晚奥陶世大灭绝(LOME, Late Ordovician mass extinction)是显生宙五大生物灭绝事件之一,也是唯一与大陆冰川快速形成和消融密切相关的一次生物危机事件。这次灭绝事件之后,全球海洋主要以深水且缺氧的笔石页岩相沉积为特征,壳相地层十分罕见,这也导致该时段生物残存与复苏的宏演化研究陷入瓶颈。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员魏鑫与多位团队成员合作,对华南板块上扬子区新发现的多个奥陶系-志留系界线附近的三叶虫动物群进行系统研究,报道三叶虫7目11科16属21种(含2新属4新种),它们主要以志留纪典型的Sinoencrinurus gen. nov.动物群和Ciliscutellum动物群为代表,是华南晚奥陶世大灭绝后最早的复苏三叶虫动物群。之前的研究普遍认为,华南板块的壳相生物在晚奥陶世大灭绝后经历了较长一段时间才开始复苏(志留纪鲁丹晚期-埃隆早期),而本项研究证实,在晚奥陶世大灭绝后不久(晚奥陶世赫南特晚期-志留纪鲁丹早期),位于浅水充氧区域的三叶虫动物群已经率先开始复苏,它们是典型的志留纪三叶虫动物群,以地方分子为主,与大灭绝两幕期间的奥陶纪Mucronaspis动物群面貌迥异。

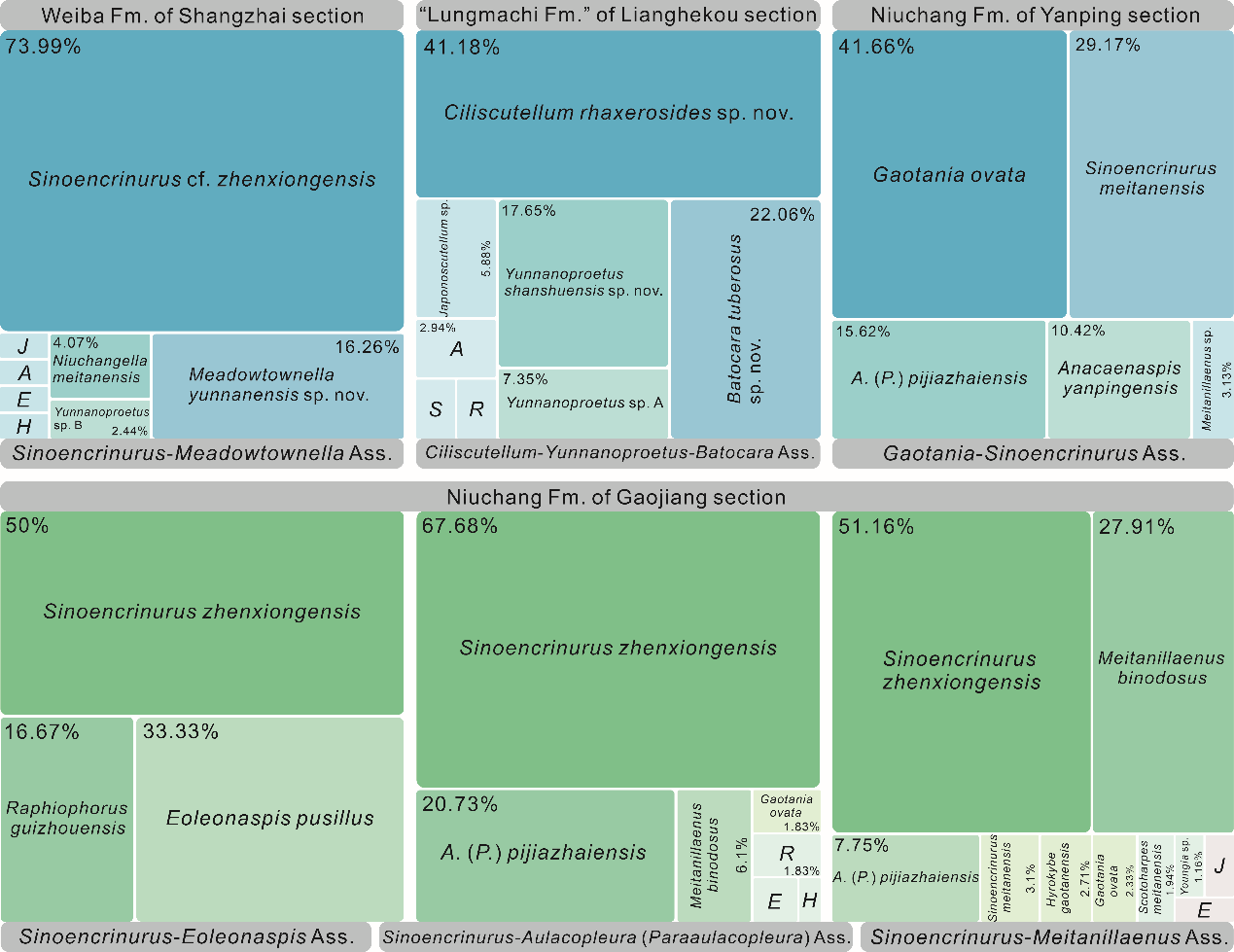

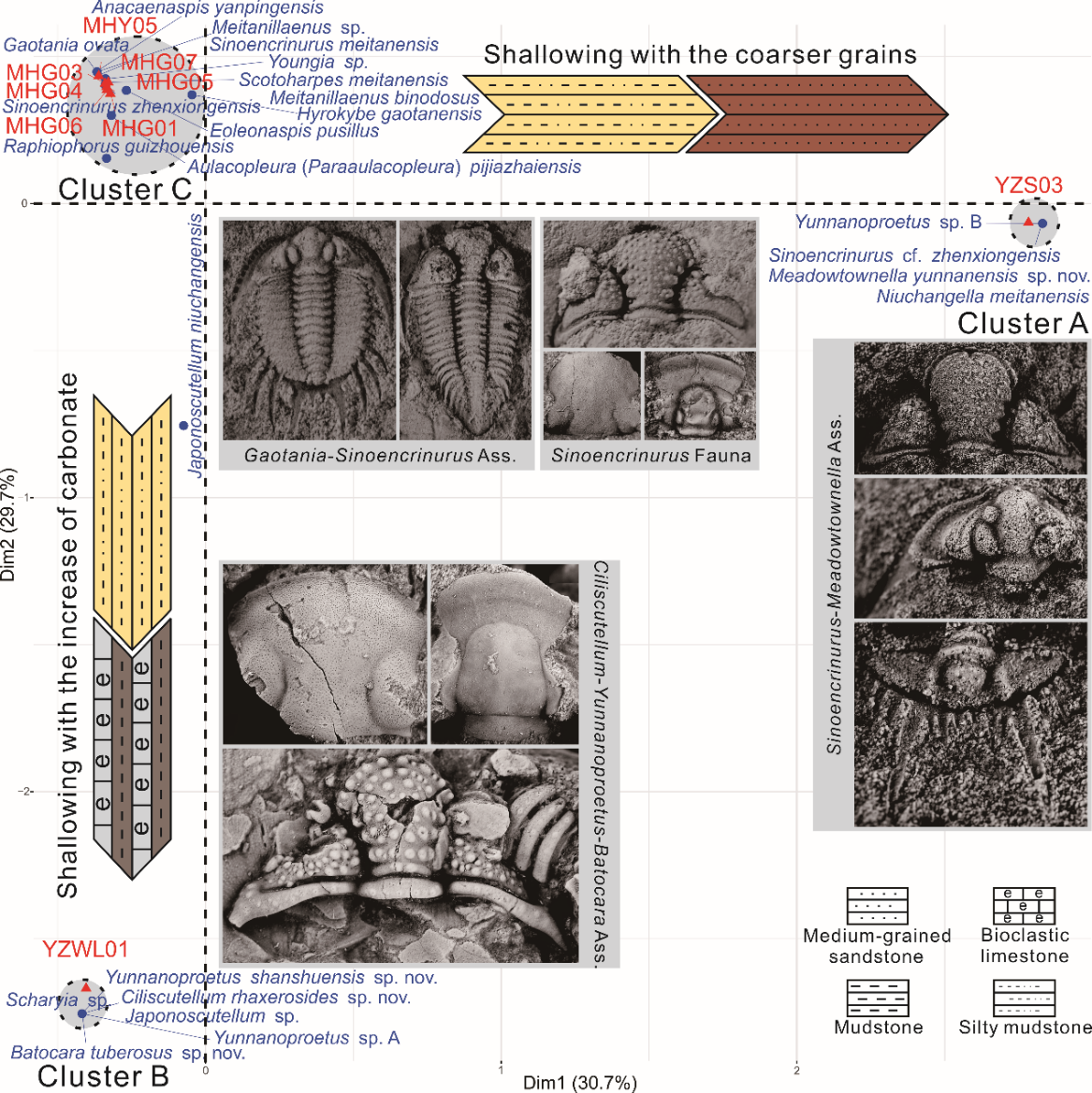

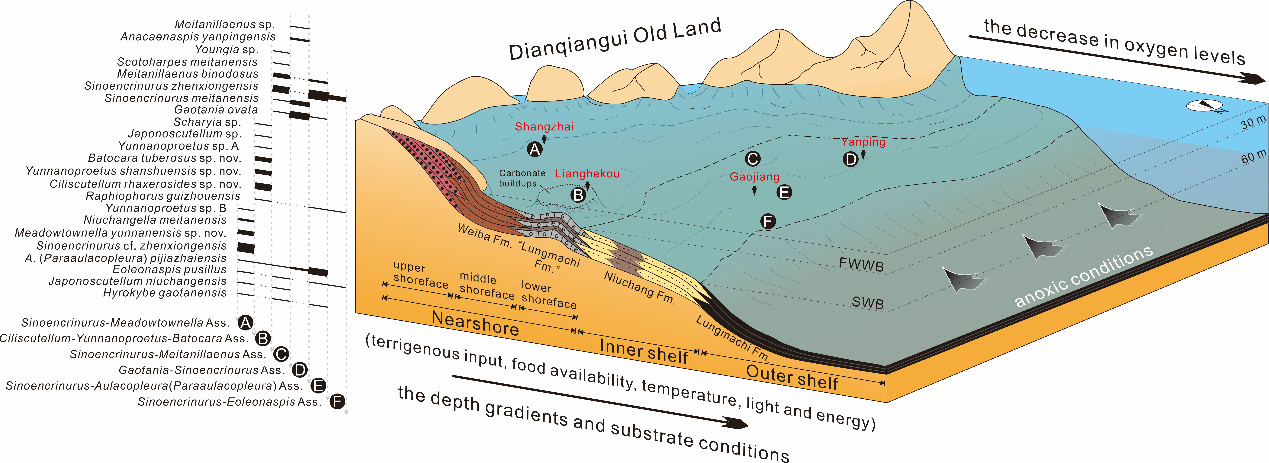

这套复苏三叶虫动物群虽然分布局限,但仍然表现出显著的生态分异,本研究基于动物群组成、沉积学以及多元统计分析(CA和COA),识别出6个从滨岸至内陆棚不同环境梯度下的三叶虫生态组合。而同期深水外陆棚为缺氧环境,主要以丰富的笔石动物为特征。这些三叶虫动物群的生态分异模式主要受控于海水氧含量、水深梯度以及底质环境;不同三叶虫类群的生活方式以及环境忍耐度也是影响其分布的重要因素之一。

相关研究已在线发表在国际古生物学研究期刊《系统古生物学杂志》(Journal of Systematic Palaeontology)。

该研究得到中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项B类、中华人民共和国科学技术部科技基础资源调查专项、国家自然科学基金项目以及古生物学与油气地层应用全国重点实验室的联合资助。

论文相关信息:Xin Wei, Renbin Zhan, Guanzhou Yan, Xiaole Zhang, Guangxu Wang. 2025. The earliest known recovery trilobite faunas following the Late Ordovician mass extinction (LOME) in South China and their ecological distribution. Journal of Systematic Palaeontology, 23 (1), 2461362. https://doi.org/10.1080/14772019.2025.2461362.

四个研究剖面的岩性柱、采集层位以及沉积薄片

六个三叶虫组合的物种多样性与百分比

COA显示出不同底质环境下的三个三叶虫动物群

赫南特晚期-鲁丹期三叶虫组合沿滨岸至内陆棚环境的生态分布模式以及可能的控制因素

附件下载: