科研进展

-

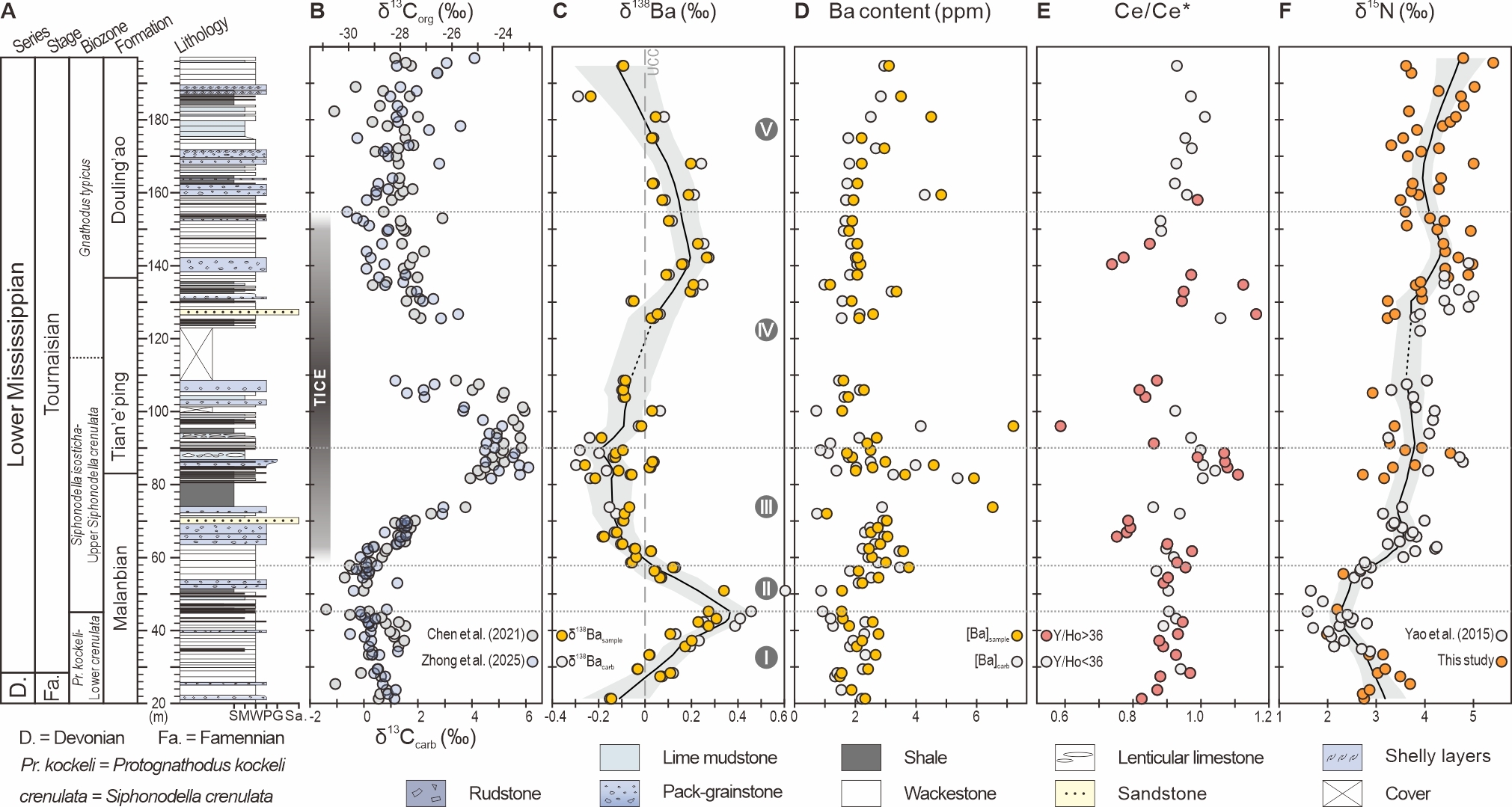

钡同位素揭示晚古生代大冰期启动时海洋碳-钡循环过程近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代团队博士生仲钰天在研究员陈吉涛的指导下,联合团队研究员郄文昆、助理研究员高彪和博士生杨文莉,对华南马栏边剖面下石炭统杜内阶碳酸盐岩地层开展了高分辨率的δ138Bacarb和区域氧化还原指标(铈异常、氮同位素、微量元素)的测试工作,并结合δ138Bacarb跨区域对比以及其他地球化学记录的佐证,厘清了该时期海洋碳-钡循环过程,论证了海洋初级生产力在这一关键气候转换期的重要作用。相关成果发表于国际知名NI期刊《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cosmochimica Acta)。石炭纪初期(~355 Ma)是泥盆纪温室气候向石炭纪冰室气候转换的一个重要时期,发生了一次显生宙最显著的两幕式全球碳循环扰动,即中杜内期碳同位素正漂移TICE事件。针对TICE事件的碳循环过程与机制开展深入研究,可以为探讨地质历史中关键气候转折期的地球表层系统演化提供重要启示。海洋初级生产力增强一直被认为是触发TICE事件的直接机制。近期发表的、分别基于碳酸盐岩锌同位素(δ66Zn)和钡同位素(δ138Ba)记录的两项研究都证实了海洋初级生产力水平在此期间有显著提高,但当前的生产力重建结果来自不同区域和不同指标,难以直接对比。因此,基于统一生产力指标的跨区域对比研究将不仅有助于我们更准确地刻画相关地球化学指标在深时研究中的有效性,也有助于我们更深刻地理解海洋初级生产力在调控全球碳循环和气候与环境变化中的作用。浅水碳酸盐岩是记录古海水钡同位素的理想材料。在对地史时期重大事件的研究中,碳酸盐岩钡同位素(δ138Bacarb)常被用于示踪海洋初级生产力提高和浅海缺氧扩张。近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代团队博士生仲钰天在研究员陈吉涛的指导下,联合团队研究员郄文昆、助理研究员高彪和博士生杨文莉,对华南马栏边剖面下石炭统杜内阶碳酸盐岩地层开展了高分辨率的δ138Bacarb和区域氧化还原指标(铈异常、氮同位素、微量元素)的测试工作,并结合δ138Bacarb跨区域对比以及其他地球化学记录的佐证,厘清了该时期海洋碳-钡循环过程,论证了海洋初级生产力在这一关键气候转换期的重要作用。相关成果发表于国际知名NI期刊《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cosmochimica Acta)。该研究首次报道了华南石炭系钡同位素记录,并在精细的生物地层和化学地层框架下,与北美同时期的δ138Bacarb记录建立了直接对比。相同的δ138Bacarb变化趋势表明该时期显著的海洋钡循环扰动的信号能够记录在不同区域、不同相区的碳酸盐岩中;而海洋钡循环信号在区域δ138Bacarb记录上的差异则可能受到局部生产力水平、氧化还原条件或陆源输入的潜在影响。该研究通过不同区域δ138Bacarb记录的精细对比来重建海洋钡循环过程,进一步验证了碳酸盐岩中保存的钡同位素信号应用于深时地质事件研究中的有效性。同时,该研究发现海洋初级生产力的变化显著早于TICE碳同位素记录的大幅度波动(即TICE的启动)。生产力的提高增加了海洋有机质的生产和海水溶解氧的消耗,为TICE的启动提供了充要条件。海洋碳-钡循环在TICE第一幕期间受控于极高的初级生产力水平和由生产力诱发的严重的海洋缺氧,而在第二幕期间则由海洋初级生产力主导,仅在局域上受到氧化还原条件的有限影响。海洋初级生产力自泥盆纪-石炭纪界线附近开始提高,至TICE事件结束暂缓,深刻地影响着全球碳循环和气候与环境变化,推动了晚古生代变冷的进程。在地球历史关键气候转折期的研究中,海洋初级生产力的重建始终是前沿研究热点之一,通过研究发现,δ138Bacarb可以作为一个可靠的示踪指标。此项研究得到国家自然科学基金委重大项目(42293280)资助。论文相关信息:Zhong, Y.T., Gao, B., Yang, W.L., Qie, W.K., Chen, J.T.*, 2026. Investigating marine barium cycling during the late Paleozoic greenhouse-icehouse transition using carbonate barium isotopes. Geochimica et Cosmochimica Acta, https://doi.org/10.1016/j.gca.2026.02.007.华南马栏边剖面综合地层与地球化学记录,包括无机碳和有机碳同位素、钡同位素和钡浓度、铈异常、氮同位素数据华南与北美生物地层和碳-钡化学地层对比石炭纪杜内期的海洋初级生产力、氧化还原、大陆风化、古海水温度等地球化学指标综合对比122026-02

-

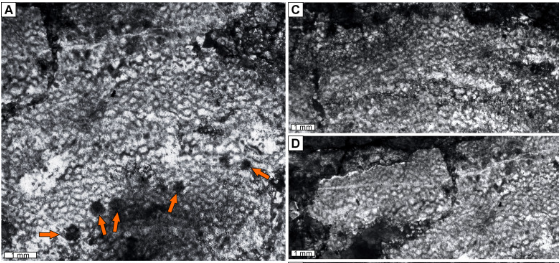

西藏班戈地区发现志留纪层孔海绵化石近日,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队副研究员陈中阳、研究员王光旭等和韩国高丽大学博士后全胄完在西藏班戈地区东卡群下部碳酸盐岩地层中发现志留纪兰多维列世埃隆期层孔海绵,填补了西藏志留纪层孔海绵记录的空白,也为评估该区域在全球古生代海洋生物演化格局中的地位提供重要证据。相关成果已发表于《古地理学报(英文版)》(Journal of Palaeogeography)。近日,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队副研究员陈中阳、研究员王光旭等和韩国高丽大学博士后全胄完在西藏班戈地区东卡群下部碳酸盐岩地层中发现志留纪兰多维列世埃隆期层孔海绵,填补了西藏志留纪层孔海绵记录的空白,也为评估该区域在全球古生代海洋生物演化格局中的地位提供重要证据。相关成果已发表于《古地理学报(英文版)》(Journal of Palaeogeography)。此次研究共识别出三种代表性层孔海绵。其中,新种东卡泡沫层孔海绵(Cystostroma dongkaense sp. nov.)以采样地西藏班戈东卡错命名,用以指示其原产地来源;另一新种葛静蜂巢层孔海绵(Ecclimadictyon gejingae sp. nov.)则以参与西藏野外科考并提供重要协助的南京古生物所科研助理葛静命名,以表达对其在高原艰苦环境中支持科研工作的致谢;此外,还确认了既有物种石阡网格层孔海绵(Clathrodictyon shiqianense Dong and Yang, 1978)在该区的存在。该化石群整体以网孔型层孔海绵为主,展现出典型的志留纪早期的灾后恢复型礁生物群结构特征。研究发现,班戈层孔海绵的组成特征与华南同期层孔海绵组合具有明显相似性。这一现象表明,志留纪早期拉萨地块可能位于适宜超钙化生物生长的热带—亚热带浅海环境,并与华南板块之间存在生物地理交流。这些发现不仅填补了青藏高原早志留纪层孔海绵记录的空白,也为约束拉萨地块古地理位置及原特提斯洋演化提供了新的化石证据。未来结合精细地层对比与地球化学研究,有望进一步揭示青藏高原早期海洋环境变化与礁生态系统扩展的时空机制。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会和韩国国家研究基金会项目的共同资助。论文相关信息:Jeon, J., Chen, Z.Y., Wang, G.X., Zhang, Y.D., 2026. Middle Llandovery (Silurian) stromatoporoids from Baingoin, Xizang (Tibet), China. Journal of Palaeogeography, 15(2), 100336. https://doi.org/10.1016/j.jop.2026.100336.葛静蜂巢层孔海绵石阡网格层海绵122026-02

-

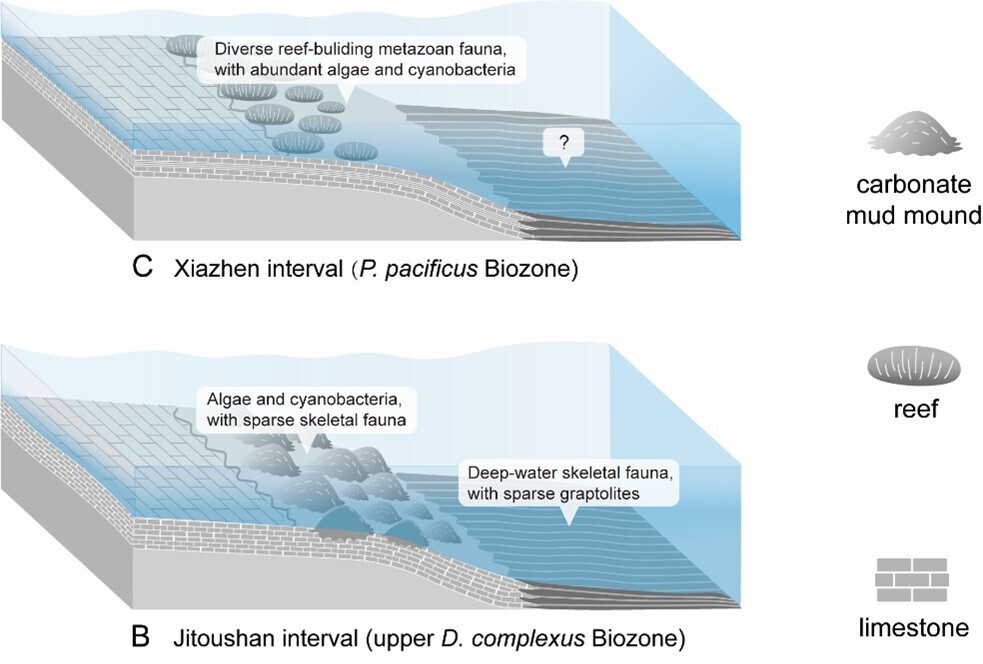

华南晚奥陶世地层精细划分揭示大灭绝前浅海生物演化动态近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭、詹仁斌的最新研究成果在国际地学期刊《大陆与生命演化》(Continent and Life Evolution)正式发表。该研究提出了浙赣三山地区晚奥陶世凯迪晚期三衢山群的精细划分方案,在澄清长期存在的地层学争议的基础上,为高精度复原华南板块奥陶纪末大灭绝前的生物与环境共演变提供了重要依据。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭、詹仁斌的最新研究成果在国际地学期刊《大陆与生命演化》(Continent and Life Evolution)正式发表。该研究提出了浙赣三山地区晚奥陶世凯迪晚期三衢山群的精细划分方案,在澄清长期存在的地层学争议的基础上,为高精度复原华南板块奥陶纪末大灭绝前的生物与环境共演变提供了重要依据。浙西赣东晚奥陶世地层发育完好、岩相变化大、出露广泛、化石丰富,是研究奥陶纪生物大辐射和晚奥陶世大灭绝这两大生物事件的关键地区。与扬子台地内部广泛发育的五峰组笔石页岩不同,浙赣边区的江山-常山-玉山(俗称“三山”地区)的凯迪阶上部发育了一套富含多门类化石的碳酸盐岩和碎屑岩(即“三衢山组”及其相当地层),保存了该时期华南几乎唯一的浅水生物群记录。然而,关于这套地层的划分、对比及其精确地质年代长期存在争议,尤其是下镇组与“三衢山组”之间的关系始终存在较大分歧,直接制约了区域内奥陶纪生物大辐射与晚奥陶世大灭绝的深入研究。针对上述问题,本研究综合了沉积学、地层学与古生物学证据,并辅以更加详细的全新的野外观察,支持下镇组代表了“三衢山组”的上部层位的观点。据此,研究建议将原“三衢山组”升格为“三衢山群”,用以涵盖该地区凯迪晚期的台地相地层,并将其自下而上划分为姚家坑组、鸡头山组和下镇组。生物地层学对比显示,姚家坑组和鸡头山组对应于Dicellograptus complexus笔石带(相当于长坞组中下部),而下镇组则对应于Paraorthograptus pacificus笔石带(相当于长坞组上部)。在这一精细且更加清晰的地层框架下,本项研究还对区域内浅海生态系统的演化进行了高精度重建。研究发现,在凯迪晚期的早期阶段(D. complexus带下部),水体较深,滑塌构造发育,礁相生物稀少;至凯迪晚期的晚期阶段(D. complexus带上部),灰泥丘广泛发育,壳相和礁相生物仍相对匮乏,但钙藻与钙化蓝细菌显著繁盛;进入凯迪末期(P. pacificus带),环境格局发生转变,壳相与礁相生物迅速繁盛,骨架礁开始发育,对应了华南乃至全球奥陶纪生物大辐射的最后一次高潮。该研究得到国家重点研发计划项目和古生物学与油气地层应用全国重点实验室的支持。论文信息:Wang, G.X.* & Zhan, R.B.* 2026. Stratigraphic refinement unveils high-resolution shallow marine biotic dynamics immediately preceding the Late Ordovician Mass Extinction in South China. Continent and Life Evolution 1, 0002. https://doi.org/10.55092/cle20260002.华南浙赣交界 “三山地区”奥陶纪末大灭绝前夕(凯迪晚期)海洋生态系统演化102026-02

-

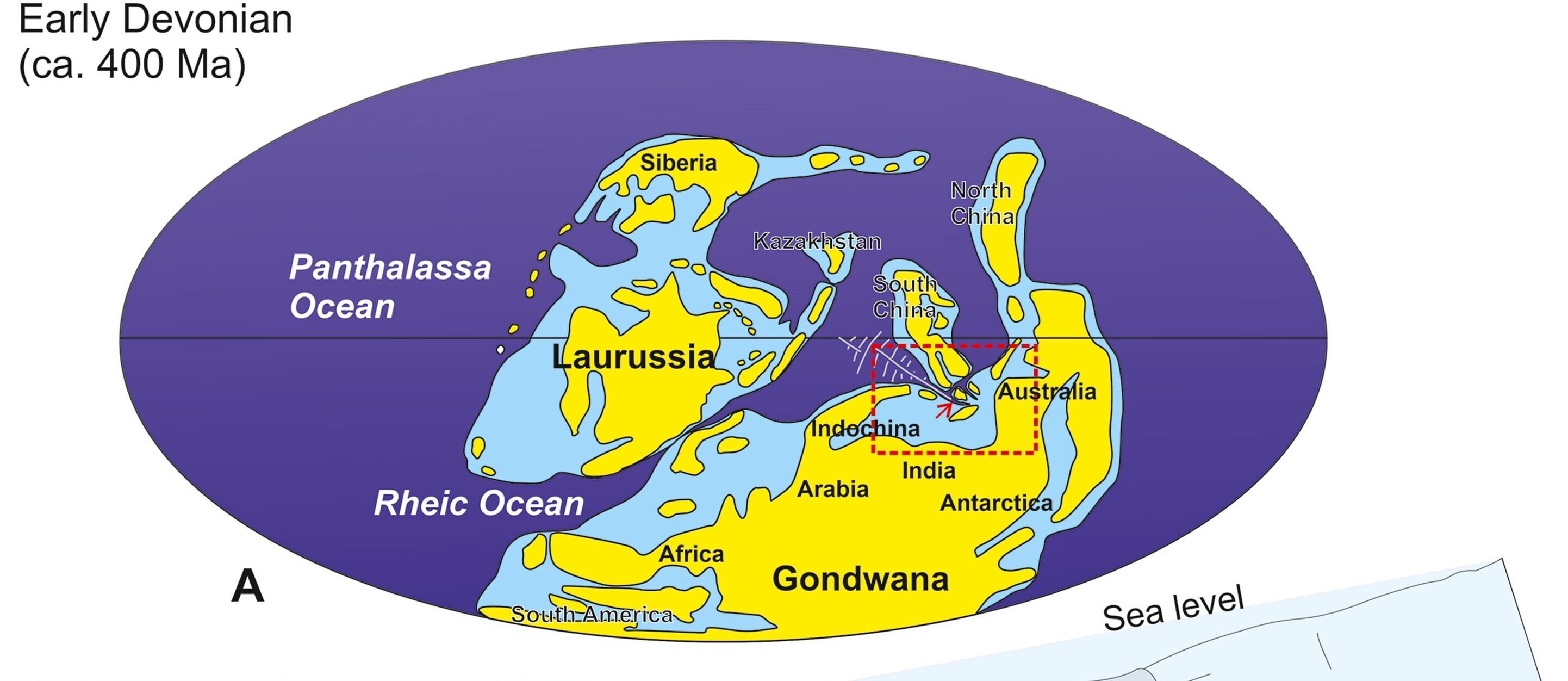

牙形类化石研究发现印支地块古地理演化的新证据在中国科学院南京地质古生物研究所与泰国玛哈沙拉堪大学的合作备忘录框架下,南京古生所副研究员陈中阳、卢建峰、方翔等与泰国玛哈沙拉堪大学教授Mongkol Udchachon组成的中泰研究团队,深入泰国黎府褶皱带(Loei fold belt),进行了系统的科学考察,成功提取并鉴定了包括Belodella anomalis、Belodella resima、Zieglerodina eladioi等在内的丰富的牙形类化石,将相关地层的时代精确限定为志留纪晚期至早泥盆世洛赫科夫期。成果于近日发表在国际地学刊物《古地理学报(英文版)》(Journal of Palaeogeography)。印支地块作为东南亚板块构造的重要组成部分,其早古生代的演化历史长期以来存在诸多谜团。特别是位于该地块西缘的长山地体(Truong Son terrane),虽然发育有志留纪地层,但由于缺乏精确的生物地层学控制,其确切的地质年代及构造背景一直备受争议。在中国科学院南京地质古生物研究所与泰国玛哈沙拉堪大学的合作备忘录框架下,南京古生物所副研究员陈中阳、卢建峰、方翔等与泰国玛哈沙拉堪大学教授Mongkol Udchachon组成的中泰研究团队,深入泰国黎府褶皱带(Loei fold belt),进行了系统的科学考察,成功提取并鉴定了包括Belodella anomalis、Belodella resima、Zieglerodina eladioi等在内的丰富的牙形类化石,将相关地层的时代精确限定为志留纪晚期至早泥盆世洛赫科夫期。成果于近日发表在国际地学刊物《古地理学报(英文版)》(Journal of Palaeogeography)。研究团队还通过详细的微相分析,识别出了七种主要的微相。研究显示,该区域在地质历史时期处于温暖的热带浅海至较深水环境,并发育了典型的生物礁滩相沉积,包括由床板珊瑚和层孔虫构建的生物层以及由海百合和灰泥组成的泥丘。这些沉积特征表明,当时该区域具有较高的碳酸盐岩生产力,且环境相对稳定。该研究成果对理解印支复合地块的板块构造演化具有深远的指示意义。地质证据显示,含牙形类的沉积序列位于志留纪流纹质火山弧的东侧,并与火山碎屑岩呈指状交叉关系,研究人员据此推断该区域在当时应属于岛弧或弧后盆地环境。这为志留纪至泥盆纪岛弧系统的存在提供了确凿的构造证据,表明印支复合地块的这一部分早在志留纪或更早时期,就已经从冈瓦纳大陆边缘裂解并漂移。该项研究为探讨印支地块的古地理位置及其与周边地块的构造关系提供了新的关键资料。相关论文信息:Chen, Z.Y.*, Udchachon, M.*, Thassanapak, H., Lu, J.F., Fang, X., Li, W.J., Burrett, C., 2026. First documentation of late Silurian and earliest Devonian (Lochkovian) conodonts from biostromes and mud mounds in Truong Son Terrane of the Indochina Composite Terrane: Geological significance. Journal of Palaeogeography, 15(2): 100326. https://doi.org/10.1016/j.jop.2026.100326.重要牙形类照片印支复合地块黎府褶皱带长山地体志留纪晚期至早泥盆世洛赫科夫期的古地理位置及含牙形类生物层和泥丘的沉积环境102026-02

-

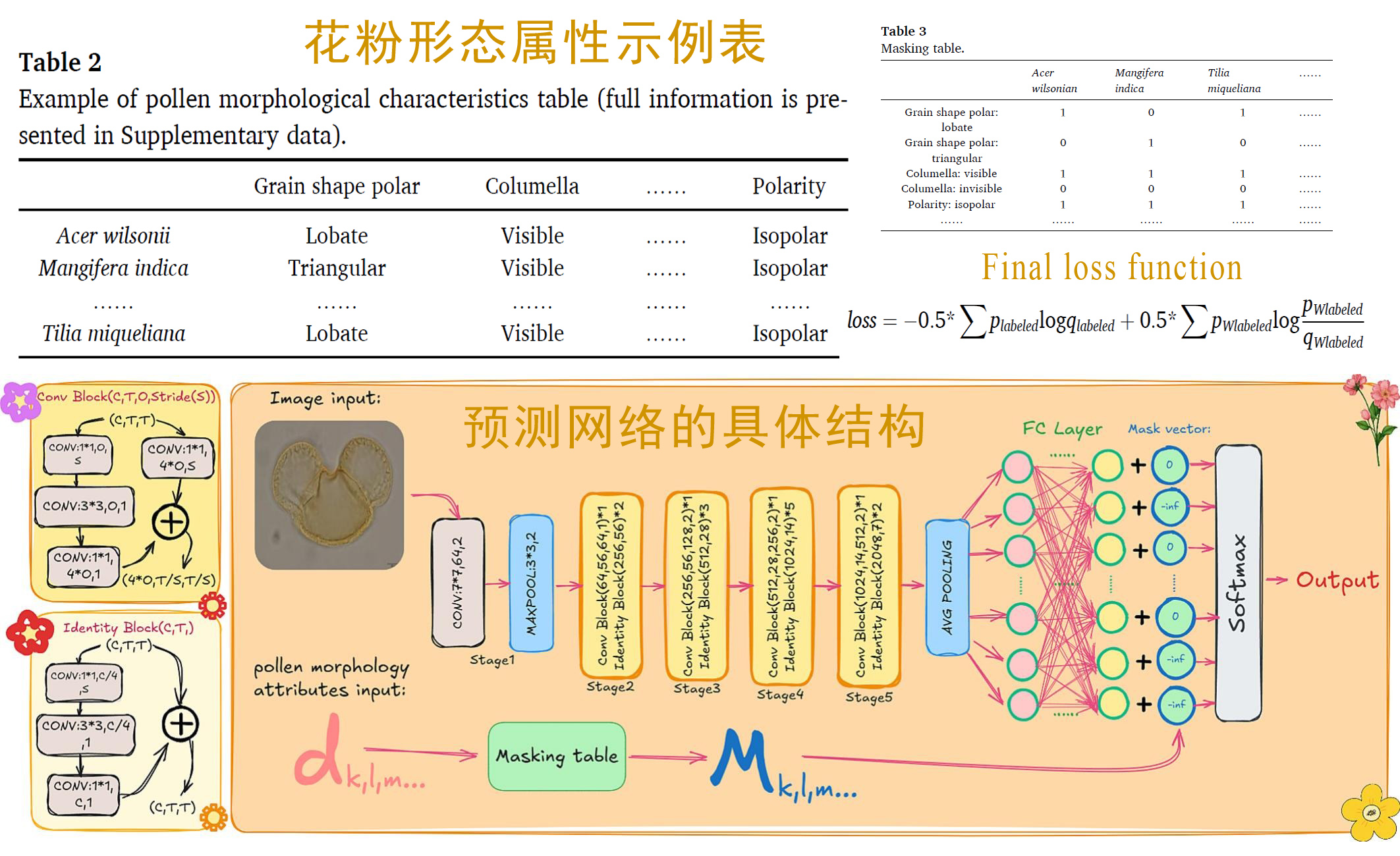

低标注成本下的花粉图像深度学习新进展

——形态特征与训练预测策略的联合优化最近,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员毛礼米指导的“卓越科研训练II”课题小组在《古植物学与孢粉学评论》(Review of Palaeobotany and Palynology)期刊发表了《低标注成本下的花粉图像深度学习: 形态特征与训练预测策略的联合优化》论文,提出一种结合深度学习与形态学特征的花粉图像自动识别方法,有效提升了花粉分类的准确性与数据利用效率。孢粉鉴定在孢粉学、古生态学、法医学等领域具有重要的价值。传统显微镜观察方法效率低、主观性强、对专业人员依赖度高,而现有的深度学习模型在花粉分类中受限于标注数据稀缺与形态特征利用不足。最近,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员毛礼米指导的“卓越科研训练II”课题小组在《古植物学与孢粉学评论》(Review of Palaeobotany and Palynology)期刊发表了《低标注成本下的花粉图像深度学习: 形态特征与训练预测策略的联合优化》论文,提出一种结合深度学习与形态学特征的花粉图像自动识别方法,有效提升了花粉分类的准确性与数据利用效率。该研究收集了5521张花粉图像,涵盖141个物种。构建了包含20个标准化形态特征的结构化属性表(如花粉形状、极性、纹饰等)。模型架构基于改进的ResNet50,引入掩码机制,将图像特征与形态属性融合。设计了一种联合训练策略,同时利用全标注数据(图像+类别标签)和弱标注数据(图像+部分形态特征)。预测机制包括:用户可输入图像及若干形态特征,系统通过掩码表生成约束向量,对模型输出进行逻辑过滤,提升预测准确性。模型训练策略使用交叉熵损失处理全标注数据、KL散度损失处理弱标注数据,使其输出逼近掩码约束下的分布,最终损失为二者加权和,通过Adam优化器进行训练。实验结果表明,预测性能提升:仅使用图像时,模型准确率为 83.00%;引入形态特征后,准确率逐步提升至97.99%。F1分数与MCC指标也同步显著提高,表明模型在召回率与类别平衡方面表现优异。在训练数据利用效率方面,联合使用全标注与弱标注数据进行训练,显著缓解了数据稀缺问题;模型在验证集上表现稳定,过拟合现象得到缓解。该研究提出了一种融合多源信息的深度学习框架,将图像与形态属性有机结合;设计了弱标注数据利用机制,降低了标注成本,提升了数据利用率;在花粉数据集上验证了有效性,为自动化花粉鉴定提供了可扩展的解决方案;为多模态、低标注成本的生物图像分类研究提供了新思路。该研究通过结合深度学习与形态学先验知识,显著提升了花粉图像的分类性能,同时通过弱标注数据的使用,有效降低了模型对大量精细标注数据的依赖,为孢粉学及相关领域的自动化分析提供了可靠的技术路径。本研究由古生物学与油气地层应用全国重点实验室与南京学院-南邮贝尔大创项目“基于人工智能的孢粉高精度自动识别”的联合资助。论文相关信息:Zhang T.(张腾) & Mao L.(毛礼米), 2026. Deep learning of pollen images under low annotation costs: joint optimization of morphological features and training and prediction strategies. Review of Palaeobotany and Palynology 344: 105458. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2025.105458.部分花粉图像集示例花粉形态属性示例表及预测网络的具体结构训练和验证准确率062026-02 -

皱纹珊瑚英文专著出版近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭的英文专著《Systematics and evolution of cyathophylloidid and stauriid rugose corals (Late Ordovician–mid-Silurian)》在国际古生物学与地层学专著系列《化石与地层》(Fossils and Strata)上发表。全书195页、102幅插图,系统总结了晚奥陶世至温洛克世似杯类和十字类皱纹珊瑚的分类与演化。这一成果不仅解决了这两个珊瑚类群长期存在的分类难题,也为理解早古生代海洋生态系统的演化提供了重要依据。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭的英文专著《Systematics and evolution of cyathophylloidid and stauriid rugose corals (Late Ordovician–mid-Silurian)》在国际古生物学与地层学专著系列《化石与地层》(Fossils and Strata)上发表。全书195页、102幅插图,系统总结了晚奥陶世至温洛克世似杯类和十字类皱纹珊瑚的分类与演化。这一成果不仅解决了这两个珊瑚类群长期存在的分类难题,也为理解早古生代海洋生态系统的演化提供了重要依据。长期以来,似杯珊瑚科与十字珊瑚科常被笼统归入广义的十字珊瑚科。自林奈于1758年首次报道以来,已有逾两百年的研究历史。然而,由于历史条件等多重因素,尤其是20世纪中期以来建立的大量分类单元缺乏充分的描述与图示,它们的有效性长期存疑,严重制约了对其起源、演化与生物地理的可靠分析。为从根本上解决这一问题,本研究以中国和爱沙尼亚古生物学机构保存的大量已发表标本(尤其是模式标本)的再研究为基础,并辅以部分新化石材料,对这两类珊瑚进行了系统的分类学修订。研究提出了皱纹珊瑚弑亲繁殖的新划分方案,依据隔壁是否参与增殖过程,将其分为隔壁型弑亲繁殖与无隔壁型弑亲繁殖两类,并进一步依据隔壁型弑亲繁殖的不同类型(KLAC、KAC和KA),在十字珊瑚科内识别出三个亚科,其中包括两个新设亚科(Paraceriasterinae和Heininae)。同时,研究建立了两个新属:Heina与Yuina。此外,研究还在高精度地层框架下系统梳理了两类皱纹珊瑚的时空分布,深入探讨了它们的起源与演化历程。该研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金,以及古生物学与油气地层应用全国重点实验室的支持。专著相关信息:Wang, G.X. 2026. Systematics and evolution of cyathophylloidid and stauriid rugose corals (Late Ordovician–mid-Silurian). Fossils and Strata, 73, 1–195. https://www.scup.com/doi/book/10.18261/9788294167210-2026.专著封面062026-02

-

被子植物早期演化研究取得新进展近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫、傅强和广州蔚蓝奇迹博物馆黄蔚佳共同在Springer Nature旗下的国际学术期刊《BMC生态与演化》发表的最新研究成果,报道了发现于河南登封早二叠世地层的一种全新的果实化石 —— 大登封果。该枚保存完好的大登封果化石保存于距今2.92-2.95 亿年的二叠纪地层中,表明被子植物(开花植物)演化可能始于古生代(早二叠世,2.92 亿年前)。被子植物是地球生态系统中多样性最高,且与人类的生存发展息息相关的植物类群,但其起源时间长期以来是植物学的争议之一。受困于化石材料的缺乏,在过去长达 60 余年里,西方主流植物学理论认为,被子植物不早于白垩纪(约 0.65-1.45 亿年前)。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫、傅强和广州蔚蓝奇迹博物馆黄蔚佳共同在Springer Nature旗下的国际学术期刊《BMC生态与演化》发表的最新研究成果,报道了发现于河南登封早二叠世地层的一种全新的果实化石 —— 大登封果。该枚保存完好的大登封果化石保存于距今2.92-2.95 亿年的二叠纪地层中,表明被子植物(开花植物)演化可能始于古生代(早二叠世,2.92 亿年前)。大登封果呈椭圆形,长约 17.6 毫米、宽 14 毫米,是一种类似核果的果实。其核心特征是具有厚实的果皮和包裹其中的单枚种子。种子有三层分明的种皮,内部细胞结构清晰可辨,这种 "果皮包被种子" 的特征是定义被子植物的核心特征。与化石同层产出的匙形瓣轮叶佐证了其二叠纪的地质年代。大登封果的化石保存状态极佳,不仅清晰地展现了整体形态,更保留了精细的细胞结构。其2-3.3 毫米厚的果皮外层为深色表皮,中间为均质的中果皮。基部可见维管束痕迹。种子直径约 10 毫米,三层种皮分别为 0.47毫米、0.39毫米和 0.24毫米厚,细胞呈明显的多角形轮廓,而种子内部则为薄壁细胞组织。这种独特的形态解剖特征与被子植物果实具有高度可比性,并区别于已知的裸子植物种子。研究团队指出,大登封果缺少心皮而其基生种子的这一特征组合,与以往的围绕木兰类对折心皮为核心构建的传统被子植物演化理论框架不同,为植物学家重新评估现有的被子植物演化理论提供了新的视角和证据。大登封果标本表明,被子植物的演化历史可能远比此前认识的更为悠久,在古生代二叠纪已开始呈现一定的多样性。未来,通过更多认真仔细的野外调查、化石发掘,以及更深入的交叉学科研究,也许将揭开被子植物起源与早期演化的更多奥秘,进一步完善全球被子植物演化理论体系。论文相关信息:Xin Wang, Weijia Huang, Qiang Fu, Yinggang Lei, 2026, A new early Permian fruit, Dengfengfructus maxima gen. et sp. nov., supports the pre-Cretaceous origin of angiosperms, BMC Ecology and Evolution, https://doi.org/10.1186/s12862-026-02498-9.大登封果(Dengfengfructus maxima)(白箭头)及其伴生的有节类植物化石匙形瓣轮叶052026-02

-

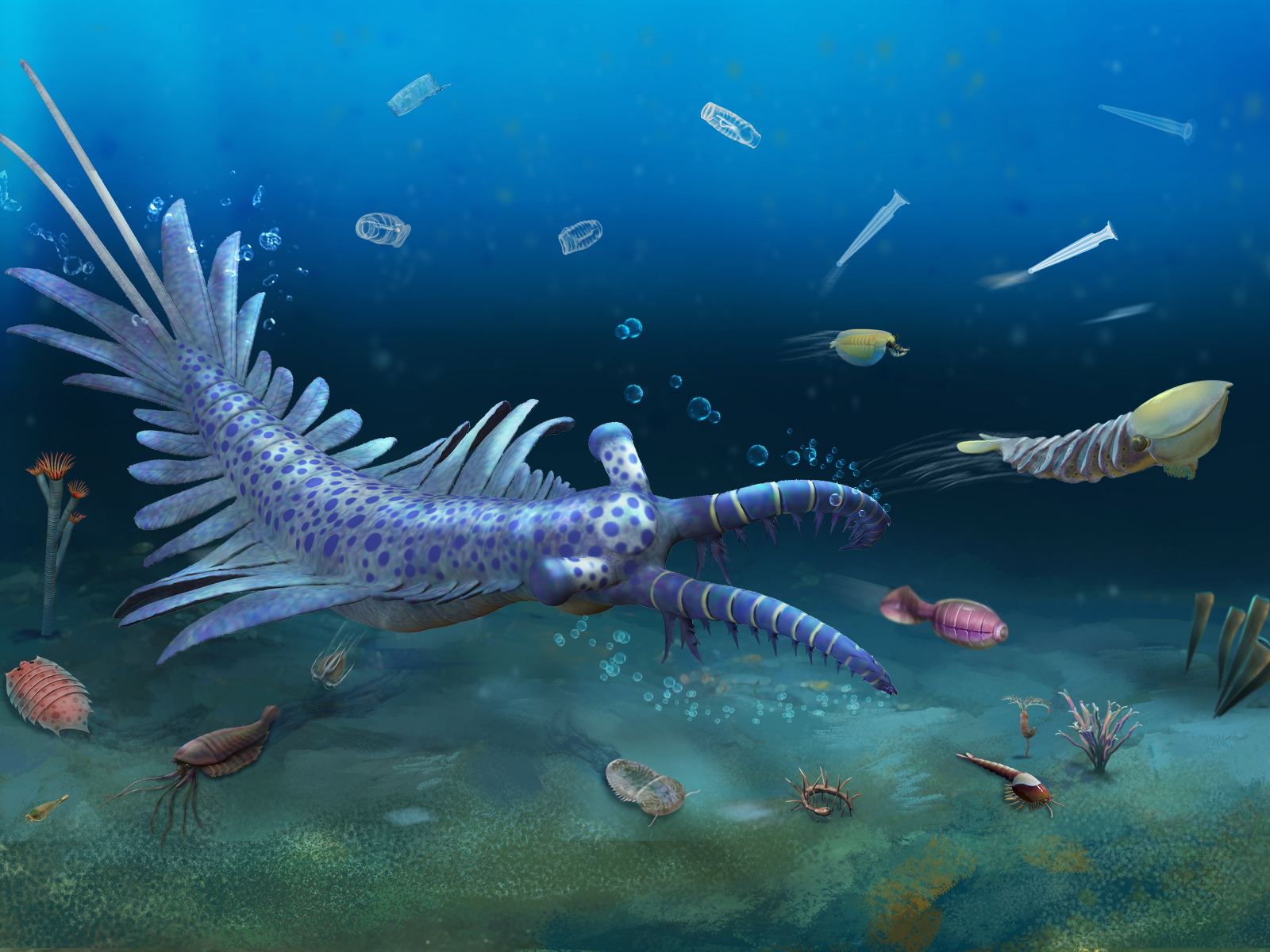

花垣生物群的发现揭开显生宙第一次生物大灭绝的面纱近日,该团队与湖南省博物馆、中国地质调查局成都地质调查中心、南京大学、贵州大学、临沂大学等单位科研人员合作,在最具影响力的科学期刊《自然》(Nature)上发表了距今约5.12亿年前、时代紧接辛斯克事件之后的寒武纪软躯体化石群“花垣生物群”的发现和研究成果。这项发现和研究不仅填补了辛斯克灭绝事件之后寒武纪第四期顶级软躯体化石群缺失的空白,而且为科学认识显生宙第一次大灭绝事件的规模和影响提供了宝贵证据。地球上的生命在距今40‒38亿年前起源,经历了30多亿年漫长的隐生宙阶段,最终在约5.39亿年前后的隐生宙-显生宙之交,动物这一复杂生命形式在海洋中爆发式地出现,开启了显生宙的第一个纪元“寒武纪”(约5.39‒4.87亿年前)。这次地球-生命系统演化史上的伟大创新事件就是“寒武纪生命大爆发”,导致了全球海洋生态系统由微生物主导的隐生宙系统向动物主导的显生宙系统转变。以中国云南澄江动物群为代表的寒武纪软躯体动物化石群表明,几乎所有的现生动物门类在显生宙开始的寒武纪早期已经出现,标志着寒武纪大爆发的生物大辐射在约5.18亿年前就已经达到顶峰。然而好景不长,在大约5.13亿年前,寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断。此后,全球海洋生物多样性在寒武纪时期只有有限的规模,直到经历了数千万年之后的奥陶纪生物大辐射(约4.7‒4.5亿年前)才达到新的高峰。这次打断了生命大爆发过程的显生宙第一次生物大灭绝事件,被称为辛斯克事件(Sinsk event),其生物灭绝规模与“五次大灭绝”的规模相当,属一级的生物灭绝率达到41–49%,在一些经典的研究中规模仅次于二叠纪末生物大灭绝事件。然而,自上世纪80年代提出以来,辛斯克大灭绝事件的证据主要局限于浅海生态系统中的生物礁和具骨骼和外壳的常规壳相化石,例如显生宙最早的生物礁造礁动物——古杯、最早的带壳动物——小壳化石、寒武纪地层中最常见的动物化石——三叶虫等。但是,由于带壳生物在海洋中的物种多样性占比有限,在海洋动物群落中占比通常不超过30–40%,因而常规壳相化石记录并不能反映海洋动物群落的完整面貌。同时,由于辛斯克大灭绝事件之后的寒武纪第四期地层中缺少澄江动物群、布尔吉斯页岩生物群这样能够相对完整地记录海洋动物群落面貌的顶级软躯体特异埋藏化石群,有关显生宙第一次大灭绝事件对全球海洋生态系统的真实影响如何,学界并不清楚。基于上述原因,辛斯克灭绝事件作为显生宙第一次生物大灭绝,并没有像之后发生的“五次大灭绝”事件那样,在以往的研究中受到普遍的关注和研究。考虑到全球环境变化和人类活动的影响,当今地球可能正在发生“第六次生物大灭绝”事件。因而,揭示显生宙第一次生物大灭绝的过程和机制对科学认识生物多样性演化具有重要科学意义。中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎院士团队长期开展中国寒武纪软躯体特异埋藏化石群的发掘和研究,包括华南滇东地区澄江动物群、下庄化石组合、关山生物群,华北山东地区的潍坊生物群、临沂生物群等。近日,该团队与湖南省博物馆、中国地质调查局成都地质调查中心、南京大学、贵州大学、临沂大学等单位科研人员合作,在最具影响力的科学期刊《自然》(Nature)上发表了距今约5.12亿年前、时代紧接辛斯克事件之后的寒武纪软躯体化石群“花垣生物群”的发现和研究成果。这项发现和研究不仅填补了辛斯克灭绝事件之后寒武纪第四期顶级软躯体化石群缺失的空白,而且为科学认识显生宙第一次大灭绝事件的规模和影响提供了宝贵证据。花垣生物群发现于湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县境内,化石主采坑位于花垣县石栏镇磨子村仁枯坡。2020年,磨子村村委会组织修建机耕道,露出了由泥页岩为特征的寒武系杷榔组的新鲜地层剖面,为花垣生物群的化石发现埋下了伏笔。同年,湖南省博物馆刘琦馆员在该地点采集到首批用于科学研究的化石标本,并交给了中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎团队。团队意识到这些化石标本保存好、发掘潜力大,尤其是其时代属于辛斯克灭绝事件之后的寒武纪第四期,科学价值重大,随即组织队伍开展了持续五年的野外发掘和系统的化石采集工作。经过室内研究和系统的数据统计分析,主要揭示出花垣生物群如下几个方面的科学意义:(1)花垣生物群的化石数量丰富、多样性高、保存精美:花垣生物群的化石主要产出于深约12米、长约30米、宽8米的仁枯坡采坑,目前累计采集到的化石标本超过5万多块。研究团队从早期阶段采集的8681件动物化石个体中识别出了153个动物物种,其中59%代表了新物种。花垣生物群仁枯坡采坑的物种多样性超过了澄江动物群、布尔吉斯页岩生物群等单一采坑产出的物种数。同时,花垣生物群展现出很高的门类多样性,涵盖了非两侧对称动物中的多孔动物、开腔骨动物、栉水母动物、刺胞动物,原口动物中的曳鳃动物、叶足动物、节肢动物、毛颚动物、环节动物、腕足动物、软体动物、软舌螺动物,后口动物中的古虫动物、棘皮动物、半索动物、脊索动物,共16个门一级动物类群。花垣生物群属于典型的布尔吉斯页岩型化石群,化石主要以碳质膜和黏土矿物膜形式保存。既保存了包括奇虾类在内的完整动物个体,又保存了柱头虫等多种全身软体的动物,同时展现出高保真度的软躯体生物学结构,比如肠道、消化腺等组成的消化系统,视神经、腹神经索在内的神经组织,以鳃为代表的呼吸器官等等。(2)花垣生物群展现了一个具有复杂生态系统的深水动物群落:依据寒武纪时期华南板块的古地理重建以及化石点地层剖面上广泛分布的滑塌构造,花垣生物群是寒武纪时期生活在外大陆架深水环境的生物群。花垣生物群中的生物生活方式多样,主要生态功能群包括海底表面游移的捕食动物、海底表面固着的滤食动物、底栖游泳的食泥和捕食动物、浮游的捕食和滤食动物等。作为地球上最早的巨型动物和顶级捕食者,多样的奇虾类动物在花垣生物群中的发现,表明存在一个具有复杂捕食关系的食物网。樽海鞘在现代海洋浮游动物群落和碳循环中扮演重要角色,花垣生物群中多种樽海鞘状浮游被囊动物的存在,表明寒武纪早期的海洋碳循环已经存在类似现代海洋的生物碳泵。(3)花垣生物群反映了显生宙第一次大灭绝事件在浅水和深水环境的差异性影响:作为寒武纪软躯体生物群中少见的深水生物群,花垣生物群对揭示辛斯克灭绝事件提供了新的视角。在华南内大陆架的浅水相软躯体生物群里,同在滇东地区的澄江动物群和关山生物群分别是辛斯克灭绝事件前后的代表性生物群,但二者之间共有的动物分子相对较少,特别是关山生物群中缺少纳罗虫(Naraoia)和原始管虫(Archotuba)等澄江动物群常见的代表性分子。相比之下,在华南外大陆架的深水相软躯体生物群中,纳罗虫和原始管虫既存在于辛斯克灭绝事件前、与澄江动物群同时期的牛蹄塘生物群,同时也是辛斯克灭绝事件之后花垣生物群的优势动物分子。这一现象表明,辛斯克灭绝事件对浅水软躯体生物群造成了重大影响,而对深水生物群的影响有限。这与辛斯克灭绝事件中浅海大范围缺氧的环境背景相呼应。(4)花垣生物群表明了显生宙第一次大灭绝事件之后海洋动物发生了长距离的跨洋扩散:花垣生物群中发现的昆明关山虾(Guanshancaris kunmingensis),是同时代滇东地区关山生物群中占主导的奇虾类,表明奇虾类单一物种的地理分布可以跨越长达750公里。从全球范围来看,花垣生物群中意想不到地产出了马尔虫(Marrella)、头盔虫(Helmetia)、西德尼虫(Sidneyia)、莫里森虫(Mollisonia)、苏鲁斯虾(Surusicaris)、爬胃虫(Herpetogaster)等,这些生物分子是寒武纪中期远在北美的布尔吉斯页岩生物群中的代表性分子。在寒武纪时期,华南板块与北美劳伦大陆被泛大洋分开,距离超过半个地球,这些运动能力、生态类型、生活史等不同的动物在花垣生物群中的存在,表明该时期寒武纪海洋动物存在长距离跨洋扩散的机制。(5)花垣生物群与寒武纪时期软躯体化石群的大数据比较分析揭示了显生宙第一次大灭绝事件前后全球海洋动物群落面貌发生了重大转折:为进一步解析花垣生物群的科学意义及辛斯克事件前后全球寒武纪软躯体生物群的演变规律,研究团队对包括花垣生物群在内的45个寒武纪布尔吉斯页岩型软躯体化石群开展了大数据分析。在整理出3149条物种产出信息、965个属的生物多样性数据集的基础上,团队采用非度量多维尺度分析,揭示出辛斯克灭绝事件前后全球生物群的组成存在明显差异,表明寒武纪演化生物群在辛斯克事件中发生了重大转变。通过网络和距离分析,表明花垣生物群与布尔吉斯页岩生物群之间存在较紧密的联系,由于二者均属于外大陆架深水生物群,暗示了外大陆架深水环境在灭绝事件前后扮演了生物避难所、演化创新起源地的重要角色。国际特异埋藏化石群研究专家Robert R. Gaines教授将花垣生物群评价为媲美澄江动物群、布尔吉斯页岩生物群的全球顶级寒武纪特异埋藏化石群。总的来说,花垣生物群展现了高化石丰富度、高物种多样性、高软躯体保真度,填补了寒武纪第四期顶级软躯体化石群的空白。生物群大量珍贵的软躯体动物新化石,不仅可为解析动物门类的起源和早期演化增加新的化石材料,还将为探索显生宙第一次大灭绝事件前后寒武纪演化生物群的灾难与复苏、演化创新和全球扩散等问题以及这次大灭绝的幕后原因提供关键的科学依据。中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎、赵方臣为论文的共同通讯作者,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员曾晗和湖南省博物馆馆员刘琦为论文的共同第一作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目和面上项目、江苏省自然科学基金优秀青年基金、中国科学院青年创新促进会、贵州省科技计划项目的资助。湘西土家族苗族自治州、花垣县、石栏镇等各级人民政府和磨子村村委会及村民对本研究工作的开展给予了大力的支持和协助。论文信息:Zeng, H.#, Liu, Q.#, Zhao, F.C.*, Luo, C., Wang, D.Z., Zhu, Y.Y., Liu, Y., Chen, K., Sun, Z.X., Hong, Y.J., Miao, L.Y., Hu, C.L., Sun, H.J., Pan, B., Zhao, J.L., Yin, Z.J., Li, G.X., Yang, X.L., Yang, A.H., Hu, S.X., Zhu, M.Y.* 2026. A Cambrian soft-bodied biota after the first Phanerozoic mass extinction. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-025-10030-0.花垣生物群代表性化石花垣生物群生态复原(杨定华、科学网可视化团队绘)寒武纪时期全球生物多样性变化曲线,示全球顶级软躯体化石群的时代分布花垣生物群的时代紧接显生宙第一次生物大灭绝“辛斯克事件”之后全球寒武纪软躯体化石群的多元统计分析揭示全球海洋动物生态系统组成在显生宙第一次大灭绝前后(寒武纪第三期-第四期)发生了重大转变全球寒武纪软躯体化石群的网络分析揭示花垣生物群(HY)与其他生物群的联系282026-01

-

早期陆生植物工蕨属的多样性与形态特征演化近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物研究团队研究员徐洪河、王怿,特别研究助理王凯和刘炳材博士,联合曲阜师范大学汪瑶博士和中国地质大学(武汉)副教授纵瑞文,对新疆塔城地区普里道利统(Pridoli)的植物化石展开了系统研究,并定量分析了早期陆生植物中的世界广布属Zosterophyllum的物种多样性和形态差异的演化模式。研究成果发表于国际植物学专业期刊《植物学年鉴》(Annals of Botany)。志留纪见证了植物最初的多样化与植物地理分区的形成,是早期陆生维管植物起源与演化的关键时期。工蕨纲是早期陆生植物的关键类群之一,其与真叶植物在华南、澳大利亚、哈萨克斯坦和加拿大的志留系地层中首次出现。工蕨纲以其模式属——工蕨属(Zosterophyllum)为代表,从志留纪晚期(Pridoli)开始有明确的化石记录,到早泥盆世经历了繁衍、壮大直至消失,在全球留下了广泛的化石记录。近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期陆生植物研究团队研究员徐洪河、王怿,特别研究助理王凯和刘炳材博士,联合曲阜师范大学汪瑶博士和中国地质大学(武汉)副教授纵瑞文,对新疆塔城地区普里道利统(Pridoli)的植物化石展开了系统研究,并定量分析了早期陆生植物中的世界广布属Zosterophyllum的物种多样性和形态差异的演化模式。研究成果发表于国际植物学专业期刊《植物学年鉴》(Annals of Botany)。研究团队在西准噶尔盆地乌图布拉克组发现了一种新的工蕨属植物,将其命名为芒克鲁工蕨Zosterophyllum mangkeluense。该植物呈簇状丛生,基部具H型或K型分枝,直立的茎轴顶端着生有孢子囊穗,囊穗由不等瓣的孢子囊相对紧密地螺旋排列而成。该新种的发现丰富了该地区志留纪晚期的植物群组成,也是目前全球最早的工蕨属植物产出记录之一。研究团队进一步收集了全球工蕨属的化石记录与18个工蕨属植物的形态学数据,通过形态空间与形态差异分析、多样性分析等方法,揭示了该属从普里道利期(Pridoli)到埃姆斯期(Emsian)的演化轨迹。研究发现,工蕨属的物种多样性在早泥盆世布拉格期(Pragian)达到峰值,但其形态空间的扩张早于物种多样性的增加,发生在普里道利期(Pridoli)到洛赫考夫期(Lochkovian),呈现出物种多样性与整体形态差异解耦的演化模式,表明形态创新可能是推动早期陆生植物多样化的重要驱动力。本研究以工蕨新类群为切入点,结合定性描述与定量统计的方法,揭示了工蕨属植物在早期陆生植物演化中物种多样性与整体形态差异存在解耦的现象,对该类群的演化轨迹进行了更加清晰的描绘,为理解志留纪—泥盆纪植物演化提供了新证据。本研究得到了国家重点研发计划专项、国家自然科学基金、山东省自然科学基金和国家重点实验室开放课题的联合资助。论文相关信息:Wang Y.†, Liu B.C.†, Zong R.W., Wang K., Wang Y., Xu H.H.*. 2026. Uncoupling of morphological disparity and species diversity in Zosterophyllum, with its new species from the Pridoli (Silurian) of West Junggar, Xinjiang, China. Annals of Botany. https://doi.org/10.1093/aob/mcaf337.芒克鲁工蕨(Zosterophyllum mangkeluense)复原图(比例尺:10mm)工蕨属植物物种多样性与形态差异分析工蕨属植物整体(A, C)与孢子囊(B, D)形态空间及稀疏化(E-H)分析212026-01

-

多学科证据破译熊蜂的觅食分工机制近期,中国科学院南京地质古生物所研究员王博与中山大学教授吴嘉宁、北京理工大学教授赵杰亮组成的跨学科联合团队,从流体力学、形态学、生态学的角度为熊蜂觅食分工机制提供了新解释,并揭示了功能器官微结构的细微偏差足以在群体尺度上影响劳动分工。研究成果2026年1月12日发表于《美国科学院院刊》(PNAS)。社会性昆虫具有明显的级型分化和劳动分工。理解社会性昆虫如何产生不同的形态、行为和生活史特性,一直是古生物学、演化生物学和发育生物学的重要目标。熊蜂作为一种半社会性昆虫,处于独居到真社会性之间的过渡阶段,是研究这一问题的理想生物。除了体型大小的差异外,熊蜂的蜂王和工蜂之间几乎没有外观上的形态差异。蜂王通常只在筑巢前期高强度外出觅食,而当第一批工蜂羽化后,蜂王便会迅速停止外出觅食,转以产卵和巢内活动为主。以往的研究,通常从环境因素、生理调控或分子机制等方面解释这种觅食分工体系的出现原因。近期,中国科学院南京地质古生物所研究员王博与中山大学教授吴嘉宁、北京理工大学教授赵杰亮组成的跨学科联合团队,从流体力学、形态学、生态学的角度为熊蜂觅食分工机制提供了新解释,并揭示了功能器官微结构的细微偏差足以在群体尺度上影响劳动分工。研究成果2026年1月12日发表于《美国科学院院刊》(PNAS)。熊蜂演化出一种特别的嚼吸式口器,在采蜜的过程中,中唇舌进行快速的往复运动,持续将花蜜捕获并送入口中。中唇舌上密布的数千根细小的刚毛,这些刚毛在中唇舌伸出的同时将展开,是采集花蜜的重要微结构。研究团队通过扫描电子显微镜对中唇舌的形态学进行了详细的表征,并提取出两个至关重要的形态学参数:中唇舌的整体长度和刚毛间距。根据99只熊蜂(67只工蜂和32只蜂王)的解剖结果,熊蜂中唇舌的长度大概在4~10毫米,体型更大的熊蜂具备更长的中唇舌和更宽的刚毛间距。同时,由于蜂王是群体中社会等级最高的个体,同时也是最大的个体,代表了形态数据的极端状态,因此蜂王中唇舌的刚毛间距,几乎保持在40~50微米左右,和体型大小无关,而工蜂的刚毛间距则根据其体型大小在15~45微米变化之间。研究团队通过配置不同含糖量的蔗糖溶液以模拟花蜜,并将其注入直径为1 mm的玻璃毛细管中,模拟自然的花冠场景,供熊蜂进行采集。通过显微高速摄影技术,定量得到中唇舌每一次往复运动的摄入的花蜜体积。研究发现,随着个体体型增大,单次往复摄入体积总体上升,但这一增长显著慢于中唇舌内部可用空间随体型增大的速度,体型更大的熊蜂并不能按比例获得更高的有效摄入量。尤其对于蜂王,就算具有和工蜂大小相同的体型,由于刚毛间距更大,其中唇舌的花蜜填充率也小于工蜂。总之,体型越大、刚毛间距越宽的熊蜂越难有效利用中唇舌内部的空间来储存花蜜。研究团队基于显微高速成像技术发现,中唇舌回撤时,相邻刚毛形成弯曲的气液界面,这些界面提供了一个额外的毛细压力梯度,增强了粘性花蜜的夹带。这个额外的毛细压力用来平衡液体静压,当刚毛间距变宽或中唇舌长度变长,都会导致中唇舌的液体承载能力下降。除了液体的表面张力,液体的粘度也对花蜜的捕获起到了作用。研究通过引入两个无量纲数:邦德数和毛细数,可以衡量这一液体输运过程中重力、毛细力、粘性力的相互作用。为了使花蜜尽可能多的填充满中唇舌的可用空间,系统应该工作在低邦德数,高毛细数的区域。为了维持较高的花蜜填充率,邦德数和毛细数应该满足特殊的标度关系。然而由于中唇舌结构的生长限制,自然环境下当熊蜂体型增大时,熊蜂口器无法满足最优的标度关系,重力将起主导作用,从而降低花蜜的填充率。本研究通过多学科证据,揭示了熊蜂中唇舌结构的异速生长规律,这种标度关系将导致花蜜填充率的降低,在物理层面限制了较大体型熊蜂的采蜜效率,为“蜂王为何停止觅食?”这一科学问题提供了解释。本工作也把蜂-花关系问题从单纯的几何尺度匹配(口器长度和花冠深度的匹配)推进到物理尺度的匹配(口器孔隙率、渗透率等特征和花蜜粘度、密度、表面张力等性质之间的匹配),并提出一个可以将个体结构与功能相匹配,用以预测觅食行为表现的理论框架。在工程学层面,本研究可为仿生界面与液体输运系统提供启发,用于设计微量液体样本采集与检测的工具。本研究得到了国家自然科学基金的资助。论文相关信息:Huang Zexiang, Wu Shumeng, Wu Qinglin, Mai Tianyu, Zhao Jieliang, Wang Bo, Wu Jianing (2026) Tongue microstructure physically constrains division of labor in bumblebee foraging. PNAS, 123: e2527391123. https://doi.org/10.1073/pnas.2527391123.图1.在实验室中取食人工花蜜的熊蜂工蜂(左)和蜂王(右)图2.熊蜂采集人工花蜜的显微高速摄影视图3.中唇舌的扫描电镜图像和示意图图4.工蜂和蜂王花蜜采集效率的对比图5.粘性-毛细夹带原理示意图图6.花蜜采集的理论框架和标度162026-01