科研进展

-

华北板块吉南地区前寒武系-寒武系界线研究取得新进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队与南京大学和弗吉尼亚理工大学等人合作,对吉林白山地区浑江群顶部的青沟子组进行了系统的生物地层学研究,并从中获得大量保存精美的有机质壁微体化石,其中很多属种都是该地区的首次报道。

前寒武系—寒武系界线是最重要的地质界线之一,然而这一地质界线在全球范围内并不都是连续沉积。前寒武系-寒武系界线处的“大不整合(Great Unconformity)”在世界各地都有报道,被认为可能是寒武纪大爆发的环境诱因。然而,“大不整合”的驱动机制、持续时间和古地理范围仍然存在广泛争议。

华北板块吉南地区发育一套中—新元古代厚层海相碎屑岩与碳酸盐岩地层,其中不乏精美的有机质壁微体化石以及宏体碳质压膜化石。由于缺乏精确的年龄数据,对这套地层的时代归属和划分对比长期存在着争议,从而阻碍了研究人员对于该地区前寒武纪生物演化和构造历史的深入了解。例如,华北板块东南缘胶辽徐淮地区普遍存在的大不整合面,在吉南地区并没有得到准确识别。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队副研究员万斌指导硕士研究生郑文涛,与南京大学和弗吉尼亚理工大学等人合作,对吉林白山地区浑江群顶部的青沟子组进行了系统的生物地层学研究,并从中获得大量保存精美的有机质壁微体化石,其中很多属种都是该地区的首次报道。相关成果近期发表在国际期刊《前寒武研究》(Precambrian Research)。

该组地层中的化石类型主要包括丝状体,球形亚类以及带刺疑源类,共计29属41种和3个未命名类型。特别是中元古代晚期-新元古代早期的潜在标准化石Trachyhystrichosphaeraaimika的发现,表明青沟子组应为新元古代大冰期之前的沉积,其与上覆寒武纪水洞组之间存在着超过两亿年的沉积间断。结合前人的研究以及本研究微体化石的证据,表明华北板块东缘前寒武纪-寒武纪界线普遍存在一个超过两亿年的“大不整合”。

本项研究受科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、中国科学院、现代古生物学和地层学国家重点实验室、香港博士后基金、中国博士后基金等联合支持。

论文信息:Wentao Zheng, Qing Tang*, Shuhai Xiao, Ke Pang, Junyao Kang, Guangjin Li, Chuanming Zhou, Xunlai Yuan, Bin Wan*. 2023. The Proterozoic Qinggouzi microfossil assemblage and its biostratigraphic constraints on the Great Unconformity in northeastern North China Craton. Precambrian Research. 395: 107130.https://doi.org/10.1016/j.precamres.2023.107130.

图1 吉林白山地区青沟子组有机质壁微体化石产出层位和分布状态

图2 吉林白山地区青沟子组中的中元古代晚期-新元古代早期潜在标准化石Trachyhystrichosphaeraaimika

图3 华北板块中元古代-新元古代早期产出的有机壁微体化石网络分析图

图4 华北板块东缘新元古代—寒武纪早期综合地层图和“大不整合”的层位限定132023-07 -

“金字塔”式生物礁分类新方案近期,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员要乐,与英国布鲁内尔大学Stephen Kershaw博士,以及中国科学院院士沈树忠、南京大学教授王向东合作,结合作者们长期生物礁与古环境的研究,对已发表的生物礁定义和分类方案进行了详细的梳理和总结,提出了新的生物礁分类方案,并探讨了显生宙生物礁系统演化过程与古环境变化的关系。相关研究成果发表于国际地学期刊《沉积学》(Sedimentology)上。

生物礁是由底栖固着生物作用形成的原位碳酸盐岩沉积。它具有长达30多亿年的演化历史,前寒武纪以微生物礁系统主导;伴随显生宙后生动物的繁盛,微生物礁系统逐渐被后生动物礁系统取代,仅在生物灭绝事件后出现繁盛。

后生动物礁,例如现代海洋珊瑚礁,具有极高的造礁生物丰度和生物多样性,是海洋中重要的生态系统。显生宙后生动物礁经历了多次繁盛与衰退,与海洋古环境变化密切相关。

由于生物礁具有复杂多样的生物和沉积组成,以及不同学者对生物礁的认识差异,导致生物礁的分类混乱,例如基于主观分类依据、不同生物礁类型缺乏划分界线等。因此,客观清晰的生物礁分类方案是认识海洋生物礁系统演化的基础,对认识现代海洋珊瑚礁的发展趋势、地球宜居性演化等重大科学问题具有重要意义。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员要乐,与英国布鲁内尔大学Stephen Kershaw博士,以及中国科学院院士沈树忠、南京大学教授王向东合作,结合作者们长期生物礁与古环境的研究,对已发表的生物礁定义和分类方案进行了详细的梳理和总结,提出了新的生物礁分类方案,并探讨了显生宙生物礁系统演化过程与古环境变化的关系。相关研究成果发表于国际地学期刊《沉积学》(Sedimentology)上。

该研究基于生物礁的形态、组分、结构等特征,将生物礁划分为两个等级。第一等级(Hierarchical Level 1),基于生物礁形态,将生物礁划分为两种类型:丘状(Bioherm)生物礁具有明显正向隆起、横向分布受限制,和层状(Biostrome)生物礁具有微小正向隆起、横向分布广、与非礁相地层互层展布;第二等级(Hierarchical Level 2),基于生物礁的组分类型:宏体生物(Macroskeleton, S)、微生物(Microbia, Mi)、基质(Matrix, M)和胶结物(Cement, C),以及这些组分的结构关系提出“金字塔”式SMiMaC模型(Pyramid model),将生物礁划分为五种类型:宏体生物骨架礁(S-supported reef)、微生物骨架礁(Mi-supported reef)、基质骨架礁(M-supported reef)、胶结物骨架礁(C-supported reef)、以及混合组分骨架礁(Hybrid component-supported reef)。同时,研究还提出了两种非礁相沉积:碎屑生物层或滩(Debris biostromes/banks)和底栖生物群落(Level-bottom communities)。

基于上述“金字塔”式SMiMaC生物礁分类方案,该研究对显生宙海洋生物礁系统结构演化进行了重建,并对海水古温度、氧化还原状态、碳酸钙饱和度等古环境指标进行了总结。通过显生宙礁系统结构演化过程与古环境变化的对比研究发现,宏体生物和混合组分骨架礁常常发育在气候变冷时期,而微生物和基质骨架礁常常发育于气候急剧变暖时期。

该研究还对现代海洋珊瑚礁在当今全球气候变暖背景下的发展趋势进行了探讨。如当今大气CO2浓度持续升高至~480 ppm,海水表层温度升高2℃,海水碳酸钙饱和度降低至~3.3,海水氧溶解度降低至~125 uM,珊瑚礁系统将会面临崩溃,礁系统结构可能由珊瑚骨架结构向微生物或基质骨架结构转变。

该研究得到国家自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会和中科院战略性先导科技专项(B类)的联合资助。

论文相关信息:Yao, L., Kershaw, S., Shen, S.Z., Wang, X.D., 2023. A new reef classification model with insights into Phanerozoic evolution of reef ecosystems. Sedimentology, https://doi.org/10.1111/sed.13099.

图1 “金字塔”式生物礁分类方案与非礁相沉积类型

图2 宏体生物骨架礁(A: 珊瑚骨架礁;B: 层孔虫骨架礁)

图3 微生物骨架礁(A-B: 钙化微生物(calcimicrobe)骨架礁;C-E: 微生物泥晶(agglutinated microbial)骨架礁)

图4 显生宙海洋生物礁系统结构演化与古海水温度、碳酸钙饱和度和氧化还原状态关系,以及现代海洋珊瑚礁在当今变暖背景下可能的礁系统结构演化趋势302023-06 -

大陆风化作用增强诱发泥盆纪末生态危机近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员郄文昆、助理研究员张俊鹏等与中国地质大学(武汉)、南京大学、美国辛辛那提大学以及英国伦敦大学学院等高校科研人员开展合作,对我国四川龙门山泥盆系-石炭系界线剖面开展系统的地层学、沉积学和地球化学综合研究。研究重建了这一时期大陆风化作用、古海洋溶解磷酸盐含量与碳循环的动态变化,并为“泥盆纪植物假说”提供关键的地质证据和模型结果支撑,相关成果于2023年6月发表在国际地学自然指数期刊《地球物理研究通讯》(Geophysical Research Letters)上。

中、晚泥盆世,随着森林系统和种子植物的出现,复杂陆地生态系统得以建立,形成了地球生命演化史中继生命起源、寒武纪海洋生物大爆发之后的一次重要生物演化事件,并对地球表层系统产生重要影响。

陆地植物通过增强岩石与矿物的物理与化学风化,增加有机碳储库和促进水循环,逐渐改变大陆地形地貌、地表元素循环过程和海洋沉积物类型,最终引发一系列的气候与海洋环境变化,如气候变冷、海水富营养化和死亡地带增加等。但早期陆地植物演化是否曾导致大陆风化作用的显著增强,以及能否对地球表层实现快速而大幅度地改造,引发诸多争论。

泥盆纪-石炭纪之交是地质历史演化关键转折期之一,随着种子植物起源与多样化,大气二氧化碳分压(pCO2)急剧下降,全球气候变冷,海洋碳-氮循环异常,海水发生大范围缺氧,同时发生显生宙以来最大的生物灭绝事件之一,即泥盆纪末Hangenberg生物灭绝事件。

这次集群灭绝事件具有“瞬时性”和多幕式特点,持续时间为10-30万年,以短时间内极高的生物灭绝率为特征,最终导致海洋生物属一级的灭绝率达50%,层孔虫后生动物生物礁彻底消亡和盾皮鱼类灭绝。与此同时,这次事件还对应晚古生代最早的冰川记录和“温室地球”向“冰室地球”的关键转折,为研究地史时期极端气候环境条件下的陆地-海洋、生物-环境相互作用提供了重要研究实例。

关于该事件的诱因和机制,前人曾提出多种假说,如海洋缺氧、气候变冷、海平面快速升降、火山喷发以及多种环境因素综合作用等。部分学者则提出“泥盆纪植物假说”,即泥盆纪晚期陆地森林的大量出现和植物根系的发育,促进陆表风化作用和成土作用,改变地表径流及元素循环,大量营养元素的涌入导致海洋表层菌藻类繁盛、海水缺氧,最终导致海洋生态系统的崩溃。然而,这一复杂的海-陆-气相互作用目前还停留在假说阶段,究其原因,该假说缺失大陆硅酸盐风化增强、营养盐供应增大这关键一环的实质证据。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员郄文昆、助理研究员张俊鹏等与中国地质大学(武汉)、南京大学、美国辛辛那提大学以及英国伦敦大学学院等高校科研人员开展合作,对我国四川龙门山泥盆系-石炭系界线剖面开展系统的地层学、沉积学和地球化学综合研究。研究重建了这一时期大陆风化作用、古海洋溶解磷酸盐含量与碳循环的动态变化,并为“泥盆纪植物假说”提供关键的地质证据和模型结果支撑,相关成果于2023年6月发表在国际地学自然指数期刊《地球物理研究通讯》(Geophysical Research Letters)上。

四川龙门山剖面保存了全球为数不多的、完整且连续的浅海相泥盆系-石炭系界线碳酸盐岩序列。研究人员应用Pearson相关性分析,依次排除岩性变化、陆源粘土矿物输入与成岩作用的影响,证实碳酸盐岩锂同位素δ7Li在事件层位呈现~8‰的负向漂移,碳酸盐结合态磷酸盐(Carbonate-Associated Phosphate,简称CAP)、δ13Ccarb和δ13Corg记录亦同步呈现出相应的变化特征,表明海洋锂循环发生异常、海洋溶解磷酸盐含量快速上升和陆源轻碳的大量输入(图1)。

海洋锂-碳循环耦合模型进一步表明:1)单一的热液和河流输入通量变化无法引起δ7Li这一显著变化,前者的通量发生明显变化的时间尺度通常在5-10个百万年,因此河流输入通量和河水同位素组成必须同时发生变化(图2);2)δ7Li和碳酸盐结合态磷酸盐记录揭示泥盆纪-石炭纪之交大陆风化作用显著增强,且表现出两幕式变化特征,即事件发生前的10万年,河流锂通量初步增加,海洋磷酸盐含量逐步升高,而Lower Hangenberg事件期间,河流锂通量大幅度增加,海洋磷酸盐含量大幅度上升,锂循环模型显示方案III(δ7Liriv=6‰,τ=0.25×present, F=2×Friv+4×Friv)更符合现有的地质记录(图2);3)δ13Ccarb在Hangenberg事件之前与Lower Hangenberg事件层位表现为负向偏移特征,在Upper Hangenberg事件层位则表现出约4.5‰的正向偏移,代表显生宙以来最大碳同位素偏移事件之一(图3)。碳循环模型显示随着河流陆源输入增强,碳同位素表现出负向偏移,其后随着营养元素水平提高,初级生产力提高和海洋有机碳的大量埋藏,δ13Ccarb最终在Upper Hangenberg事件层位表现出显著的正向偏移特征。

本研究表明,早在人类活动诞生之前的3.58亿年前,地球生命(植物)演化已经在十万年时间尺度上对地球表层系统产生了重大的、不可逆的影响(“移天换地”,改变大气圈组成,促进土壤圈成型,形成现代意义上的地球关键带)。作为显生宙以来海洋中最大生物集群灭绝事件之一的Hangenberg事件,不过是泥盆纪晚期种子植物向大陆内部快速“入侵”过程中产生的附带伤害,体现了陆地植物登陆后地球表层复杂的陆-海-气相互作用。

本项研究受国家自然科学基金委、科技部、中国科学院、留学基金委以及欧洲研究理事会(ERC)项目资助。其中,锂同位素、无机碳同位素和主微量元素分析得到南京古生物所公共技术实验中心、英国伦敦城市学院(UCL)地学系LOGIC实验室的支持;碳酸盐岩CAP测试得到李超教授团队生物地球化学实验室的支持。

论文引文信息:Qie, W.K.*, Zhang, J.P.*, Luo, G., Algeo, T.J., Chen, B., Xiang, L., Liang, K., Liu, X.Y., Pogge von Strandmann, P.A.E., Chen, J.T., Wang, X.D., 2023. Enhanced Continental Weathering as a Trigger for the End‐Devonian Hangenberg Crisis. Geophysical Research Letters 50, e2022GL102640. https://doi.org/10.1029/2022gl102640.

图1 四川龙门山泥盆系-石炭系界线剖面δ13Ccarb和δ13Corg记录、CAP含量和δ7Li记录

图2 泥盆纪-石炭纪之交海洋碳-锂循环模拟结果

图3 中泥盆世-早石炭亚纪陆地种子植物丰富度、气候环境与地化指标综合对比图

272023-06 -

新疆塔里木志留纪兰多维列世陆生植物微体化石研究进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所陆生植物起源与早期演化研究团队研究员徐洪河、王怿,研究生王凯、刘炳材,对产自我国新疆柯坪地区志留系兰多维列统柯坪塔格组的陆生植物微体化石开展了综合研究,报导了我国新疆志留系隐孢子为主的微体植物组合,同时根据全球隐孢子化石产出记录大数据,探讨了志留纪时期全球生物地理分区以及塔里木板块的位置。相关成果发表在国际地球科学综合期刊《亚洲地质》(Journal of Asian Earth Sciences)上。

中奥陶世—志留纪早期是陆生植物关键性状起源与演化的重要时期。目前普遍接受的学术观点认为,陆生植物化石的最早证据可以追溯至中奥陶世大坪期—达瑞威尔期(ca.468-463Ma),以冈瓦纳大陆的二分体、四面体型四分体等隐孢子为代表;而在志留纪温洛克世申伍德期(ca.432Ma),出现了最早的陆生植物大化石,比如,常见于教科书中的库克逊蕨(Cooksonia)。中奥陶世—志留纪的地层也是国内外陆生植物起源研究所关注的重点层位。然而,囿于化石材料的稀缺,长期以来,相关研究工作进展颇为缓慢。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所陆生植物起源与早期演化研究团队研究员徐洪河、王怿,研究生王凯、刘炳材,对产自我国新疆柯坪地区志留系兰多维列统柯坪塔格组的陆生植物微体化石开展了综合研究,报道了我国新疆志留系隐孢子为主的微体植物组合,同时根据全球隐孢子化石产出记录大数据,探讨了志留纪时期全球生物地理分区以及塔里木板块的位置。相关成果发表在国际地球科学综合期刊《亚洲地质》(Journal of Asian Earth Sciences)上。

研究发现,柯坪塔格组下部的陆生植物微体化石组合以隐孢子为主,另有少量的管状体和类表皮,未见明确的三缝孢。柯坪塔格组的隐孢子基本继承了同地区晚奥陶世凯迪期隐孢子的面貌,且以二分体Dyadospora和Pseudodyadospora为主;但在现代生物中,从未发现有以二分体孢子为繁殖细胞的植物。推断认为,这些隐孢二分体的母体植物曾是塔里木板块早期陆生非维管植物中的优势类群。

本研究还全面汇交并梳理了全球志留纪兰多维列世孢型化石产出记录,构建了数据集,采用聚类分析和非度量多维尺度分析等手段,识别出了对该时期陆生植物(孢子)潜在的分区现象,并探讨了塔里木板块的古地理位置。研究认为在志留纪早期,隐孢植物各类群尽管全球广布,但在劳伦大陆和冈瓦纳大陆上已出现可识别的分类差异。孢型化石的独立证据支持塔里木板块在此时期与冈瓦纳大陆西缘的密切联系。

研究得到了国家重点研发计划和中国科学院的支持。本研究是深时数字地球(Deep-time Digital Earth)国际大科学计划“古生物学工作组”的系列研究成果之一。

论文相关信息:Wang K, Liu B-C, Wang Y, Xu H-H*. A palynoflora of southern Xinjiang, China, and the proximity of the Tarim Plate to western Gondwana during the Llandovery (Silurian). Journal of Asian Earth Sciences. 2023, 105769. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2023.105769.

图1 新疆柯坪志留系兰多维列统柯坪塔格组隐孢子(图中比例尺为10 μm)

图2 ①志留纪兰多维列世(ca. 440 Ma)全球孢型化石(隐孢子、三缝孢)的古地理分布;②志留纪兰多维列世孢型化石属级聚类分析结果;③志留纪兰多维列世孢型化石属级非度量多维尺度分析结果;④志留纪兰多维列世孢型化石种级聚类分析结果;⑤志留纪兰多维列世孢型化石种级非度量多维尺度分析结果262023-06 -

塔里木晚奥陶世珊瑚研究新进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生崔雨浓在研究员王光旭的指导下,系统研究了采自于库鲁克塔格南区元宝山组的300余块珊瑚标本,发现这一珊瑚动物群全部是由日射珊瑚组成。相关研究成果发表在国际学术期刊《波兰古生物学报》(Acta Palaeontologica Polonica)上。

塔里木是我国境内的三大古板块之一。在奥陶纪,该板块的珊瑚化石记录很少,主要发育在其东北缘的库鲁克塔格晚奥陶世晚期地层中。由于库鲁克塔格地处偏远,交通不便,对这一珊瑚动物群的面貌及古生物地理属性缺乏系统认识。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生崔雨浓在研究员王光旭的指导下,系统研究了采自于库鲁克塔格南区元宝山组的300余块珊瑚标本,发现这一珊瑚动物群全部是由日射珊瑚组成。相关研究成果发表在国际学术期刊《波兰古生物学报》(Acta Palaeontologica Polonica)上。

该珊瑚动物群具体包含似网膜珊瑚类、西伯利亚珊瑚类、前日射珊瑚类、前孔珊瑚类、假网膜珊瑚类和日射珊瑚类等,共计6属8种。研究还比较了它与其他主要板块同期珊瑚动物群的组成,认为塔里木在该时段与哈萨克斯坦和南天山的生物地理联系最密切,而与祁连、华北等块体的动物群联系较弱。

本研究得到现代地层学与古生物学国家重点实验室、国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项和中国科学院青年创新促进会的联合资助。

论文相关信息:Cui, Y.N., Wang, G. X. 2023. Early Katian, Late Ordovician, heliolitine corals from southern Kuruktag in northeastern Tarim Basin of China. Acta Palaeontologica Polonica. https://doi.org/10.4202/app.01023.2022.

塔里木晚奥陶世晚期珊瑚动物群代表分子162023-06 -

蒙古国西部发现新的寒武纪早期三叶虫组合研究人员在此前野外采集的标本中识别出一个新的寒武纪早期三叶虫组合,并开展了详细的系统古生物学工作。这一组合多样性丰富,为了解湖区寒武纪早期生物面貌及生物古地理提供了新信息。

作为中亚造山带的重要组成部分,蒙古国具有复杂的大地构造史。蒙古国西部的湖区构造带(Lake Zone)与东部的数个小型地体不同,在寒武纪早期其沉积了一套以火山岩为主的岛弧相沉积。

由于湖区构造带位于蒙古国中部和中国西北部的一系列小构造单元之间,研究湖区的生物面貌对了解寒武纪古亚洲洋的演化及古地理分区具有重要意义。但湖区地处偏僻的无人区,除前苏联地质工作者上世纪进行了少量初步的寒武纪地层古生物基础调查外,此后这一地区未见有进一步的相关工作。2019年7-8月,在中国科学院南京地质古生物研究所研究员赵方臣和南京大学地球科学与工程学院副教授杨爱华的带领下,我国科研工作者在湖区构造带进行了大量的野外工作,采集了丰富的化石标本。

近日,南京古生物所博士研究生孙智新在杨爱华及赵方臣等指导下,与莫斯科大学教授Andrey Zhuravlev合作,在此前野外采集的标本中识别出一个新的寒武纪早期三叶虫组合,并开展了详细的系统古生物学工作。这一组合多样性丰富,为了解湖区寒武纪早期生物面貌及生物古地理提供了新信息。相关研究成果发表于国际学术期刊《古生物学杂志》(Journal of Paleontology)上。

新三叶虫组合发现于蒙古国西部城市科布多附近Seer剖面,标本集中产出于古杯礁之上的碎屑岩中,位于寒武系Burgasutay组的最顶部。该组合的时代相当于寒武纪第二世第四期的最晚期,是湖区构造带最年轻的寒武纪化石组合,同时也是蒙古最年轻的寒武纪化石组合之一。

研究人员在新组合中共识别出三叶虫9科13属,包括一新种:Catinouyia heyunensis sp. nov.,代表了蒙古国多样性最高的寒武纪三叶虫组合。以Kootenia为代表的叉尾虫类(dorypygids)是这一组合中多样性最高且丰度最大的类群。湖区组合的面貌与阿尔泰-萨彦(Altay-Sayan)构造带及西伯利亚的同期台地相三叶虫组合非常相似,并包含Chondragraulos、Proerbia等典型西伯利亚分子,显示了它们之间的生物地理亲缘关系。

值得注意的是,湖区组合中新发现的Catinouyia属于井上虫类(inouyiids),这类三叶虫过去仅发现于东冈瓦纳的华北、华南和印度北部,说明湖区在这时期也部分受到了东冈瓦纳的影响。因此,该研究也为恢复寒武纪时期古亚洲洋中亚各块体的古地理位置提供了古生物学依据。

本研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目资助。

论文相关信息:Sun, Z., Yang, A., Zhao, F., Zhuravlev, A., Pan, B., Hu, C., Feng, Q., Chen, X., Zhu, M. (2023). New trilobite assemblage from the lower Cambrian (upper Stage 4) of the Lake Zone, western Mongolia. Journal of Paleontology, 1-14. https://doi.org/10.1017/jpa.2023.23.

图1. 新三叶虫组合产地的位置及地质背景。1-2 湖区构造带及Seer剖面的位置; 3 三叶虫产出层位野外照片; 4 蒙古寒武纪地层及三叶虫组合的对比, 湖区新组合用红色标注.

图2. 湖区新三叶虫组合中丰度最大的类型Kootenia spp.

图3. 湖区新三叶虫组合中的代表性属:1-3 Pagetides; 4 Eoptychoparia; 5 Amecephalus; 6 Chondragraulos; 7 Catinouyia.152023-06 -

《华南扬子台地西缘的奥陶系》专辑出版近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭和研究员詹仁斌共同组织的专辑《华南扬子台地西缘的奥陶系》,在国际地学期刊《远古世界》(Palaeoworld)上正式出版。

近日,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭和研究员詹仁斌共同组织的专辑《华南扬子台地西缘的奥陶系》,在国际地学期刊《远古世界》(Palaeoworld)上正式出版。

华南板块具有丰富、完整、连续的奥陶纪地质记录,是理解奥陶纪生命演化的经典地区。不过,华南奥陶系的研究以往主要集中在扬子台地腹地,而对于台地西缘近岸浅水区的认识较少,区内奥陶系的划分对比不够精细,各门类化石大多还未得到系统的研究。

专辑共收录研究论文9篇,涉及华南扬子台地西缘奥陶系精细地层框架的建立,关键层段沉积背景分析,以及主要化石类群(腕足动物、珊瑚、牙形类、几丁虫、介形虫和三叶虫等)系统分类、生物地理与生态等方面的探讨。该专辑是对研究区奥陶系研究最新进展的系统梳理和集中展示,增进了对奥陶纪生物大辐射(GOBE)和奥陶纪末生物大灭绝(EOME)等重大生物事件在华南近岸浅水区表现的认识和理解。

专辑相关研究得到了现代地层学与古生物学国家重点实验室、国家自然科学基金委、江苏省自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会等联合资助。

专辑链接:https://www.sciencedirect.com/journal/palaeoworld/vol/32/issue/2.

专辑论文目录:

Wang, G.X. and Zhan, R.B., 2023. Ordovician in the western Yangtze region, South China Palaeoplate: An outline. Palaeoworld, 32(2): 197-201.

Wang, G.X., Cui, Y.N., Liang, Y., Wu, R.C., Wei, X., Gong, F.Y., Huang, B., Luan, X.C., Tang, P., Li, L.X., Zhang, X.L., Zhang, Y.C., Zhang, Z.T., Wang, Q. and Zhan, R.B., 2023. Toward a unified and refined Ordovician stratigraphy for the western Yangtze region, South China. Palaeoworld, 32(2): 202-218.

Luan, X.C., Zhang, X.L., Li, Q.J., Wang, Y., Cui, Y.N. and Zhan, R.B., 2023. Darriwilian–Sandbian (Middle–Late Ordovician) shallow warm-water deposits in the Upper Yangtze region, South China: A case study from the Qiaojia area, northeastern Yunnan Province. Palaeoworld, 32(2): 219-234.

Wang, Y., Zhan, R.B., Luan, X.C., Zhang, Y.C. and Wei, X., 2023. Middle–Late Ordovician brachiopods from Ningnan, southern Sichuan Province, Southwest China: Implications for macroevolution and palaeogeography. Palaeoworld, 32(2): 235-251.

Cui, Y.N., Wang, G.X. and Percival, I.G., 2023. Early heliolitine tabulate corals from the Sandbian (Upper Ordovician) in the Yunnan-Sichuan border area, Southwest China. Palaeoworld, 32(2): 252-265.

Gong, F.Y., Yan, G.Z. and Wu, R.C., 2023. Conodont biostratigraphy and carbon isotope chemostratigraphy of the Middle to Upper Ordovician on the western Yangtze Platform, South China. Palaeoworld, 32(2): 266-286.

Liang, Y., Tang, P., Wang, G.X., Yan, G.Z. and Wang, Q., 2023. Middle–Late Ordovician chitinozoans from Songliang of Qiaojia, western South China, and their biostratigraphic implications. Palaeoworld, 32(2): 287-302.

Zhang, Y.C., 2023. Late Darriwilian–early Katian (Ordovician) ostracods of northeastern Yunnan, Southwest China. Palaeoworld, 32(2): 303-332.

Wei, X., Wang, K., Zhou, Z.Q., Cui, Y.N., Zhang, Z.T. and Liu, J.B., 2023. A new late Katian (Late Ordovician) trilobite association from Zhenxiong, northeastern Yunnan, Southwest China and its palaeoecological implications. Palaeoworld, 32(2): 333-353.

Wang, Q., Huang, B. and Li, R., 2023. A low-diversity, silicified Hirnantia Fauna from Butuo, southwestern Sichuan, on the western margin of Yangtze Platform. Palaeoworld, 32(2): 354-366.

142023-06 -

化石标本多模态数据集助力基础研究与页岩气勘探多模态数据在推进新范式的古生物学与地层学研究中发挥着越来越关键的作用。化石标本综合数据的汇交不仅有利于古生物学与地层学科开展基础研究工作,也在一定程度上对资源矿产的勘探与开发有重要的辅助作用;同时,也将深入推进人工智能技术在古生物学与地层学领域的应用。

多模态数据在推进新范式的古生物学与地层学研究中发挥着越来越关键的作用。化石标本综合数据的汇交不仅有利于古生物学与地层学科开展基础研究工作,也在一定程度上对资源矿产的勘探与开发有重要的辅助作用;同时,也将深入推进人工智能技术在古生物学与地层学领域的应用。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所研究员徐洪河,联合天津大学副教授牛志彬,带领南京古生物所地层古生物大数据中心人员,花费了两年多的时间,创建了笔石化石标本综合数据集,并对收集的这批数据开展了分析。相关成果在地球系统科学领域的顶级期刊《地球系统科学数据》(Earth System Science Data)上发表。

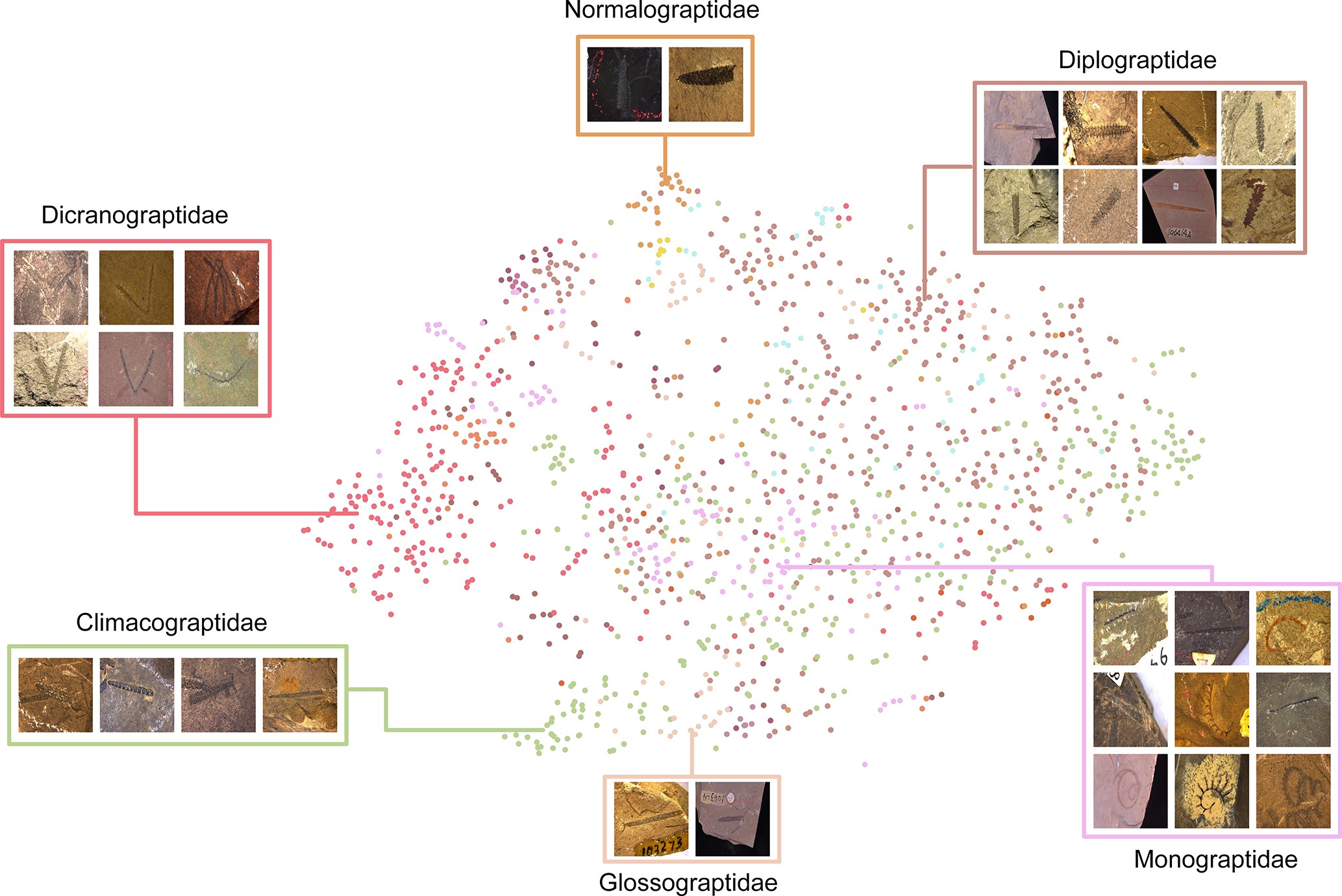

笔石标本多模态数据集的构建过程涉及了标本的选取、科学信息梳理、图像采集、数据清洗、云端存储与备份等步骤。该数据集选取了可服务于全球生物地层对比及页岩气的勘探开发的,产自华南奥陶系-志留系地层中的1550块笔石化石标本,采集内容涵盖了化石标本的系统古生物学、地层学、参考文献、化石标本属性等科学而全面的信息,还包括2951幅高分辨率的化石图像,且标本在系统分类上涵盖了113个笔石种或亚种。

针对该数据集,研究团队开发了专门的化石标本数据可视化软件,所有用户都可以通过此软件查看化石标本的相关科学属性信息以及高分辨率图像,并可以通过图像中的比例尺工具对标本进行测量,实现用户足不出户的“虚拟查看”。该功能在一定程度上为开展基于化石标本的研究奠定基础。

研究团队还运用t-SNE非线性降维技术对数据集开展了可视化分析。即在二维图像上,单一图像数据所构成的若干点集与笔石系统分类中的若干个科级分类群之间建立了对应关系。显示出人工智能在一定程度上识别出图像的专业内涵。

本研究是深时数字地球(Deep-time Digital Earth)国际大科学计划“古生物学工作组”的系列研究成果之一。

论文相关信息:Xu, H.-H., Niu, Z.-B., Chen, Y.-S., Ma, X., Tong, X.-J., Sun, Y.-T., Dong, X.-Y., Fan, D.-N., Song, S.-S., Zhu, Y.-Y., Yang, N., and Xia, Q. 2023. A multi-dimensional dataset of Ordovician to Silurian graptolite specimens for virtual examination, global correlation, and shale gas exploration. Earth Syst. Sci. Data. 15, 2213–2221, https://doi.org/10.5194/essd-15-2213-2023.

笔石标本综合数据集创建过程示意图

本研究构建的数据集中笔石的时空分布范围

对本研究构建的数据集进行. t-SNE降维可视化展示022023-06 -

粪化石研究揭示化石埋藏新机制近日,中国科学院南京地质古生物研究所领衔的一项研究对产出于南京汤山驼子洞早更新世的粪化石进行了详细研究,揭示了这类特殊类型化石材料的全新埋藏模式,为进一步理解地质历史时期特异埋藏化石库的形成过程,特别是软躯体生物的化石形成过程提供了新视角。相关成果于2023年5月25日发表在国际期刊《当代生物学》(Current Biology)。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所领衔的一项研究对产出于南京汤山驼子洞早更新世的粪化石进行了详细研究,揭示了这类特殊类型化石材料的全新埋藏模式,为进一步理解地质历史时期特异埋藏化石库的形成过程,特别是软躯体生物的化石形成过程提供了新视角。相关成果于2023年5月25日发表在国际期刊《当代生物学》(Current Biology)。

化石为解读地球生命的演化历史提供了最直观证据,而化石的形成过程,即埋藏学一直是科学家关注的焦点。软躯体生物的石化过程则更是吸引了诸多科学家的研究兴趣。在对大量特异埋藏化石库研究的基础上,科学家认为细菌的腐解(bacterial decay)过程是软躯体化石矿化保存的关键所在。

细菌作为一类个体微小的微生物,具有非常古老的历史。细菌中许多类群在生态系统中扮演着分解者的角色。在化石形成过程中,细菌一方面分解动植物的残体,这一过程会形成缺氧条件下的局部化学梯度环境,使软躯体生物残体表面吸附/富集阳离子(如钙、铁离子等),并在细菌新陈代谢的作用下诱导形成碳酸钙或是黄铁矿等铸模,保存软躯体生物的完整形态,使之矿化并保存为化石。

真菌作为一类真核生物,与细菌相比虽演化历史相对较晚,但此前仍在前寒武纪找到了真菌的化石证据。作为生态系统中另一类重要的分解者,真菌是否在化石矿化埋藏中也扮演了重要角色,仍是未解之谜。

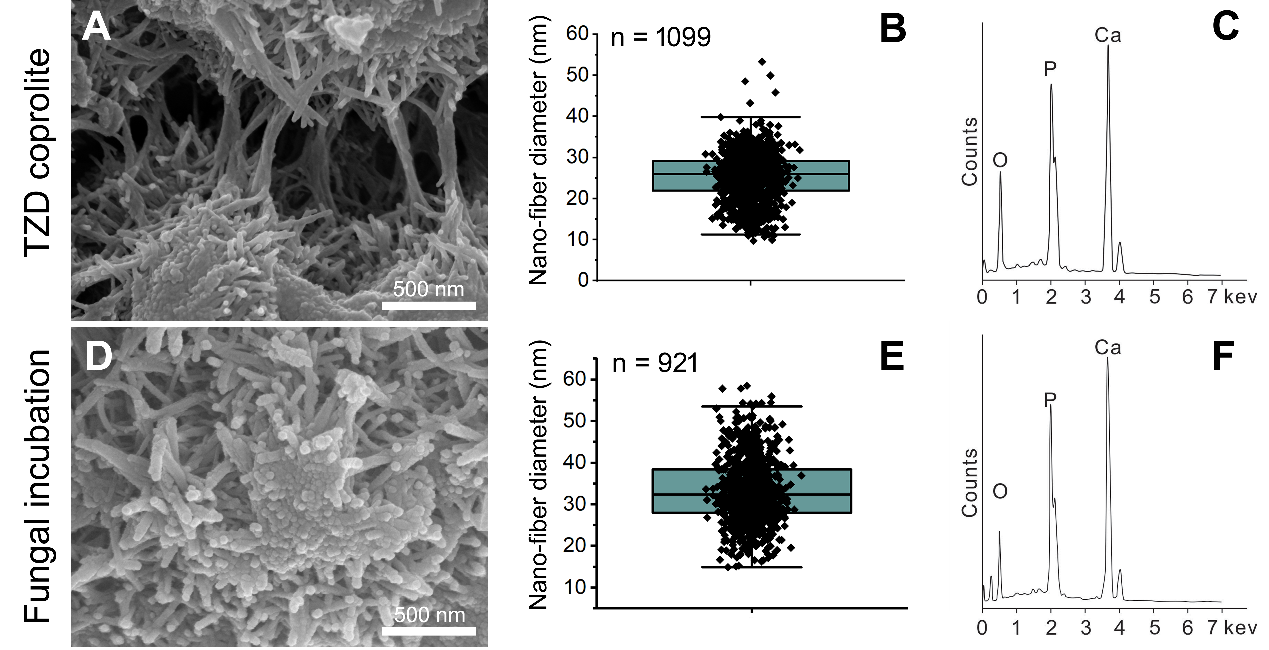

针对这一科学问题,南京古生物所研究员罗茂、殷宗军、郑大燃,以及副研究员李子波,联合南京农业大学、南京大学、英国邓迪大学、英国布里斯托大学、以及云南大学等高校的科研人员对来自南京汤山驼子洞早更新世的粪化石材料开展了详细研究。

结果表明,驼子洞采集的粪化石来自于鬣狗这类凶猛捕食者。更有意思的是,粪化石多由纳米级别的羟基磷灰石纤维所构成,其直径约30 nm。这类纳米级别羟基磷灰石纤维的透射电镜特征和形态特征表明它们不太可能代表骨质材料的骨胶原纤维,也排除它们是矿化微生物细菌的可能性。而在由细菌诱导所矿化形成的化石材料中,几乎没有观察到过这类纳米级别的羟基磷灰石纤维。研究人员通过查阅文献,发现土壤和喀斯特溶洞中大量存在因真菌新陈代谢而诱导形成的碳酸钙矿物,后者是纳米级别的矿物纤维。同时,文献报道动物粪便样品中存在大量的微生物,包括处于不同分类位置的细菌和真菌。

基于这些线索,研究人员开展了现代真菌培养实验,以黑曲霉这类常见于动物粪便中的微生物为对象,以抛光得到的粪化石作为固体基质提供钙、磷等元素。在实验室开展的黑曲霉生长和诱导矿物形成实验过程中,发现在钙、磷元素供给充足条件下,黑曲霉表面沉淀得到了与粪化石内部矿物组成和形态结构十分类似的纳米级羟基磷灰石纤维。这一结果表明,黑曲霉这类真菌很可能诱导形成了粪化石中的丝状磷酸钙纤维,促进了粪化石的矿化并形成化石。

因此,此次研究揭示了丝状真菌在化石埋藏学中的作用,为进一步理解化石埋藏学提供了全新视角。这一研究同时提出,纳米级别的羟基磷灰石纤维可间接作为指示地质历史时期真菌化石的矿物学证据,也为地外天体生命的识别提供了可参考的矿物学证据。

本次研究得到了中国科学院人才计划、自然科学基金委和现代古生物学和地层学国家重点实验室开放基金等项目的支持。

论文相关信息:Luo, M., Li, Z., Su, M., Gadd, G.M., Yin, Z.J., Benton, M.J., Pan, Y.H., Zheng, D.R., Zhao, T., Li, Z.B., Chen, Y.X., 2023. Current Biology, https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.04.067.

图1 驼子洞粪化石宏观形态及其中骨碎片和毛发化石

图2 驼子洞粪化石中纳米磷酸钙显和真菌培养实验中得到丝状磷酸钙矿物对比

图3 驼子洞粪化石中羟基磷灰石谱学特征

图4 驼子洞粪化石中丝状纳米纤维和真菌培养实验诱导形成丝状纳米纤维的尺寸和元素组成对比252023-05 -

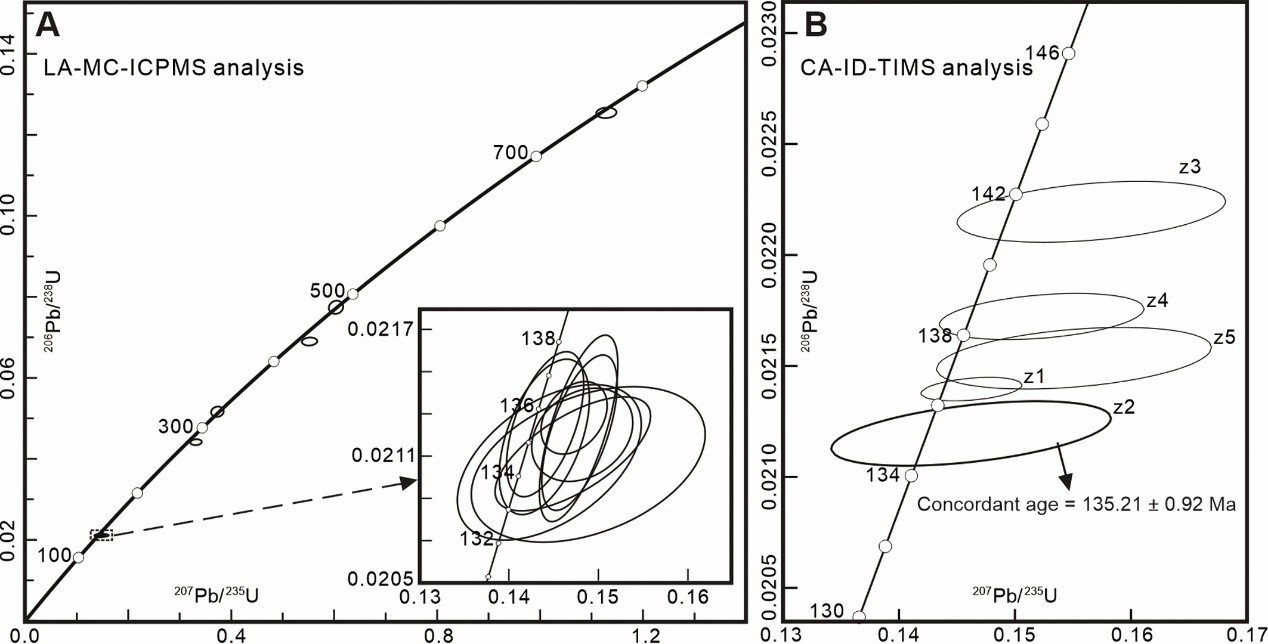

早白垩世乌尔禾翼龙动物群的年代和演化取得新进展近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员郑大燃、张海春、徐洪河等与香港大学、麻省理工学院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,以及云南大学等科研人员合作,为乌尔禾翼龙动物群提供了准确的年代限制,并据此探讨该生物群的演化。该研究发表于国际地学期刊《美国地质学会会刊》(GSA Bulletin)上。

乌尔禾翼龙动物群产自新疆准噶尔盆地西北部乌尔禾地区下白垩统吐谷鲁群,包含丰富的翼龙类、龟鳖类、鳄类、蛇颈龙类、蜥臀类和鸟臀类等脊椎动物化石,为恢复中亚早白垩世陆地生态系统提供了重要的化石证据。乌尔禾地区也是广义热河生物群的最西北分布区域。因此,对于该生物群的年代学研究极为重要。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员郑大燃、张海春、徐洪河等与香港大学、麻省理工学院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,以及云南大学等科研人员合作,为乌尔禾翼龙动物群提供了准确的年代限制,并据此探讨该生物群的演化。该研究发表于国际地学期刊《美国地质学会会刊》(GSA Bulletin)上。

研究团队在乌尔禾翼龙动物群化石层采集了一块凝灰质岩石样品,通过LA-MC-ICP-MS和CA-ID-TIMS两种铀-铅年代学分析,将该生物群的年代限定在距今约135.2百万年。该年代代表鹦鹉嘴龙、乌尔禾龙和亚洲龙等的首现时间,以及准噶尔翼龙、湖翼龙和威远中国上龙等的末现时间,为中亚地区早白垩世脊椎动物的演化提供了关键的时间节点。

长期以来,达乌尔禾地区因发现有鹦鹉嘴龙和翼龙等特征化石,被认为是广义热河生物群第三演化阶段到达的地区。本次研究表明乌尔禾翼龙动物群的出现是早于热河生物群的首现时间(约132.4百万年前),且该动物群以及准噶尔盆地和吐哈盆地所产的早白垩世化石多为地方性分子,缺乏热河生物群的典型分子(如三尾类蜉蝣、东方叶肢介和狼鳍鱼等)。因此,研究认为乌尔禾地区乃至准噶尔盆地和吐哈盆地并不属于热河生物群的分布区域。

热河生物群的典型分子广泛分布在与天山最东部毗邻的河西走廊地区,表明同时期的北山隆起所造成的地理隔离可能阻挡了热河生物群向西扩散。

本项研究得到国家自然科学基金委、科技部第二次青藏科考、中科院战略先导专项和香港大学基金资助。南京古生物所地层古生物大数据中心为热河生物群化石提供了数据支持。

论文相关信息:Zheng, D., Chang, S.-C., Ramezani, J., Xu, X., Xu, H., Wang, H., Pei, R., Fang, Y., Wang, J., Wang, B., Zhang, H., 2023. Calibrating the Early Cretaceous Urho Pterosaur Fauna in Junggar Basin and implications for the evolution of the Jehol Biota. GSA Bulletin, https://doi.org/10.1130/B36795.1.

图1 乌尔禾翼龙动物群的同位素年代学结果

图2 乌尔禾翼龙动物群的赋存地层和生物多样性252023-05