科普文章

-

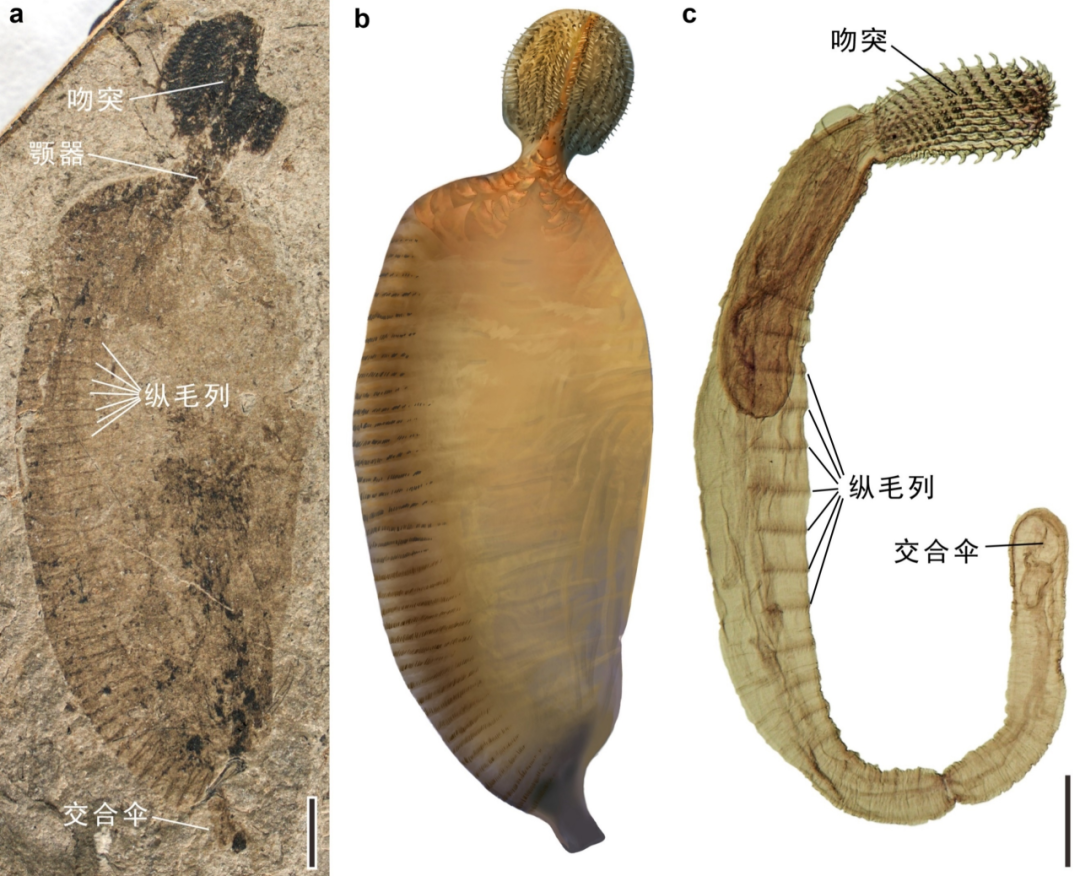

这种化石,中国只发现了四块“一雷惊蛰始。”春雷炸响,万物复苏。蛰伏冬眠的蝎子,悄然出洞,这一幕,或许自四亿年前开始便在陆地上循环上演。蝎子是地球上第一批从海洋走向陆地的节肢动物,但因为化石的稀缺,其演化故事鲜为人知。从海到陆,为啥这种蝎子化石这么少?被称为“海蝎子”的远古生物是板足鲎(hou音同“后”)类(Eurypterida),并不是真正的蝎子,它们在形态上与蝎子十分相似,但亲缘关系较远,与早期蝎子的祖先共同生活在海洋中。目前已知最古老的蝎子化石发现于距今约4.6亿年前的志留纪地层中,这些早期蝎子完全生活于水中,依赖书鳃进行呼吸,与今天的鲎类相似。然而,在加拿大志留纪中期地层中发现的布鲁斯埃拉默蝎(Eramoscorpius brucensis),却为蝎类登陆的关键过渡环节提供了重要线索——它们的步足进化出短跗节,这种结构更适应陆地行走,暗示其可能已具备短暂离水活动的能力,被认为是连接水生蝎类与陆生蝎类的过渡类型。随着蝎类逐渐适应陆地生活,它们的呼吸器官也从书鳃演化为书肺,并发展出气孔和腹板等陆地适应性特征。石炭纪早期的陆生蝎化石记录相对丰富,例如美国宾夕法尼亚州发现的古后棘蝎属(Palaeopisthacanthus)与秀蝎属(Compsoscorpius),均展现出典型的陆生形态结构。然而,进入中生代和新生代后,蝎子的化石记录却变得极为稀少。此时期的陆生蝎化石大多以琥珀包裹的微小个体(仅几毫米至一两厘米)形式保存,而传统岩石地层中几乎难觅其踪,这可能与它们栖息环境(如森林地表)的化石形成条件有关。布鲁斯埃拉默蝎 (左、Waddington et al., 2015)和琥珀中的寇里杀牛蝎(右、Xuan et al., 2025)但是,登陆后的蝎子,踪迹就难以捉摸了。迄今为止,中国仅仅发现了四块陆生蝎化石。为什么蝎化石如此稀少?因为蝎化石有“三难:——“发现难、保存难、鉴定难”。发现难:从生物特性来看,蝎子的生物量不是很多,咱们平常想要看到蝎子也不是什么容易的事情,而且小型陆生蝎子化石很容易被忽视。保存难:从埋藏学条件来看,蝎子栖息的环境多是干燥的地带或是水体的边缘,导致它们的尸体容易被风化或侵蚀,恰恰构成了化石保存的"死亡陷阱"。只能通过火山灰的快速覆盖(如意大利“庞贝古城”)、泥岩的快速掩埋等特殊的地质事件才能保存其精细的结构。鉴定难:从研究手段上来看,由于蝎子形态特征复杂,即便蝎化石保存下来了,化石常因保存不全难以归类,让蝎类常被视为研究的“配角”。中国陆生蝎化石的四块“拼图”以上“三难”造成了蝎化石的稀少,因此,科学家发现的每一块蝎化石都弥足珍贵。现在我们就来看看中国古生物学家们发现并研究的这四块蝎化石,看他们是怎么填补中国蝎化石的空白。体型最大的蝎化石——白垩纪(距今1.25亿年)的“龙城热河蝎”近日,中国科学家发现了龙城热河蝎的化石,这也是迄今体型最大的一块陆生蝎化石。2025年,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生宣强、研究员黄迪颖、蔡晨阳与中国地质大学(武汉)黄元耕副研究员合作报道了一只1.25亿年前的蝎子化石。因其发现于热河生物群,且被保存于龙城,故被命名为“龙城热河蝎”。龙城热河蝎的标本保存了纤细的须肢、修长的足部、五边形的胸板,以及标志性的毒刺尾针。科研人员根据这些特征将它归类于杀牛蝎小目(Buthida),但因其缺少毛序和螯肢细节,暂时无法确定它的具体科属。龙城热河蝎化石(现保存于辽宁省朝阳市化石谷博物馆)它特别之处,是其“超标”的体型——接近10厘米的体长,这远超其他中生代蝎类,甚至接近现代某些热带蝎子的尺寸。因此,科学家推测它可能是白垩纪生态系统的“全能型选手”——既是捕食者,也是猎物。它的菜单可能包括昆虫、蜘蛛,甚至小型脊椎动物的幼体;而它自己也可能成为早期鸟类、哺乳动物或恐龙的盘中餐。龙城热河蝎复原图(图片来源:孙捷绘制)这种“双向捕食”的特性,让它成为生态网络中不可或缺的“中间节点”,科研人员称之为“介数中心性”。这种枢纽地位,说明它或许有助于热河生物群内的整个生态网络的稳定性,如果龙城热河蝎灭绝,可能会引发多米诺骨牌般的连锁反应。热河生物群被誉为“20世纪全球最重要的古生物发现之一”,因发现多种特异埋藏化石而闻名于世,包括带羽毛的恐龙、早期鸟类、多样化的哺乳动物、翼龙、节肢动物、植物化石等。长期以来,热河生物群的节肢动物研究以昆虫和甲壳类为主,蝎子却始终缺席。龙城热河蝎的发现,填补了这一空白,这也是中国中生代的第一块蝎化石。已经适应陆地生活的蝎化石——二叠纪(距今约2.98亿年前)的“始蝎”2020年,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生雷晓洁、助理研究员周卫明、副研究员万明礼等科研人员在内蒙古乌达地区“植物庞贝城”发现了一块二叠纪的蝎化石,并归为始蝎属未定种(Eoscorpius sp.)。始蝎化石:部分前腹部、后腹部及步足(图片来源:雷晓洁提供)该标本保存较为完整,头胸甲前中部有一隆起的水滴形中眼丘,螯肢大,触肢长而相对粗壮,掌宽且短,指长;第二对步足保存有胫节距。后腹部体节的长和宽均依次减少。尾节毒囊呈灯泡状,蛰针粗壮,长且弯曲。身体表面有许多丘状小颗粒装饰,表皮上较为精细的结构等都清晰可见,其形态特征介于板足鲎和现代蝎子之间。因此,科研人员推测,三亿年前,蝎子就有毒。标本保存于凝灰岩层中部表明始蝎生活在早二叠世的沼泽森林,可能是树栖捕食者,以昆虫和小型节肢动物为食,表明在那时此类蝎子可能就已经适应了陆生生活。作为生态系统中的食肉捕食者,该蝎子化石的发现,可证明当时的沼泽森林中已有较为丰富的动物量。是研究蝎子从水生到陆生演化过程的关键环节。它的发现,为揭示蝎子的起源和早期演化历史提供了重要证据。最早的陆生蝎化石:泥盆纪(约4.19亿年前)的“纤跗湖北蝎”1990年,在湖北省武汉市汉阳区(曾经汉阳县),来自古生物学家们发现属于泥盆纪的蝎化石,被命名为“纤跗湖北蝎”(Hubeiscorpio gracilitarsis)。纤跗湖北蝎体型较小,体长仅约2厘米,拥有原始的外骨骼结构,附肢纤细,形态特征已经与现代蝎子非常接近。这是迄今为止中国发现的最早的陆生蝎化石,它的发现将中国蝎化石的记录提前了约2亿年,为研究蝎子的早期演化提供了珍贵的材料,也为节肢动物早期陆地适应提供了重要证据。“纤跗湖北蝎”化石(图片来源:Walossek et al., 1990)最早发现的蝎化石:中新世(约2300万年前)的“山东中华蝎”1983年,在山东山旺化石群,中国古生物学家们发现了一块保存完好的中新世蝎化石,被命名为“山东中华蝎”(Sinoscorpius shandongensis)。这块蝎化石的虫体长大于42毫米,宽10.5毫米,与现代蝎子十分相似,说明那时山东山旺可能是一个温带森林环境。它的发现,填补了中国蝎化石的空白,为了解这一时期蝎子的演化提供了重要线索,也揭示了蝎子形态的长期稳定性。“山东中华蝎”化石(图片来源:Hong, 1983)结语从泥盆纪到二叠纪到白垩纪再到中新世,蝎子见证了沧海变桑田,也目睹了恐龙崛起与灭绝,亲历了五次生物大灭绝。在数亿年的演化历史中,蝎子的外部形态一直处于保守状态,始终以毒针为剑,其类似的身体分节以及毒腺结构使其有着“活化石”的称号。随着科研水平的提高,技术手段的进步,古生物学家正在努力的一步步地让更多“沉睡”于岩层中的蝎化石苏醒,绘制它的生命之树,去探索它们从海洋到陆地的生态转型,去研究地球气候与生物群落的协同演化。参考文献:[1] Hong Y. Discovery of a Miocene scorpion from the diatoms of Shanwang in Shandong Province. Bulletin of the Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources. 1983; 8: 17–21 [In Chinese].[2] Walossek D, Li C, Brauckmann C. A scorpion from the Upper Devonian of Hubei Province, China (Arachnida, Scorpiones). Neues Jahrbuch Fur Geologie Und Palaontologie-Monatshefte. 1990; 3: 169–180.[3] Lei X, Zhou W, Wan M, et al. A new scorpion from a Permian peat swamp in Inner Mongolia, China. Proceedings of the Geologists' Association. 2020; 131: 160–167.[4] Wang, H., Braddy, S., Botting, J, et al. The first documentation of an Ordovician eurypterid (Chelicerata) from China. Journal of Paleontology. 2023; 97(3): 606-611.[5] Xuan, Q., Cai, C., Huang, Y., & Huang, D. First Mesozoic scorpion from China and its ecological implications. Science bulletin. 2025.来源:科学大院作者:盛捷 黄迪颖 宣强2025-06-25

-

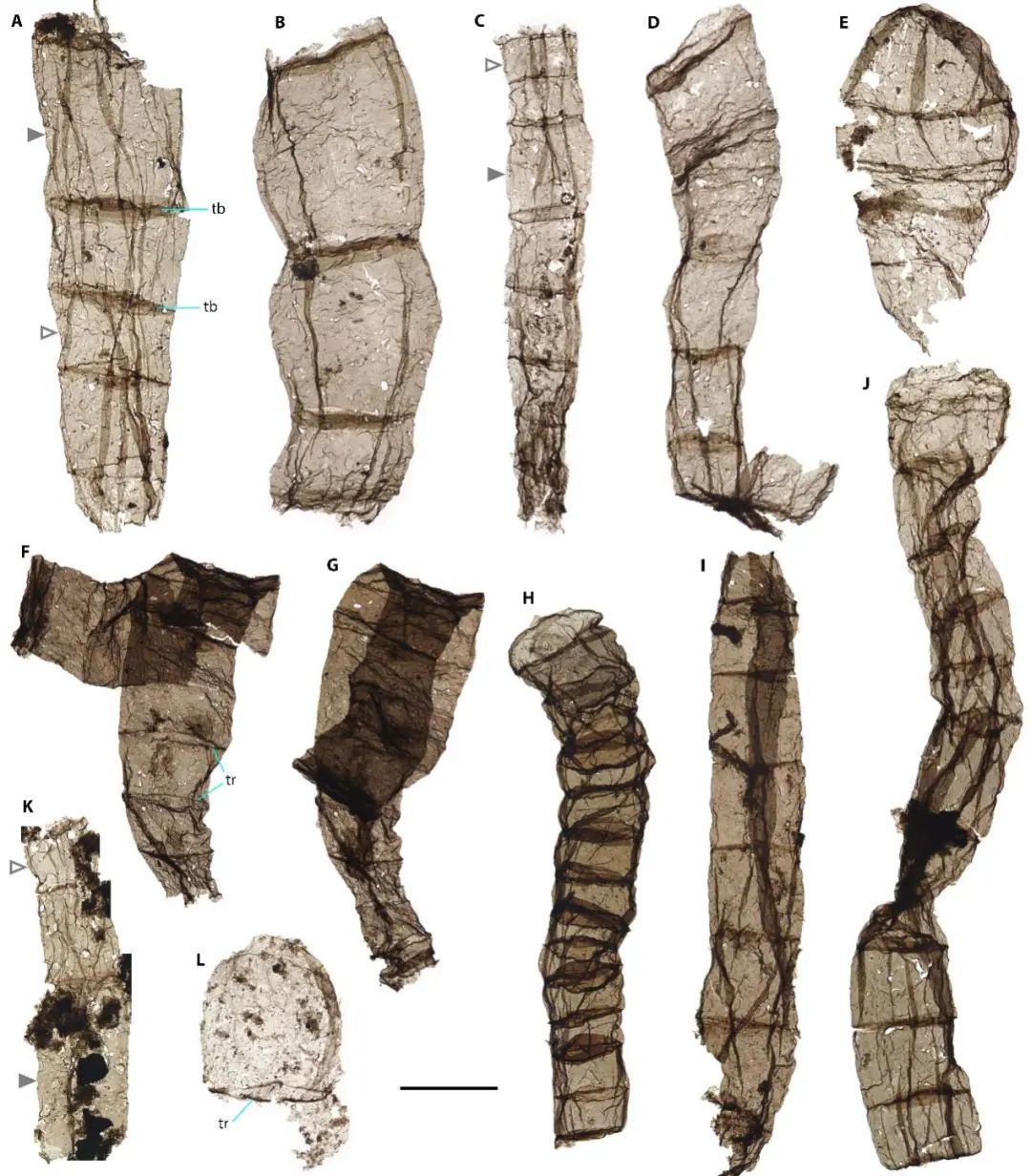

采到一块神秘的化石,7年后才知道是什么2018年,中国科学院南京地质古生物研究所的科学家在中国内蒙古与辽宁交界的山区找到了一块化石标本,却完全不知道这是什么,甚至连这块标本属于什么门类都无法确定。研究任务繁重的科学家没有时间对这块标本进行细究,这块标本一直静静躺在南京地质古生物研究所的标本库里。近期,这块化石的神秘面纱终于揭开,它是来自侏罗纪的一种寄生虫——棘头虫。为什么它的身份如此难以确定?与恐龙同一时代的它,又有怎样的故事?图1 道虎沟中的神秘标本寄生虫演化史里,中生代最神秘寄生虫是一类常见且危害性极大的生物,它们以宿主为生,通过吸取营养或控制宿主行为等方式生存和繁衍。我们身边常见的寄生虫包括蛔虫、钩虫、跳蚤、虱子以及疟原虫等,它们可寄生于人体或动物体内外,引发多种疾病,严重危害人类和动物健康。然而,寄生虫的种类极为多样,分布广泛,生活史复杂,涉及原生动物、扁形动物、线形动物、节肢动物等多个门类。从寄生方式来看,它们可以寄生在宿主体表、体腔甚至细胞内部,展现出惊人的适应能力和进化策略。在众多寄生虫中,寄生蠕虫(helminths)是一类重要而特殊的群体。它们主要包括扁形动物门的吸虫和绦虫、线形动物门的蛔虫和钩虫,以及棘头动物门的棘头虫等。这些蠕虫多数寄生于宿主的消化道、血管或组织中,部分种类甚至能引起致命性疾病,如血吸虫病和旋毛虫病等。寄生蠕虫在人类医学和兽医学中意义重大,但我们对它们的多样性、系统发育以及与宿主之间复杂的相互关系仍知之甚少。尤其是在古生态和演化历史方面的研究相对薄弱,许多关键问题仍有待深入探索。追溯这些问题的历史线索,中生代寄生蠕虫无疑是一个重要的拼图——它们身处动物演化剧烈变革的关键时期,理应在揭示寄生演化过程与生态适应机制中扮演重要角色。然而,我们对中生代寄生蠕虫的了解极为有限,主要有以下几个原因:首先,尽管这类化石在数量上并不稀少,但由于其地质年代相较于寒武纪、奥陶纪等更古老的时期“太年轻”,常被认为难以揭示动物门类起源等深层次的演化奥秘,因此长期被学界忽视,几乎成了化石圈里的“边缘人”。其次,这些蠕虫化石往往体型微小,像芝麻粒一样难以观察,且保存状况不佳。再者,它们形态单调、特征模糊,常常“长得一个样”,仿佛“复制粘贴”出来的,使得分类鉴定变成一场靠运气和经验的“拆盲盒”,难度极高。正因如此,中生代寄生蠕虫化石在古生物学研究中长期处于边缘地位,成为真正的“冷门中的冷门”。直到今天,相关研究仍然屈指可数,只能用“零星”来形容。先前,来自中国科学院南京地质古生物研究所的科学家们在一亿年前的白垩纪缅甸克钦琥珀中发现了线虫[1]和绦虫[2]的化石。由此,给我们打开了一扇观察白垩纪寄生虫的窗口。近期,同一个研究团队又在更古老的侏罗纪发现了另一类寄生虫——棘头虫的化石,首次通过化石证据揭示了棘头动物门的起源,相关成果已于近期发表[3]。棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类动物,是一类重要的医学寄生虫。其最典型的特征是其蠕虫状的外形和可外翻的吻突,吻突上有成排的倒钩,用于附着在宿主的消化道内,因此得名“棘头”虫。《科学》曾在1969年报道了棘头虫感染史前人类的案例。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。但是,由于棘头虫的身体构型高度特化,没有口、肛门和消化道,其系统分类位置一直存在很大争议。作为一种体内寄生虫,棘头虫化石很难保存,此前唯一的化石记录是来自晚白垩世鳄形动物粪便中的4枚疑似棘头虫卵。因此,在三十几个动物门类中,棘头虫是极少数人们对其起源知之甚少的动物门类。图3 棘头虫(图片来源:wikipedia)“美丽”的误会对棘头动物门的起源的研究,最初来自一个“美丽”的误会。在研究琥珀中的绦虫时,在很长的时间里科学家们曾将其误认为是棘头虫,它们的表面都具有规则排列的倒钩,且由前至后钩逐渐变小,二者乍看一下确实非常相似。后来,还是借助先进的显微CT扫描辨认出了内部结构,才发现这枚琥珀里的化石实际上是一种绦虫。图4 琥珀中的绦虫化石(a, b)、现代绦虫(c)和棘头虫(d)。(图片来源:a–c:参考文献2;d:参考文献4)然而,正是这一误会,让参与本项研究的科学家回想起了曾在2018年收集的那块神秘的标本。这枚标本收集于侏罗纪中晚期的道虎沟生物群,这个距今约1.6亿年的化石库位于中国内蒙古与辽宁交界的山区。道虎沟生物群物种丰富,而且保存精美,是研究中生代生态系统、动物演化乃至古气候环境的重要窗口。20年多来,道虎沟生物群已经被深入研究,报道了大量昆虫、蜘蛛等无脊椎动物,以及蝾螈、翼龙、恐龙和哺乳动物等脊椎动物。但当科学家在2018年看到这块标本时,却完全不知道这是什么,甚至连这块标本属于什么门类都无法确定。科学家们猜测,这是一类奇怪的蠕虫,虽然后来在当地老乡处多次见到此类标本,但没有时间对这块标本进行细究。直到科学家们错把琥珀中的绦虫误认为是棘头虫时,才回想起来多年前在道虎沟生物群中曾经见过类似的标本。由此,这块标本才得以重见天日。古怪的化石这枚化石的身体整体呈纺锤形,分成明显的三部分,即吻突、颈和躯干,看上去就像一个“狼牙棒”或者“马桶刷”。吻突具有硬化的、略向下弯曲的刺,身体上有约32对纵毛列,身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。这些都是常见现生棘头虫的常见特征。乍看之下,它无疑是一只标准的棘头虫。但是,如果仔细观察,却会让人感到十分困惑,因为标本躯干最前方分布有大量齿状结构,即颚器。这些“牙齿”整体向前聚集,且前端较小,向后逐渐变大,齿的数量也随之增多。所有颚器的齿均朝向身体前方,且所有的颚都不超过身体边界。在所有现代棘头虫中,从未发现类似结构。图5 本次发现的神秘蠕虫(侏罗虫)(a, b)与现代棘头虫(c)的比较(图片来源:参考文献3,复原图由杨定华绘制)因此,科学家们曾一度怀疑这枚化石是否真的是棘头虫。然而,进一步的调查显示,这种复杂的颚器在棘头虫可能的祖先——轮虫中却是广泛存在的。轮虫是一类微小的浮游生物,头部具有1–2圈能旋转的纤毛构成的“轮盘”,形如车轮,故叫轮虫。这个发现使科学家们重新思考了棘头虫的起源与演化,也为解释这枚化石的特殊结构提供了一个合理的假设。图6 本次发现的神秘蠕虫(侏罗虫)的颚器(图片来源:参考文献3)揭开真面目为确定这块化石的演化位置,研究团队构建了一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并展开了系统发育分析。结果表明,这枚化石的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。因此,科学家们将其命名为“道虎沟侏罗棘头虫”,简称“侏罗虫”。图7 侏罗虫的系统发育位置(图片来源:参考文献3)虽然近年的分子系统发育分析表明,棘头虫最有可能是轮虫的一个特化的类群,但它在轮虫类内部的演化发育关系争议极大,学界基于不同形态学证据和分子生物学证据,提出了相互矛盾的数种假说。而此次的系统发育学分析表明,侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群,从而在形态学矩阵分析中获得了与分子生物学分析相近的结果,成功弥合了形态学研究与系统发育基因组学研究之间的分歧。该研究为探索棘头动物门的起源和早期演化提供了重要线索——侏罗虫展示了棘头动物先前未知的形态多样性和生态特性。具钩的吻突和较大的体形表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出和蛔虫、绦虫一样寄生在另一种生物体内的内寄生习性,表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪与其他轮虫分化。此外,虽然分子生物学能够解决一些传统形态学研究难以解决的系统发育关系,但该研究表明,过渡类型的化石在探究动物身体构型革命性演化中仍然扮演了非常重要的作用。本研究也表明,中生代蠕虫化石并不是“研究荒漠”,它们为我们了解蠕虫类形态和生态的演化提供了不可或缺的证据。结语寄生蠕虫听起来也许让人头皮发麻,但它们其实是自然界中最成功、最神秘的一类生物之一。它们种类繁多,无处不在,对人类健康和农业生产都有着不容忽视的影响。不过,令人惊讶的是,关于它们的“远古往事”我们知之甚少——化石记录几乎是一片空白。未来的研究若能深入挖掘这些“远古寄生鬼影”的蛛丝马迹,不仅有助于揭示它们的起源和灭绝历程,还能让我们一窥数百万年前寄生虫与宿主之间斗智斗勇的演化博弈。就像为一本缺页太多的侦探小说补全线索,未来更多的工作或许将彻底改写我们对寄生生物历史的认知。来源:科学大院作者:罗慈航 王博通讯员:盛捷2025-06-25

-

【中国科协之声】从侏罗纪到现代,1亿多年银杏演化史空白被填平2003年的6月19日,《自然》杂志刊登了中国科学家周志炎和郑少林的研究成果“银杏演化史中缺失的一环”。他们发现并研究了早白垩世地层中若干具有生殖器官的银杏化石,填补了银杏种子器官从侏罗纪类型演化到现代类型这一银杏演化史上长达1亿多年的空白。在国际古生物学界,周志炎的名字始终与银杏紧密相连。这位深耕古植物学领域数十载的科学家,以敏锐的洞察力与执着的探索精神,在银杏亿万年的演化长河中,打捞起无数珍贵的 “生命密码”,重塑了人类对这一古老植物的认知版图。义马银杏:叩开远古生命之门的钥匙银杏是现存种子植物中最古老的孑遗植物之一,被称为植物“活化石”,现在仅在我国有自然生长的植株。它的存在,恰似一部镌刻在远古时光里的生命史诗。20世纪80年代,义马煤田的一次偶然发现,让这部史诗翻开了全新的篇章。彼时,地质勘探工程师章伯乐及其家人发现了许多保存完好的植物化石,其中不仅有与现生银杏相似的枝、叶,更包含极为罕见的种子器官标本。这让中国科学院南京地质古生物研究所研究员周志炎兴奋不已。周志炎,古植物学家,中国科学院院士,长期从事古植物学和相关地层学研究,以中生代裸子植物和蕨类化石的研究见长。随即周志炎对这些来自义马煤田侏罗纪的银杏化石展开研究,经过反复比对、审慎研判,他得出了令世界瞩目的结论:这些化石是世界上最古老,也是最可信的、能够归于银杏属的化石,其年代可追溯至中侏罗世,距今约1.7亿年,其被命名为“义马银杏”。1989年,周志炎在德国古生物图志上发表了关于中国中侏罗世银杏的论文,首次根据胚珠器官研究证实了银杏属植物最早的生存年代,并证实了地质历史时期银杏的营养和生殖器官均具有以退缩为主的演化过程。周志炎擅长将现代科学的手段引入古生物学研究,在我国古植物学界率先提倡和应用支序学说、异时发育和整体植物重建等研究方法,率先采用电子显微技术和超薄切片等研究手段,并将这些方法和手段应用到侏罗纪银杏研究中,取得一系列突破。填补缺失的环节:解锁银杏“迟滞”之谜尽管义马银杏的发现意义重大,但在银杏的演化历程中,仍存在一段长达一亿多年的空白亟待填补:从侏罗纪类型到现代类型的这一演化环节。2003年,沈阳地质矿产研究所研究员郑少林等在我国辽宁省西部义县发现了一些具有生殖器官的银杏化石。郑少林带着这些化石找到了周志炎,两位科学家携手合作,对这些化石展开深入研究。他们惊喜地发现,这种来自距今约1.2亿年前的早白垩世的银杏,其形态介于已知最古老的义马银杏和现生的银杏之间,正是中侏罗世的银杏和现生的银杏之间的“过渡类型”。该研究发表在英国《自然》杂志,填补了目前已知1.7亿年前最古老银杏向现生银杏演化进程中的“缺失环节”,显示出银杏演化中长达一亿多年的“迟滞”势态。义马银杏(中国义马距今约1.7亿年)来源 | 中国古生物化石保护基金会官网2012年4月出版的《国际植物学期刊》刊登了周志炎等人对北美第三纪银杏胚珠器官及其伴生叶片的研究,为新生代银杏演化提供了确凿的证据,进一步证实了退缩的假说。克伦银杏(美国北达科他州第三纪)“这些珍贵标本的详细深入研究,为揭开银杏和它的家族在地质历史时期的多样性变化、系统发育关系和演化历史提供了难得的实物资料,也为建立和逐步完善银杏目的自然分类系统打下了基础,使得银杏目植物的研究摆脱‘人为分类’的框架成为可能。”周志炎说。笔耕不辍:为银杏研究立传进入耄耋之年的周志炎始终未曾放下手中的研究,以笔为刃继续在古植物学领域深耕不辍。他与南京地质古生物研究所杨小菊研究员和吴向午研究员基于多年的研究成果,对中国的银杏目化石进行了全面而系统的总结,编写了《中国银杏植物》一书。书中详尽收录了我国产出和报道的32属228种银杏类植物,并对其进行了详细的评述。回望银杏的演化历程,周志炎感慨万千:“亿万年前曾遍布地球各大洲的银杏植物历经沧桑变迁,一度与其同时生存的恐龙等就没有逃过白垩纪末生物大灭绝的劫难;第四纪的冰川荡涤欧美大陆,银杏仍在其远祖的发祥地——中国找到了‘避难所’。广岛核爆炸也没能摧毁它的生命。它的美观、实用、惊人的生存能力,丰富和深厚的人文、历史底蕴以及传奇的演化史为各国人民传颂。郭沫若把它称为‘东方圣者’。现今银杏树被重新广泛栽培于世界各地,相随带去的将还有坚韧、朴实、和谐的东方精神。”在周志炎看来,银杏的魅力远不止于其古老的身世。“最近几十年来,人们对银杏的重要药用价值有了新的认识,对银杏的研究和保护更是出现了一个新的高潮。分子生物学的应用,更为认识和保护银杏的多样性开创了新的前景。” 这位与银杏相伴一生的科学家,用自己的行动诠释着对科研的坚守与热爱,也为后来者照亮了探索生命演化奥秘的道路。审核单位:中国科学院南京地质古生物研究所参考文献:[1]周志炎:东方圣者——银杏的前世今生[OL].化石网,2019-03-27.[2]揭开银杏家世之谜[N].中国科学报,2017-10-27.<!--!doctype-->2025-06-24

-

科学家在实验室复刻了一个“古代热泉”,发现了生命起源的新线索自古至今,关于“生命从何而来”的问题,一直吸引着无数科学家和哲学家。目前,主要存在两种假说,一种是深海热液生命起源假说,认为深海热液喷口是生命起源的最可能场所,因为这些环境中富含铁硫化物等矿物,可能是早期生命起源化学反应的催化剂;另一种则是陆地热泉生命起源假说,认为生命可能诞生于地表热泉区域的开放环境。这里同样富含铁硫化物,具备生命起源的环境条件。长久以来,两种假说难分伯仲。我是南景博,来自中国科学院南京地质古生物研究所,主要研究方向是地球生命起源,也就是为陆地热泉生命起源假说提供研究证据的。今天,我想给大家讲述一个我和我团队的最新发现,为“陆地派”再上一分。早期地球陆地热泉概念图。图片来源:Alex Bosoy一次偶然的邂逅,让我迸发了研究的灵感火花我的研究兴趣萌芽于 2018 年在荷兰乌得勒支大学的交流访问期间,那时参与了铁硫化物催化反应的研究。这种矿物不仅与现代酶有着“远亲”关系,还可能是无机物到有机小分子合成的“催化剂”。这让我意识到,铁硫化物在生命起源中扮演的角色可能比我们想象的更加重要。2021 年,在一次学术会议上,我遇到了新南威尔士大学的 Quoc Phuong Tran。我们天南地北地畅想着早期地球上海洋和陆地环境下的生命起源过程,突然灵机一动:大家都盯着液态水中的有机合成反应,那陆地热泉蒸汽会不会也是一个不容忽视的环境?我随即决定邀请我本科和研究生期间的老友——在日本国立材料科学研究所工作的罗舜钦博士加入我们的研究。事实证明,他在光热催化研究领域的专长为后续模拟实验的成功开展起到了决定性作用。开始实验!在实验室复刻一个古代热泉并不容易我们的实验设定看似简单,却充满了挑战——我们试图复现地球早期陆地热泉的环境,探讨铁硫化物如何催化有机分子的生成。为了模拟那个远古时代的条件,我们做了大量细致的准备:1、合成纯净铁硫化物首先,我们需要高纯度的铁硫化物,而这并非易事。商用的铁硫化物样品常常含有污染物,这使得实验结果变得扑朔迷离。为了保证实验的纯度,我们还参与了铁硫化物的合成工作,并且掺入了锰等金属元素,探索其对催化效果的影响。扫描透射电子显微镜显示铁硫化物(四方硫铁矿)催化剂特征:图 a 是铁硫化物的结构实拍图。用超高倍电子显微镜拍摄的纳米颗粒照片,能看到这些小薄片形状不规则,显示出它们已经形成了晶体结构;图 b 是对图 a 中框选区域进一步放大的原子排列图,能看到原子排列形成的细密条纹,类似百叶窗的纹理一样;图 c 是铁硫化物的晶体“身份证”。通过电子束照射产生的环形指纹图案;图 d-g 是用 X 射线扫描显示的不同元素的分布图,红色区域表示铁元素富集区域,黄色区域表示硫元素富集区域,蓝色区域则表示作为添加剂的锰元素的分布。图片来源:研究论文2、模拟早期地球环境我们设计了一个定制的实验反应器,用来模拟早期地球热泉的高温、无氧、富氢环境。这一反应器能够精准控制温度(80-120°C),并允许我们向系统中引入二氧化碳和氢气,观察它们在铁硫化物催化作用下的化学转化过程。3、引入水蒸汽与紫外光照射为了让实验尽可能贴近真实的古代热泉环境,我们还加入了水蒸汽,模拟热泉蒸发-冷凝的循环过程,并采用特定波长的紫外光照射,模拟早期地球阳光的辐射条件。这些因素可能在远古地球的化学反应中发挥关键作用,进一步促进有机分子的形成。日本国立材料科学研究所罗舜钦博士(右二)与叶金花教授(左二)等人在实验室交流。图片来源:研究团队供图突破性的发现:化学魔法的背后这项研究不仅是科学探索,更是跨学科合作的结晶。比如,为了消除铁硫化物中有机污染物的干扰,我们团队花了数周时间反复合成材料。一次又一次调整实验条件的过程,虽然辛苦,但也充满了团队协作的乐趣。经过数月的实验,我们终于迎来了激动人心的时刻:铁硫化物不仅成功催化了二氧化碳的还原反应,还生成了甲醇等有机分子!甲醇等有机分子的生成,标志更复杂有机分子形成的第一步,早期地球可能已经具备了生命起源所需的基本化学反应条件。更令我们兴奋的是,掺锰的铁硫化物催化效果更加明显,紫外光和水蒸气的加入也大大提高了反应活性。这一发现从侧面支持了我们的猜想——陆地热泉的蒸汽环境或许正是早期生命起源物质来源的“化学熔炉”。这一发现不仅为地球生命起源提供了新的线索,也为寻找地外生命带来了希望:或许在遥远的某颗行星上,同样的化学反应正在上演……未来我们将继续探索生命起源的更多可能每一次实验的突破,都让我们更加坚信,科学的道路是一条不断扩展边界的旅程。接下来,我们将继续探索更多矿物在生命起源中的角色,并将这些研究应用于天体生物学。或许有一天,我们会在火星上发现类似的化学过程,那将是人类理解宇宙生命起源的重要一步。注:该研究成果发表在《自然・通讯》(Nature Communications),得到了国家自然科学基金、现代古生物学和地层学国家重点实验室开放基金、核资源与环境国家重点实验室基金、澳大利亚研究理事会探索项目以及未来学者奖、日本文部科学省(MEXT)材料纳米架构世界顶级研究中心及北海道大学光激子工程项目的支持。参考文献[1]Nan, J., Luo, S., Tran, Q.P. et al. Iron sulfide-catalyzed gaseous CO2 reduction and prebiotic carbon fixation in terrestrial hot springs. Nat Commun 15,10280 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54062-y出品丨科普中国作者丨南景博 中国科学院南京地质古生物研究所2025-05-14

-

古生物学家化身“煤矿工人”,我们发现一座神秘的“植物庞贝城”!编者按:为揭开科技工作的神秘面纱,科普中国前沿科技项目推出“我和我的研究”系列文章,邀请科学家亲自执笔,分享科研历程,打造科学世界。让我们跟随站在科技最前沿的探索者们,开启一段段充满热情、挑战与惊喜的旅程。2024年9月,在韩国釜山召开的第37届国际地质大会上,位于我国内蒙古乌海市的“植物庞贝城——乌达二叠纪植被化石产地”成功入选第二批世界地质遗产地名录。在这一荣誉背后,是我们团队——中国科学院南京地质古生物研究所王军研究员团队20多年来的默默付出。我们坚持用科学手段翻阅这本被印刻在岩层中的化石史书,小心翼翼地揭开了这座远古森林的神秘面纱。与“植物庞贝城”的初次相逢1997年,王军来到中国科学院南京地质古生物研究所,师从李星学院士开展博士后工作,研究目标为瓢叶目植物。不久后,南京地质古生物研究所研究员吴秀元赠送给王军一小块来自贺兰山脉的瓢叶类植物矿化标本。不曾想,正是这枚化石的到来,让王军与“植物庞贝城”的缘分就此展开。为了找到这块球果化石的原产地,王军曾多次前往贺兰山脉地区开展野外考察工作,这一找就是六年。漫长的寻找旅程中,虽然始终都没能找到那块化石的原产地,但他却在乌达煤田发现了一层灰白色的厚度较为均匀的植物化石层。在挖掘的过程中,王军蓦地看到了一棵棵树桩直直地“站立”在地层中,他意识到,这可能是一片原位埋藏的史前森林!随后,王军立即采集岩石样品带回南京地质古生物研究所进行切片观察,确定了该化石层岩性为火山凝灰岩,也就是说——由于一场规模较大的火山活动,这座史前森林被火山灰完完整整地原地掩埋,保存到了今天。高精度的锆石定年研究表明,火山喷发的时间距今约2.98亿年,其持续时间可能长达数月,累积的火山灰厚度达1.5米,最终经过压实形成了现在看到的约66公分厚的火山凝灰岩层。细腻的火山灰完美地保存了植物的形态,叶脉清晰可见,栩栩如生。公元79年,维苏威火山喷发导致位于意大利古罗马的庞贝古城被火山灰完全覆盖,城中的居民来不及逃亡被掩埋其中。这片化石森林的成因与庞贝古城十分相似,因此,王军将其命名为“植物庞贝城”。探索“植物庞贝城”,一波三折众所周知,煤是由植物经长时间的地质作用形成的,所以植物化石大多出现在煤层附近。“植物庞贝城”也不例外,它广泛分布于乌海市乌达煤田的6号煤层和7号煤层之间。因此,一旦开展化石研究,化石层位下面的十几层煤将暂时无法开采,会严重影响煤矿的挖掘进度。当时,正值煤价高峰期,数以万计的挖掘机夜以继日地工作,矿区对我们团队是极度排斥的,一度将我们视为盗采人员进行驱赶。经过协商,矿区同意让挖掘机把保存了化石的岩层挖到一边堆起来,王军带领团队成员再加上十几个民工在这些石头堆上一敲就是几个月,每天工作的时候,整个脸都会被煤灰盖住,像是伪装成煤矿工人的古生物学家。敲出来的化石会被我们全部带回南京地质古生物研究所进行异地保护。但是,这种方法最大的弊端就是,化石在挖掘和运输途中容易损坏,本来好好的一棵完整的树被挖得七零八碎,最终带回来的也很难拼回去。后来,经过多方协调,我们争取到了能在原地开展“样方法”研究的机会。这种方法就是在化石层出露的平面上用滑石粉画出1×1m的格子,利用电镐等工具在原地逐步开采,并对每一个样方格中产出的化石进行现场记录,这种方法让我们不仅得到了珍贵的植物化石,同时还获得了详细的群落生态数据。经过多年的化石采集工作,我们团队积累了相当数量的材料,研究方向也开始变得多元化。目前,我们团队的主要研究方向包括:对古植物进行整体重建(目前已累计发现五十多个种,其中有九个已完成整体重建);用样方法统计不同区域内的物种丰富度及多样性差异,探讨其成因;讨论古植物群落与古环境古气候之间的关系等等。“植物庞贝城”的研究价值重大多年来,我们团队致力于“植物庞贝城”各个方面的研究,其不管是对古生物学界还是对人类社会发展都有着重大意义。对于古生物界而言,“植物庞贝城”极大推动了二叠纪古植物学的研究进程。在传统的古植物学研究中,如果想要重建一个植物,需要找到多个连生证据来进行推导,例如,只有证明器官A与器官B相连,器官B又与器官C相连,才可以推导出器官A和器官C来自于同一种植物。当我们发现并探索了“植物庞贝城”,我们就拥有了更多直接保存下来的相对完整的植物体,不仅能够提高植物整体重建的效率,而且更能保证其准确性。在全世界范围内,仅有德国、捷克、西班牙和美国有4个相似的化石产地,但均只能开展小规模发掘,研究程度较低。而当前“植物庞贝城”的研究则获得了五项“世界之最”——分别是最大面积的远古森林复原、最丰富的成煤植物群化石标本收藏、最古老的苏铁植物、最丰富的瓢叶目植物群落和最多的化石植物整体重建,这也正是“植物庞贝城”能够成功入选第二批世界地质遗产地名录的重要原因。古生物学的研究往往采取将今论古,以古论今的方法。人类社会现在正面临着全球气候变暖、两极冰盖融化、海平面上升的问题,这与2.98亿年前的“植物庞贝城”所处的古环境是极其相似的,并且是地史时期唯一可以与现在对比的一段时期。古植物学的研究可以窥探当时的气候变化对古植物群落面貌造成了什么样的影响,从而预测未来气候变化对现生植被生长的影响(尤其是对农作物的影响),防患于未然。“植物庞贝城”将为乌海经济带来二次生命乌海又称“乌金之海”,是一座因煤而生的城市,随着时间一点点流逝,煤总有一天会被挖完,到那时又该怎么办呢?“植物庞贝城”入选了第二批世界地质遗产地名录,其意义之重大可见一斑,如果以“植物庞贝城“为主题建造一个世界级地质公园,便能够带动乌海市的旅游业发展,促进当地经济转型,不再以采煤作为单一经济来源。其次,“植物庞贝城”产出的化石保存完整且精美,较大的化石加工后可以作摆件,较小的化石加工后可以作饰品,这些化石可以加快当地企业转型,增加就业岗位,如:化石修复师、饰品设计师等职位,在一定程度上能够缓解当地就业压力。总而言之,“植物庞贝城”的研究对人类社会而言,不论是可持续发展方面,还是经济发展方面都有着重大意义,因此“植物庞贝城”的深入研究和保护仍然势在必行!“植物庞贝城”入选第二批世界地质遗产地名录直立的封印木树桩王军研究员在野外指导学生“植物庞贝城”代表植物类群王军研究员野外工作照2021年野外现场2025-03-06

-

入选Science年度十大突破!中国科学家在长城脚下发现古老秘密北京时间12月13日,美国《科学》杂志网站公布了2024年度十大科学突破评选结果,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎团队发现的迄今最古老多细胞真核生物化石成果入选。真核生物的多细胞化是生命向复杂化和大型化演化的必备条件,被认为是生命演化史上的重大关键事件之一,这一发现将多细胞真核生物出现的时间进一步提前了约7000万年。很多人都了解地球上漫长的生命演化史:在38亿年的时光中,生物从原核生物到真核生物,从单细胞真核生物到多细胞真核生物,逐步从简单生命演化成复杂生命。在现在的地球上,包括人类在内的动物、陆生植物、真菌和宏体藻类等,都是复杂生命,也都是多细胞真核生物。生命系统发生树(图片来源:维基百科)那么,多细胞真核生物是何时在地球上出现的呢?这可是生命演化史上的重大关键事件之一。之前的研究证明,这个时间是距今15.6亿年前。会不会更早呢?2024年1月25日,中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员领导的“地球-生命系统早期演化”团队回答了这个问题。团队成员中国科学院南京地质古生物研究所博士苗兰云在华北燕山地区16.3亿年前地层中发现多细胞真核生物化石,这些保存精美细胞结构的微体化石被认为是迄今全球发现最早的多细胞真核生物化石记录。该科研成果最初发表在《科学进展》(Science Advances)杂志上(点击文末“阅读原文”直达论文)。研究团队合影(图片来源:作者提供)“我找到的化石,是不是最早的多细胞真核生物?”这道证明题是怎么做的呢?长城脚下,藏着生命演化早期的秘密科研人员在燕山野外(图片来源:作者提供)燕山山脉是中国北方重要山脉之一,位于内蒙古坝上高原以南,河北平原以北,白河谷地以东,山海关以西,逶迤着中华民族的精神象征——长城。研究团队为什么要把目光锁定在这里?大家不了解的是,对于地质古生物学来说,燕山山脉有着更加非凡的意义。燕山地区长城系地貌(图片来源:作者提供)长城脚下,是一套被称为“长城系”和“蓟县系”的岩石,为距今18亿年到13亿年前的前寒武纪沉积地层,近万米厚,是全球开展地球早期地质历史和生命演化的最好、最经典的地区之一,以天津蓟县(现称蓟州)地区为代表。1984年我国在天津蓟县成立第一个国家级自然保护区,2001年天津蓟县国家地质公园成立,这里记录着燕山的自然风光、文化古迹和独特的地质记录。蓟州区中上元古界地层剖面,记录着这里的地质演化史(图片来源:作者提供)20世纪30年代初,中国科学院院士高振西等人在长城脚下的天津蓟县建立我国北方“震旦系”标准剖面。近百年来,经过几代地质学家的研究,其时代厘定越来越精准。1997年,中国地质调查局天津地质调查中心朱士兴和黄学光在河北迁西和宽城地区进行野外地质调查工作过程中,在15.6亿年前的“蓟县系”高于庄组中发现了大型碳质膜化石,这是生物体被埋藏后在化石化的过程中被压扁保存为一层深色的碳质物质。高于庄组宏体碳质膜化石(图片来源:作者提供)2016年,朱茂炎团队与朱士兴等国内外学者一起,对这批标本开展了系统的研究,认为它们属于多细胞真核生物化石,距今15.6亿年。而且,这批多细胞真核化石已经“长得很大”,宽达8厘米,不完整的化石长度达30厘米。出现这么大的宏体化石,说明在这之前还会有相对简单的微体化石(就是肉眼看不见的那种)阶段。这一结果突破了学界以往的认知,不仅将地球上大型多细胞真核生物的出现时间从以前认为的6亿年前提前了将近10亿年,并由此推断真核生物发生多细胞化的时间应该更早。为了验证前人的这一推断,苗兰云自博士研究生阶段开始,就将在燕山地区早于16亿年的古元古代晚期“长城系”地层中寻找多细胞真核化石记录作为主要研究课题。八年积淀,每一次的实验都是“拆盲盒”由于长城系地层中的化石多为肉眼看不见的微体化石,必须要借助显微镜才能看清楚细节,而且这些化石被深深包埋在页岩里,所以科研人员要将采集的样本带回实验室,通过严格的微体化石酸提取实验,找到微体化石才能进行分析。8年来,苗兰云一直往返于南京与河北:在燕山脚下采集样品,再返回南京的实验室。采集岩石样品(图片来源:作者提供)之所以说是“拆盲盒”,是因为并不是所有页岩中都保存有微体化石,每次做微体化石酸提取实验的结果是无法预料的。“拆盲盒”的过程是:(1)首先用氢氟酸把页岩中的矿物都溶解掉,有机质(主要由碳和氢组成的有机物)不受氢氟酸影响因而能保留下来;(2)前一步过程中会产生CaF2,是絮状物质,使溶液看起来像牛奶一样浑浊。为去除CaF2,要在去除残余氢氟酸后,添加盐酸,然后通过水浴加热的方式去除絮状CaF2;(3)剩下溶液里主要是水、有机质、盐酸等物质,再利用多换水的方式将溶液洗成中性,最后剩下就主要是水和有机质了。化石就是以有机质形成保存的,所以寻找微体化石,要在有机质中寻找。微体化石提取实验(图片来源:作者提供)化石显微形貌分析(图片来源:作者 提供)古生物版的“盲盒”大概是这样的:经过酸提取处理的样品(图片来源:诸鹏飞供图)教你辨认多细胞真核生物化石终于,苗兰云从采集的几百件样品中发现了278枚保存精美细胞结构的微体多细胞真核化石标本,这些标本均来自在河北省宽城县翁家庄剖面串岭沟组中上部地层。你也许会好奇,上面的样品看起来都差不多,怎么分辨出哪些是多细胞真核生物呢?下面我们结合图片来分析一下多细胞真核生物化石的特点。图1. 串岭沟组中发现的壮丽青山藻. 化石保存为有机质壁构成的多细胞丝状体,显示细胞大小的变化引起的丝状体形态变化. 丝状体直径向一端收缩(A-D, F-I, K),丝状体直径不变(J),保存有完整端部的丝状体(E, L). 比例尺对于F-H和K代表100微米,其余的代表50微米(Miao et al., 2024b)图2. 含有孢子结构的壮丽青山藻. 比例尺对于A, C, D和F代表50微米(Miao et al., 2024b)第一个特点:细胞大。在显微镜下可以看出,这些化石是由巨型细胞组成的。它们是由单列细胞组成的无分枝的丝状体(图1和2),丝状体直径20-190微米不等,最长可达860微米,无外鞘。(注:原核生物细胞一般小于2微米;真核生物细胞一般2-100微米)第二个特点:形态显示一定的复杂性。这些化石有些丝状体直径保持不变,细胞呈短柱状至长柱状;有些丝状体整体向一端均匀收缩,细胞呈柱状、桶状或杯状;而有的丝状体仅一端变细(图1)。通过测量显示不同类型的多细胞丝状体在形态上呈现连续过渡变化的特征,研究人员发现这些多细胞丝状体化石属于同一个物种。这些化石的复杂性还体现在,一些化石中被发现有类似于现生繁殖细胞——孢子一样的圆形结构,这说明该化石实际上是一种通过孢子繁殖的生物。苗兰云通过文献调研发现,丝状体化石的形态和大小与1989年前人在天津蓟县地区串岭沟组发现的“壮丽青山藻”(Qingshania magnifica Yan, 1989)相似,所以这些拥有巨型细胞且细胞形态复杂的化石应该就是“壮丽青山藻”。拥有巨型细胞、形态复杂就一定是多细胞真核生物了吗?还需要做几道“筛选题”。符合这些条件,“壮丽青山藻”身份确定要确定这个化石的身份,还得把它跟现生的生物、同时期的生物做对比。1.与现生的生物对比在现生生物中,由单列细胞组成的丝状体生物种类非常繁多,在原核(细菌和古菌)和真核生物中都广泛存在。科研人员根据此次发现的化石拥有着巨型细胞且丝状体形态复杂这一特征,开始进行排除大法。科研人员先将壮丽青山藻与现生原核生物进行了对比。据统计,目前已知的原核丝状体至少分布于12个门类147个属中,综合比较丝状体形态的复杂度、细胞大小和繁殖方式,原核生物中并没有可以与壮丽青山藻相类似的类型。这些现生的原核丝状体大多个体很小,而个别较大的生物形态又比较简单。因此,排除壮丽青山藻是原核生物。而在现生真核生物中,类似壮丽青山藻的丝状体生物则很多,例如:异养的丝状真菌和丝状卵菌,特别是大多数真核藻类都含丝状体,如褐藻、黄藻、绿藻、红藻、轮藻、共球藻等。壮丽青山藻与异养的丝状真菌和丝状卵菌相似,特别是大多数真核藻类都含丝状体,如褐藻、黄藻、绿藻、红藻、轮藻、共球藻等(图片来源:作者提供)壮丽青山藻与一些现生绿藻对比接近(图片来源:作者提供)综合分析表明,壮丽青山藻与一些现生绿藻的藻丝体形态、细胞大小分布和繁殖方式等最为接近。因此,研究团队认为壮丽青山藻为多细胞真核生物化石,且很可能是多细胞藻类,具备光合作用的代谢能力,但是,目前无法将其归属到具体现生门类中去。2.借助高科技,对比“同龄人”为了进一步验证壮丽青山藻的真核生物属性,研究团队采用激光拉曼光谱仪对壮丽青山藻和同一个页岩样品中提取到的3种蓝细菌(多细胞原核生物)化石的有机质成分进行谱学对比分析。拉曼光谱特征表明,与同层位的多细胞原核生物相比,壮丽青山藻经历了低级变质作用(变质作用是指受温度、压力或其他因素影响使得原来的物质结构或成分遭到变化。对地质样品来说,经了漫长的地质作用,例如地温梯度和压力,它原始的物质结构和成分会逐渐发生变化),不可能是现代生物污染。而且化石的有机质组成明显不同于蓝细菌化石,进一步支持了多细胞真核生物属性的解释。真核生物的最后共同祖先起源时间可能提前本次发现的含化石地层的顶部有一层火山凝灰岩,前人曾通过锆石铀-铅同位素定年结果为16.35亿年,这为新发现的化石提供了直接的年龄约束。因此,“壮丽青山藻”被认为是迄今全球发现最早的多细胞真核生物化石记录。距今16.3亿年前!根据以上“证明题”的论证过程,研究人员可以确定,壮丽青山藻是目前最早的具细胞结构的多细胞真核化石(距今16.3亿年前),且可能是已经灭绝了的真核藻类(具体亲缘关系未知)。由于,目前学界普遍接受的真核生物最早化石记录(单细胞真核生物化石)发现于我国华北和澳大利亚北部距今约16.5亿年的古元古代晚期地层中。壮丽青山藻的出现时间,仅稍晚于这些最古老的单细胞真核化石,表明真核生物出现之后便迅速发生了复杂的多细胞化演化。由于真核藻类(泛色素体植物)属于冠群真核生物(现代真核生物)的一个支系,如果壮丽青山藻可以确认为是营光合作用的真核藻类,那么真核生物最后共同祖先(LECA)应不晚于16.3亿年前,比当前学界普遍接受的时间提前了近6亿年之久。这为进一步揭示复杂生命的起源和早期演化过程的奥秘以及元古宙地球环境演变提供了新的思考。真核生物谱系发生树简化图和真核生物早期重要化石记录. 真核生物树中,虚线表示干群真核生物,实线表示冠群真核生物(真核生物最后共同祖先LECA及其所有后裔). 分歧点上的浅灰色条带表示分子钟估算的分歧时间(Parfrey et al., 2011, PNAS). 右图显示真核生物各类群最早的化石记录(据Miao et al., 2024b修改)哈佛大学Andrew Knoll教授和中国科学院深海科学与工程研究所屈原皋研究员参加了此项成果的研究。研究得到国家重点研发计划(2022YFF0800100)、国家自然科学基金(41888101, 41921002, 41972204)和中国科学院创新交叉团队(JCTD-2020-18)的联合资助。相关论文:[1]Miao, L., Moczydłowska, M.*, Zhu, S., Zhu, M.*, 2019. New record of organic-walled, morphologically distinct microfossils from the late Paleoproterozoic Changcheng Group in the Yanshan Range, North China. Precambrian Research, 321:172-198.[2]Miao, L., Yin, Z., Li, G., Zhu, M.*, 2024a. First report of Tappania and associated microfossils from the late Paleoproterozoic Chuanlinggou Formation of the Yanliao Basin, North China. Precambrian Research, 400:107268.[4]Miao, L., Yin, Z., Knoll, A.H., Qu, Y., Zhu, M.*, 2024b. 1.63-billion-year-old multicellular eukaryotes from the Chuanlinggou Formation in North China. Science Advances.[5]Zhu, S., Zhu, M.*, Knoll, A.H., Yin, Z., Zhao, F., Sun, S., Qu, Y., Shi, M., Liu, H., 2016. Decimetre-scale multicellular eukaryotes from the 1.56-billion-year-old Gaoyuzhuang Formation in North China. Nature Communications, 7:11500.来源:科学大院作者:盛捷 苗兰云 朱茂炎2025-01-01

-

【中科院之声】世界级名片+1 “植物庞贝城”何以入选?近日,在韩国釜山举办的第37届国际地质学大会上,国际地质科学联合会(以下简称“国际地科联”)公布了“第二批100个国际地科联地质遗产地”,其中,来自中国的“植物庞贝城——乌达二叠纪植被化石产地”成功入选,为中国新建了一张世界级名片。2024-09-04

-

上班路上看见修地铁挖出的一堆淤泥,没想到里面有8000年前的水稻证据这一重大发现不仅揭示了传统田野考古难以触及的重要人类活动信息,更是将长江下游地区(依据现有的考古发掘证据,该地区史前新石器人类历史只有7000余年的记录)的农作活动历史至少向前推进了约1200年。2024-05-07

-

慎入!一亿年前的寄生虫,保存到现在是啥样?小时候如果吃饭前不勤洗手,大人们就会用“肚子里长寄生虫”来吓唬我们。这个词总是让人联想起一些恶心的,细长的蠕虫状的生物,比如蛔虫(线虫的一类)、绦虫(扁虫的一类)。尤其是,感染了寄生虫的人会出现各种各样的疾病,严重时甚至会威胁生命。2024-04-28

-

蝉:从一亿年前的“哑巴”到现代的噪音制造者,我经历了什么?蝉鸣作为夏日的标志之一,刺耳的声音可能是所有虫鸣中最令人烦心的一种了。但没有蝉鸣的夏季又仿佛是不完整的——这种感觉可能不止中国人有,全世界很多地方的人都会有。蝉科在全球分布极为广泛,其下有超过3000个物种,因此可能全球大部分生活在热带-温带地区的人都需要适应年复一年的蝉鸣。2024-04-28