挥发性物质对维持生命和地球宜居性至关重要。俯冲带是地表挥发性物质进入地球内部的主要通道。然而,地表碳酸盐(如海相碳酸盐化石)能否在俯冲过程中的脱挥发分作用(Devolatilization)中幸存,仍是长期悬而未决的问题。硼作为中等挥发性且具强流体活动性的元素,其同位素组成(δ¹¹B)已成为追踪挥发性物质循环的关键指标。

早期对洋岛玄武岩中硼同位素(以δ¹¹B表示¹¹B/¹⁰B比值)的研究面临两大挑战:海水蚀变和喷发期次污染常掩盖再循环挥发分的信号;分析技术的局限也阻碍了硼同位素与地球化学指标间的关联性研究,导致学界对硼等地表挥发性物质能否循环至地幔深部存在争议。

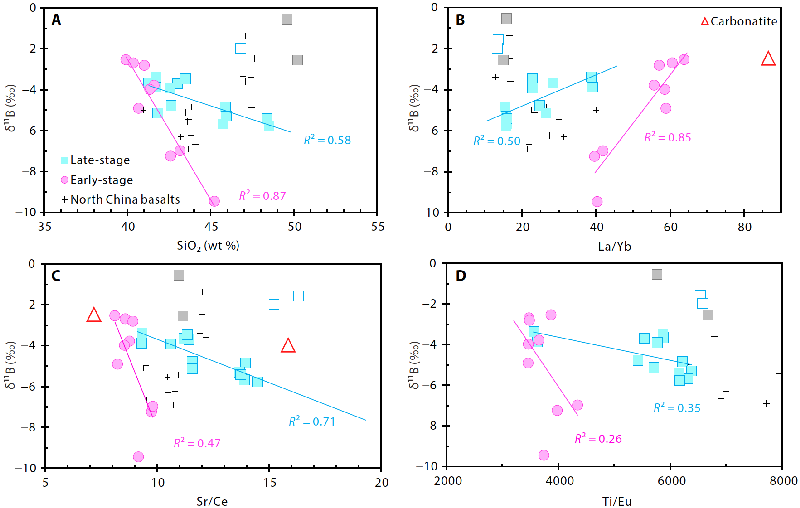

为解决这些问题,近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员蔡悦与中国科学院地球化学研究所副研究员徐荣联合国内外团队,运用前沿高精度硼同位素分析技术(Cai et al.,2021;2023a,b),对中国东南部浙江地区两组相对原始的新生代板内玄武岩展开研究。团队发现硼同位素与关键地球化学指标存在显著相关性(图1),揭示出三类地幔端元组分的混合贡献,并识别出两种不同的混合趋势:一、年轻玄武岩:受浅部岩石圈地幔组分影响;二、古老玄武岩:携带深部俯冲板片组分的信号。尤为关键的是,两组玄武岩共享一个高δ¹¹B、低B/Ce比值且流体活动性弱的共同端元。精细分析排除了富硼流体(如来自俯冲洋壳、沉积物或蛇纹岩的流体)的贡献——这与传统认知相悖。相反,重硼同位素(高δ¹¹B)与碳酸盐相关地球化学指标的强关联性表明,再循环地表碳酸盐是这一信号的主要来源。

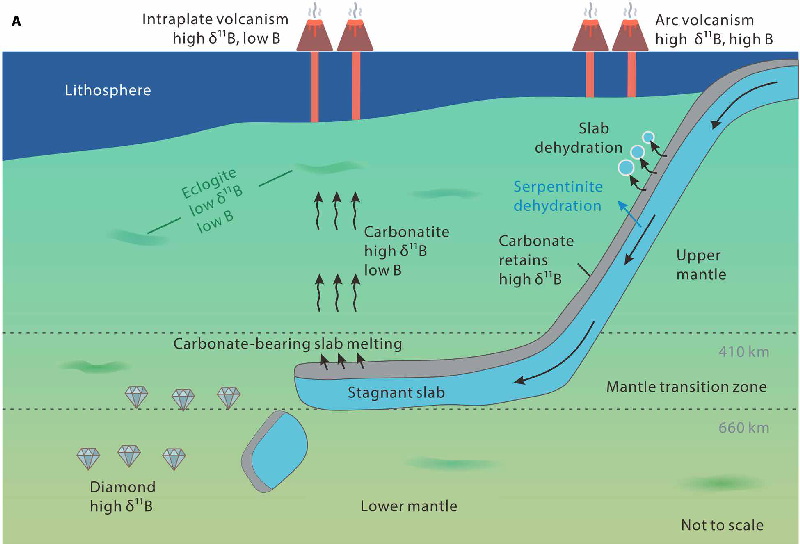

该研究首次证实,地表碳酸盐可将重硼同位素信号输送至地幔过渡带(410–660公里深度),并被板内玄武岩、深源碳酸岩乃至超深部金刚石记录。这一发现深化了对深部碳循环机制的理解,同时确立了硼同位素作为示踪俯冲物质的可靠工具。

相关成果近期发表于国际权威期刊《科学进展》(Science Advances)。

该研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划课题以及中国科学院战略性先导专项课题等项目的资助。

论文相关信息:Xu R*(徐荣),Cai Y*(蔡悦),Lambart S,Chen C(陈春飞),ZhangJB(张军波),Zhou MF(周美夫),Liu J(刘佳),Bai Z(柏中杰),Wu T(吴涛),Huang F(黄丰),Ruan T(阮婷),Liu Y(刘勇胜). Heavy boron isotopes in intraplate basalts reveal recycled carbonate in the mantle. Science Advances. 2025, 11(17). https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads5104.

图1. 硼同位素与关键地球化学指标的关系。

图2. 俯冲进入深部地幔以及再循环到地表过程中硼同位素行为示意图。

附件下载: