三角洲平原连接着陆地淡水与海洋咸水,是地质历史时期生物登陆的重要“跳板”。古生代早期许多生物,如鱼类、四足动物类、甲壳类、腹足类动物等都开始了陆地生活。然而,晚古生代时期的三角洲平原的地质记录很少,其古生态学研究匮乏,限制了人们对早期陆地生态系统的认识。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员宋俊俊与张小乐、徐洪河、李莎、郄文昆和王怿等研究人员,对云南武定地区中泥盆统海口组开展了沉积学、古生物学和地球化学等多学科交叉研究。在此基础上,重建了中泥盆世陆相-过渡相的古生态和古环境,并对该时期生物与环境协同演化模式进行了探讨,为早期生物登陆过程提供了新的证据。该项研究成果近期发表于国际学术期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)。

云南武定地区泥盆纪地层发育,尤其是中泥盆世晚期的海口组地层沉积构造多样、生物化石丰富,为开展多学科综合研究奠定了基础。研究团队通过大量的野外和室内研究工作,利用沉积学、地球化学(δ18O, δ13C, Sr/Ba)和古生态学等证据,综合识别出海口组河流-三角洲平原沉积体系,包括下部的曲流河沉积和中上部的咸-淡水交汇三角洲平原-沼泽沉积。

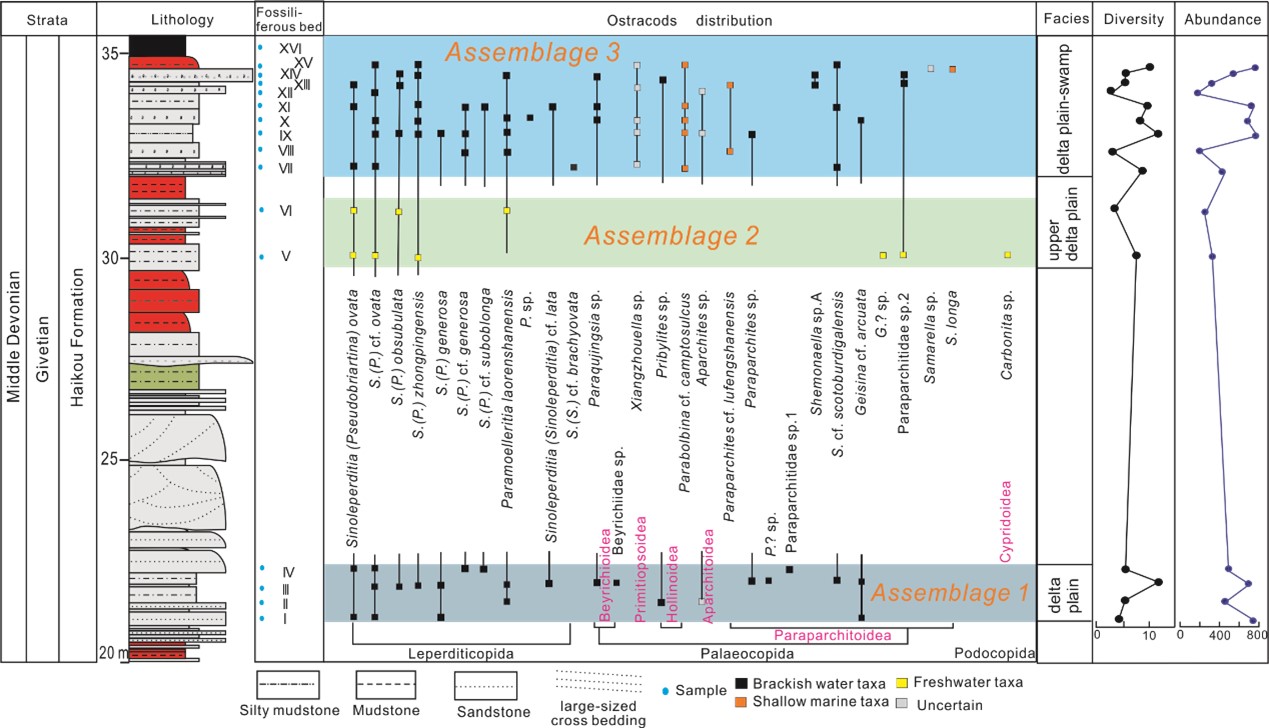

武定剖面海口组中上部的三角洲平原-沼泽相中产出丰富的动、植物生物群,经鉴定有介形类7超科29种、轮藻1属1种、腹足类1属1种、软骨鱼类和胴甲鱼类、双壳类以及孢子19属20种动植物化石。其中,介形类存在3种组合:组合1(Leperditicope-Palaeocope 组合)和组合3(Paraparchitoidean 组合)具有较高的多样性和丰度,分别分布于咸水的下三角洲平原和三角洲平原-沼泽环境。组合2(Leperditioidean 组合)以豆石介目为主,属种多样性较低,生活于淡水的上三角洲平原环境。丰富的介形类化石为探讨陆相介形类的起源和演化提供了重要证据。此前,学界普遍认为最早的淡水介形类出现于石炭纪密西西比亚纪早期(ca. 350 Ma)。而本研究发现了石炭纪之前从未报道过的淡水介形类金星介超科(Cypridoidea)的一种 Carbonita sp.,推测现代淡水介形虫的起源可能不晚于中泥盆世,将这类生物的出现时间提前了约 3000万年。同时,通过系统梳理石炭纪之前的非海相介形类的记录,结合本次研究数据,研究团队提出豆石介类(Leperdiditioideans)可能是最早主动向陆地迁移,并适应了淡水环境的介形类之一,为介形类从海洋向淡水环境的过渡提供了重要证据。

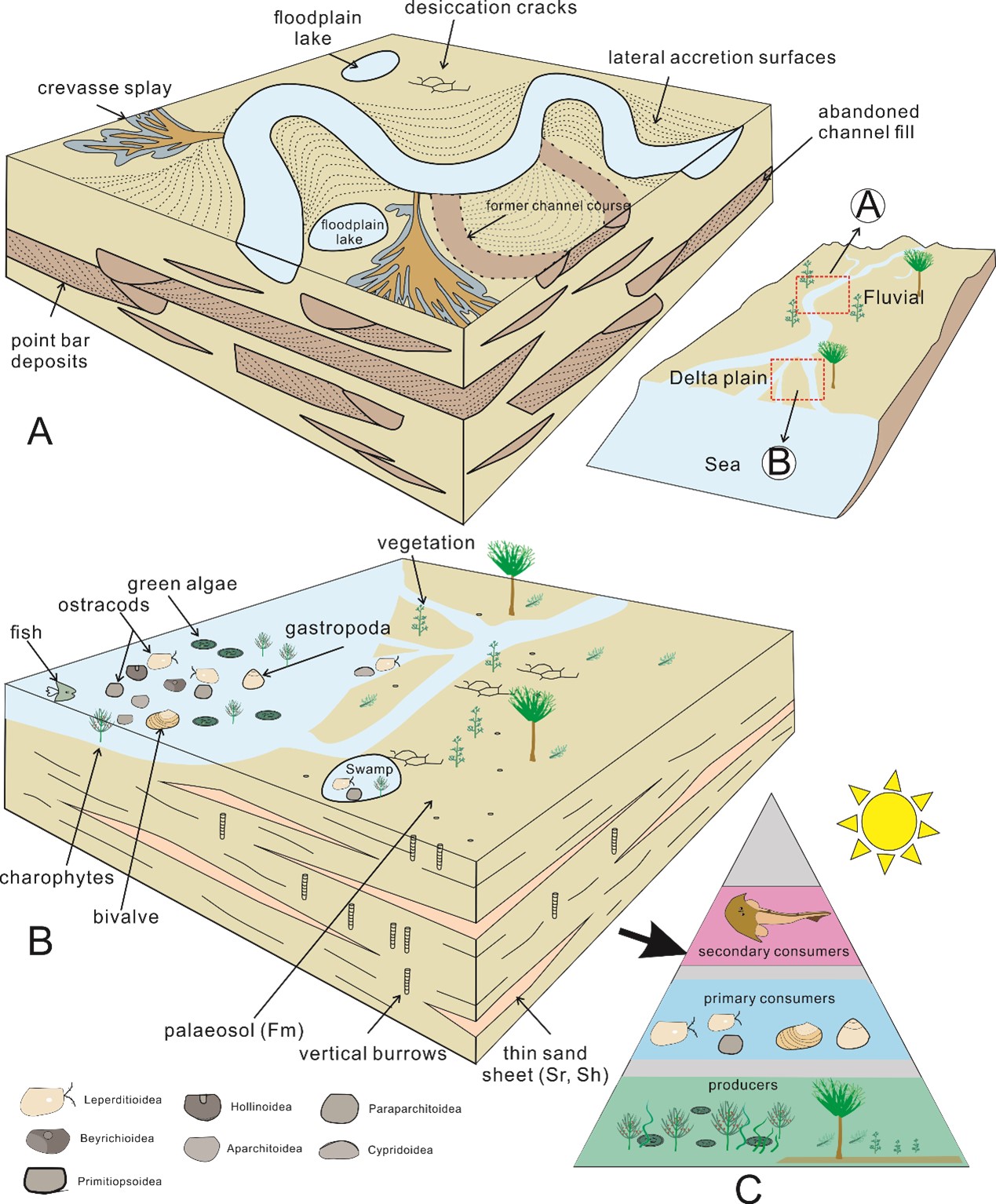

此外,本研究还重建了华南中泥盆世非海相生态系统,并构建了泥盆纪咸-淡水生态系统的生态金字塔:包括生产者(轮藻、绿藻、维管植物等)、初级消费者(介形类、腹足类、双壳类等)和次级消费者(鱼类),体现了古生代从海洋到陆地复杂稳定的生态系统。维管植物根状茎的广泛出现以及垂直分布的根迹化石,表明当时已发育地下土壤生态系统,体现了生物与环境之间的协同演化关系。

该研究系统重建了中泥盆世河流-三角洲平原体系的古环境与古生态,为理解泥盆纪非海相生态系统中环境与生物的协同演化提供了重要证据。武定地区海口组独特的动、植物生物群,代表了中泥盆世东特提斯洋一个新的咸-淡水的生态系统,为进一步研究早期生命登陆过程和古环境变化提供了重要的研究载体。

本研究得到国家重点研发项目、中国科学院青促会项目和国家自然科学基金的支持。

论文相关信息:Song, J.J., Zhang, X.L., Li, S., Qie, W.K., Wang, Y., & Xu, H.H. (2025). A Middle Devonian fluvial-delta plain complex from eastern Yunnan, South China: Insights into co-evolution between environments and organisms in an early non-marine system. Earth-Science Reviews, 270 (2025) 105223. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2025.105223.

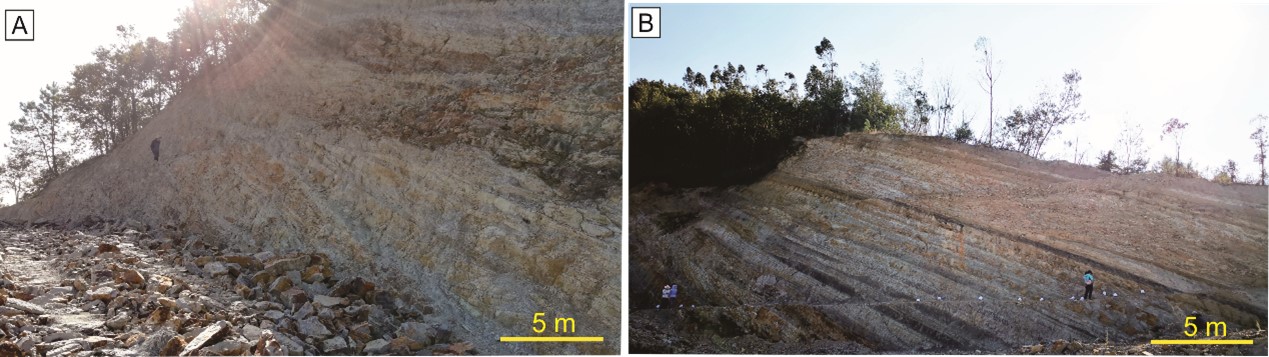

研究剖面-云南武定地区中泥盆统海口组野外景观图

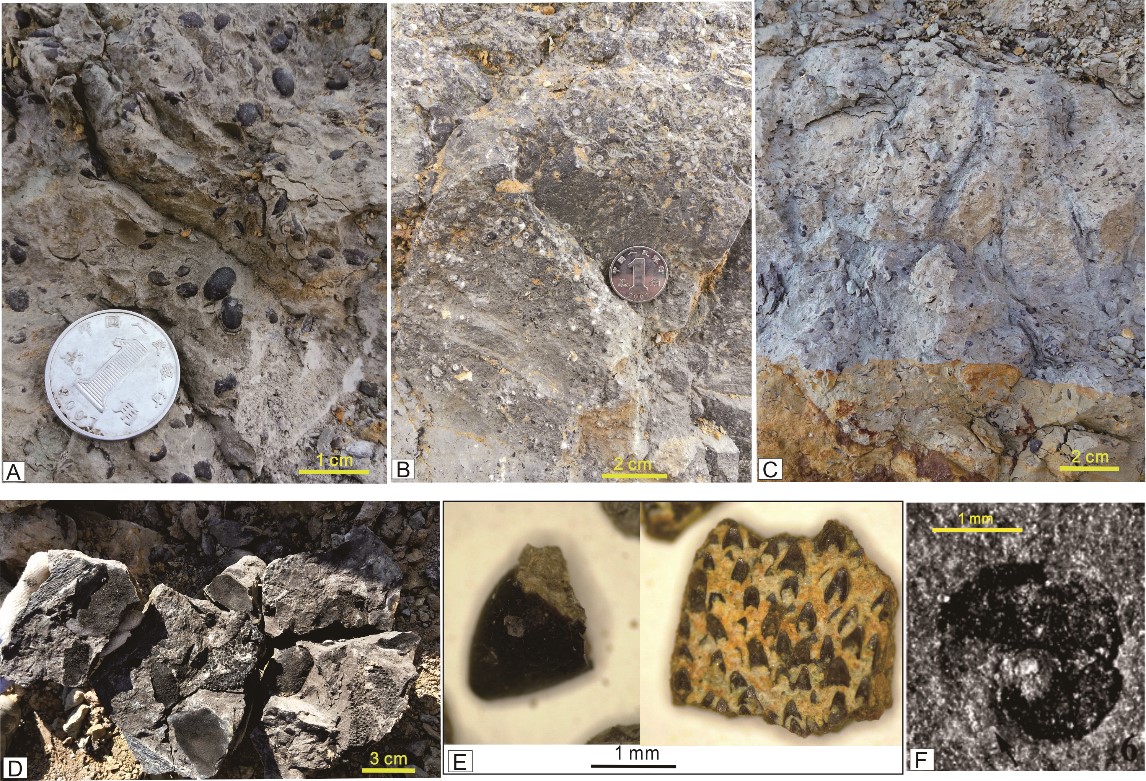

武定剖面中泥盆统海口组产出的各类化石。A.大个体的介形类-豆石介类;B.介形类和轮藻共生;C.垂直发育的根迹和丰富的介形类;D. 胴甲鱼类化石;E.鱼类牙齿和疑似鱼骨化石;F.腹足类

武定剖面中泥盆统海口组的介形类组合分布

武定剖面中泥盆统海口组古环境重建和生态金字塔模型

附件下载: