在自然界中,伪装是动物在长期演化过程中形成的重要生存策略。拟态植物叶片的行为在不同昆虫谱系中独立演化,常见于鳞翅目、脉翅目、直翅目、竹节虫目和螳螂目。然而,化石记录中能够明确显示拟态关系的例子极为罕见,往往缺乏同时保存昆虫和目标植物的确切证据。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所中生代陆地生态系统研究中心黄迪颖研究团队发现距今约1.65亿年的内蒙古宁城道虎沟生物群中三种阿博鸣螽(Aboilinae)前翅化石具有特化的色斑,与同层丰富的本内苏铁类异羽叶(Anomozamites)高度相似。是首个在相同化石层中同时发现拟态型昆虫与目标植物的案例,为理解昆虫拟叶行为的演化提供了直接证据。相关研究成果于8月28日在线发表在《地质学》(Geology)。

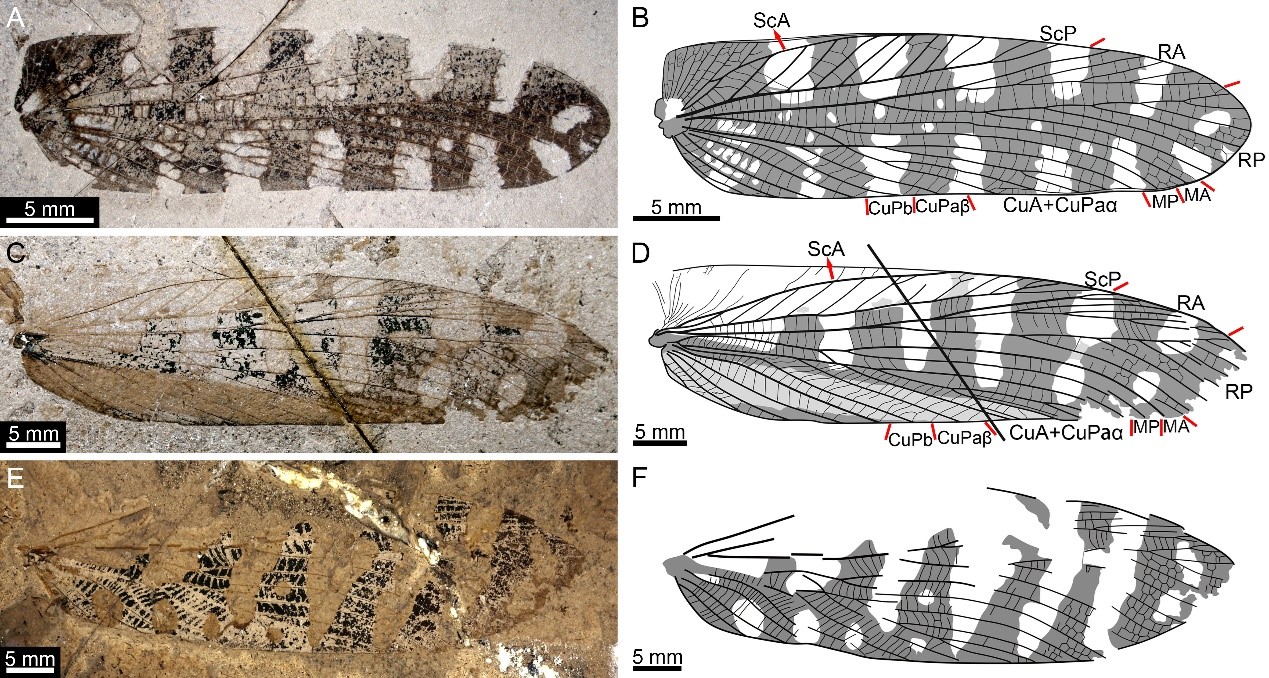

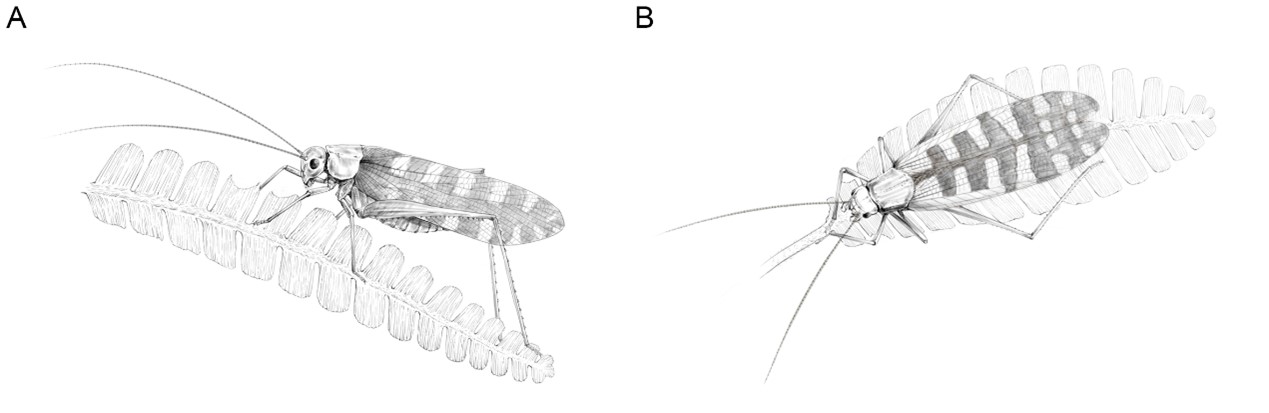

研究发现,七块道虎沟的鸣螽化石前翅具显著的横向斑块与纵向条纹,其排列方式和形态与异羽叶高度一致,可分为两类。Aboilus stratosus的前翅具6–7条近平行的横向矩形斑块,延伸至翅的前、后缘,并由一条纵向条纹贯通;横向斑块于翅端部缩小,与异羽叶顶端小叶相似(图3A)。而Sigmaboilus sp.前翅具一条倾斜的纵向条纹连接数条横向的斑块,该翅斑模式类似沿叶轴一分为二的异羽叶,翅合拢时整体形态近似完整的叶片(图3B);横向斑块自基部至端部逐渐加长,更接近异羽叶叶片基部形态。这两种拟态类型可能对应了不同阿博鸣螽对叶片不同部位的取食偏好。

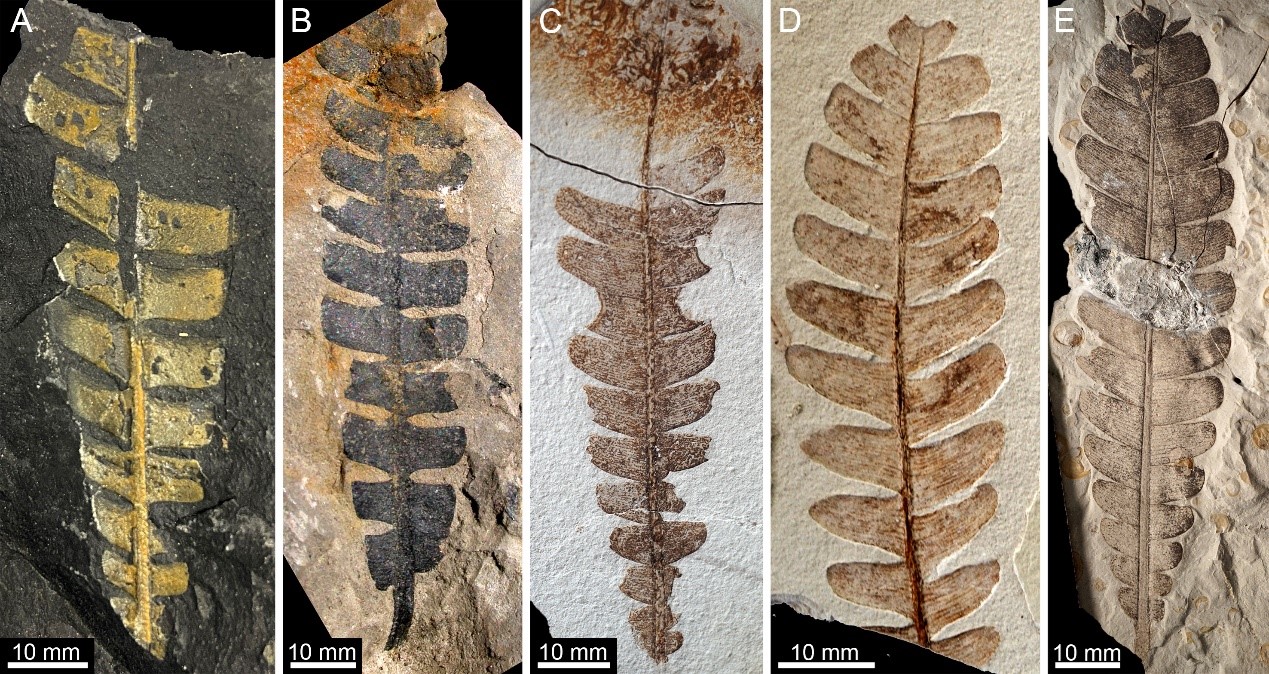

本内苏铁是中生代植物区系的重要组成部分。异羽叶于晚三叠世至早白垩世广布于劳亚大陆,是燕辽生物群早期代表植物化石之一。统计显示,阿博鸣螽与异羽叶在物种多样性变化趋势上表现出相似模式,二者在时间和地理上的高度重叠提示了潜在的生态联系。此外,很多道虎沟的异羽叶叶片边缘保存圆齿状缺口。侏罗纪直翅目被认为是叶缘取食痕迹的主要制造者,而Aboilus和Sigmaboilus为道虎沟生物群中体型较大的植食性昆虫代表。研究推测这些拟态型鸣螽可能栖居并取食异羽叶,并采取类似现代拟叶螽斯的策略,如保持低活动水平以增强伪装效果,从而更好地融入叶片环境。这种长期稳定的生态联系可能为拟叶行为的演化提供了重要背景。

中生代鸣螽前翅通常具有明显的色斑,如存在一系列横向条带被解释为一种隐蔽色。本研究提出,侏罗纪鸣螽拟叶行为的演化可能与捕食压力的增强相关。现代叶状螽斯的主要捕食者包括鸟类和哺乳动物(如蝙蝠、啮齿类和灵长类)等。尽管侏罗纪干群鸟类稀少,但道虎沟生物群中存在翔兽、树息龙、耀龙、蛙嘴翼龙等多种潜在捕食者。在新生代,螽斯演化出更为复杂的拟态形式,如枯叶拟态及模拟部分取食痕迹的叶片,这可能反映了捕食压力的进一步加剧,与晚白垩世现代鸟类的兴起和快速分化有关。

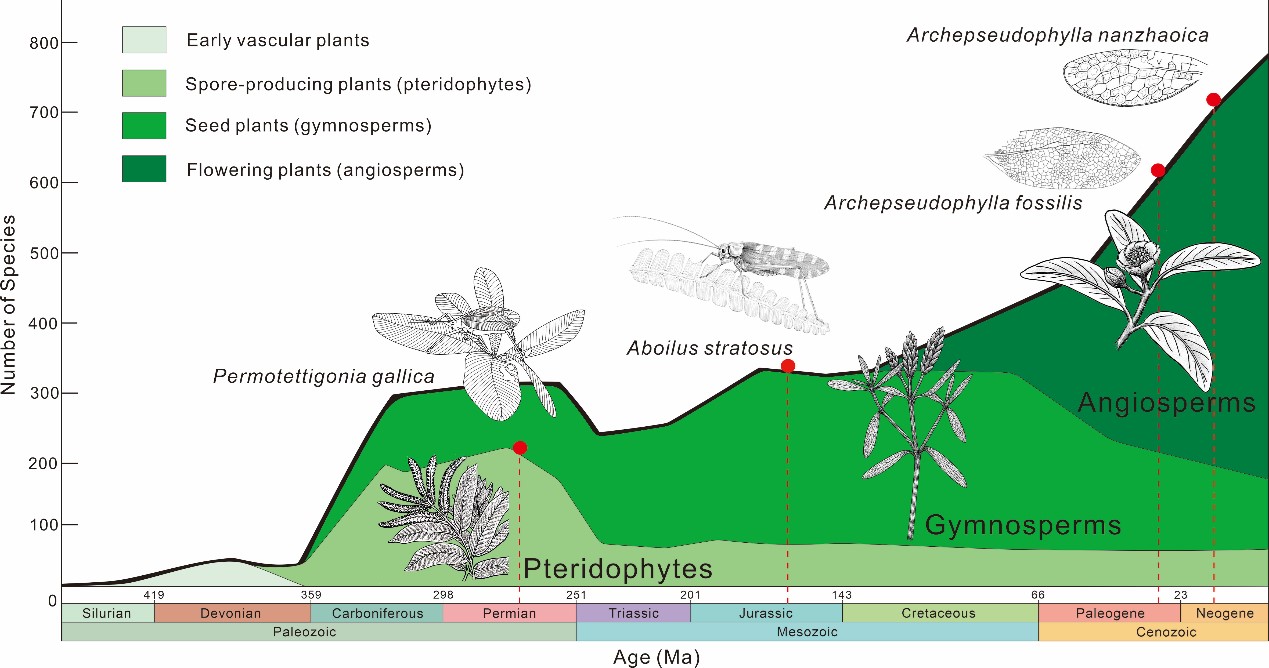

直翅目是最重要的植食性昆虫类群之一。化石证据显示,晚古生代至今,不同直翅目类群的拟态与各地质时期的优势植物群密切相关(图5)。在二叠纪中期蕨类植物多样性达到高峰时,出现了已知最早的拟态昆虫(Permotettigonia gallica),被认为模仿带羊齿(Taeniopteris)。本研究填补了侏罗纪直翅目拟态的空白,对应于裸子植物占主导的植物群。新生代拟叶直翅目主要模仿被子植物,法国渐新世和中国中新世的化石提供了相关证据。这些发现凸显了植物群落演替、选择压力与昆虫取食和防御策略之间深远的相互作用。

本研究项目由国家重点研发项目、国家自然科学基金委、江苏省卓越博士后计划等项目联合资助。黄迪颖为本文通讯作者,付衍哲为第一作者,南京古生物所董重、蔡晨阳以及德国慕尼黑的大学Joachim Haug团队参与了此项工作。孙捷绘制了复原图。

论文相关信息:Fu Y, Dong C, Fabrikant D, Cai C, Haug C, Haug J, Huang D. 2025. Unique leaf mimicry in Jurassic insects. Geology. https://doi.org/10.1130/G53399.1.

图1 道虎沟生物群中的拟态型鸣螽前翅

图2 异羽叶化石

图3 两种拟叶鸣螽化石的重建

图4 生态复原图

图5 地质历史时期拟叶直翅目昆虫与优势植物类群的关系

附件下载: