寒武纪大爆发是地球生命演化史上最关键的里程碑事件之一,导致几乎所有现生动物门类快速在地球上出现。已有古生物和地球化学证据表明,动物在寒武纪早期的爆发过程呈现出“脉冲式”的演化模式,并伴随着海水无机碳、硫酸盐硫同位素的同步波动,被认为可能与大气和浅海的周期性“增氧”直接相关。然而,调控这一时期脉冲式增氧的驱动机制尚不可知。

中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究团队的博士后张莹刚,与英国利兹大学Benjamin Mills和Robert Newton、河海大学何天辰和南京大学杨涛等合作,通过频谱分析和地球系统箱式模型模拟,揭示了地球长时间尺度的轨道变化可能是这一脉冲式增氧过程的幕后推手。相关研究成果近期发表于自然指数期刊《地球物理研究通讯》(Geophysical Research Letters)上。

早在2019年,朱茂炎的中英合作研究团队利用俄罗斯西伯利亚寒武纪早期连续的碳酸盐岩地层剖面获得样品的研究,揭示寒武纪早期(约524–514百万年前)海洋动物多样性在约2–3百万年的时间尺度上呈现周期性变化,与海水碳、硫同位素的同步漂移在时间上高度吻合。他们认为,全球有机碳和黄铁矿埋藏的周期性变化导致了大气和浅海氧含量的周期性波动,进而影响了海洋动物的早期演化模式(He et al., 2019, Nature Geoscience)。

在此基础上,研究团队进一步指出,这些百万年尺度的地球表层环境变化,很可能是由长周期的地球轨道变化所驱动。轨道变化通过改变地球不同纬度接收太阳辐射的分布差异,导致气候周期性波动。这一周期性变化很可能影响了大陆的风化作用强度,以及磷等关键营养物质向海洋的输送。营养物质的周期性输入,刺激海洋光合作用和有机碳埋藏,从而导致大气和海洋氧含量的周期性增加。

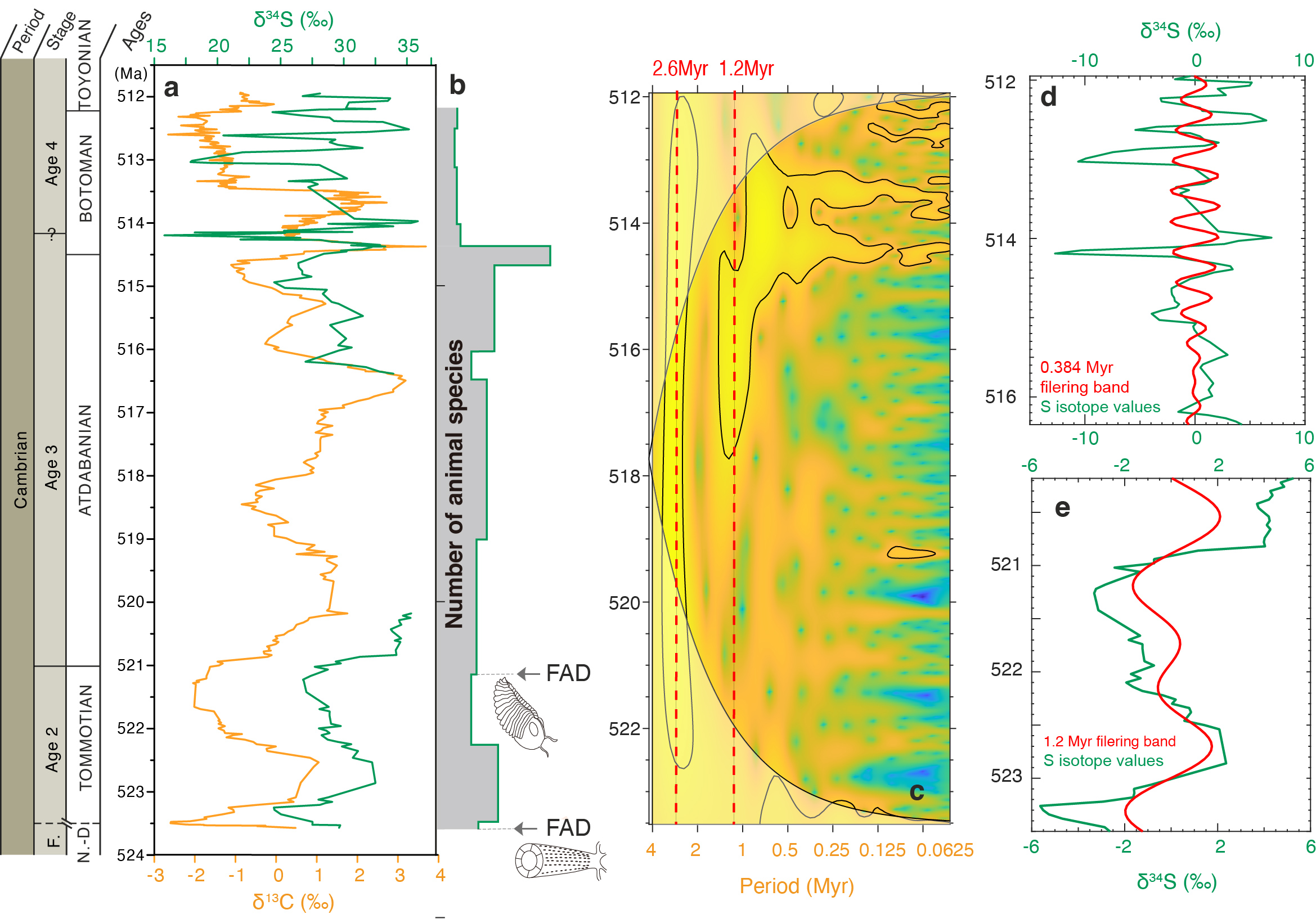

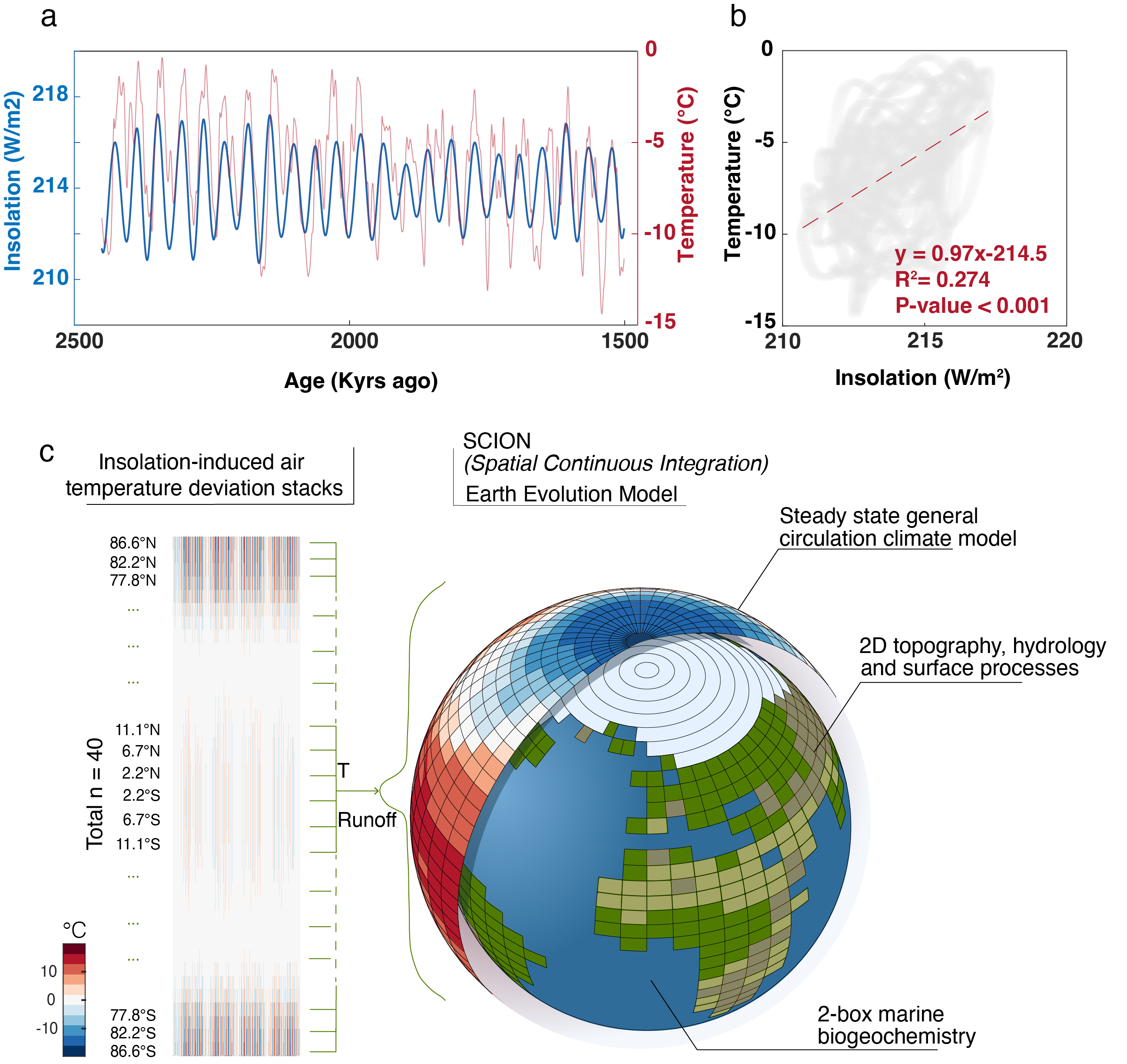

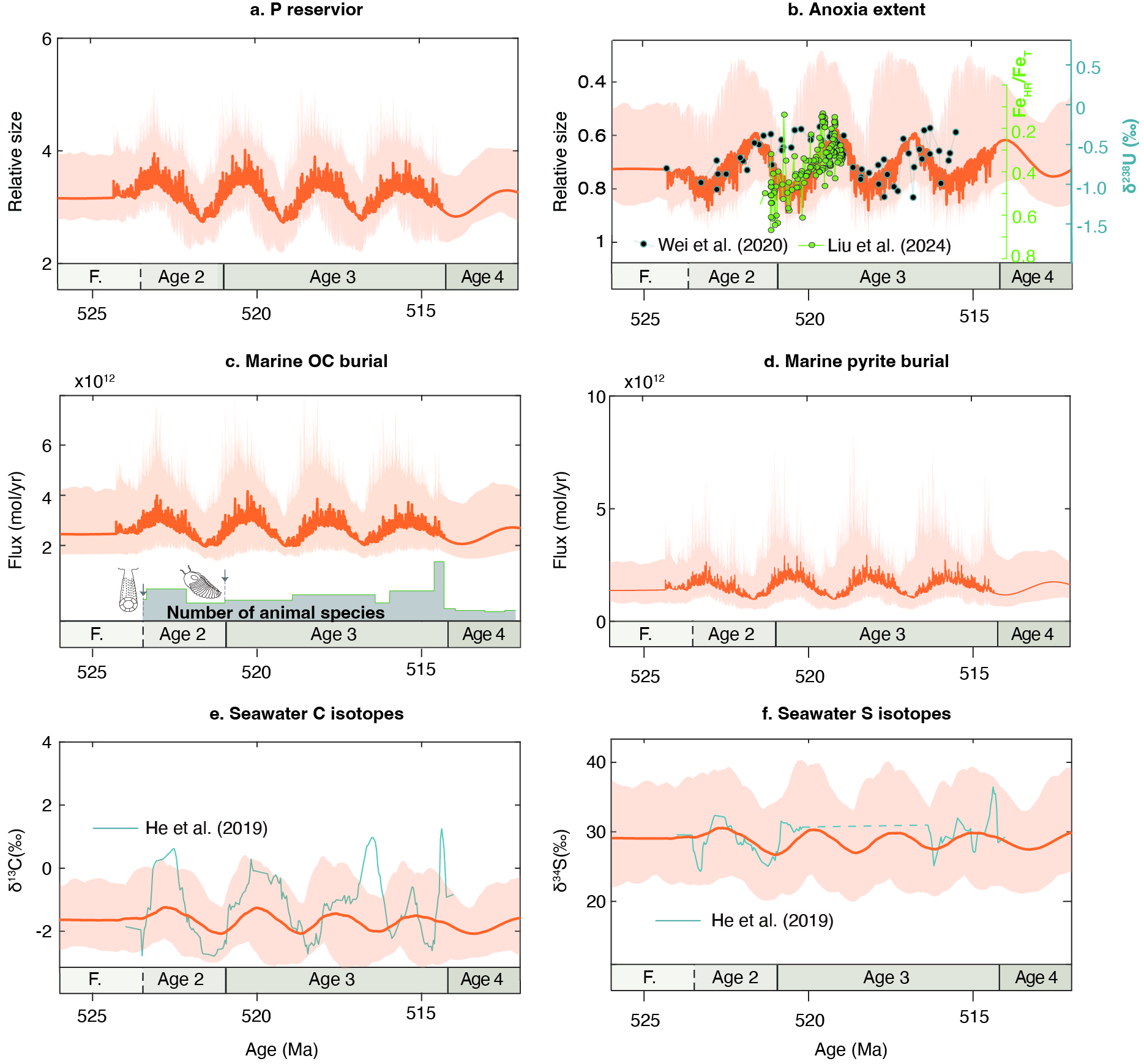

为论证这一假说,研究团队首先对已发表的寒武纪早期碳–硫同位素记录进行了频谱分析,结果显示这一时期碳、硫同位素记录中存在1.2、2.6和4.5百万年的长周期变化,与长周期轨道变化周期一致(图1)。随后,研究团队在最新的深时地球系统箱式模型(SCION)中首次添加了气候轨道驱动因子,对这一过程开展了数值模拟(图2)。模拟结果表明,轨道驱动的气候变化可以成功复现海水碳–硫同位素的同步周期性变化,论证了这一假说的可行性(图3)。此外,模型敏感度实验表明,海洋中的低硫酸盐浓度是寒武纪地球系统稳定性的重要短板,很可能放大了碳–硫–氧生物地球化学循环对轨道驱动营养物质输入的响应幅度。该项研究对理解寒武纪生命大爆发节拍和其他时期周期性的碳、硫、氧循环提供了新思路和新视角。

此项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委(NSFC)、江苏省卓越博士后计划以及英国自然环境研究理事会(NERC)的联合资助。

论文相关信息:

He T*, Zhu M*, Mills BJW, Wynn PM, Zhuravlev AY, Tostevin R, et al. Possible links between extreme oxygen perturbations and the cambrian radiation of animals. Nat Geosci 2019;12:468–74. https://doi.org/10.1038/s41561-019-0357-z.

Zhang,Y.,Mills,B. J. W.,Newton,R. J.,He,T.,Roper,A.,Yang,T.,& Zhu,M. (2025). Orbitally-driven nutrient pulses linked to early Cambrian periodic oxygenation and animal radiation. Geophysical Research Letters,52,e2025GL118689. https://doi.org/10.1029/2025GL118689.

图1. 碳酸盐岩碳同位素与碳酸盐相关硫酸盐硫同位素记录。(a)西伯利亚台地寒武纪早期海水碳、硫同位素记录;(b)海洋动物物种数量变化;(c)碳同位素记录的小波分析结果;(d–e)硫同位素记录中的0.384和1.2百万年滤波输出结果。

图2. SCION模型中新增的轨道驱动气候变化。(a)过去1500–2450千年间北纬65°太阳辐射量和北纬40°–80°大气温度的比对;(b)过去1500–2450千年间太阳辐射量与大气温度的散点图;(c)太阳辐射变化引起的大气温差在SCION模型气候数据集中的叠加示意图。

图3. SCION模型模拟结果。(a)陆架区营养物质(磷)储库规模;(b)模拟的海洋缺氧程度,与铀同位素及铁组分数据对比;(c–d)陆架区海洋有机碳与黄铁矿埋藏通量;(e–f)海洋碳、硫同位素变化。

附件下载: