近日,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队在湖北宜昌"石板滩生物群"研究中取得重要进展,发现了迄今最古老的复杂三维潜穴系统。这些保存在约5.5亿年前地层中的遗迹化石表明,复杂的动物行为对海底环境的改造比原有的认识提早了近一千万年。这项发现为理解埃迪卡拉纪—寒武纪过渡期间生态系统的重大转型提供了关键行为学证据,相关成果已发表于国际权威综合性学术期刊《科学进展》(Science Advances)上。

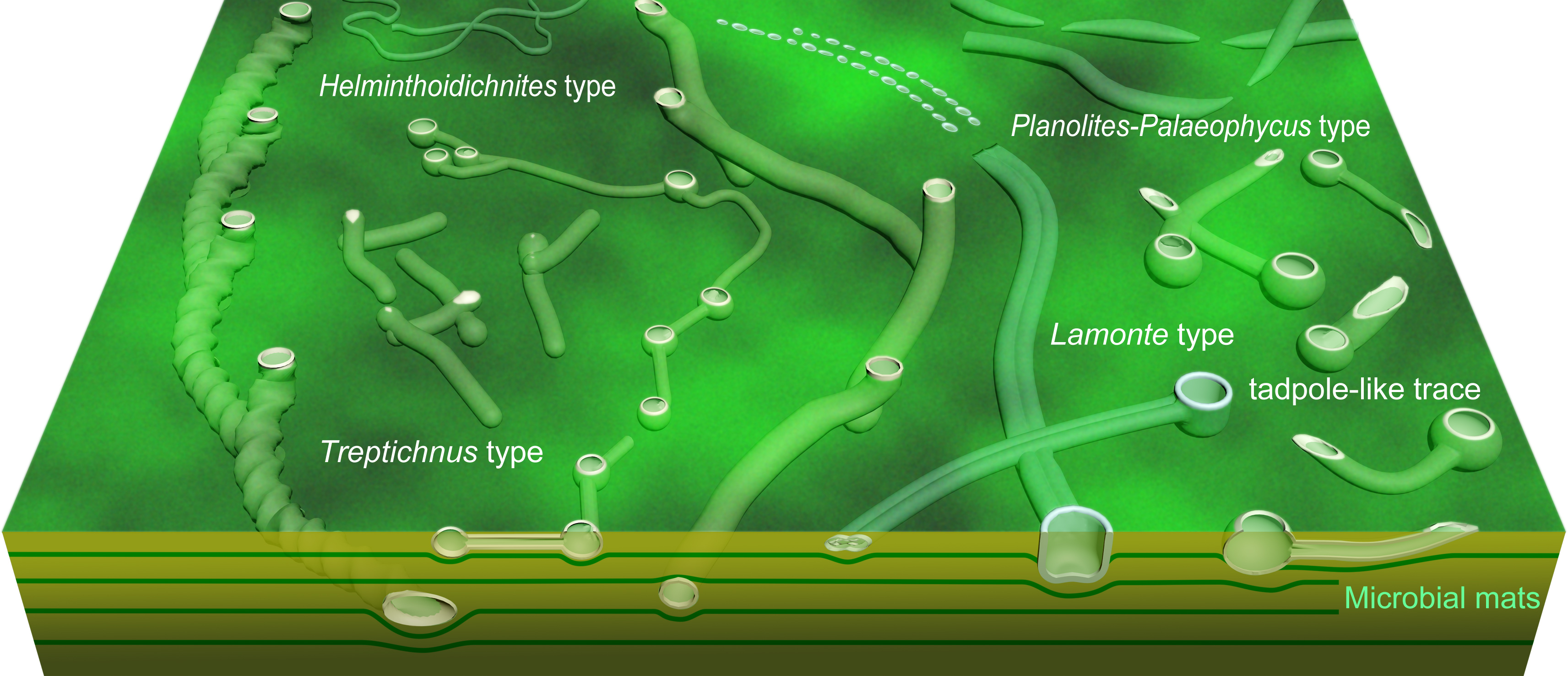

距今约5.39亿年前的埃迪卡拉纪-寒武纪转折期,记录了地球历史上最为深刻的生态系统变革。这一时期,后生动物发生了从海底表面二维活动到向沉积物深部三维探索的行为转变,成为推动生态系统变革的重要因素。这种“底质改造”过程,将原本由微生物席主导、结构单一的海洋底质,变成了被生物扰动、层次分明的现代型海底,永久性地改变了地球环境与生命演化的轨迹。

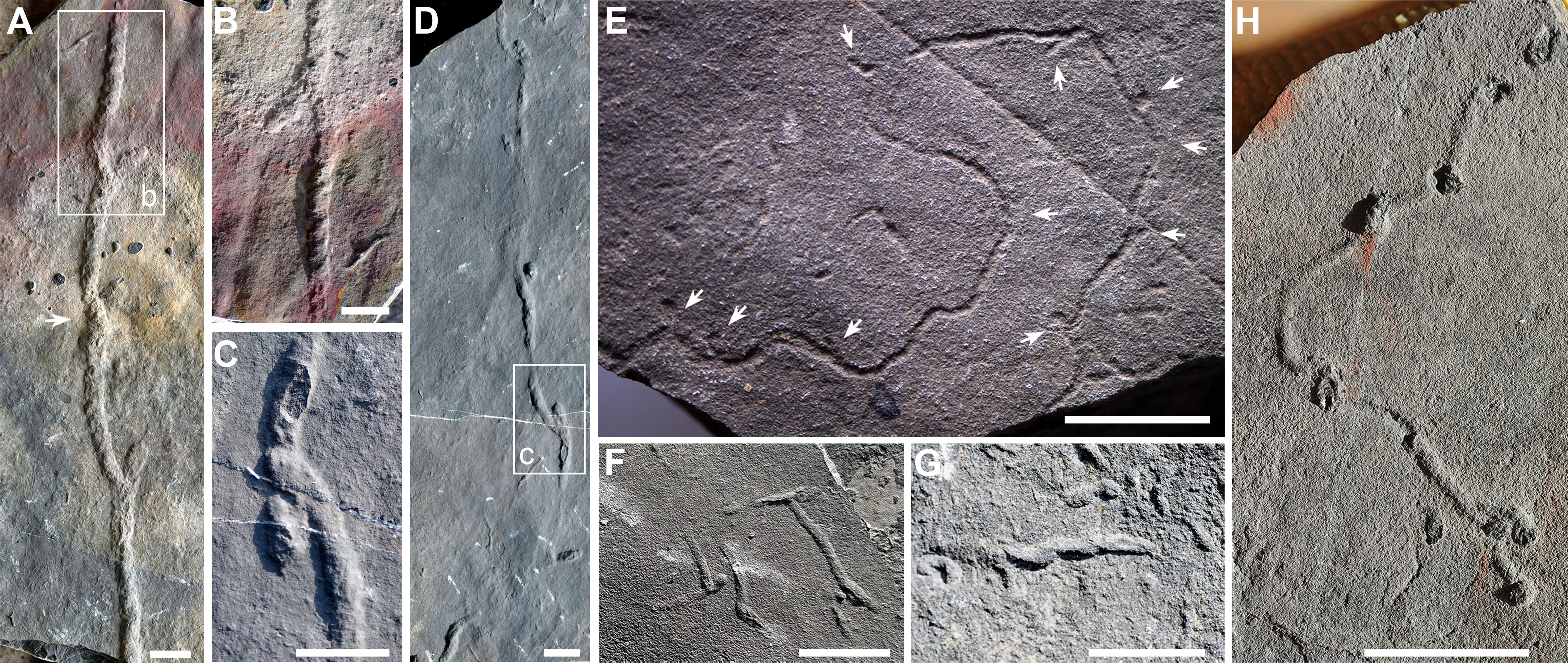

南京古生物所研究员陈哲与博士生刘雅榕,对湖北宜昌“石板滩生物群”(距今约5.5~5.43亿年)的遗迹化石进行了系统研究,发现了锯形迹(Treptichnus)属中的多个遗迹化石种,并建立一个新遗迹化石种Treptichnus streptosus.,结合该生物群中已发现的三维遗迹化石多山迹(Lamonte)及蝌蚪状遗迹,深入讨论了动物垂向探索行为出现的演化与生态学意义,并揭示了动物复杂行为在寒武纪大爆发前夕就已出现。

Treptichnus被视为动物首次向沉积物内部进行“三维探索”的标志性遗迹,具有重要的演化生物学、动物行为学和生态学意义,其属内T. pedum的首次出现被正式定义为埃迪卡拉纪-寒武纪的分界标志。石板滩的新发现将这一革命性行为的出现时间大幅提前。研究不仅报道了新种T. streptosus,还识别出T. cf. bifurcus, T. rectangularis, T. pollardi 等多个遗迹种,表明当时动物的掘穴行为已经呈现出显著的多样性。

与此同时,石板滩生物群中还保存了Lamonte及蝌蚪状遗迹化石等三维潜穴。这些垂向探索行为的集中出现,反映了早期的沉积物生态分层和复杂觅食行为,代表了造迹生物对底质改造的能力逐渐加强。研究发现,Lamonte在石板滩生物群中产生了密集的生物扰动,不仅破坏了沉积物表面的微生物席,还进一步瓦解了依赖微生物席生存的埃迪卡拉型生物的生态环境,从而成为约5.5亿年前第一次埃迪卡拉生物群灭绝事件的潜在原因之一。

这些复杂行为的出现及其生态累积效应,在埃迪卡拉纪末期持续增强,促使微生物席逐渐衰退,不断动摇埃迪卡拉型生物的生态根基,同时为其他后生动物多样性演化创造了新的生态机遇。在多种生物与非生物因素的协同作用下,这一过程最终推动了埃迪卡拉纪—寒武纪生态系统的深刻转型。

这项研究也进一步确认,石板滩生物群保存了丰富多样的遗迹化石和实体化石组合,是研究隐生宙-显生宙之交生态系统巨变的重要窗口。

研究得到国家自然科学基金委项目资助。

论文相关信息:Zhe Chen* and Yarong Liu,Advent of three-dimensional sediment exploration reveals Ediacaran-Cambrian ecosystem transition,Sci. Adv. 11. https://doi.org/10.1126/sciadv.adx9449.

石板滩生物群中的Treptichnus遗迹化石。比例尺为2厘米

石板滩生物群的遗迹化石复原图

附件下载: