宾夕法尼亚亚纪卡西莫夫期–格舍尔期之交(Kasimovian-Gzhelian boundary,KGB)附近,发生了一次显著的在晚古生代冰室气候下的全球变暖事件。这一变暖事件引发了全球生物地球化学循环的明显扰动,并伴随着突发性的全球升温、广泛的海洋缺氧以及海洋生物多样性下降。然而,关于KGB变暖事件期间海洋初级生产力和氧化还原状态的演化,目前尚缺乏从海洋氮循环角度的深入研究。氮(N)在调控海洋初级生产力中起着关键作用,同时对海洋氧化还原条件的变化极为敏感,因此可作为气候转型期海洋环境变化的重要示踪指标。

KGB全球变暖与海洋缺氧事件,为探讨晚古生代冰室气候下海洋氮循环对短暂气候变暖和海洋缺氧的响应,提供了一个独特的视角。近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代团队博士研究生杨文莉在研究员陈吉涛的指导下,联合团队其他成员和南京大学同行,对华南贵州罗甸盆地的三个斜坡相剖面进行了高精度的氮同位素(δ15N)对比研究(图1),重建了KGB变暖期间的海洋氮循环过程。研究表明罗甸盆地的δ15N变化很好地记录了冰室气候下全球变暖与海洋缺氧导致的生物固氮增强过程。研究成果近期发表于国际地学知名期刊《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)。

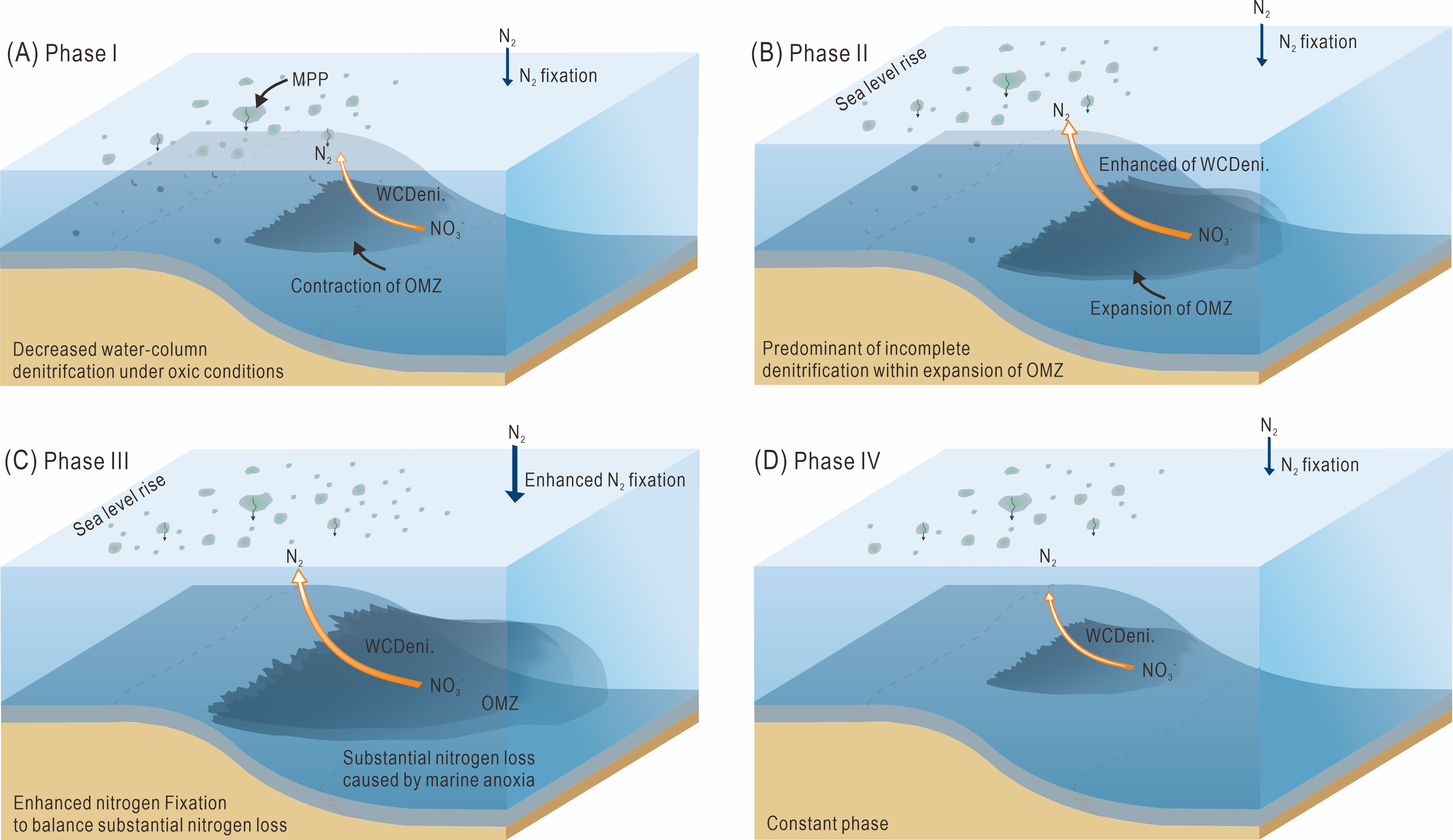

研究发现,三个剖面的氮同位素记录对比良好,其三阶段变化特征揭示了KGB变暖期间海洋氮循环与氧化还原环境变化的演变过程。阶段Ⅰ:δ15N的下降反映了水体反硝化作用速率的减弱;阶段Ⅱ:δ15N的上升表明,随着海水表面温度的升高导致海洋初步缺氧增强,不完全反硝化作用开始在海洋氮循环中占主导地位。阶段Ⅲ:KGB界线之下的δ15N记录了约7‰(15‰ - 8‰)的显著负漂,这一变化与δ13Corg、δ13Ccarb和δ238U的负漂,以及大气二氧化碳浓度和海水表面温度的持续升高相对应(图2);δ15N的显著负漂反映了生物固氮作用的增强,而该增强过程与气候变暖引起的海洋缺氧扩张,反硝化作用增强和生物可利用氮的大量亏损密切相关(图3)。本研究揭示了冰室气候下海洋氮循环对短期气候变暖和海洋缺氧扩张的响应机制,为未来研究间冰期气候条件下的海洋氮循环演化提供了重要的参考案例。

该项研究得到国家自然科学基金重大项目资助。

论文相关信息:Wenli Yang,Jitao Chen*,Chaosheng Yue,Junpeng Zhang,Yuping Qi,Xiang-dong Wang,Shu-zhong Shen, Enhanced nitrogen fixation as a result of short-lived global warming and marine anoxia in the Late Pennsylvanian icehouse climate, Global and Planetary Change, 2025, 105134, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2025.105134.

图1 研究剖面δ15N, δ13Corg,δ13Ccarb趋势对比图

图2 KGB变暖期化学地层与地质事件的综合对比

图3 罗甸盆地KGB变暖期海洋氮循环的概念模型图

附件下载: