海绵动物是最早形成的后生动物支系之一,它们从寒武纪早期开始就广泛分布于从浅海生物礁到深海的各类环境,并在地质历史中多次成为主要造礁生物。到现在,海绵动物仍然是物种多样性仅次于刺胞动物的第二大非两侧对称动物门类。前人研究显示,海绵动物在生态上的成功一方面可归因于它们在不同水动力和底质条件下呈现出的优化的宏观形态和固着方式,另一方面则来源于它们的表型可塑性(包括形态可塑性)。许多现生海绵可根据环境条件变化调整其宏观形态、出水口位置、骨针密度以及固着方式等。但这些成功的生态适应策略是海绵动物从寒武纪以来一直就有,还是在五亿多年的漫长演化中通过自然选择逐渐塑造而来的,尚无定论。

近日,由中国科学院南京地质古生物研究所副研究员罗翠领衔,联合新加坡李光前自然历史博物馆及成都理工大学研究团队开展的一项研究为回答上述问题提供了新见解。相关成果发表于英国皇家学会综合性学术期刊《开放科学》(Royal Society Open Science)。

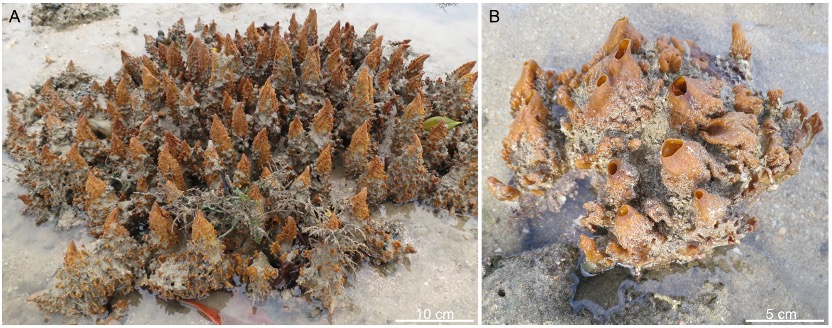

该研究在云南寒武系第四阶乌龙箐组发现的新化石旋柱莲苞海绵(Lotispongia helicolumna)属细丝海绵科。细丝海绵类是寒武纪碎屑岩软基底环境的常见生物,却在奥陶纪后几近灭绝,其骨架多为薄壁中空的筒状、仅由单轴骨针构成且以粗大的纵向骨针为主。旋柱莲苞海绵的骨架形态基本符合细丝海绵科定义,但有四项较为独特的形态学特征:(1)构成其体壁的纵向单轴骨针互相螺旋缠绕,增加了骨架机械强度;(2)具有发达的根束,更适应底质革命后形成的显生宙型软基地;(3)体壁表面有向上向外放射状伸出的骨针,可防止沉积物阻塞入水孔或生物体陷入软基底中;(4)其出水口可以关闭(根据化石形态推测)。其中,螺旋缠绕的单轴骨针曾见于寒武纪化石Kiwetinokia且被解释为锚着骨针,类似骨针形态在旋柱莲苞海绵中应为独立起源。第2和第3项特征在适应软基底环境的现生海绵中常见,但从未见于寒武纪细丝海绵类。第4项特征是现生海绵受到不利环境刺激时的常见反应,此前从未在化石记录中报道。

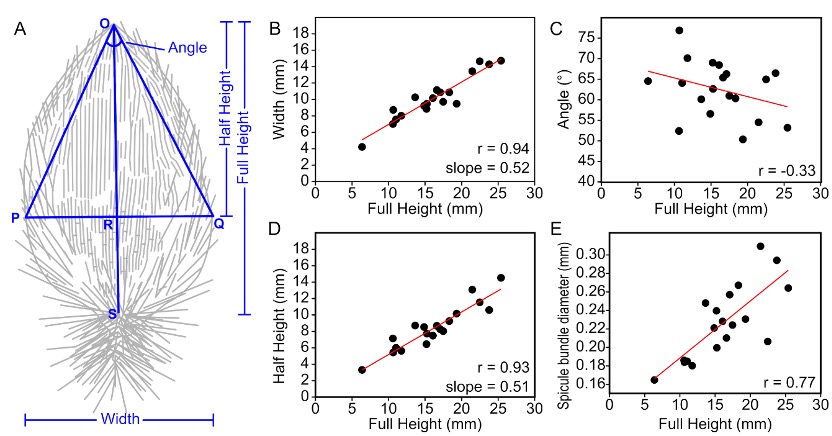

由此可见,5.1亿年前的旋柱莲苞海绵已经发展出了许多与现生海绵相似的适应策略。然而,研究中发现,这类海绵无论个体大小,一律保持严格相似的莲苞状形态,似乎不具有现生海绵中常见的形态可塑性以及模块化的水沟系结构。寒武纪其他细丝海绵类化石由于较少保存完整形态而尚无系统的形态测量研究,但在一百多年的研究历史中,也经验性地被认为具有较规则的形态。

旋柱莲苞海绵这一独特的化石案例表明,以细丝海绵为代表的一些寒武纪海绵动物可能在生理基础上与现生海绵动物存在显著差别。尽管一些复杂的适应特征仍能在此古老的生理基础上实现,但缺乏形态可塑性可能最终还是为这些远古海绵的延续带来了不利影响。这一见解为讨论海绵动物早期演化规律和演化机制提供了新思路。

本研究得到了国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息:Luo,C., Hong,Y., Sun,Z., Sun,H., Lim,S.C., Wang,T., Zhang,L., and Zhao,F., 2025, Advanced adaptive strategies in an ancestral body plan: insights from a 510-Ma-old leptomitid sponge. Royal Society Open Science, v. 12, p. 251072, https://doi.org/10.1098/rsos.251072.

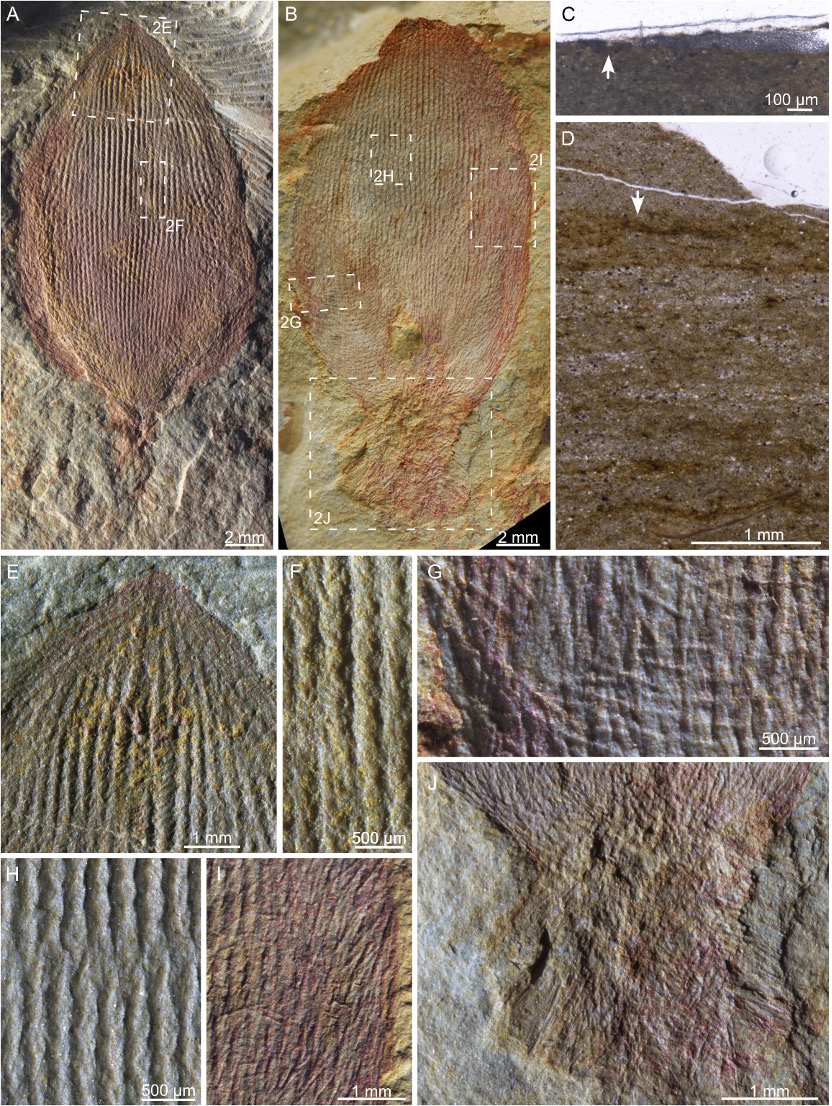

图1 旋柱莲苞海绵的正模标本(A,E,F)、一个副模标本(B,G,H–J)及另一块化石标本及其围岩的岩石薄片(C,D)。

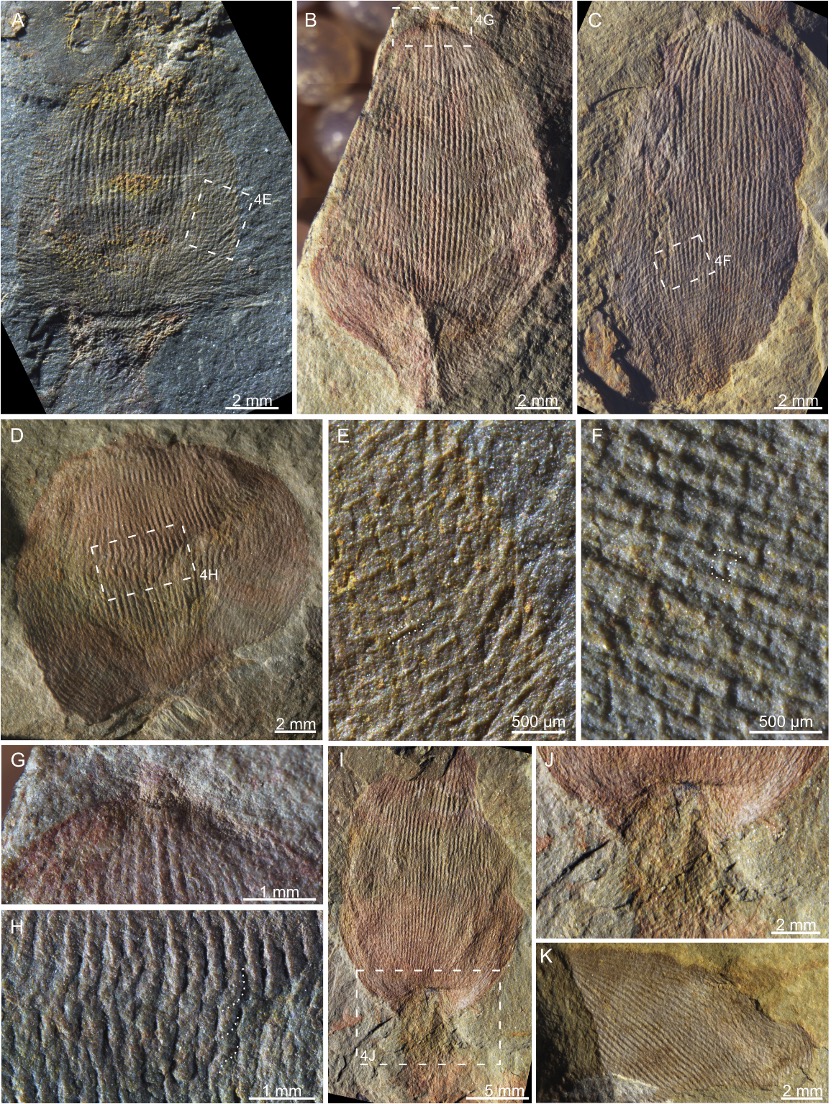

图2 旋柱莲苞海绵的一些副模标本,展示其形态细节。

图3 旋柱莲苞海绵的形态测量结果,数据基于19个保存较完整的标本。

图4 新加坡的砂栖性普通海绵Spheciospongia sp.。(A)和(B)分别示其出水口关闭与打开时的状态。

附件下载: