固着蛤是一类已灭绝的浅海相双壳类,在晚侏罗世至白垩纪繁盛于热带—亚热带浅海碳酸盐台地。因演化迅速、分布广泛,固着蛤成为白垩纪生物地层对比和古环境重建的重要化石类群。青藏高原北拉萨地体广泛分布的郎山组,其沉积时代长期被认为限于阿普特期晚期(Late Aptian)至赛诺曼期早期(Early Cenomanian),而阿普特期早期(Early Aptian)的沉积与化石证据极为匮乏。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所硕士研究生叶凯,在副研究员郭文和西北大学副研究员饶馨的共同指导下,联合吉林大学教授王明、英国开放大学教授Peter W. Skelton等,在北拉萨地体尼玛盆地郎山组中,首次发现了阿普特期早期(早白垩世晚期)的放射蛤类固着蛤化石——Agriopleura libanica(Astre),这也是中国目前已知最古老的固着蛤化石记录。相关研究成果发表在国际地学期刊《远古世界》(Palaeoworld)。

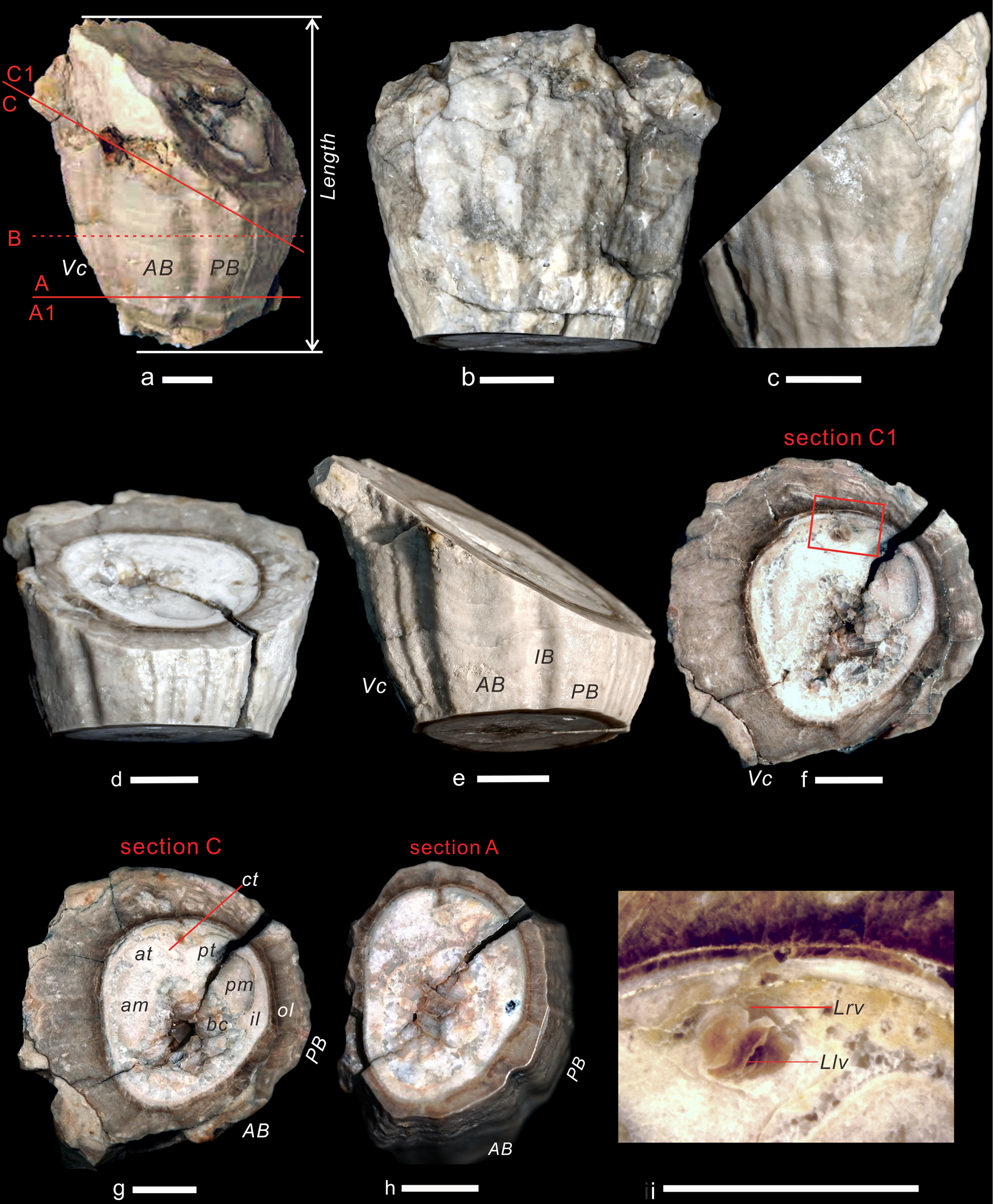

研究人员从尼玛县中仓地区郎山组灰岩中采集到保存完好的 Agriopleura libanica 右壳标本,以及与其共生的 Offneria murgensis 化石。通过系统的形态学与比较解剖学研究,发现该物种在韧带结构、铰齿和肌痕特征上与亚洲特有属——阿普特期晚期(Late Aptian)至阿尔布期(Albian)Auroradiolites高度相似,从而为“Auroradiolites直接起源于Ag. libanica”的假说提供了有力证据。

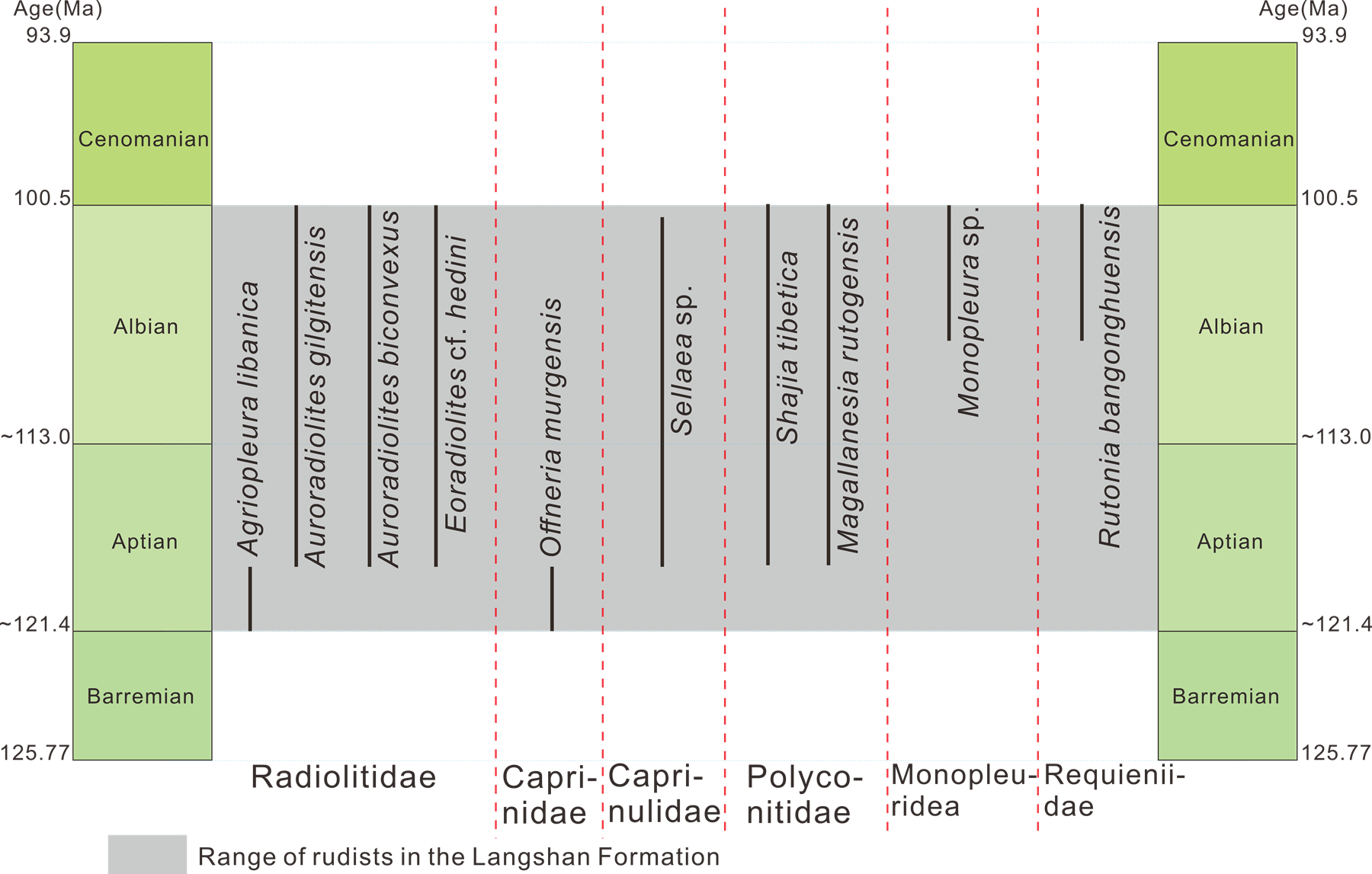

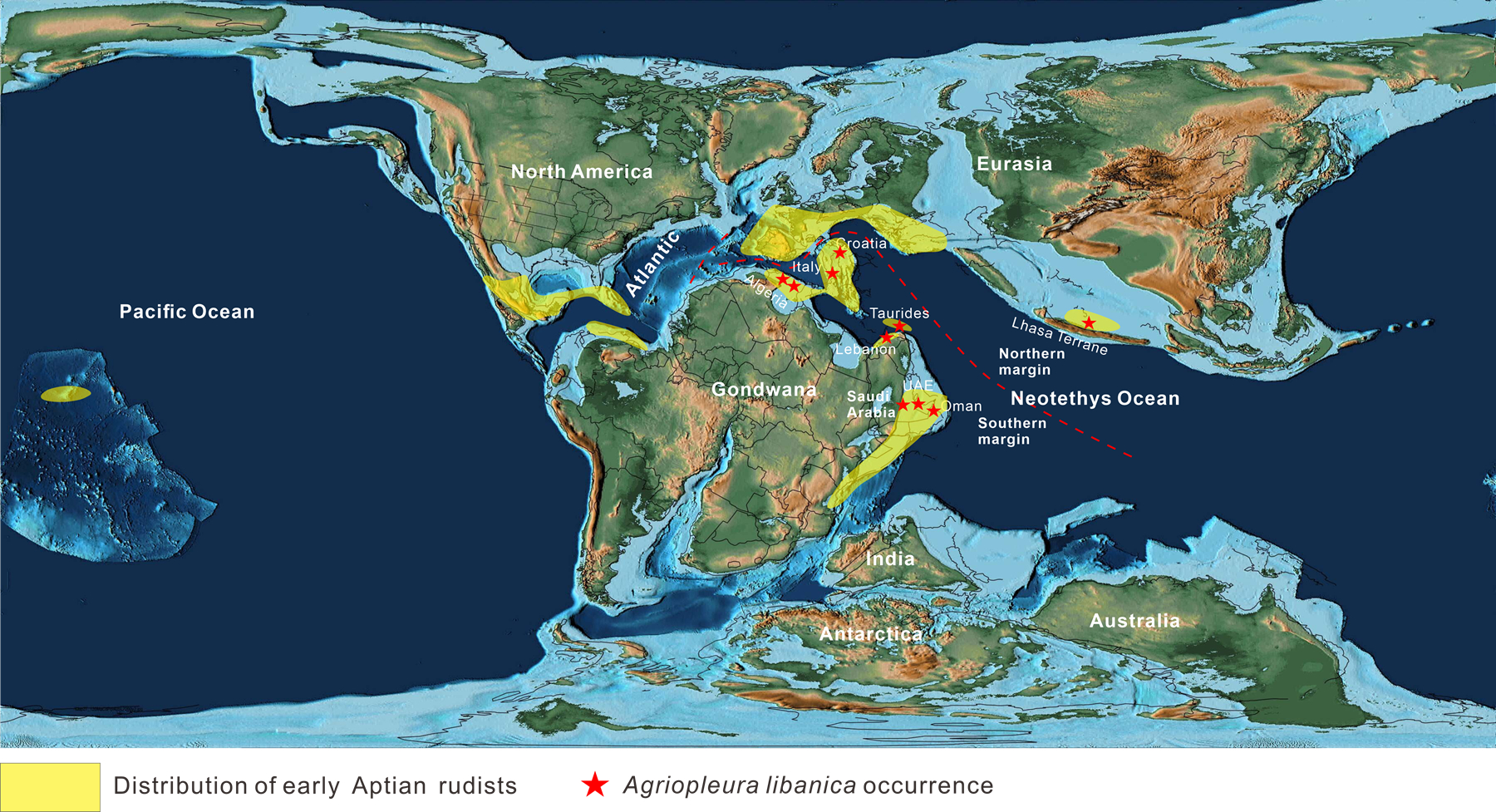

Agriopleura libanica–Offneria murgensis 组合是南特提斯阿拉伯—非洲边缘地区阿普特期早期的标志性生物组合。该组合在拉萨地体的发现,不仅将郎山组中固着蛤的地质记录前推至阿普特期早期,也填补了该类群在阿普特期早期从阿拉伯地区向东延伸至东亚的关键地理空白,更是该物种在特提斯洋北缘的首次报道。这一发现对传统上认为早白垩世特提斯洋南、北两岸固着蛤动物地理区系相互隔离的观点提出了有力挑战。

尼玛盆地阿普特期早期固着蛤的发现,为精确限定郎山组的沉积起始年代、重建北拉萨地体的古地理格局,以及揭示班公湖—怒江洋的演化历史,提供了关键的化石证据与年代约束。

本研究由国家自然科学基金、第二次青藏高原综合科学考察研究、吉林省教育厅科研项目及古生物学与油气地层应用全国重点实验室资助。

论文相关信息:Kai Ye,Xin Rao*,Quewang Danzeng,Peter W. Skelton,Bintao Gao,Yiwei Xu,Ting Ruan,Kun Liang,Wen Guo,Ming Wang*. First record of early Aptian (Early Cretaceous) radiolitid Agriopleura libanica (Astre) from the Langshan Formation,northern Lhasa Terrane: Oldest rudist bivalves in China. Paleoworld. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2025.201054.

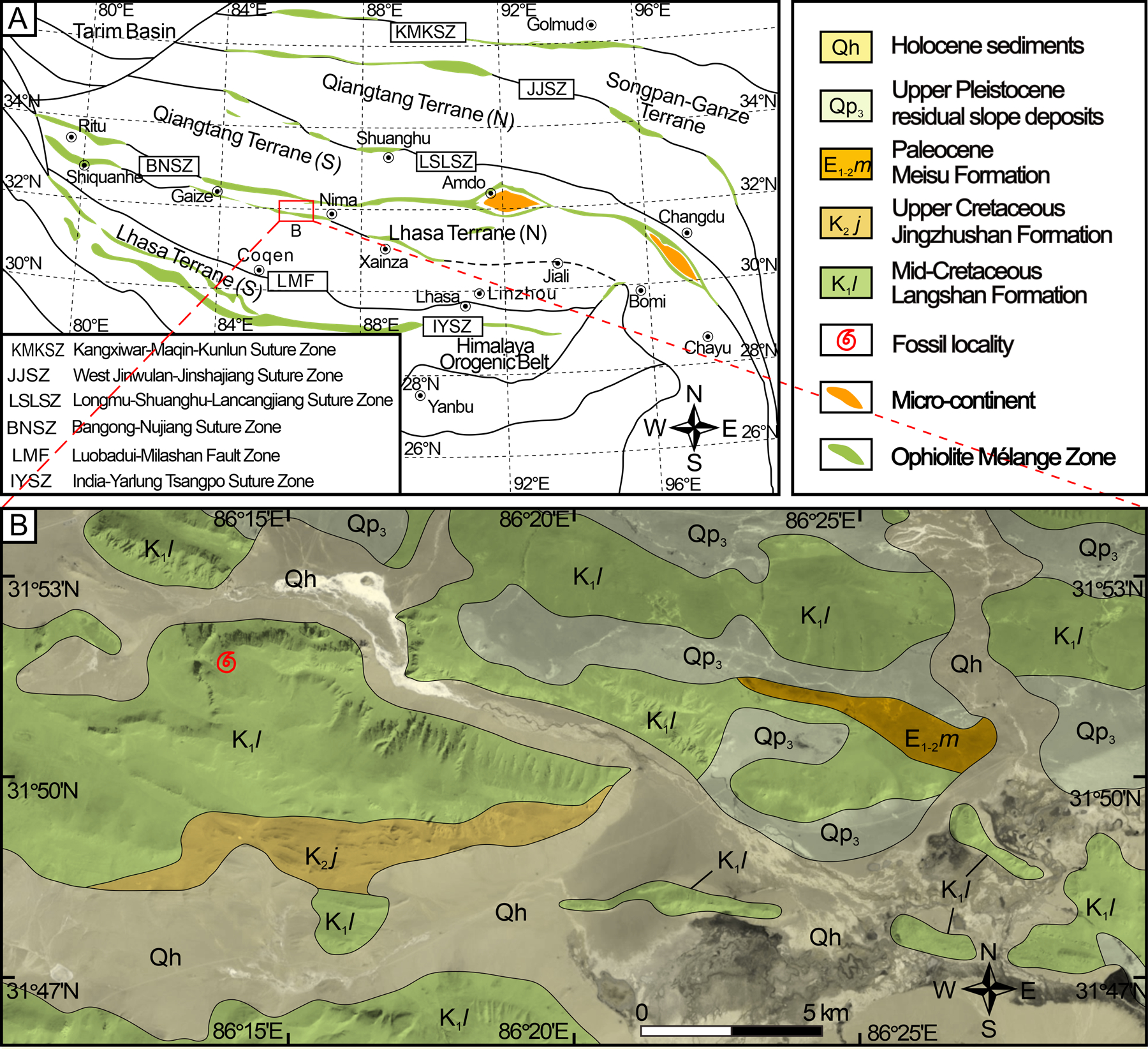

(A)青藏高原构造格架简图 和(B)研究区域(中仓地区)地质简图

北拉萨地体尼玛盆地Agriopleura libanica (Astre) 标本

北拉萨地体郎山组白垩纪固着蛤的年代地层分布

阿普特期早期Agriopleura libanica (Astre)的生物古地理分布

附件下载: