科研进展

-

PPP专辑《早古生代海洋氧化、缺氧与生命演化》出版

近日,中国科学院南京地质古生物研究所张俊鹏博士、张元动研究员,与美国加州大学河滨分校Timothy W. Lyons教授、Charles W. Diamond博士,美国阿巴拉契亚州立大学助理教授Cole T. Edwards,在地学SCI学术期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上共同组织的专辑《Marine oxygenation, deoxygenation and life during the Early Paleozoic》完成出版。该专辑共收录了来自中、美、欧等多个国家和地区地学同行的研究论文共15篇,综述论文2篇。论文以地质学、地球生物学和沉积地球化学研究为主,内容涉及寒武纪-泥盆纪多个关键时期的地质事件,通过重建沉积期的古生产力与氧化还原条件,分析生物地球化学循环波动,探讨海洋缺氧事件与生态系统变化之间的关系。

氧气与生命的关系一直是“地质历史时期生命与环境协同演化”研究领域的热点与难点。无论是以古元古代和新元古代大气氧气含量的升高作为早期生命演化的关键节点,抑或是将显生宙以来的海洋缺氧事件当作海洋生物灭绝事件的诱因;诸多此类研究中,重建大气-海洋的氧气含量水平一直都是关键。

早古生代,作为见证海洋生物多样性爆发与复杂生态系统形成的重要时期,早期植物的登陆同样参与调节大气氧气与二氧化碳的含量。然而,尽管大气氧气含量在逐步上升,海洋依然发生多期次不同规模的缺氧事件。虽然无法在规模上与中生代的大洋缺氧事件相提并论,但它们常常能与同期发生的生物灭绝事件联系起来。因此,在大气海洋有氧化的进程中,探讨这些海洋缺氧事件的成因与规模及其可能对海洋生态系统产生的影响颇为重要,这也是组织该专辑的意义。

中晚寒武世,温室气候期的海洋底水氧化还原状态不稳定。LeRoy et al. 通过深水相页岩的铁组分和微量元素数据,恢复寒武纪鼓山阶-排碧阶长时间尺度的海洋底水化学状态变化;而Gill et al. 通过黑色页岩的δ98Mo估计碳同位素漂移事件SPICE(Steptoean Positive Carbon Isotope Excursion)期间缺氧海底面积,指出局部地区缺氧海水在SPICE前已经开始扩张。早中奥陶世,伴随全球降温,海洋水体分层效应减弱,广海整体趋于氧化。Chen Y. et al.、Luan et al. 和Fang et al. 分别通过沉积学和地球化学手段重建浅水碳酸盐台地、台地边缘、台地内凹陷等不同沉积环境中的氧化还原条件变化,并提出这些变化对于同期生物事件成因的启示。

晚奥陶世-早志留世之交,海洋生物地球化学循环伴随冰期也发生变化。赫南特冰期期间,海洋循环加剧,营养盐循环增强(Liu et al.),表层海水生产力增加(Khan et al.),因此虽然浅水相区因海平面下降造成氧化还原界面变深,但外陆棚斜坡及深水相区底水依然保持缺氧状态,甚至硫化(Young et al.)。然而,Chen C. et al. 通过分析灰岩中存在的流体迁移现象,指出该时期的碳酸盐岩地球化学信号更容易受成岩作用影响。同时,Baucon et al. 则通过观察笔石、遗迹等化石特征,讨论缺氧海水影响下的生态系统变化。晚志留世发生的劳事件(LAU)及同期大幅度的全球碳同位素漂移,同样是全球气候变化和广海有机碳埋藏增加的结果;Bowman et al. 和 Fryda et al. 通过不同的地球化学指标和模拟计算,得出一致的结果。晚泥盆世的海洋缺氧事件,长时间以来一直被认为是同期生物灭绝事件的诱因,但其期次、持续时间和分布范围一直存在争议。Boyer et al. 通过分析同一沉积盆地不同环境的氧化还原条件变化,指出缺氧海水的扩张时间和分布范围决定水体缺氧对生态系统的影响程度和具体机制,未来研究应关注二者在时间和空间上的对应性。

另外,由责任客座编辑张俊鹏等完成的同名综述文章《Marine oxygenation, deoxygenation, and life during the Early Paleozoic: An overview》同时出版。该文章通过分析不同经典模型重建的大气氧气、二氧化碳含量波动及长时间尺度的气候转变,系统性地总结和评述早古生代各期次海洋缺氧事件的成因、特点及其与生物地质事件的关系,最后指出当前研究存在的问题并展望未来研究的发展趋势。

本研究得到中国科学院先导专项、国家自然科学基金委、江苏省自然科学基金委、国家留学基金委和美国航天局NASA Astrobiology Institute的共同资助。

具体专辑内容,详见网页:Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | Marine oxygenation, de-oxygenation, and life during the early Paleozoic | ScienceDirect.com by Elsevier

早古生代大气-海洋环境综合变化图,包含大气O2和CO2含量,海水87Sr/86Sr和δ13C及表层海水温度(SST,℃),海洋动物多样性变化,陆生植物演化节点等(详见Zhang et al., 2021,图中灰色条带指示海洋缺氧事件)

032021-11 -

RPP出版“植物庞贝”研究专辑

在中国科学院南京地质古生物研究所建所七十周年之际,国际权威学术期刊《古植物与古孢粉学评论》(Review of Palaeobotany and Palynology)本月出版了二叠纪“植物庞贝”研究专辑《Wuda Tuff Flora: A Permian peat-forming T0 fossil plant assemblage from Wuda Coalfield, Inner Mongolia》,恭贺南京古生物所70华诞(Dedicated to the 70th Anniversary of Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, CAS)。封面化石植物——华夏植物群代表瓢叶目联合齿叶Tingia unita。

二叠纪“植物庞贝”研究专辑封面(封面照片:华夏植物群的特有属种Tingia unita)

整体植物复原照片,有节类Palaeostachya guanglongii

距今约3亿年前,中国内蒙古乌达煤田生长着一片生机盎然的沼泽森林。因一场意外的火山活动,这片森林被火山灰沉降作用定格在原地,这种保存方式与意大利“庞贝古城”颇为相似,故名“植物庞贝”。这一发现于2012年由中国科学院南京地质古生物研究所王军研究员发表在《美国科学院院报》(PNAS),引起了中外学者的广泛关注,被誉为晚古生代陆地生态系统中一座重要的化石森林宝库。

二十余年来,南京地质古生物所的科研人员对内蒙古乌达煤田“植物庞贝”化石森林进行持续不断发掘和探索,不仅获得了详尽的野外样方数据,更积累了大量的植物化石标本。基于原地埋藏的保存状况以及有机连生的标本积累,“植物庞贝”森林群落的物种构成逐步明朗。很多以往仅靠印痕形态鉴定识别的化石属种,随着繁殖器官和解剖结构的完善,都可以整体复原为自然种。与此同时,研究团队还对该植物群落的地质构造、形成时代、埋藏过程、物种构成及生态链条等多项背景信息进行全方位地研究。通过本专辑1篇前言及15篇研究论文,阶段性展示“植物庞贝”的最新研究进展。主要包括:

1)对“植物庞贝”的发现、挖掘和研究历程进行了回顾,并对煤田中6、7号层煤四个植物群的埋藏、演替过程作详细的复原(Wang J. et al., 2021a, preface);2)对火山灰中的锆石进行高精度的CA-ID-TIMS U/Pb定年,结果显示“植物庞贝”的绝对年龄值在298.34±0.09 Ma,非常接近石炭二叠纪的界限(Schmitz et al., 2021);3)对“植物庞贝”局部约80 m2的区域进行群落复原,通过该文章系统介绍项目组野外样方调查和群落生态分析的方法(Oplu?til et al., 2021);4)对“植物庞贝”群落多个类群的物种进行了细致、深入的系统分类研究,这其中包括石松类(D'Antonio et al., 2021)、有节类(Libertín et al., 2021; Liu et al., 2021)、种子蕨类(Zhou et al., 2021a)、前裸子植物瓢叶类(Wang J. et al., 2021b;Bek and Wang, 2021)、真蕨类(Wang S.J. et al., 2021; Wan et al., 2021; He et al., 2021; P?eni?ka et al., 2021; Voto?ková-Frojdová et al., 2021; Zhou et al., 2021b),植物生长型涉及乔木、草本及攀爬等多种类型;5)系统检查“植物庞贝”的化石标本,在有节、真蕨、瓢叶和苏铁等多个植物类群中共发现有八种类型的昆虫取食痕迹,揭示了森林群落中丰富的动-植物相互作用关系(Feng et al., 2021)。

在良好的化石保存条件下,本专辑论文充分利用了当代古生物学实验技术手段,发挥了团队分工协作的共赢优势,体现了对“植物庞贝”多视角多领域的高质量研究价值。“植物庞贝”未来更进一步的研究必将推动我们对于晚古生代多个植物类群早期起源、分类和演化的认识。更重要的是,它直接展示了二叠纪森林陆地生态系统的群落面貌以及复杂程度。

本专辑由王军研究员主导的由中国、美国、德国、英国、捷克等国内外学者组成的“植物庞贝”研究团队完成,相关研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类),国家自然科学基金以及现代古生物学与地层学国家重点实验室的联合资助。

专辑相关信息:Jun Wang, Hermann W. Pfefferkorn, Stanislav Oplu?til, Hans Kerp,eds., 2021. Wuda Tuff Flora: A Permian peat-forming T0 fossil plant assemblage from Wuda Coalfield, Inner Mongolia. Review of Palaeobotany and Palynology.

(https://www.sciencedirect.com/journal/review-of-palaeobotany-and-palynology/vol/294/suppl/C)

论文目录:

Wang, J., Pfefferkorn, H. W., Oplu?til, S., Kerp H., 2021. Permian “vegetational Pompeii”: A peat-forming in situ preserved forest from the Wuda Coalfield, Inner Mongolia, China – Introduction to a volume of detailed studies. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104502.

Schmitz, M. D., Pfefferkorn, H. W., Shen, S. Z., Wang, J., 2021. A volcanic tuff near the Carboniferous–Permian boundary, Taiyuan Formation, North China: Radioisotopic dating and global correlation. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104244.

Oplu?til, S., Wang, J., Pfefferkorn, H. W., P?eni?ka, J., Bek, J., Libertín, M., Wan, M. L., He, X. Z., Yan, M. X., Wei, H. B., Voto?ková Frojdová, J., 2021. T0 Early Permian coal-forest preserved in situ in volcanic ash bed in the Wuda Coalfield, Inner Mongolia, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104347.

D'Antonio, M. P. B., Boyce; C. K., Wang, J., 2021. Two new species of Sigillaria Brongniart from the Wuda Tuff (Asselian: Inner Mongolia, China) and their implications for lepidodendrid life history reconstruction. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104203.

Liu, L., P?eni?ka, J., Bek, J., Wan, M. L., Pfefferkorn, H. W., Wang, J., 2021. A whole calamitacean plant Palaeostachya guanglongii from the Asselian (Permian) Taiyuan Formation in the Wuda Coalfield, Inner Mongolia, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104245.

Libertín M., Bek J., Wang J., Oplu?til S., P?eni?ka J., Frojdová J.V., 2021. New data about three sphenophylls and their spores from the volcanic tuff of Wuda, Taiyuan Formation, earliest Permian, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104484.

Wang, J., Wan, S., Kerp, H., Bek, J., Wang, S. J., 2021. A whole noeggerathialean plant Tingia unita Wang from the earliest Permian peat-forming flora, Wuda Coalfield, Inner Mongolia. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104204.

Bek, J., Wang, J., 2021. A comparative study on in situ spores of some Paleozoic noeggerathialeans and their implications for dispersed spore assemblages. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104379.

Wan, M. L., Sun, W. J., Bek, J., Liu, F., Hill, C., Wang, J., 2021. Scolecopteris minuta sp. nov., a marattialean fern from the early Permian Wuda Tuff Flora of Inner Mongolia, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104246.

P?eni?ka, J., Wang, J., Bek, J., Pfefferkorn, H. W., Oplu?til, S., Zhou, W., Libertín, M., 2021. A zygopterid fern with fertile and vegetative parts in anatomical and compression preservation from the earliest Permian of Inner Mongolia, China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104382.

Wang, S. J., Wang, J., Liu, L., Hilton, J., 2021. Stem diversity of the marattialean tree fern family Psaroniaceae from the earliest Permian Wuda Tuff Flora. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104378.

He, X. Z., Zhou, W. M., Li, D. D., Wang, S. J., Hilton, J., Wang, J., 2021. A 298-million-year-old gleicheniaceous fern from China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104355.

Voto?ková-Frojdová J., Wang J., P?eni?ka J., Bek J., Oplu?til, S., Libertín M., 2021. A new leptosporangiate fern Oligosporangiopteris zhongxiangii gen. and sp. nov. from the lowermost Permian of Inner Mongolia, China – morphology, anatomy and reproductive organs. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104479.

Zhou, W. M., P?eni?ka, J., Bek, J., Wan, M. L., Boyce, C. K., Wang, J., 2021. A new anachoropterid fern from the Asselian (Cisuralian) Wuda Tuff Flora. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104346.

Zhou, W. M., Wan, S., Wan, M. L., Hilton, J., P?eni?ka, J., Wang, J., 2021. Yangopteris ascendens (Halle) gen. et comb. nov., a climbing alethopterid pteridosperm from the Asselian (earliest Permian) Wuda Tuff Flora. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104282.

Feng, Z., Wang, J., Zhou, W. M., Wan, M. L., P?eni?ka, J., 2021. Plant–insect interactions in the early Permian Wuda Tuff Flora, North China. Review of Palaeobotany and Palynology, 294, 104269.032021-11 -

奥陶纪喇叭角石目头足类系统演化研究进展

头足类是一类海生软体动物,公认起源于寒武纪芙蓉世,一直延续到现代。奥陶纪时期,头足类不仅在壳型以及壳体内部结构上发生了强烈的分化;在生活方式、生物地理方面也呈现分异演化,表现为浮力调节方式开始多样化,游泳能力开始增强,生态分异加剧等特征。其中,喇叭角石目头足类以其壳形样子奇特和快速分异的特征而引人瞩目。

喇叭角石目头足类最早出现于中奥陶世大坪晚期,至晚奥陶世凯迪中期消失,发现于波罗的海、中国、北美等地区。作为可以用于中–晚奥陶世全球地层对比的标志化石,其系统分类和演化历程至今仍不清楚,缺乏系统性研究。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队的方翔博士等,联合瑞士苏黎世大学、芬兰赫尔辛基大学、捷克布拉格查理大学、泰国玛哈沙拉堪大学的科研人员,以华南地区产出的大量化石材料为基础开展了喇叭角石类的系统演化研究,并首次将分支系统学方法运用于喇叭角石目头足类。相关研究成果刊载于国际古生物学期刊《系统古生物学杂志》(Journal of Systematic Palaeontology)。

研究人员结合前人已发表材料,选取了喇叭角石目内震旦角石科和喇叭角石科,共计17个种级分类单元;以及直角石类的2个外类群单元。经过详细描述编码了其中24个性状特征并开展进一步的分析,结果显示喇叭角石目可以分为三个类群(Sinoceras、Ancistroceras、Lituites),并准确对应喇叭角石目的震旦角石科和喇叭角石科。

研究还首次确认震旦角石科为基干类群。科研人员指出,震旦角石科是在中奥陶世早期就率先起源了,而喇叭角石科作为单系类群则是在随后的演化过程中才出现。研究还描述了采自华南地区的新材料,共包括3个新种;其中新建立的Tyrioceras longicameratum也是Tyrioceras属在我国的首次报道。

本研究得到了中国科学院先导专项和国家自然科学基金的共同资助。

论文信息:Fang, X.*, Pohle, A., Kroger, B., Aubrechtová, M., Burrett, C., Zhang, Y.B., Zhang, Y.D., 2021. Phylogeny of Middle–Late Ordovician lituitid cephalopods based on cladistic analysis. Journal of Systematic Palaeontology, 19(9): 633–350. https://doi.org/10.1080/14772019.2021.1944354.

喇叭角石目头足类演化树

以咱象鼻角石(Rhynchorthoceras yizanense sp. nov.)标本,产自湖南省桑植县大田坝组

272021-10 -

华北二叠系高精度时间框架研究取得重要进展

晚古生代大冰期的消退是地球有植被覆盖以来唯一有记录的大冰期向温室期的转变,这次大冰期向温室期的转变与现今可能的全球变暖有很多相似之处。研究该时期地球气候和环境变化与生物演化之间的关系,对认识当前气候变化和人类生存条件有重要的指示意义。

华北地区二叠纪海陆过渡相和陆相地层中保存了丰富的植物化石和脊椎动物化石,为上述研究提供了丰富的材料。但由于陆相植物大化石组合带和孢粉组合带的地层对比分辨率较低,且缺乏高精度绝对年龄的约束,华北地区的二叠纪陆相地层仍然缺乏可靠的时间框架。这阻碍了对这一关键时期重要地质事件、气候变化和生态系统演化等相互关系的深入解读。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所张华研究员等与南京大学沈树忠院士、吴琼博士及合作者在华北二叠系高精度时间框架研究方面取得重要进展。研究成果发表于国际地学领域顶级期刊《地质学》(Geology)。

研究团队在我国华北板块北部保德地区二叠纪海陆过渡相和陆相地层中发现数层火山灰层,通过利用化学剥蚀-同位素稀释-热电离质谱(CA-ID-TIMS)方法对这些火山灰进行了高精度锆石铀-铅同位素年代学研究,共获得7个火山灰锆石高精度铀-铅年龄。首次为华北北部地区二叠纪地层建立了系统的时间框架,颠覆了该地区陆相地层时代以往的划分和对比方案,并为深入解读华北宏观构造背景、生物演化和气候环境变化历史等提供时间约束。

研究发现:华北北部地区上石盒子组顶部与孙家沟组底部之间存在约2千万年(约280 Ma至260 Ma)的地层缺失,推测可能与古亚洲洋强烈的俯冲或闭合有关。华北地区从早二叠世阿瑟尔期开始气候湿度显著降低,该气候变化趋势与同纬度欧美地区气候干旱化同步,表现出中低纬地区的全球性气候干旱化。同时,二叠纪早期大规模火山活动的时间与大气CO2浓度显著上升、晚古生代大冰期显著消退、中低纬地区气候显著干旱化的时间呈现高度吻合,进而表明长期大规模的火山活动可能在晚古生代大冰期消退和中低纬气候干旱化中起重要作用。

南京古生物所张华研究员和南京大学沈树忠院士为共同通讯作者,南京大学吴琼博士为论文第一作者。本研究得到了中科院先导科技专项B的资助。

论文相关信息:Q. Wu, J. Ramezani, H. Zhang*, J. Wang, F. Zeng, Y. Zhang, F. Liu, J. Chen, Y. Cai, Z. Hou, C. Liu, W. Yang, C. M. Henderson, S. Shen*,2021, High-precision U-Pb age constraints on the Permian floral turnovers, paleoclimate change and tectonics of North China. Geology 49, 677–681. doi:10.1130/G48051.1

图1 华北地区二叠系时间框架、植物演化、气候变化和构造事件以及同时期大规模火山活动和全球气候环境变化事件222021-10 -

最新研究揭示真蕨植物对三叠纪末生物大灭绝事件的响应模式

三叠纪末期生物大灭绝事件被认为是显生宙以来最严重的五次灭绝事件之一,全球海陆生态系统受到重创,并导致约80% 的物种消失。相比于海洋而言,陆地生态系统也受到这次大灭绝的巨大影响,但对陆地植物多样性损失的严重性却不甚了解,尤其对植物大化石多样性丧失的严重程度缺乏系统性研究。追踪植物大化石属种多样性变化及生存环境,可为研究陆地植被的灭绝速率和演化模式提供更直观有效的方法。

从古生代晚期到中生代早期,真蕨类植物曾是陆地生态系统的重要组成部分和优势植被类群。为此,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员带领的国际科研团队,与西北大学地质学系张兴亮教授团队的周宁博士后,以及奥斯陆大学Wolfram Kürschner教授等共同合作,首次聚焦三叠纪末大灭绝事件对真蕨植物群落的影响,系统研究了华南四川盆地三叠纪—侏罗纪过渡期真蕨植物的多样性变化和生态环境,为探究陆地生态系统对三叠纪末期生物大灭绝事件的响应提供了新的证据。研究成果近期发表在国际地学学术刊物《全球与行星变化》杂志(Global and Planetary Change)。

根据对来自四川盆地16个产地的晚三叠世须家河组和早侏罗世珍珠冲组真蕨类植物化石记录的分析,鉴定出8科16属67种,其中约有38个种在晚三叠世须家河组消失,同时有10个新种在早侏罗世珍珠冲组出现。结合大植物化石和孢粉化石记录,发现蕨类植物大化石及孢子化石在三叠纪—侏罗纪之交并没有出现明显的大规模灭绝事件,而是存在显著的植物种群更替现象。这进一步揭示了在远离中大西洋火成岩省(CAMP)的东亚低纬度区域,植物类群对此次灭绝事件的响应程度。同时,基于植物大化石及孢粉的多元统计分析表明,三叠纪末的瑞替期呈现出温暖湿润的热带-亚热带气候特征,而早侏罗世特定的抗旱类群(如掌鳞杉科)明显增加,表明了侏罗纪早期环境趋于干热。

本项成果第一作者为周宁博士(西北大学博士后),中国科学院南京地质古生物研究所许媛媛博士生、李丽琴博士、安鹏程博士生、鲁宁博士,以及西北大学张兴亮教授、布加勒斯特大学Mihai Popa教授是该论文共同合作者,王永栋研究员和Wolfram Kürschner教授为论文通讯作者。

本项研究由国家自然科学基金项目、中科院战略性先导科技专项(B类)、国家重点研发计划项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室项目等联合资助。

论文信息:Ning Zhou, Yuanyuan Xu, Liqin Li, Ning Lu, Pengcheng An, Mihai Emilian Popa, Wolfram Michael Kürschner*, Xingliang Zhang, Yongdong Wang*, 2021. Pattern of vegetation turnover during the end-Triassic mass extinction: Trends of fern communities from South China with global context. Global and Planetary Change. Volume 205, October 2021, 103585. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103585

四川盆地三叠纪-侏罗纪之交真蕨植物与孢子化石属种多样性的比较

A. 真蕨植物地层记录与种数多样性变化;B. 真蕨植物与孢子化石在各层位多样性的变化; C、D. 瑞替期和早侏罗世早期代表性真蕨植物化石与孢子化石的对应关系

左图为真蕨植物大化石和蕨类孢子的聚类分析及主成分分析;右图为基于共生关系分析的蕨类大植物化石及蕨类孢子共存网络图。

四川盆地晚三叠世部分真蕨植物化石复原图

A. 网叶蕨(Dictyophyllum nilssoni);B. 合囊蕨(Marattia muensteri); C. 荷叶蕨(Hausmannia emeiensis);D. 拟丹尼蕨(Danaeopsis fecunda)

四川盆地晚三叠世和早侏罗世部分真蕨植物化石复原图

A. 锥叶蕨(Coniopteris tiehshanensis);B. 似托第蕨(Todites kwangyuanensis);C. 环帽蕨(Cynepteris lasiophora);D. 异脉蕨(Phlebopteris xiangyuensis)202021-10 -

西藏北羌塘地块二叠纪地层及古地理研究取得新认识

西藏北羌塘地块及云南三江地区二叠纪古地理演化是近年来学术界研究的前沿热点,尤其是北羌塘与华南碰撞的时间、方式等是多学科学术研究关注的焦点。此外,北羌塘地块也是我国油气资源勘探的重要地区。因此,了解北羌塘地块的古地理演化对于解决它和华南地块的汇聚时间和方式,以及未来对北羌塘地块开展能源资源勘探都具有重要意义。

近年来,中国科学院南京地质古生物研究所张以春研究员等同南京大学、中国矿业大学师生多次深入西藏羌塘无人区热觉茶卡一带及西藏东部昌都一带,联合开展地层研究工作。研究人员通过对类及小有孔虫化石的系统研究(图1),厘定了这两个地区二叠系的地层系统。并结合北羌塘地块唐古拉地区、杂多地区已有研究资料,提出了北羌塘地块二叠纪地层的沉积演变模式。相关研究成果发表在《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)。

研究认为北羌塘地块在早二叠世时,整体都是浅海相地层沉积。但从早二叠世空谷期开始,北羌塘地块整体发生较大的相变,其中杂多地区发育裂谷,有大量火山岩喷发,且火山岩影响到了昌都地区,但在热觉茶卡地区可能缺失该时期及中二叠世的地层;中二叠世时,北羌塘地块北部火山作用逐渐减弱并发育碳酸盐台地沉积,但热觉茶卡地区此时仍未接受沉积;晚二叠世时,在北羌塘地块乃至思茅地块上,广泛发育含大羽羊齿植物群和类化石的海陆交互相地层,它不整合覆盖于不同地层之上。并且晚二叠世时,北羌塘内部沉积体系发生反转,由北低南高转变为北高南低(图2)。

研究认为北羌塘内部裂谷的逐渐关闭、晚二叠世海陆交互相地层的广泛发育及北羌塘内部的沉积反转是由于印支-思茅地块同华南的初始碰撞所导致(图3)。碰撞的挤压应力传递到了北羌塘,造成北羌塘内部地层的变化,同时也促使北羌塘地块的顺时针旋转,进而也解释了古地磁的研究成果,即北羌塘从早三叠世开始快速北移。

该研究得到了科技部第二次青藏科考、中科院战略先导B类项目、国家自然科学基金委项目联合资助。

论文相关信息:Qiao, Feng, Zhang, Yi-chun*, Wang, Yue, Yuan, Dong-xun, Ju, Qi, Xu, Hai-peng, Zhang, Hua, Zheng, Quan-feng, Cai, Yao-feng, Hou, Zhang-shuai, Shen, Shu-zhong, 2021. An updated age of Permian strata in the Raggyorcaka and Qamdo areas, Tibet and their paleogeographic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 582, 110660. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110660

图1. 北羌塘热觉茶卡地区晚二叠世雪源河组中的有孔虫化石

图2. 北羌塘地块二叠系沉积演变示意图

图3. 北羌塘地块古地理演化示意图

082021-10 -

混翅鲎化石在中国的首次发现板足鲎(hòu)是生存于古生代的一类重要的节肢动物,是现代蛛形纲的近亲。因其形似蝎子,故俗称为海蝎。板足鲎最早出现于奥陶纪,在志留纪达到了多样性的巅峰,之后走向衰落,于二叠纪末全部灭绝。板足鲎以其独特的外形而备受人们关注,是志留纪(距今约4.3亿年)的“明星动物”。加之其生态多样性高,在海洋、淡水、陆地等多种生态环境中均占有一席之地,因此是我们了解古生代生态环境变迁的重要媒介。

混翅鲎是板足鲎目下的一个科级分类单元,这一类群的第三对附肢高度特化,具长刺,形态夸张。混翅鲎独特而极易辨识的附肢与现生鞭蛛的须肢相似,被认为可用于固定猎物,是混翅鲎较强捕食能力的体现。然而,与其较高的曝光度相比,学界一直以来对此类动物缺乏深入了解。已报道的混翅鲎共两属四种,均依据志留纪劳俄古陆(Laurussia)的少数化石标本所建立,且近八十年来一直没有发现新的类群。有限的化石极大限制了我们对该类群形态多样性、地理分布和演化历史的了解。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所硕士生王晗在王博研究员指导下,与中国科学院古脊椎与古人类研究所、德国柏林自然博物馆、英国自然历史博物馆的科研人员合作,报道了来自华南地区志留纪早期的混翅鲎一新属新种:秀山恐鲎(Terropterus xiushanensis gen. et sp. nov.)。此次发现填补了混翅鲎类在中国,乃至整个冈瓦纳大陆的空白;也代表了已知最古老的混翅鲎化石记录,扩展了我们对此类动物形态多样性和地理分布的认知。相关研究成果近期以封面论文的形式发表于国际学术期刊《科学通报》(Science Bulletin)上。

恐鲎体型较大,体长可达近一米。其第三对附肢特化增大,并具密度较高的硬质长刺;后体及尾部似蝎。科研人员基于形态学与系统发育分析,重建了秀山恐鲎的形态,并确定了其在板足鲎家族中的系统发育位置。

新材料保存完好的附肢,以及生殖附属器、尾部、体表纹饰等特征,为混翅鲎科形态多样性讨论提供了诸多新证据,其中具有“嵌合”形态特征的恐鲎附肢Ⅲ指示了混翅鲎类群具有较为复杂的演化历史。此外,华南地区志留纪早期的浅海地区尚未发现大型捕食性动物,而恐鲎作为具捕捉“利器”的大型节肢动物,极有可能在这一环境中扮演着顶级捕食者的角色。

一直以来,志留纪板足鲎的化石记录多集中于劳俄及其周边地区,而在广大的冈瓦纳大陆及周边则很少发现板足鲎的踪迹。本文的研究以及近年来多种板足鲎化石在华南的发现,提示我们在冈瓦纳大陆及其周边可能也存在着繁盛的板足鲎类群。

本研究工作由中国科学院和国家自然科学基金共同资助。南京古生物所杨定华绘制了生态复原图。

论文信息:Wang Han *, Dunlop J., Gai Zhikun, Lei Xiaojie, Jarzembowski E. A., Wang Bo *, First mixopterid eurypterids (Arthropoda: Chelicerata) from the Lower Silurian of South China, Science Bulletin, https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.07.019

图1. Science Bulletin封面(秀山恐鲎生态复原图由杨定华绘制)

图2. 秀山恐鲎(Terropterus xiushanensis)(a,c,d,e,f:附肢;b:背侧及腹侧复原图;g:生殖附属器及生殖盖板)

图3. 系统发育分析结果(秀山恐鲎标注为蓝色)

292021-09 -

晚三叠世大网羽叶属植物新发现及全球化石记录修订

大网羽叶属(Anthrophyopsis Nathorst)是晚三叠世代表性裸子植物化石。自1878年建立至今,已有一百四十余年的研究历史,在全球范围内曾经盛极一时,分布广泛。但是,该属是一个已灭绝形态属,被认为是苏铁类或种子蕨类植物,分类位置仍存在许多争议;尤其是由于标本保存不完整,长期以来对其形态特征变化的认识较为有限,一直难以取得突破。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生许媛媛,在导师王永栋研究员和祝幼华研究员指导下,与罗马尼亚布加勒斯特大学Mihai E. Popa教授、西南石油大学张廷山教授团队等同行合作,对新近发现自中国四川的大网羽叶属的新材料开展深入的系统学研究,从全球化石记录角度进行分类修订和时空分布特征探究,并在形态学特征上取得了突破性认识。成果发表在国际学术刊物《古植物与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)上。

本次研究,团队在四川广元地区上三叠统须家河组中发现了大量保存精美的大网羽叶属化石(图1和2)。这些标本产自同一层位,并呈现出不同的叶缘形态变化特征。研究人员据此对该属的形态学特征展开了更为深入的研究,并对其属征进行修订,揭示了该种植物叶缘具有或深或浅的缺刻,或偶呈羽状的形态特征,突出了该属叶形特征的异型性。这一特点在长期研究中从未有过报道,刷新了百余年来对该属植物形态的新认知。

研究人员在此基础上,对其属型种——粗脉大网羽叶(Anthrophyopsis crassinervis)进行了形态复原和重建,勾画出了一个叶形似芭蕉、呈长卵形、侧脉相互连接成多边形网格,且叶的长宽可达50 cm × 20 cm 以上的大型植物形态(图3)。

研究团队还对全球范围内已发表的大网羽叶属植物化石进行了全面评估和修订。结果表明,已报道的16个种化石记录中,只有3种可以认定为有效种(包括Anthrophyopsis crassinervis,A. tuberculata,A. venulosa),并分别指定其选模和选副模标本。另有4种暂且存疑以待进一步修订,此外有9种均为无效种。

通过对全球化石记录的时空分布特征分析,研究人员认为大网羽叶属分布时代仅限于晚三叠世,最早化石为距今约2.3亿年的卡尼期,并且在瑞替期最为繁盛,具有重要的地层指示意义。大网羽叶属在中国局限分布于晚三叠世的南方植物区,而在北方植物区无确凿化石记录,属重要的古气候指示植物,进而证实了该时期我国南北方植物区的古气候特征存在显著差异。通过古地理分析可推断出,该植物于晚三叠世早期起源于中国华南板块,于瑞替期辐射迁移到中东和欧洲及非洲地区(图4)。

本研究得到了国家自然科学基金项目、中科院战略先导B类项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室基础和自主项目联合资助。

论文相关信息:Xu Yuanyuan, Mihai E. Popa*, Zhang Tingshan, Lu Ning, Zeng Jianli, Zhang Xiaoqing, Li Liqin, Wang Yongdong*, 2021. Re–appraisal of Anthrophyopsis (Gymnospermae): New material from China and global fossil records. Review of Palaeobotany and Palynology, 292(3): 104475. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2021.104475.

图1 发现自四川广元地区的大网羽叶(Anthrophyopsis crassinervis)新标本,显示叶缘不同程度的缺刻

图2 发现自四川广元地区的大网羽叶新标本,显示粗壮的中脉和结网的深裂叶缘形态

图3 粗买大网羽叶的形态复原图,显示叶缘网脉及具有不同程度的缺刻

图4 晚三叠世大网羽叶属的全球分布及其可能的辐射迁移路线062021-09 -

晚奥陶世赤道地区珊瑚研究新进展

晚奥陶世见证了珊瑚的起源与早期演化。澳大利亚东部在这一时期地处赤道,珊瑚极为繁盛。其中在新南威尔士中部,保存有完整的上奥陶统(除赫南特阶)化石记录,且经过60多年的系统研究,已成为研究人员了解珊瑚早期演化的经典区域。然而,在新南威尔士州东北部的新英格兰地区,化石记录仅见于少数地点的凯迪阶中部,且相关研究极少(仅20世纪70年代中期的一篇研究论文),因此,珊瑚动物群面貌特征及演化意义有待深入探讨。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所王光旭副研究员与澳大利亚的合作者系统研究了新英格兰地区凯迪中期“Trelawney层”的化石新材料,为了解澳大利亚东部(以及赤道地区)晚奥陶世珊瑚动物群的面貌、生物地理特征及生物地层序列提供新的实证资料。相关研究成果已在国际地学期刊Proceedings of the Linnean Society of New South Wales上正式发表。

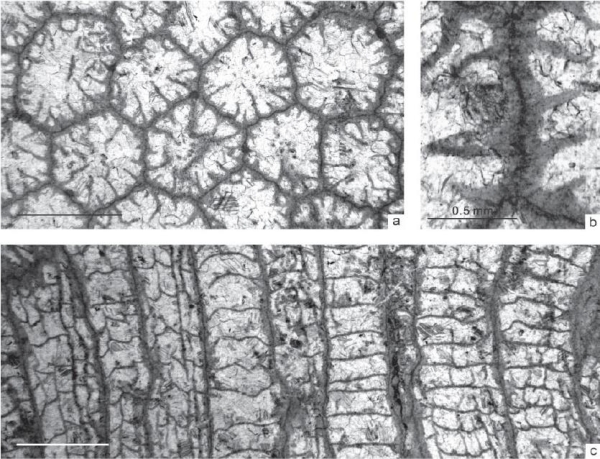

该项研究系统描述珊瑚12属13种(含1新属2新种),首次报道床板珊瑚类Paleofavosites、Navoites、Heliolites和Propora,以及皱纹珊瑚类Bowanophyllum和Coelostylinae gen. nov.等。结果表明,该动物群以皱纹珊瑚Favistina和Crenulites、床板珊瑚Hemiagetolites和Mongoliolites为特色(插图1),与相距不远的Manilla-Attunga地区同期动物群极为相似,均应归于新近识别的区域性珊瑚-层孔海绵Ⅲb动物群。

本项研究得到中国科学院青年创新促进会、中国科学院战略性先导科技专项(B类)及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

论文相关信息:Wang, G.X., Percival, I.G., Zhen, Y.Y., and Webby, B.D. 2021. Late Ordovician corals from allochthonous clasts in the Devonian Drik-Drik Formation of northeastern New South Wales, Australia. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 143, 51–86. https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/LIN/index.

插图1 澳大利亚东部晚奥陶世凯迪中期代表性的珊瑚分子 (除特别标注,图中比例尺均代表2mm)022021-09 -

华南上扬子区北缘中奥陶世三叶虫动物群研究新进展

中奥陶世是奥陶纪生物大辐射的关键时期,这一时期全球三叶虫多样性(属级、种级)达到峰值。华南作为奥陶纪三叶虫研究的经典地区,已取得众多研究成果;但过去的工作多集中在扬子台地内部,对扬子台地北缘的研究相对薄弱,使得人们对该地区三叶虫动物群的整体面貌、古生态以及古地理的认识并不充分。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队的魏鑫博士与研究所内多位团队成员,以及北京大学、西安地质调查中心的相关人员合作,对上扬子区北缘渝北城口地区中奥陶世(大坪晚期-达瑞威尔早期)三叶虫动物群进行了深入研究。通过对大塘口和大槽剖面厚坪组三叶虫的逐层采样,以及室内系统的古生物学研究,揭示了该地区中奥陶世三叶虫动物群面貌,并识别出两个三叶虫生态组合;同时也为该时期三叶虫生物古地理的研究提供了关键证据。相关研究已在线发表在国际期刊《历史生物学》(Historical Biology)。

本次报道的厚坪组三叶虫共计13科16属17种,含1新种Mioptychopyge chengkouensis sp. nov.。剖面自下而上可识别出两个三叶虫生态组合,即Agerina组合(下段和中段)和Nileus-Illaenus组合(上段)。前者生活于碳酸盐底质的内陆棚边缘环境,而后者主要发育在浅外陆棚环境,进而推断出三叶虫生态组合的演替变化与达瑞威尔早期的海平面上升密切相关。

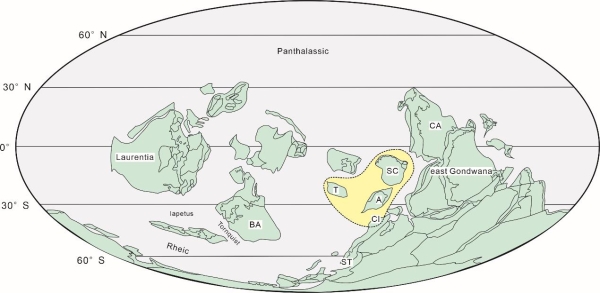

论文还对同时期17个地区的95个属或亚属三叶虫数据开展了定量分析(CA和NMDS)。结果显示,厚坪组的三叶虫具有浓厚华南地方色彩,也反映出该时期华南与东泛冈瓦纳地区,尤其是塔里木板块、印支板块和伊朗中部地块存在密切的生物地理联系。

该研究得到国家自然科学基金项目、中国科学院战略性先导科技专项(B类)以及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

论文相关信息:Xin Wei, Zhiqiang Zhou, Renbin Zhan, Guanzhou Yan & Jianbo Liu (2021): Middle Ordovician trilobites from the Houping Formation of South China: implications for palaeoecology and palaeobiogeography. Historical Biology, 1-28. https://doi.org/10.1080/08912963.2021.1945592 .

图1. 厚坪组上、中、下三段的三叶虫多样性(属级)及丰度百分比

图2. 新种Mioptychopyge chengkouensis sp. nov.(图A-G)

图3. 厚坪组和同期地层三叶虫生态组合的古地理分布,其中C和D分别指示Agerina组合与Nileus-Illaenus组合

图4. 中奥陶世大坪晚期-达瑞威尔早期古地理复原图,示意华南板块与塔里木板块、印支板块和伊朗中部地块密切的动物群联系302021-08