科普文章

-

最新研究指大多数蛙类物种在非鸟翼类恐龙大灭绝后同时出现

图中名为 Petropedates cameronensis 的蛙类来自喀麦隆,属于蛙超科(Natatanura)分枝,大灭绝发生后很快在非洲大陆起源。(图片来源:Brian Freiermuth 拍摄)

树蛙全部在恐龙灭绝之后演化出现,随着森林的逐步恢复而繁衍壮大,如图中马达加斯加岛上的树蛙Boophis marojezensis。(图片来源:BrianFreiermuth拍摄)

(化石网报道)据环球科学(翻译 刘威尔 审校 谭坤):最新的蛙类进化树显示,占蛙类物种总数88%的三条主要进化枝中的物种都在非鸟翼类恐龙消失的大灭绝之后同时出现。

在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表的一篇论文中,一个国际研究团队展示了新的蛙类进化树,它帮助我们解开了科学家们困扰已久的蛙类演化谜题,阐明了其演化的过程和步骤。

研究人员意外地发现:包含现存蛙类物种数量88%的三条主要谱系是同时在6600万年前白垩纪晚期、第三纪初期的大灭绝事件之后演化形成的;而非如之前主流研究的观点,即许多现代蛙类类群起源于更古老的年代。

论文的共同作者、佛罗里达自然历史博物馆两栖和爬行类副馆长 David Blackburn 解释道:“蛙类在地球上存在的时间已远超2亿年,但我们的研究表明,蛙类的多样性直到恐龙灭绝之后才出现爆炸式增长,并逐步演化成为现今我们能见到的大多数蛙类物种。”他还表示:“这一结果完全是我们没有想到的。”

Blackburn 认为,在小行星或彗星撞击地球,引发大面积动植物灭绝之后,蛙类物种的迅速多样化表明这些幸存者们很可能填补了地球上新的生态位空缺。

他解释说:“我们认为,当时的地球生态系统出现了包括大范围森林破坏等许多重大变化,但蛙类十分擅长在微小的栖息地中挣扎求生,因此当森林和热带生态系统逐渐修复后,它们迅速把握了生态系统中新的生存机遇。”

蛙类逐渐壮大并成为脊椎动物中最为多样化的类群之一,目前有记载的蛙类物种就已超过6700种。但基因数据的缺失严重阻碍了科学家们可靠地追溯蛙类的演化历程并揭示不同蛙类家系间的关系。

Blackburn 加入了由来自中山大学生命科学学院、德克萨斯大学奥斯汀分校、加州大学伯克利分校的研究人员组成的国际团队,专攻蛙类演化问题,他们构建的数据集比先前研究中所用的要大7倍。研究团队从156个蛙类物种中提取了由95个细胞核基因组成的核心数据集,将其与之前发表的研究所提供的基因数据中145个额外物种的数据相结合,得出了迄今为止最为可靠的进化树,即系统发育关系。研究结果呈现了目前已知的全部55个蛙类家系,并由此得出了蛙类演化的全新时间线。

研究人员随后利用化石记录解译不同蛙类家系之间的基因区别,并定位其分化的可能时间。分析表明,雨蛙超科(Hyloidea)、蛙超科(Natatanura)、姬蛙科(Microhylidae)这三类主要的蛙类进化枝是同时演化形成的。论文的通讯作者、中山大学生命科学学院生物化学与分子生物学系的张鹏教授表示,他们起初对这一结果是持怀疑态度的。

张鹏教授说:“从没有人得到过这样的结论。我们设定不同的参数多次重新分析,但结果仍保持不变。这时我才意识到,我们的数据已经给出了强烈的暗示,这不可能是一个错误结果。”

Blackburn 介绍称,以其他动物的演化为背景进行分析结果的检验时,这些结果开始显露出非凡的意义。

他解释道:“通过观察鸟类或哺乳动物的系统发育,我们可以发现它们对气候和地质事件等地球历史事实的反映。因此,你可能会认为大灭绝、板块运动等主要事件也会对蛙类演化产生影响,并在某种程度上与主要进化枝之间的分化有所联系。这正是我们能从研究得到的系统发育树上看到的。”

Blackburn还说,世界范围内具有远亲关系的蛙类物种间普遍具有较强的相似性,这一蛙类演化和生物学问题长久以来都困扰着众多科学家,如今很可能因为主要蛙类进化枝的同时演化这一结论而有所启发。大灭绝事件摧毁了地球生态系统并激发了一次系统重启,不同的现代蛙类家系可能在随后的时间内经历了相似的演化路径。

“你可以轻易地在中非、菲律宾、厄瓜多尔找到看起来几乎一样的蛙类,它们的最近共同祖先可能生活在远在1亿2千万年前。”Blackburn 补充道,“这些不同的进化枝似乎在大灭绝发生后经历了极为相似的分化过程。”

Blackburn还介绍说,虽然大灭绝事件为蛙类打开了新的生存机遇,显著推动了世界范围内树蛙的演化,但同时也扼杀了许多其它的蛙类进化枝,尤其是分布于北美洲的蛙类。

“除去非常少的几种,北美地区所有其他蛙类都是在恐龙灭绝后定居的。”Blackburn说,“如果我们能回溯到霸王龙横行的北美大陆,也可以在那里看到蛙类,但夜晚的蛙鸣声绝对会与我们在现代听到的完全不同。那些蛙类甚至不属于同一科。”

研究还表明,全球蛙类分布能够为超级大陆分离过程的追溯提供帮助。这一过程始于2亿年前的联合古陆(Pangea),随后冈瓦纳大陆(Gondwana)分离成为了南美和非洲大陆。数据显示,蛙类很可能曾在由南美洲向澳洲迁移的过程中将南极洲作为踏脚石,而当时的南极大陆还未被冰原覆盖。

Blackburn 急切地希望利用新的系统发育树描绘化石记录的路线图,尤其针对白垩纪出现的蛙类。

“这给我们未来可能或不可能发现的结果限定了期望。”他说,“蛙类化石记录中很可能有许多新的发现等着我们,这太令人兴奋了。”

张鹏教授表示,虽然蛙类在大灭绝中的存活以及随后的兴旺都证明了他们极强的恢复力,它们当前面对疾病、生境丧失与退化时表现出来的脆弱性十分令人担忧。

张鹏教授还说:“我认为,这项研究最令人激动的地方在于,我们向人类展示了蛙类是一种多么强大的动物类群。他们能够在导致恐龙消失的全球生物大灭绝中存活并且很快恢复兴旺。然而,由于人类对自然生境的破坏,蛙类数量目前正在持续下降。这是否意味着人类正在引发一场比以往还要更严重的生物大灭绝?我们需要仔细思考这个问题。”2017-07-21 -

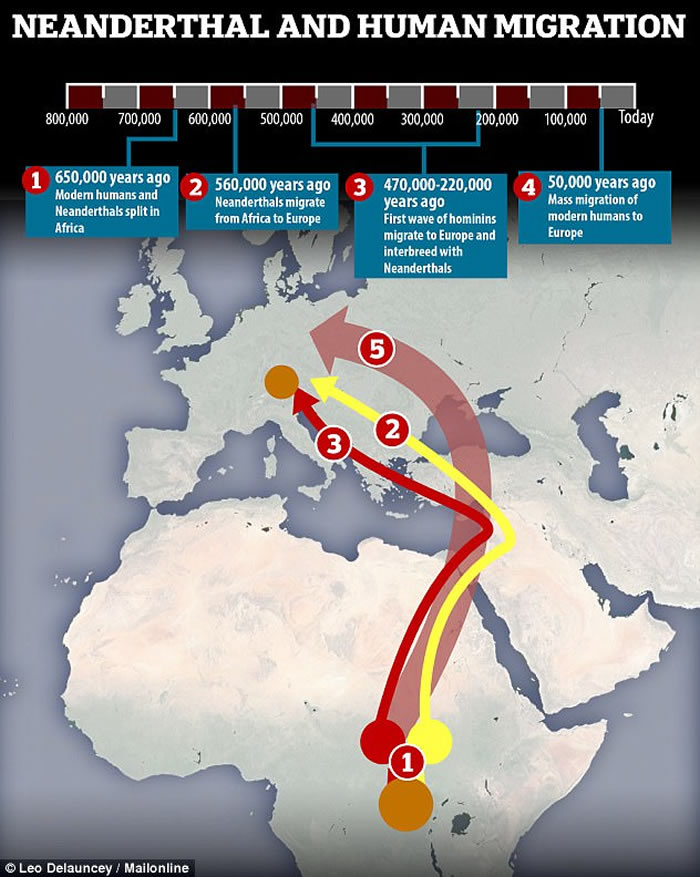

早期人类在47万-22万年前与穴居人进行交配

最新研究发现小群体早期人类在47万-22万年前从非洲迁移至欧洲,他们在欧洲与穴居人交配。该图表显示这一事件的时间范围。

最新发现的一根股骨化石获取的基因数据显示,它属于12.4万年前的穴居人,表明穴居人祖先到达欧洲不久,早期人类就开始离开非洲向欧洲迁移。科学家认为,早期人类与穴居人发生交配行为是47万-22万年前,比之前预想晚30万年时间。

(化石网报道)据新浪科技(叶倾城):目前,科学家通过研究分析一根远古人类骨骼化石,能更一步地理解现代人类和穴居人之间的复杂关系。这根骨骼化石基因数据表明,它属于12.4万年前穴居人,暗示着在穴居人到达欧洲之后一支早期人类离开了非洲。

科学家认为,这些早期人类在47万-22万年前与穴居人进行交配,这比之前科学家认为的时间范围晚30万年。德国马克斯·普朗克人类历史和科学研究所和蒂宾根大学的研究人员分析了这根股骨化石中的线粒体DNA。

线粒体是人体细胞能量制造机器,拥有独自的DNA,是从细胞核DNA中分离出来的。线粒体是从母体遗传获得的,因此可用于跟踪分析母系血统和种群分离时间。随着时间线粒体DNA突变发生的变化可用于区分种群,评估拥有共同祖先的两个群体共同度过的时间。

之前研究观察了穴居人和现代人类的核DNA,猜测这两个种群在大约76.5万-55万年前出现分离,但是分析线粒体DNA发现早期人类与穴居人分离时间大约是40万年前。科学家对于早期人类进化提出了不同观点的激烈争论,这表明早期人类从非洲迁移出来,之后才出现现代人类广泛扩散。

早期人类群体可能获得穴居人的线粒体DNA,这是生活在欧洲的穴居人与远古人类交配的结果,同时,早期人类也获得穴居的少量细胞核DNA。但是迄今为止,这仅是一个理论,需要更多的数据进行核实验证。德国西南部Hohlenstein-Stadel洞穴挖掘的穴居人股骨化石仅是一个偶然发现。

研究报告首席作者科西莫·波斯特(Cosimo Posth)博士说:“该骨骼化石表明该穴居人尸体遭受一只大型食肉动物撕咬,骨骼线粒体基因数据表明它属于穴居人分支。”

研究人员称这根骨骼化石为“HST”,推测它的历史大约有12.4万年,来自于一个不同分支的穴居人血统。HST线粒体血统和所有其它已知穴居人血统至少在22万年前出现分离,这项最新研究表明,穴居人人口数量比之前预想得更大,其线粒体的多样性超出了之前的预期。

从时间轴角度来看,这项发现暗示小群体早期人类从非洲迁移至欧洲是在47万-22万年前,在欧洲他们与穴居人交配。意味着并非直到5万年前才出现现代人类大规模地从非洲向欧洲境内迁移。

波斯特博士称,我们并不知道早期人类迁徙人群的数量,但是我们猜测其数量可能会少一些。早期人类大量迁徙涌入欧洲的可能性较小,对穴居人细胞核DNA的影响甚微。但是迁徙的早期人类与穴居人发生交配性行为,足以完全替换当时穴居人的线粒体谱系,最终使他们的线粒体谱系非常接近现代人类。

波斯特指出,如果你观察一下穴居人线粒体DNA,你会发现它们并未被完全替代。穴居人的原始信息是随着时间延续下来的,然而股骨化石的细胞核数据是理解穴居人和现代人类之间关系的重要因素,很难发现这样的骨骼化石标本,多数已被损坏。

目前,研究人员希望从另一支群体中获得高质量细胞核数据,进一步验证该理论的正确性。2017-07-21 -

美国新墨西哥州发现6200万年前鼠鸟化石 恐龙灭绝后鸟类重新振作迅速走向多样化

美国新墨西哥州发现6200万年前鼠鸟化石,恐龙灭绝后鸟类重新振作迅速走向多样化

(化石网报道)据科学网(徐徐):在美国新墨西哥州原住民土地上发现的一只微型小鸟的化石,为科学家提供了关于大部分恐龙灭绝后发生了什么的新想法。这只6200万年前的鼠鸟表明,在恐龙大灭绝事件发生后,鸟类重新振作并且迅速走向多样化,从而为今天令人眼花缭乱的鸟类奠定了基础。

这块在美国《国家科学院院刊》网络版上得以描述的化石不是一个完整的骨架,而是由零星碎片拼凑起来的。不过,某些标记性特征——比如能向前后翻转以帮助其攀爬或抓住东西的第四个脚趾——让研究人员确信,它是一只古代鼠鸟。科学家在新墨西哥州纳瓦霍人祖传的土地上发掘了这块化石。他们将其命名为Tsidiiyazhi abini——在纳瓦霍语中,有“小小的晨鸟”之意。它的鼠鸟后代大小和麻雀相仿,特点是拥有柔软、细长的灰色或棕色羽毛。今天,它们仍居住在撒哈拉以南非洲地区的森林中。

不过,最引人注目的是化石的年龄。6600万年前,一颗小行星撞击地球并且令恐龙时代戛然而止。这块化石仅在此次事件发生的几百万年后形成。恐龙灭绝后,诸如哺乳动物、青蛙等物种迅速反弹,并在占领新的可用生态位时演化成各种新的形式。这一过程被生物学家称为适应辐射。不过,关于鸟类发生了什么的化石证据很少。

研究人员将最新的化石证据同此前收集的来自现存鸟类的遗传数据结合起来,对鸟类演化的系统树进行了更新。此前的系统树利用这些数据将鸟类区分成不同的群体,但无法确定它们何时“分道扬镳”。如今,借助新的化石,科学家能确定不同的鸟类谱系是何时彼此分离的。据估测,9大陆地鸟类谱系——从鼠鸟到猫头鹰,再到诸如隼和鹰等猛禽类——的祖先接二连三地出现。事实上,它们均是在恐龙灭绝事件发生的时间点附近出现的。2017-07-14 -

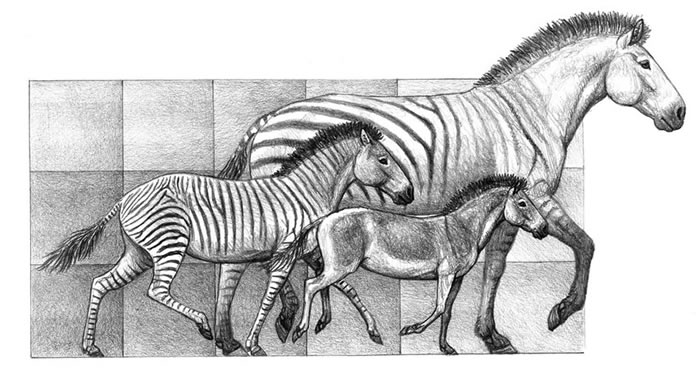

远古马化石提示驱动演化的因素(化石网报道)据EurekAlert!:新的研究分析了马的演化,结果提示,迁徙模式和环境变化驱动了新特性的形成。这些结果与一种叫做快速表型演化的学说向左,该学说提出,特性的形成是为了让物种能掌控新的利基环境。本质上,这是一个先有鸡还是先有蛋的问题:是特性先演化出来以促进某物种弥散至新的环境之中,还是弥散至新环境促使新的特性形成?如果发生的是快速表型演化,那么与生态相关特性的改变应该在种系分枝扩展的早期速度更快,因为物种谱系在进入新环境时需要有新的特性才能存活。

但是,当J. L. Cantalapiedra等人观察马在数百万年过程中的演化时,他们没有看到这种模式。研究人员对138个品种的马的化石特征进行了分析,它们所代表的演化树的跨越时间为从约1800万年前至当代。他们侧重于马的体型和牙齿大小(后者颇为重要,因为演化出较大的牙齿可帮助马进食新的植被品种)。他们的结果显示,体型大小的演化速度在展示高度和低度物种形成谱系中并无显著差异,而牙齿演化速度则在物种形成速度快的谱系中显著较慢。研究人员还对马如何适应新大陆的情况进行了观察。他们指出,尽管传统上一直认为,马是随着草原的出现而演化出互补特性的,但更近来的证据表明,在马到来之前草原已经有了。

将这种已有的环境与物种形成数据结合,作者们提出,环境和迁徙模式驱动了新特性的形成。2017-07-14 -

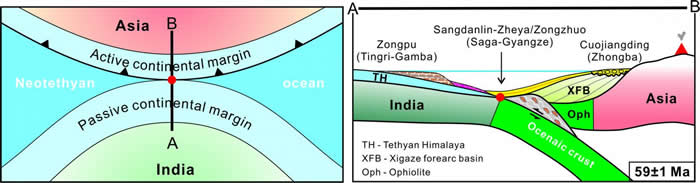

印度-亚洲大陆初始碰撞时间精确限定在古新世早期 碰撞造就喜马拉雅山脉和青藏高原(化石网报道)据EurekAlert!:印度与亚洲大陆的碰撞造就了喜马拉雅山脉和青藏高原,直接影响了全球气候-环境变化。精确约束印度-亚洲初始碰撞时间对于认识喜马拉雅造山过程、青藏高原隆升机制及其对环境、气候、生物的效应具有重要的意义。最近一项成果通过研究碰撞带沉积记录对印度-亚洲大陆初始碰撞时间进行了精确约束。

由南京大学胡修棉教授等撰写的题为“利用沉积记录精确约束印度-亚洲大陆碰撞时间与过程”的文章,发表在《中国科学:地球科学》中文版第3期。从碰撞前后两个大陆边缘的化石和碎屑记录出发,利用沉积物的物源改变、沉积盆地的性质改变两种方法,中、意两国科学家将印度-亚洲大陆初始碰撞时间精确限定在古新世早期。

地质学家通过研究大陆碰撞前后地质记录的变化来反演获得初始碰撞的时间。前人从古地磁、古生物、岩浆岩、变质岩、构造作用、地层和沉积记录等多个方面开展过大量研究,但由于对初始碰撞概念的理解不同,同时缺乏初始碰撞时间的有效判别标志,导致对印度-亚洲大陆初始碰撞的时间存在激烈的争论。

该项研究从大陆初始碰撞时间的定义出发,明确初始碰撞是两个大陆岩石圈开始接触的时间,也即大洋岩石圈消失的时间。该时间比碰撞带海水退出时间、地壳增厚时间、陆相磨拉石出现时间要早。研究论文通过缝合带附近深水浊积岩物源区由印度物源向亚洲物源转变的时间、缝合带两侧指示沉积盆地性质改变的环境突变或不整合时代的多种方法的精确约束,将印度-亚洲大陆初始碰撞时间确定为古新世中期(59±1 百万年前)。大陆初始碰撞时间比特提斯海在喜马拉雅地区彻底消亡时间要早两千万年,比喜马拉雅山前冲积砾岩出现时间要早三千万年。研究揭示,印度-亚洲大陆初始碰撞在西喜马拉雅和西藏南部不存在明显的穿时性。

这一研究结果丰富了板块构造和大陆动力学研究。不仅对于理解印度-亚洲大陆碰撞、青藏高原隆升、新生代亚洲气候-环境变化等具有重要的意义,而且为重建地质历史时期的大陆碰撞过程、确定大陆初始碰撞时间提供了一个有效的参考标准。

该研究得到国家自然科学基金杰出青年基金、中国科学院战略性先导科技专项(B 类)资助。2017-07-14 -

新研究表明现代人或深刻影响尼安德特人基因

新研究表明现代人或深刻影响尼安德特人基因

(化石网报道)据中国社会科学网(闫勇/编译):《科学》(Science)杂志官网于7月4日刊登了德国马克斯·普朗克人类历史科学研究所古人类学家的一项最新假说。对史前人类的相关研究证明,走出非洲之后的现代人曾在距今10万年至4万年间与尼安德特人发生过多次混血,以致今天除非洲裔以外的现代人体内都含有少量尼安德特人的基因。德国学者的这一新研究表明,现代人和尼安德特人之间可能更早就有过混血行为,而且后者的基因受到了前者很深的影响。

在德国西南部霍伦斯泰因—斯塔德尔洞穴发现了一具距今12万年的尼安德特人遗骸,该研究团队对其股骨进行基因检测,并将其线粒体DNA数据与尼安德特人、丹尼索瓦人等原始人类以及现代人数据对比。根据结果,研究人员预测,至少在距今22万年前,一位现代人女性与尼安德特人男性结合并产生了后代。随后,这位女性的线粒体DNA通过其后代在尼安德特人中传续下去,并且完全取代了尼安德特人原有的线粒体DNA。

项目参与者、德国马克斯·普朗克人类历史科学研究所教授约翰尼斯·克劳斯表示:“此后尼安德特人的线粒体DNA并非来源于其祖先,而是来自于非洲的早期现代人。”

对此,有学者认为,这种现象在人口数量非常少的时候就有可能发生。但也有学者提出,在有更多基因方面的证据之前,这个结论还仅仅停留在假说阶段。伦敦自然历史博物馆的克里斯·斯特林格(Chris Stringer)认为,目前还需要更多尼安德特人DNA以支持此假说。2017-07-14 -

人类在1万年前如何首次改变小麦基因(化石网报道)据EurekAlert!:新的研究揭示,大约在1万年前,当新月沃地(Fertile Crescent)的农业社会对小麦进行栽培后,小麦就开始出现基因改变。这些发现可帮助科学家们更好地了解用于制作面包的现代小麦的性状。

对野生小麦的栽种引起了其性状的改变,这些性状大多涉及种子休眠、麦穗形态及麦粒发育。例如,野生小麦的麦穗在成熟时会碎裂,但所有栽培的小麦麦穗在成熟时仍然是完整的,这能让收获变得较为容易。在这里,Raz Avni和同事用3-D基因序列数据和软件来重建野生四倍体小麦——圆锥小麦的14个染色体。该研究团队接着对栽培小麦与对应野生小麦中的导致麦穗破裂的基因进行了比较,旨在了解小麦演化转型为不会碎裂状态的基因变化基础。

他们在栽培小麦中发现了已经失去功能的两组基因。当他们对小麦株进行基因改造,令其中的一组基因恢复功能时,该株小麦会出现独特的麦穗:其上面部分是脆性的,而下面部分则不会脆裂。这些结果表明,这两个基因簇在改变野生小麦脆裂特性中起着部分作用。2017-07-14 -

重庆市推出《重庆恐龙化石地图》?重庆市推出《重庆恐龙化石地图》

?(化石网报道)据华龙网(首席记者 周梦莹):对于恐龙的印象,或许还停留在屏幕中、书本里,事实上,距离你不远处,也许就有真真儿的恐龙的模样。5日,重庆市规划局、重庆市地理信息中心推出《重庆恐龙化石地图》,带你一起细数分布在山城大地上的恐龙化石发现地,探寻远古生物的奥秘,感受地球沧海桑田的风云变幻。

看过《侏罗纪公园》的你,一定对里面身材高大、体格威猛的恐龙印象深刻,这种生活在中生代时期的动物大多数拥有矫健的四肢、长长的尾巴和庞大的身躯,曾经是地球生物中最厉害的统治者。在距今大约6500万年前,它们却突然间不复存在,成为生物进化史上的一个谜,而关于恐龙众说纷纭的灭绝原因,更为当时的地球霸主增添了几分神秘的色彩。随着地球的不断演变,许多恐龙遗体和遗迹被尘封在厚厚的地层中,变成了化石得以保存下来并为人们所知晓,成为了我们揭开恐龙世界谜底的有力证据。

最近,云阳发现世界级恐龙化石群遗址的消息,让重庆再次成为了科学家和恐龙迷关注的焦点。其实在亿万年前,我们生活的这片土地并非是现在山河相间的模样,那时的重庆遍布沼泽和湖泊,气候炎热潮湿,岸边森林密布、灌木丛生,是众多恐龙生活聚居的地方。在重庆各地发现的众多恐龙化石和生活遗迹就是这一生活场景最真实的写照,重庆也因此被誉为“建在恐龙脊背上的城市”。

部分恐龙化石遗址简介:

1.云阳普安乡老君村

普安乡老君村是重庆市最新发现的一处世界级恐龙化石群,目前正在进行研究与挖掘中。老君村位于长江南岸支流磨刀溪上游,周围群山连绵,化石遗址保存完好。此地的恐龙化石核心区出露长度达550米,通过抢救性发掘工作,到现在已形成长度150米、厚2米、高8米的“恐龙化石墙”,墙体面积1155平方米,是迄今世界范围内发现的侏罗纪时期最大单体恐龙化石墙,这些化石对于填补世界恐龙时空分布空白也有着重要的意义。

2.合川太和镇古楼山

在合川的嘉滨路上,一座巨型的恐龙雕塑尤为惹眼,而这个恐龙的原型就是太和镇古楼山发现的“合川马门溪龙”。1957年4月,石油勘探队在古楼山进行地质勘探时发现了恐龙化石,经过专业人员的挖掘与修复,迄今为止体型最大的马门溪龙得以出现在我们的视野里。这只恐龙化石保存完整,体形巨大,身体长22米,高3.5米,头颈抬起来可达11米高,因其稀缺和特殊性,合川马门溪龙入选《中国恐龙》特种邮票。

3.黔江正阳街道三阳岭

三阳岭距离黔江城区东南15公里,海拔550米,是黔江区唯一发现恐龙化石的地方,被人们誉为“龙隐之地”,目前已成为黔江区重点文物保护单位。自从1974年当地发现恐龙化石之后,这里曾先后几次发现过白垩纪晚期的恐龙化石。三阳岭是一个恐龙化石群的集中分布地,这里的恐龙化石种类多,有鸭嘴龙、巨龙、肉食类龙等,距今约7000万年,为研究渝、鄂边区地质成矿条件提供了古生物依据。

4.綦江老瀛山莲花保寨

老瀛山平均海拔800米,属于典型的丹霞地貌,在这里曾经生活鸭嘴龙类、甲龙类、翼龙类等多种恐龙,是一个颇具多样性的恐龙动物群。在莲花保寨相对平整的砂岩地面上,拥有多达600多个恐龙足迹,这些足迹大如象足,小如鸡爪,深浅也不尽相同,脚印越大陷得越深,最深的约2厘米,最浅的则不足1厘米,就像一朵朵“莲花”盛开在山间。这片土地之上的精彩不仅仅是恐龙足迹,还有被发现的众多恐龙骨骼化石,使老瀛山成为了一个展示綦江独特古生物遗迹的窗口。

5.北碚

北碚是重庆发现恐龙化石较多的地方之一,1939年在金刚碑发现的鸟脚类恐龙骨骼化石是重庆市域范围内最大发现恐龙化石的记录,随后在澄江镇、天生桥、西南大学等地共发现十多处恐龙化石。北碚的恐龙化石遗址不仅分布广泛,而且这些遗址中恐龙化石种类丰富、年代齐全,包含有中生代时期蜥脚类、兽脚类、鸟脚类、剑龙四个大类,被业界专家和学者誉为“恐龙之乡”,是研究恐龙及地球演变的重要地区。

相关资料:重庆发布《恐龙化石地图》 罗列山城63处主要恐龙化石遗址

(化石网报道)据中新网重庆7月5日电(钟旖):重庆市规划局、重庆市地理信息中心5日联合发布《重庆恐龙化石地图》,将重庆地区的恐龙化石遗迹进行了系统梳理,以期让各地群众更直观地感受重庆这一“建在恐龙脊背上的城市”。

“《重庆恐龙化石地图》是地理信息中心‘每周一图’团队推出的第186期地图,也是2017年的第24期。”重庆市地理信息中心地理文化团队负责人张海鹏介绍,近日,重庆云阳发现世界级恐龙化石遗址的消息,让山城再次成为科学家和恐龙迷关注的焦点。“其实在亿万年前,我们生活的这片土地并非是现在山河相间的模样,那时的重庆遍布沼泽和湖泊,气候炎热潮湿,是众多恐龙生活聚居的地方。在重庆各地发现的众多恐龙化石和生活遗迹就是这一生活场景最真实的写照,重庆也因此被誉为‘建在恐龙脊背上的城市’。”

张海鹏透露,此次重庆发布《重庆恐龙化石地图》,希望带领市民一起细数分布在山城的恐龙化石发现地,探寻远古生物的奥秘。地图共罗列有重庆24个区县的主要恐龙化石遗址63处。

地图还对比较有代表性的恐龙化石遗址进行了总结梳理,让读者可一目了然。如“重庆合川太和镇古楼山恐龙化石遗址”,于1957年4月被石油勘探队在合川古楼山进行地质勘探时发现。经过专业人员的挖掘与修复,被誉为迄今为止体型最大的“马门溪龙”。这只恐龙化石保存完整,体形巨大,身体长22米,高3.5米,头颈抬起来可达11米高,因其稀缺和特殊性,合川马门溪龙曾入选《中国恐龙》特种邮票。

海拔550米的重庆黔江正阳街道三阳岭是该区唯一发现恐龙化石的地方,被人们誉为“龙隐之地”,目前已成为黔江区重点文物保护单位。自从1974年当地发现恐龙化石之后,还曾先后几次发现过白垩纪晚期的恐龙化石。三阳岭是一个恐龙化石群的集中分布地,恐龙化石种类多,有鸭嘴龙、巨龙、肉食类龙等,距今约7000万年,为研究渝、鄂边区地质成矿条件提供着古生物依据。

重庆北碚是该市发现恐龙化石较多的地方之一,《重庆恐龙化石地图》中罗列有8处主要遗址。资料记载,1939年在北碚金刚碑发现的鸟脚类恐龙骨骼化石是重庆市域范围内发现的最大的恐龙化石,随后在北碚澄江镇、天生桥、西南大学等地也发现有十多处恐龙化石。北碚的恐龙化石遗址不仅分布广泛,而且遗址中恐龙化石种类丰富、年代齐全,包含有中生代时期蜥脚类、兽脚类、鸟脚类、剑龙四个大类,被业界专家和学者誉为“恐龙之乡”,是研究恐龙及地球演变的重要地区。

相关资料:恐龙化石地图发布 63处遗迹带你感受“恐龙脊背上的城市”

(化石网报道)据重庆商报-上游财经记(张瀚祥):近日,重庆云阳发现世界级恐龙化石遗址的消息,让重庆再次成为科学家和恐龙迷关注的焦点。5日,市规划局、市地理信息中心联合发布《重庆恐龙化石地图》,将重庆地区的63处恐龙化石遗迹进行了系统梳理,以期让群众更直观地感受重庆这一“建在恐龙脊背上的城市”。

“亿万年前,我们生活的这片土地并非山河相间的模样,而是遍布沼泽和湖泊,气候炎热潮湿,是恐龙生活聚居的地方。”市地理信息中心张海鹏介绍,在重庆各地发现的众多恐龙化石和生活遗迹就是这一生活场景最真实的写照,重庆也因此被誉为“建在恐龙脊背上的城市”。

记者注意到,此次发布的《重庆恐龙化石地图》,共罗列有重庆24个区县的主要恐龙化石遗址63处。地图还对比较有代表性的恐龙化石遗址进行了总结梳理,让读者可一目了然。如“重庆合川太和镇古楼山恐龙化石遗址”,于1957年4月被石油勘探队在合川古楼山进行地质勘探时发现。经过专业人员的挖掘与修复,被誉为迄今为止体型最大的“马门溪龙”。这只恐龙化石保存完整,体形巨大,身体长22米,高3.5米,头颈抬起来可达11米高,因其稀缺和特殊性,合川马门溪龙曾入选《中国恐龙》特种邮票。

此外,海拔550米的黔江正阳街道三阳岭发现过恐龙化石,被人们誉为“龙隐之地”,目前已成为黔江区重点文物保护单位。自从1974年发现恐龙化石之后,还曾先后几次发现过白垩纪晚期的恐龙化石。三阳岭是一个恐龙化石群的集中分布地,恐龙化石种类多,有鸭嘴龙、巨龙、肉食类龙等,距今约7000万年,为研究渝、鄂边区地质成矿条件提供着古生物依据。

北碚是重庆发现恐龙化石较多的地方之一,《重庆恐龙化石地图》中罗列有8处主要遗址。2017-07-07 -

日本熊本县天草市8000万年前白垩纪地层中发现大型食肉恐龙牙齿化石 特征类似霸王龙(化石网报道)据环球网(实习编译:郭梦华):日本《产经新闻》7月5日报道,日本熊本县天草市等地相关部门5日透露,近日在该市市内白垩纪后期(约8000万年前)的地层中,发现了大型食肉恐龙的牙齿化石。熊本县表示,其特征类似于霸王龙科恐龙,并推测其总长度超过7米。

此外,熊本县内多处地层中也发现了不同类型的食肉恐龙化石。市相关部门对此做出说明称“这表明多种食肉恐龙曾长期在九州生息繁衍”。

据天草市政府透露,化石是在2014年10月由福井县立恐龙博物馆和天草市立御所白垩纪博物馆联合调查发现的。化石只有齿冠部分,其长度为42毫米、宽度为25毫米、厚度为16毫米。根据化石在岩石上残留的痕迹,有关人员判断牙齿长度应在56毫米以上,并认为椭圆形牙齿隆起的水平截面酷似霸王龙科恐龙。

此外,在熊本县御船町约9千万年前的地层和天草市约1亿年前的地层也发现了食肉恐龙化石。

7月15日,实物化石将在天草市立御所白垩纪博物馆对外展出,化石复制品将在福井县立恐龙博物馆进行公开展览。2017-07-07 -

研究显示恐龙灭绝后蛙类开始“崛起”?(化石网报道)据中国科学报(冯维维):今天的蛙类可能要感谢曾经导致恐龙灭绝的地球灾难。

一项新研究表明,今天地球上存在的88%的蛙类与距今6600万年前扫灭地球上绝大多数陆地生物的行星撞击有关。几乎10个该类两栖动物中就有9个是生物大灭绝中幸存下来的三个世系的后代。它们均来自白垩系与古近系的交汇点(正式名称是KT界限),而这正是灾难发生之时。

科学家认为,它们的第一个幸存者可能是通过钻入地下躲过了行星的袭击。随后则是树栖蛙类带头探索可获得的栖息生态位。

而此前的研究表明,蛙类进化时间比这早3500万年,而且与恐龙大灾难没有任何关系。

“我们知道除了少数鸟类物种以外,生物大灭绝事件让绝大多数恐龙灭绝,随后其生物多样性暴发,并成为陆地动物的优势类群。”该研究共同作者、美国得克萨斯州大学奥斯汀分校的David Hillis说,“随着我们看到越来越多的生命群体,可以看到类似的模式,事实证明蛙类也是如此。”

加州大学伯克利分校的David Wake表示,早期蛙类成功的一个关键因素是随着开花植物在地球上蔓延,蛙类可以适应在树上生活。“蛙类开始在树上栖息,这使得该物种在南美洲尤其呈现出极大的放射状分布。”

该团队表示,树木是蛙类理想的栖息地,这不仅是因为它们为其提供了躲避地面捕食者的避难所,而且还给它们提供了丰富的昆虫作为食物。

Hillis、Wake和中国中山大学教授张鹏等分析了44个蛙类家族156个蛙类物种的遗传数据做出这一发现。

今天的蛙类超过6700个已知物种,它们正日益受到栖息地破坏、人口增加以及气候变化的威胁。

“这些蛙类能够度过劫难与运气有关,可能是因为它们或是在地下,或是可以在地下停留相当长的时间。”Wake说,“这也为生物大灭绝提供了引人注目的积极的一面:它们为新物种提供了生态机遇。等到下一次大灭绝,生命将会再次崛起。但它会朝着哪个方向崛起,我们现在无从知晓。”

相关报道:中美研究显示恐龙灭绝后蛙类开始“崛起”

(化石网报道)据新华社华盛顿7月3日电(林小春):今天地球上的多数蛙类可能要感谢大约6500万年前导致恐龙消失的生物大灭绝事件。

恐龙大约在6500万年前灭绝。科学界认为,那场大灭绝可能是由小行星或者彗星撞击地球引起的。中美研究人员3日在美国《国家科学院学报》上说,多数现存蛙类物种“崛起”于那场生物大灭绝之后。今天地球上88%的蛙类物种是当时倖存的3个蛙类支系的后代。

参与研究的美国佛罗里达自然历史博物馆副教授戴维·布莱克本在一份声明中说:“蛙类已经存在了超过2亿年,但这项研究显示,直到恐龙灭绝之后,我们才看到蛙类多样性大爆发,带来了我们今天所看到的绝大多数蛙类。这个发现完全出人意料。”

布莱克本认为,大灭绝事件导致太多物种消失,为蛙类的迅速“崛起”让出了空间。“我们认为那时候的生态系统发生了巨大变化,包括森林遭广泛毁坏,但蛙类非常擅长在微型栖息地中生存。随着森林和热带生态系统的恢复,它们迅速利用了新出现的生态机会”。

布莱克本和中国中山大学张鹏教授、美国加州大学伯克利分校戴维·韦克等人采集了156个蛙类物种的基因数据,并结合前人报告的145个蛙类物种的相关数据,构建了迄今最全面的蛙类家族树,并据此得出了上述结论。

目前,全球估计约有6700种蛙类。张鹏指出,蛙类从大灭绝事件中倖存下来并“崛起”,这证明瞭它们的韧性。但今天,由于栖息地减少,加上易感疾病,蛙类物种正在减少,这一情况令人担忧。2017-07-07