科普文章

-

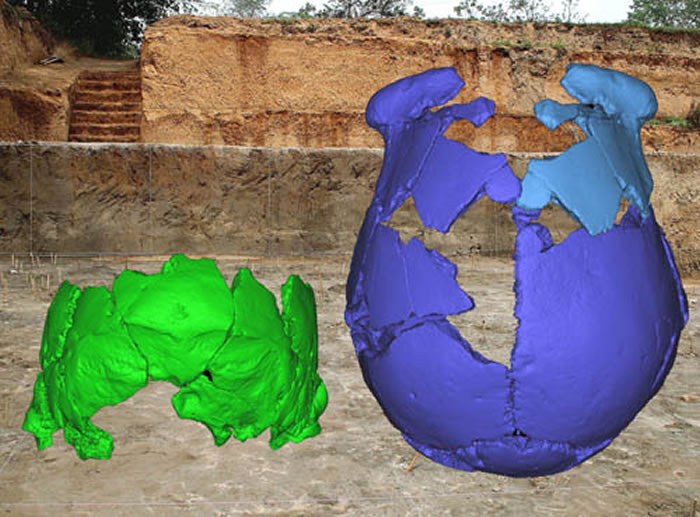

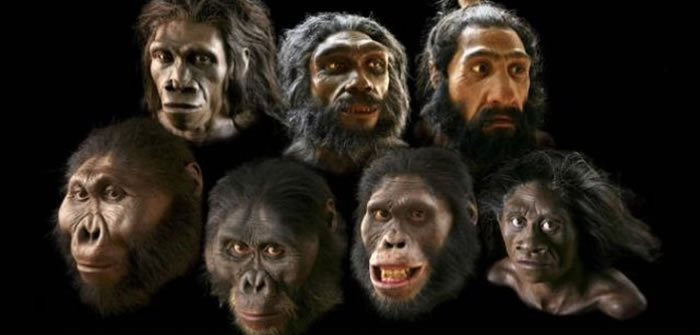

美国《科学》杂志《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》:许昌人挑战“非洲起源说”许昌1号头骨化石碎片及头骨化石的3D虚拟复原(吴秀杰供图) ? 许昌2号头骨化石碎片及头骨化石的3D虚拟复原(吴秀杰供图) ? 许昌人头骨顶面观及其与直立人、早期现代人对比(吴秀杰供图) (化石网报道)据新华社(林小春、桂娟、曹凯):人类演化研究取得突破性进展:10多万年前生活在河南省许昌市灵井遗址的“许昌人”,可能是中国境内古老人类和欧洲尼安德特人的后代。“‘许昌人’上承周口店北京猿人,下连中国北方早期现代人,终结了中国北方现代人来自非洲的假说。” 中美合作考古发现新的古老型人类 中美研究人员在最新一期的美国《科学》杂志上报告说,对在河南许昌发现的头骨化石的分析显示,距今12.5万至10.5万年前,中国境内生存着一群体质特征非常特殊的古老型人类——“许昌人”,其头骨特征表明,他们有可能是东亚地区早期现代人的祖先。 这项研究由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与河南省文物考古研究院、北京大学、华东师范大学、美国华盛顿大学合作开展。 45块头骨碎片化石隐藏的秘密 研究负责人之一、中科院古脊椎动物与古人类研究所的吴秀杰研究员对新华社记者介绍说,这些头骨碎片化石分别于2007年和2014年在河南省许昌市灵井镇发现,化石出土时已破裂,共计45块,分布在数平方米范围的区域内。绝大多数碎片断裂处没有腐蚀迹象,亦没有发现打击、切割等人工痕迹,破裂的原因可能是水流冲刷等自然因素导致。 研究人员将这些化石碎片拼接成“许昌人”1号和“许昌人”2号两个头骨。1号头骨复原后保留有脑颅的大部分及部分底部,来自一个年轻男性个体;2号复原后保存有脑颅后部,来自一成年个体。 分析显示,“许昌人”头骨具有三方面的特点:首先,扩大、圆隆且纤细的脑颅结构符合整个更新世人类头骨纤细化趋势;其次,具有东亚中更新世早期人类(如周口店直立人、和县直立人等)的原始特征,包括低矮的头骨穹隆、扁平的脑颅中矢状面、位置靠下的最大颅宽等;第三,具有尼安德特人两个典型特征,包括内耳迷路模式、不发达的枕圆枕和枕外隆凸及其上部的枕凹陷。尼安德特人生活的繁盛期距今大约13万至3万年,主要在欧洲、北非和西亚活动。 吴秀杰指出,“许昌人”头骨呈现复杂的混合、镶嵌性头部形态特征,既具有一般性的人类演化趋势,同时还呈现一定程度的地区连续性和人群间交流的演化特点,他们是一种新的古老型人类,目前还无法将其归入任何已知的古老型类群之中。 近10年来,中国研究人员通过大量野外调查、发掘和化石研究工作,提出早期现代人至少10万年前在华南地区出现、部分中国更新世晚期人类化石具有欧洲尼安德特人形态特征等观点,并注意到东亚地区更新世晚期人类演化不同步,在化石形态方面呈现明显区域性差别。 吴秀杰说:“(‘许昌人’头骨化石发现)最重要的意义是反映出东亚地区古人类的演化模式,在晚更新世早期,中国境内多种古人类群体并存,不同群体之间有杂交或基因交流。同时,‘许昌人’扩大、圆隆且纤细的脑颅结构,已经开始向现代人的方向演化,有可能是东亚地区早期现代人的祖先。” 许昌灵井遗址面积超过1万平方米,最早于1965年发现过一些哺乳动物化石和石器。 2005年至2016年,河南省文物考古研究院的李占扬考古队对该遗址进行了连续12年的挖掘,目前已经挖掘的面积为500平方米左右,发现了20多种哺乳动物化石和万余件石制品及大量的骨制品。 动物化石骨骼多数比较破碎且有使用过的痕迹,科学家们推断灵井遗址可能是古人类在湖泊周围进行屠宰肢解动物、制作石器、骨器或加工兽皮等活动的场所。 挑战“非洲起源说” 世界顶尖学术期刊美国《科学》杂志3日发表题为《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》论文称,人类演化研究取得突破性进展:10多万年前生活在河南省许昌市灵井遗址的“许昌人”,可能是中国境内古老人类和欧洲尼安德特人的后代。 “‘许昌人’上承周口店北京猿人,下连中国北方早期现代人,终结了中国北方现代人来自非洲的假说。”论文第一作者、河南省文物考古研究院研究员李占扬在接受新华社记者采访时说。 关于现代人起源有两种不同的观点,一种是“非洲起源说”,一种是“多地区起源说”,两种观点对峙多年,但以“非洲起源说”占上风。 2005年至2016年,李占扬领导的考古队对灵井“许昌人”遗址进行了连续12年的考古发掘,发现45件距今12.5万年至10.5万年的古人类头骨化石。 两年前,中美有关方面组建联合研究小组,对“许昌人”头骨化石开展研究。 低矮的头骨穹隆、扁平的脑颅、最大颅宽的位置靠下、短小并向内侧倾斜的乳突,研究发现:“许昌人”具有周口店北京猿人、和县猿人等中国北方古老人类的原始及共同特征。 同时,“许昌人”还呈现向早期现代人过渡的重要特征,如脑容量增大、头骨变薄、眉脊较为纤细、头骨结构呈现纤细化等。1号头骨的颅容量约为1800毫升,2号头骨虽然小于1号,但也位于晚更新世人类的变异范围平均值之上。 “但科学家没有发现‘许昌人’与非洲古人类之间的相似性。”李占扬说。 “三位一体”的新人种 “研究表明,‘许昌人’头骨具有中国境内古老人类、欧洲尼安德特人和早期现代人‘三位一体’的混合特征,可能是中国北方古老人类与欧洲尼安德特人基因交流的结果。”论文通讯作者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰说。 “‘许昌人’可能是人类进化中出现的一个新人种。”李占扬说。不过,科学家目前还没有成功地对“许昌人”头骨化石进行DNA分析。 尼安德特人是以德国尼安德特地区命名的古人类,生活在欧洲、北非和西亚地区,繁盛期为距今13万年至3万年,其头骨具有与世界上其他人种完全不同的两个独特性状——枕骨上有结构性凹窝、颞骨内耳迷路模式,“许昌人”头骨上具有与其相似的特征。 “这种情况,是尼安德特人活动区域以外第一次集中发现,暗示了两个人群之间基因交流的可能性。”吴秀杰说,“许昌人混合型体质特征,可能是东西方两大人群基因交流或杂交的结果。” 基因交流或由于气候变化 “灵井遗址出土的古人类材料,堪称古人类学领域的伟大发现。”论文作者之一、美国科学院院士、美国华盛顿大学教授埃里克·特林库斯说,“该项研究成果将极大改变世界现代人类起源研究的格局。” 关于在何种情况下“许昌人”和尼安德特人进行了基因交流,李占扬推断:“许昌人”之前,东亚大陆极度寒冷,“许昌人”先辈向气候温和的欧洲迁移,同早期尼安德特人相遇、杂交。距今12.8万年至7.4万年间,气候转暖,这批古人类重返家园。李占扬说,这种迁移可能因气候波动进行过多次。 灵井遗址是我国首次发掘的以泉水为中心的旧石器时代晚期遗址,因发现人类头骨化石,曾获评年度全国十大考古发现,遗址已被国务院公布为国家级文物保护单位。 相关报道:“许昌人”挑战非洲起源说 (神秘的地球uux.cn报道)据新华社:世界顶尖学术期刊美国《科学》杂志3日发表题为《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》论文称,人类演化研究取得突破性进展:10多万年前生活在河南省许昌市灵井遗址的“许昌人”,可能是中国境内古老人类和欧洲尼安德特人的后代。 “许昌人上承周口店北京猿人,下连中国北方早期现代人,终结了中国北方现代人来自非洲的假说。”论文第一作者、河南省文物考古研究院研究员李占扬说。关于现代人起源有两种不同的观点,一种是“非洲起源说”,一种是“多地区起源说”,两种观点对峙多年,但以“非洲起源说”占上风。 2005年至2016年,李占扬领导的考古队对灵井许昌人遗址进行了连续12年的考古发掘,发现45件距今12.5万年至10.5万年的古人类头骨化石。两年前,河南省文物考古研究院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学、华东师范大学、美国圣路易斯华盛顿大学组建联合研究小组,对许昌人头骨化石开展研究。“研究表明,许昌人头骨具有中国境内古老人类、欧洲尼安德特人和早期现代人‘三位一体’的混合特征,可能是中国北方古老人类与欧洲尼安德特人基因交流的结果。”论文通讯作者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰说。 关于在何种情况下许昌人和尼安德特人进行了基因交流,李占扬推断:许昌人之前,东亚大陆极度寒冷,许昌人先辈向气候温和的欧洲迁移,同早期尼安德特人相遇、杂交。距今12.8万年至7.4万年间,气候转暖,这批古人类重返家园。李占扬说,这种迁移可能因气候波动进行过多次。 相关报道:“许昌人”挑战非洲起源说 (神秘的地球uux.cn报道)据新华社(董瑞丰):记者3日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所获悉,科研人员研究发现,10.5万年至12.5万年前的许昌人是一种新的古老型人类,一定程度上证明中国北方古人类演化具有延续性,同时与欧洲古人类之间存在基因交流。 研究发现,许昌人脑颅扩大和纤细化。头骨穹隆低矮、脑颅中矢状面扁平、乳突短小并向内侧倾斜,具有周口店直立人等东亚古人类的特征。同时,枕圆枕上凹和颞骨内耳迷路半规管的形态上与欧洲尼安德特人相似。 中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰说,许昌人很可能代表着华北地区早期现代人的直接祖先。他们不是早期现代人、不是尼安德特人、不是海德堡人、也不是直立人,目前还无法将其归入任何已知的古老型类群中。 吴秀杰指出,东亚更新世晚期(距今13万—1.1万年)人类演化比以往研究认为的要复杂得多。东亚古人类演化并非单纯的“线性进化”或者“取代”的简约模式,在晚更新世早期(距今13万—8万年),东亚地区可能并存多种古人类群体,不同群体之间有杂交或基因交流。 2005年至2016年,河南省文物考古研究院研究员李占扬领导的考古队对位于河南省许昌市的灵井遗址进行了连续12年的挖掘,发现了45件人类头骨碎片化石、古人类制作使用的石器以及20余种哺乳动物化石。 2014年以来,吴秀杰领导的研究小组对许昌人头骨化石进行修复、拼接、复原和研究,分别制作了1号和2号人头骨虚拟及实体的复原头骨及颅内膜。 3月3日,国际知名期刊《科学》发表了中科院古脊椎动物与古人类研究所、河南省文物考古研究院、北京大学、华东师范大学、美国圣路易斯华盛顿大学合作对许昌人头骨化石的研究论文。 相关报道:“许昌人”或为华北地区现代人先祖 炎黄的祖先不是来自非洲 (化石网报道)据河南日报(客户端记者 陈炜 赵慎珠 温小娟):华北地区现代人的直接祖先可能是“许昌人”,而不是来自非洲!这是美国《科学》周刊最新发表的考古研究成果。这一具有颠覆性的结论表明,人类演化研究又取得突破性进展。 这篇《中国许昌出土晚更新世古人类头骨研究》的论文3月3日发表在“代表人类自然科学研究最高水平”的《科学》(Science)上,是中外专家对“许昌人”头骨化石多年研究的成果。论文的第一作者是我省学者李占扬,他目前的身份是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所客座研究员、河南省文物考古研究院研究员。 “许昌人”的命名源自2007年在许昌市灵井旧石器时代遗址发掘出土并复原而成的一个较为完整的人类头骨化石(许昌1号),包括2014年出土的另一头骨化石(许昌2号),两个头骨的年代距今约12.5万年至10.5万年,属于晚更新世(距今12.8万年至1.2万年)的早期,接补了考古界一直缺失的关键时间链。 此前,人类考古学界倾向于“非洲起源说”,认为人类单一起源于非洲,而现代人的祖先,可能是20万年前生活在非洲的一个女性;也有专家支持“多地区进化说”,但缺少10万年至5万年间的人类化石证据。 专家认为,“许昌人”详实的化石形态特征和可靠的地层年代数据,提供了人类形态变异及演化模式的关键证据,证明现代人类起源是复杂和多元的,不是由单个地区起源而后扩散、取代的。 李占扬说,在“许昌人”生存之前,东亚大陆极度寒冷,生活在这里的古人类,向气候温和的欧洲迁移,同那里的早期尼安德特人融合并进行基因交流。到了大约12.8万年至7.4万年,由于气候转暖,东亚的古人类又返回自己的家园。“‘许昌人’应是其中的一支。”他说,“这种因气候波动而进行的迁移可能有过多次。” 研究团队主要成员之一吴秀杰说:“‘许昌人’很可能是华北地区现代人的直接祖先。” 她认为,“许昌人”头骨具有中国境内古老人类、西方尼安德特人和早期现代人的共同特征。“这可能是东西方两大人群基因交流的结果。” 世界著名古人类学家、美国科学院院士埃里克·特林库斯教授评价:“‘许昌人’的研究成果将极大改变学术界对世界现代人类起源的认识。” 从2005年开始,李占扬领导的考古队对灵井旧石器时代遗址进行了连续12年的考古发掘,发现45件古人类头骨化石。该遗址位于我省许昌市灵井镇,偶然发现于1965年。 相关资料: “许昌人”(1号)头盖骨化石的发现地点,位于河南省许昌市许昌县灵井旧石器时代遗址(灵井许昌人遗址已公布为第七批全国重点文物保护单位)。自2005年开始,河南省文物局组织省文物考古研究所对该遗址持续进行考古发掘,揭露面积260平方米,出土旧石器时代石器、骨器和动物化石1.5万余件。尤其是2007年12月17日,获得“许昌人”头盖骨化石重大考古发现——考古人员在9号探方深5米处发现一块较完整的古人类顶骨和枕骨、颞骨的断片共计16块,复原后可成为一较完整的人类头盖骨化石,其眉脊较突、前额低平、枕突隆起、骨壁较厚,保存和石化程度均较好,未见变形。这是河南境内发现的第一个古人类头盖骨化石,也是我国继南京直立人头骨化石发现之后,15年来古人类化石的又一重大发现。“许昌人”头盖骨化石距今8万-10万年,对于研究东亚地区古人类演化和中国现代人类的起源具有重大学术价值。 在同一探方出土两颗10万年前的古人类头骨,在世界范围内也是罕见的。2014年4月,由河南省文物考古研究院主持发掘的灵井许昌人遗址,新出土了27块古人类头骨化石断块,有完整的枕骨、部分顶骨、眉脊、面骨和颅底骨等,骨骼多数可拼接复原。其中,面骨和颅底骨属首次发现。这批新发现的化石,分布在9号探方西部约3平方米的范围内,和此前发现的“许昌人”头骨化石相距较近,属同一地层,年代测定距今10万年左右。 根据专家建议,新发现的头骨可称为“许昌人2号头骨”,以区别于此前的“许昌人1号头骨”。 尼安德特人 尼安德特人(Homo neanderthalensis)也被译为尼安德塔人,常作为人类进化史中间阶段的代表性居群的通称。因其化石发现于德国尼安德特山洞而得名。尼安德特人是早期智人的一种,生活在距今13.5万-3.4万年前的欧亚大陆。尼安德特人与现代人在外貌上的差异并不大,其最明显的区别在于尼安德特人具有粗犷的眉弓和突出的后脑勺。 尼安德特人是现代欧洲人祖先的近亲,从12万年前开始,他们统治着整个欧洲、亚洲西部以及非洲北部,但在两万四千年前,这些古人类却消失了。 2009年,尼安德特人基因组图发布。2010年,有一项为尼安德特人基因组测序的研究结果表明:就现代分布于中东和欧洲的人类而言,有1%~4%的尼安德特人DNA。2014年2月,根据考古学家们公布的一项研究结果,发现尼安德特人的DNA序列和现代人类的DNA序列非常相似。2017-03-14

-

古生物学家利用新技术准确重塑恐龙身体轮廓 近鸟龙真貌首次展现? ? 古生物学家利用新技术准确重塑恐龙身体轮廓,近鸟龙真貌首次展现 ? 港大地球科学系助理教授文嘉棋利用新激光器材(右),扫描分析恐龙化石(左)/大公报记者唐晓明摄 (化石网报道)据大公报(记者 唐晓明):传统考古学凭化石推敲恐龙外观,准确度成疑,香港大学经三年多研究,利用新激光技术,分析恐龙化石的骨骼软组织,重塑首个近鸟龙的详细的身体轮廓。研究发现,近鸟龙的翅膀软组织及形状,都与现代鸟类有相似之处,近鸟龙有可能是鸟类的祖先。研究团队将于今个月再度前往山东,考察带羽毛类恐龙化石,了解近鸟龙演化之谜。 “过去约200年来,利用传统方法,凭化石推敲恐龙外观,并非百分百准确,因为牠们被保存下来的通常只有骨骼。近年已使用紫外线进行化石分析,但仍然有改进空间。”香港大学地球科学系助理教授(研究)文嘉棋带领的古生物团队,将传统考古学与科技结合,经三年多时间研究,检视了200多个近鸟龙化石,从中挑选出9至12个标本进行新式激光扫描,利用激光诱导荧光技术,成功重塑首个带羽毛的近鸟类恐龙的身体轮廓,包括四肢及尾巴。 有助研究鸟类起源 激光诱导荧光技术是近年一种崭新技术,先利用高强度激光,令在骨头周围、肉眼看不到的软组织“在黑暗中发出荧光”。这技术由文嘉棋的合作伙伴Foundation for Scientific Advancement的Tom Kaye研发,先在黑房中以紫色激光扫描化石,激光会“刺激”一些保留在岩石基质的皮肤原子,令它们发光,从中获得更多微细数据,以揭示恐龙真正的外形。文嘉棋补充,使用前会先调低激光强度,避免损害化石。 研究团队利用这项新技术,深入观察近鸟龙化石的翅膀软组织,发现其翅膀形状和现代鸟类在各方面都很相似,又保留一些原始特徵,例如羽毛是较平均地分布,而不是一行行地排列。文嘉棋表示,这些新发现,为重新建构恐龙如何尝试飞行,以至最后达至有飞行能力,提供了重要线索,同时有助研究鸟类起源。这项具突破性的研究结果,于英国伦敦时间2月28日于学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)发表。 到各地扫描特殊标本 研究样本来自山东,文嘉棋指该地的自然博物馆是世界一流,他在其研究文章指出:“过去二十多年来,我们一直对中国东北部那些奇异的带羽毛恐龙感到惊嘆。然而,我们从来没有想过软组织会这样广范地被保存下来。”他说,继今次利用新技术对近鸟龙的发现,研究团队已因应各方邀请安排到世界各地扫描特殊的标本。他于今个月亦会再度前往山东,考察带羽毛类恐龙化石。 相关报道:港大古生物学家利用新技术准确重塑恐龙身体轮廓 带羽毛恐龙真貌首次展现 (化石网报道)据央广网香港3月1日消息(记者 周伟琪):从化石准确地推敲恐龙外观向来都是个难题,因为它们被保存下来的通常只有骨骼。香港大学地球科学系的文嘉棋博士联同合作伙伴利用一种崭新技术,根据已保存软组织的高清影像,为一种带羽毛的恐龙重塑了首个详细的身体轮廓。 今次是首次有古生物学家,根据恐龙的骨肉软组织准确重塑其轮廓外貌。这项具突破性的研究结果,于英国伦敦时间2月28日(星期二)于学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)发表。激光诱导荧光技术(Laser-stimulated fluorescence,LSF)是一种革命性的新技术,利用高强度激光令在骨头周围、肉眼看不到的软组织“在黑暗中发出荧光”。这技术由合作伙伴Foundation for Scientific Advancement的 Tom Kaye研发,利用紫色激光在黑房中扫描化石。激光会“刺激”一些保留在岩石基质的皮肤原子令它们发光,以揭示恐龙真正的外形。研究文章的主作者兼古生物学家文嘉棋博士指出:“过去二十多年来,我们一直对中国东北部那些奇异的带羽毛恐龙感到惊叹。然而,我们从来没有想过软组织会这样广范地被保存下来。”文博士和研究伙伴检视了超过二百件近鸟龙的标本(一种带羽毛,类似鸟类的恐龙),挑选出其中保存了特别组织的十几件,定量重建的结果,显示了该恐龙身体各部分的轮廓,包括翅膀、腿部、甚至腿部上保存完好的鳞片,为研究鸟类的起源提供了新信息。文博士说:“由于连细微的部分也能够很好地发光,我们可以观察微细至皮肤的纹理也看得清楚。” 近鸟龙是侏罗纪晚期的动物(约一亿六千万年前),生活的时期和古生物学家认为鸟类首次出现的时间十分接近。研究团队利用新激光技术透视近鸟龙软组织中隐藏的细节,其中翅膀软组织的重要细节显示,近鸟龙的翅膀形状和现代鸟类在各方面都很相似的同时,也保留了一些看似原始的特征,例如羽毛是较平均地分布,而不是一行行地排列。这些新发现为从新建构恐龙如何尝试飞行以至最后达至有飞行能力,提供了重要线索。继今次利用新技术对近鸟龙的发现,研究团队已因应各方邀请安排到世界各地扫描特殊的标本。文嘉琪博士是区内的少数恐龙专家学者之一,他教授的港大免费在线课程“恐龙生态系统”,正公开授课。 相关报道:郝氏近鸟龙体型高精度重建 (化石网报道)据光明日报(记者 张蕾):最新出版的《自然—通讯》在线刊登一篇题为《高精度的体型重建推动基干近鸟类的功能解剖学》的论文,介绍了科学家使用激光诱导荧光成像技术,发现了生活在侏罗纪晚期的恐龙近鸟龙有着类似鸟类的前肢、后肢、尾巴和脚垫。这项研究重建了近鸟龙体型,验证了先前对其体型的推断,不仅对确定近鸟龙是否会飞具有重要意义,而且也为研究飞行的演化过程带来新见解。 临沂大学博士王孝理等人对收藏于山东天宇自然博物馆的9件郝氏近鸟龙化石标本进行了详细的形态结构分析,首次在恐龙身体上发现了软组织结构,包括羽毛、皮肤和翼膜。作为已知最早的四翼恐龙化石之一,郝氏近鸟龙虽然飞行能力较弱,却具有许多鸟类的特征,例如长飞羽等,是最接近鸟类的恐龙之一,也是恐龙向鸟类演化的关键物种。 以前对于恐龙体型的复原仅仅依靠骨骼结构和参照现生动物,其中有非常多的想象成分,特别是身体和四肢部分。这项研究使用激光诱导荧光成像技术,检测了100多件郝氏近鸟龙化石标本,其中有9件保存着明显的软组织信息,而这些信息在常光下无法发现。该项研究对近鸟龙的体型重建直接建立在软组织证据基础之上,使得恐龙的复原效果更加可信。 相关研究成果由临沂大学博士王孝理、教授郑晓廷,香港大学博士迈克尔·皮特曼(Michael Pittman),美国科学发展基金会的托马斯·凯伊(Thomas Kaye),美国肯塔基中央学院博士阿曼达·法尔克(Amanda Falk),美国威斯康星大学教授斯科特·哈特曼(Scott Hartman)和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所教授徐星等合作完成。 相关报道:郝氏近鸟龙体型高精度重建 (化石网报道)据参考消息网((编译/刘白云)):外媒称,一种利用高能激光揭示化石中隐藏的软组织和骨骼的技术,让科学家得以探究生命历史的一个重要演化:能像鸟类一样飞翔的、有羽毛的小型恐龙。 据路透社2月28日报道,科学家当天说,他们利用上述技术研究了一种近鸟龙的化石。这种恐龙大约1.6亿年前生活在中国,大小与鸡类似,有羽毛,形似鸟。他们发现,这种近鸟龙拥有鼓槌形的后肢,前肢与一些能够飞翔的现代鸟类相似,还有一条细长的尾巴。 由于这些鸟类特征,科学界一直在争论是否应将这种侏罗纪时期的生物归入鸟类。不管怎样,近鸟龙拥有诸多鸟类的骨骼和软组织特征,而且它们所生活的时期接近鸟类与类似鸟类的恐龙祖先分化的时期。 长期以来,始祖鸟被认为是已知最古老的鸟类。它们大约1.5亿年前生活在德国。 香港大学古生物学家迈克尔·皮特曼说,如果有人看到活的近鸟龙,第一反应可能是“这种鸟看上去好奇怪”。皮特曼领导的研究小组在《自然·通讯》杂志上刊登了上述研究结果。 报道称,科学家利用一种名为“激光刺激荧光”的技术,在暗室中以高能激光照射化石,使肉眼看不见的软组织(例如,皮肤和皮下肌肉)发光。 这项研究得出了世界上第一张非常详细的近鸟龙身体构造图。皮特曼说:“这真的是我们理解鸟类起源的一个里程碑”。 这项研究发现,近鸟龙肘部前侧有一个很薄的软组织区域,称为前膜,这是鸟翼的前缘,对飞翔至关重要。但目前还不清楚,近鸟龙是否会飞。 这项研究的另一位负责人、中国临沂大学古生物学家王孝理(音)说:“一些科学家认为,近鸟龙可凭借其有羽毛的、长而有力的前肢——翼——滑翔,但还有一些科学家并不赞同,认为其飞羽并不适合飞翔。” 王孝理(音)说:“我们认为,它可能具有某种利用空气动力的能力。” 近鸟龙全身覆盖羽毛,与现代鸟类相似。但它没有现代鸟类的胸骨和短尾骨架。与最古老的鸟类相似,它有小而锋利的牙齿,可能以蜥蜴等小型动物为食。2017-03-14

-

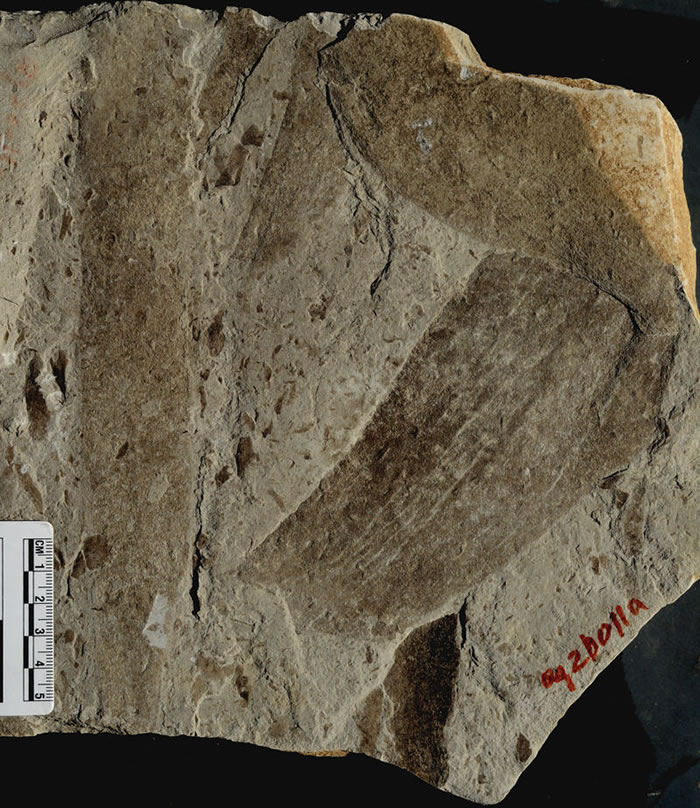

地球上最早的大型多细胞生物何时出现高于庄组大型藻类植物化石 (化石网报道)据《光明日报》(朱士兴):中国地质调查局天津地质调查中心与中国科学院南京地质古生物研究所、中国地质大学(武汉)、美国哈佛大学和挪威卑尔根大学等单位的科学家共同合作,在华北燕山地区高于庄组中发现了一个新的碳质宏观化石生物群,并证实此为迄今在前寒武纪发现的证据最充分、年龄最古老、个体最巨大的底栖多细胞藻类植物群。高于庄组化石群的发现将地球上大型复杂多细胞生物的出现时间提前了将近10亿年,彻底颠覆了以往的认识,并可能孕育着一个关于地球早期生命演化新理论和生物地质研究新方法的产生。因此,“地球上最早大型多细胞生物化石的发现”最近入选“中国地质调查局中国地质科学院2016年度地质科技十大进展”。 地球生命演化是国际上重点研究课题之一。此大型多细胞化石群发现于河北迁西县和宽城县境内,地处燕山山脉南麓。该地区大面积出露距今15亿年前后的“中元古代”沉积岩石地层,是国内外研究该时期地球演化奥秘的经典地区之一。此前发现最古老的、大小可与高于庄组化石群相比的大型多细胞生物化石产自距今6亿年前后的埃迪卡拉纪地层中,而距今15亿年前后的“中元古代”地层中发现的真核生物,尤其是多细胞真核生物的化石甚少,因此许多人认为“中元古代”是以低氧或还原环境、原核微生物为主,进化停滞或极缓慢的“无聊的10亿年”,并认为这与稳定的构造和海洋条件,尤其是低的氧含量有关。 但高于庄组化石群的发现说明,在“中元古代”早期,真核生物包括大型多细胞的真核生物都已相当丰富,所谓的“枯燥的10亿年”中,地球可能并不枯燥,当时的海洋生物出现了高可达30厘米、宽可达8厘米、类型多样的多细胞藻类生物。而且据此可进一步推测,与这种生物的演化水平紧密相关的地球环境也应该发生了明显的改变。高于庄组化石群的发现不仅改变了以前关于地球生命早期演化的既有认识,也为探索距今18亿~8亿年前地球系统演化的奥秘提供了新的角度。 该化石群最早由中国地质调查局天津地质调查中心于1997年首先发现,保存较好的标本共58块,为面积达分米级大小的特大型碳质薄膜化石群。发现的化石包括带状、舌状、楔形和长卵形等多种形态类型。其中一种最大的舌状化石长达28.6厘米,宽度近8厘米;另一种带状化石长度达30厘米以上,宽度达4.5厘米;部分标本可见明显固着器官。同时,在含大化石群的岩石中,还发现了保存精美的生物多细胞组织碎片。 在前寒武纪碳质宏观化石研究中,最大困难是生物属性和真假的确定,本次研究不仅对这些化石的形态进行了详细研究,还采用浸泡法发现了多细胞组织结构,从而使本研究得以进入了细胞学研究的新阶段。此外还采用激光拉曼光谱和共聚焦显微技术,解决了它们的真假问题,也为前寒武纪多细胞生物化石的研究提供了新途径。在综合分析化石形态、多细胞组织结构等生物学特征,并与现代海洋带状藻类生物进行比较之后,研究者认为这些化石是一类形态各异的多细胞藻类生物,它们也许可以进行光合作用,固着生活在距今15.6亿年前的浅海中。《光明日报》(2017年03月02日13版)(作者是中国地质调查局天津地质调查中心研究员) 相关报道:地球早期多细胞真核生物起源和演化研究取得突破性进展 (化石网报道)据中国地质调查局天津地质调查中心(李怀坤、蔡云龙供稿):2016年5月17日,中国地质调查局天津地质调查中心朱士兴研究员及其研究团队在国际著名刊物《自然•通讯》发表了题为《华北15.6亿年前高于庄组分米级的多细胞真核生物》的论文。该论文成果将多细胞生物在地球上出现的时间从距今6. 35亿年前提前到了距今15.6亿年前。同时,该化石标本也是迄今为止证据最充分、时代最古老(>1560百万年)、个体最巨大、属于高级古藻类植物的前埃迪卡拉纪(>635百万年)的宏观多细胞真核生物群化石。该成果对研究地球早期宏观多细胞真核生物起源和演化问题具有重要意义。 该化石由地调局天津中心朱士兴研究员和黄学光研究员于1997年首先发现,保存较好的标本共58块,为面积达分米级大小的特大型碳质薄膜化石群。主要分布在华北燕山东部的迁西、宽城地区,产于中元古代早期蓟县系底部的高于庄组地层中,包括线形、舌形、楔形和长条形四种形态类型,最大的化石个体宽度可达5.0- 8.0 cm,可见长度可达20.0—30.0 cm。 前寒武纪地质研究是中国地质调查局天津地质调查中心的传统重点研究方向,多年来始终坚持“小团队,高水平”队伍建设原则,取得了一批具有深远影响的原创性成果,特别是地球早期生命演化成果一直处于世界领先水平。本次朱士兴研究员领导课题组经过了近20年的深入研究,取得了多项进展,并先后得到国家自然科学基金、原地矿部基金、国家地调局项目和中石化项目的持续支持。特别是近几年,该课题组积极与国内外专家学者开展合作,引用新的研究思路,运用多项新技术、新方法,使得高于庄组巨大型碳质宏观化石研究取得突破。 高于庄组大型多细胞真核生物的发现的重要科学意义在于,一是改写了多细胞生物在地球上出现的历史记录,科学界普遍认为生命大约自40亿年前在地球上出现起,直至距今6亿年前才出现了多细胞生物,而本次发现生物化石群将多细胞生物出现的时间提前了9亿年多年,从距今6. 35亿年前提前到了距今15.6亿年前;二是证明了存在着在比高于庄组和团山子组更老地层中发现相对细小,或微体的多细胞生物遗迹的可能性。第三,由于地球早期单细胞真核生物到多细胞真核生物的演化,与地球生态系统的演变,特别是与古大气圈和古水圈中氧含量的明显增加是同步发展的。这也证明了当时生态系统是相对富氧环境,同时生物进化也是相当活跃的。 相关报道:华北发现距今15.6亿年前地球上最早的大型多细胞生物化石群 (化石网报道)据中国科学院南京地质古生物研究所:5月18日,南京古生物所朱茂炎研究员课题组在《自然—通讯》(Nature Communications)发表论文,报道了距今15.6亿年前的、个体长达30 厘米以上的大型多细胞生物化石群。这是关于地球早期生命演化研究领域中一项新的重大科学发现,将地球上大型多细胞生物的出现时间提前了将近10亿年。 此次报道的大型多细胞化石群发现于河北迁西县和宽城县境内,地处燕山山脉南麓。该地区大面积出露距今15亿年前后的“中元古代”沉积岩石地层,使之成为全球揭示该时期地球演化奥秘的经典研究地区之一。该化石群最早由中国地质科学院天津地质矿产研究所朱士兴研究员及其同事发现,含化石的地层称之为“高于庄组”,因而可称为“高于庄化石群”。化石以灰褐色的有机碳质膜的形式保存在岩石中。发现的化石包括带状、舌状、楔形和长卵形等多种形态类型。其中一种最大的舌形化石长达28.6厘米,宽度近8 厘米;另一种带状化石长度可达30 厘米以上,宽度可达4.5厘米;部分标本可见明显的底部固着器官。同时,在含大化石群的岩石中,还发现了保存精美的生物多细胞组织碎片。综合分析化石形态、多细胞组织结构等生物学特征,并与现代海洋带状藻类生物进行比较,研究者认为这些化石是一类具有形态分异的多细胞藻类生物,它们可能通过光合作用固着生活在距今15.6亿前的浅海中。 生命大约自40亿年前在地球上出现以来,之后差不多30多亿年的演化过程被认为非常缓慢,直到距今6亿年前都一直以肉眼不可见的微型、简单的微生物形式存在。迄今为止,已知全球发现最早的、个体达到肉眼可辨的生物化石是一种生活在距今18—14亿年前海洋中的丝状体化石,且生物学属性不明,称之为“卷曲藻”(Grypania),丝状体的直径小于2mm。而目前全球发现最早的、个体大小可与高于庄化石群比拟的大型多细胞生物化石均发现于距今6亿年前后的地层中。由此可见,高于庄化石群的发现将地球上大型复杂多细胞生物的出现时间提前了将近10亿年,彻底颠覆了以往的认识。尽管与6亿年前的“埃迪卡拉纪”多细胞生物化石相比较,高于庄化石群的形态多样性和复杂性要小许多。 这一新的发现具有非常重要的科学意义。当今地球科学研究表明,距今18—8亿年前的地球表层岩石圈、大气圈、水圈和生物圈维持在近乎不变的“稳定”状态。因而,这个长达10亿年的地球时期被学术界称之为“枯燥的10亿年”(Boring Billion),或者“地球的中世纪”(Earth’s Middle Age)。 高于庄化石群的发现则表明,所谓的“枯燥的10亿年”地球可能并不枯燥,当时的海洋生物出现了高可达30 厘米、宽可达8厘米的、类型多样的多细胞藻类生物,据此可推测伴随生物这种演化水平的地球环境同样应该发生了明显的改变。因而,这一新的发现不仅改变了以前关于地球生命早期演化的既有认识,也为重新从不同角度探索距今18—8亿年前地球系统演化的奥秘提供了新的思考 该项研究得到国家自然科学基金和国家重点基础研究发展计划(973计划)等项目的资助。 论文相关信息:?Zhu, S., Zhu, M.*, Knoll, A.H., Yin, Z., Zhao, F., Sun, S., Qu, Y., Shi, M., Liu, H. 2016. Decimetre-scale multicellular eukaryotes from the 1.56-billion-year-old Gaoyuzhuang Formation in North China. Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms11500.2017-03-14

-

澳大利亚东部发现世界第八洲Zealandia:面积490万平方公里 8500万年前沉入海中

澳大利亚东部发现世界第八洲Zealandia:面积490万平方公里,8500万年前沉入海中

(化石网报道)据ETtoday:科学家在美国地质学会(Geological Society of America)发表研究报告宣称,他们在澳大利亚东部发现了「世界第八洲 Zealandia」。研究显示,这块新大陆一亿年前从冈瓦纳大陆(Gondwana)脱离,面积达490万平方公里,有94%的面积在8500万年前沉入海中。

新西兰地质学与核科学研究所(GNS Science)的学者表示,新西兰大陆有94%面积都在水面下,只有新西兰、新喀里多尼亚等露出于水面上。地质学家布鲁斯.陆元迪克(Bruce Luyendyk)在1995年提出"Zealandia"有这名词。近年来才发现这与新西兰是一块统一的区域,一亿年前属于南半球的冈瓦纳大陆(Gondwana),并于6000万年到8500万年前沉入水下。

学者透过卫星技术和海底重力图发现,新西兰底下还有一块面积达490万平方公里的新大陆"Zealandia"。它跟七大洲一样具备了4种特征,包括存在独特地形、比海底地壳更厚的地壳、定义明确的区域、地理环境较高。研究员更说,这不是突然生成,而是渐进发现的结果,希望可以被公认为「第八洲」。

他们提到,把"Zealandia"列为一个洲的科学价值,远比在7大洲的名单上多了一个名还重要,因为它被海埋没后,却没有分裂,极具讨论价值。另外,新西兰地理科学研究院(GNS)的6年研究,初估含有数百亿美元化石燃料,对新西兰、澳大利亚将带来经济与政治等多方面议题。

相关报道:科学家宣称发现世界第八洲 94%面积在水下

(化石网报道)据国际在线(杨柳):英国《每日电讯报》2月16日报道,多名科学家在美国地质学会发表研究报告宣称,他们在澳大利亚东部发现了世界第八洲Zealandia。这块大陆面积达490万平方公里,94%的面积都在水下,可能是世界上最小的大陆。

11名参与这项研究的科学家发表报告,希望Zealandia能被世界公认为第八洲。科学家们在报告中称,这块大陆具备大陆所需要的所有4个特征,包括存在不同类型的岩石,更重要的是与洋壳地域相比更高的相对海拔。科学家们称:“这不是突然发现,而是渐进发现的结果。”

Zealandia这个名称是地质学家布鲁斯·陆元迪克(Bruce Luyendyk)于1995年提出的,当时它被认为拥有大陆所需四大属性中的三种。近来利用卫星技术和海底重力图,科学家发现这块大陆是统一的区域,为此完全满足了成为独立大陆所需的条件。

随着明确界定新大陆哪些部分属于新西兰和澳大利亚,特别是该地区离岸矿区,新大陆的政治与经济含义将是多方面的。新西兰地理科学研究院(GNS)6年研究发现,新大陆离岸地区储存着价值达数百亿美元的化石燃料。研究显示,新大陆94%是从澳大利亚脱离的,并于6000万年到8500万年前沉入水下。2017-02-28 -

中国科学家公布古人类学研究新动态或证明人类祖先多地区起源(化石网报道)据新华社北京2月19日电(汪永基):我国古人类学研究领域关于人类起源与演化的学术探讨与争论随着一系列国内外新材料新数据公布而日趋升温,受到学界和社会公众普遍关注。中国科学院古人类学家、研究员高星日前在北京做客中国社会科学院考古研究所,以“我们从哪里来”为题,向30余位专家学者公布了新的研究材料和动态,试图证明有关古人类多地区进化及连续进化的论述。

世界范围的古人类学研究由来已久,因课题庞杂、材料稀缺、技术瓶颈和研究人员主观判断等条件因素而长期处于领域狭窄化、材料碎片化、结论片面化的状态。近年来,我国自然科学和社会科学界在这一研究领域奋起直追,表现非凡,成果颇多,在国际学界有了赞誉可观的一席之地。与此同时,新技术的应用也使我国在研究话语体系形成初步建构方面受到广泛关注。

在古人类学研究领域中,因进化阶段有古猿、猿人、能人、直立人、智人与现代人等的专业表述,并被学界广泛共识,同时被广泛共识的还有“人类最早的祖先起源于非洲”。目前有关核心争论的焦点是“现代人类即晚期智人是有别于直立人和早期智人的一个新物种,大概在20万年至10万年起源于非洲。”此说认为并强调,非洲是现代人即晚期智人唯一起源地,于六万至七万年前走出非洲,并逐步替代东亚等地区原有的古老人群,包括“北京猿人”。

研究员高星从古人类学、旧石器时期考古学和遗传学三个领域交叉研究新进展方面,公布了一系列新的研究动态和学术现状。他针对我国河北泥河湾遗址发掘新的进展,江苏中华曙猿迹象的论证,河南舞阳古人类遗迹研究,重庆龙骨坡和宁夏水洞沟古人类遗址研究等材料的系统分析,结合欧洲直立人到智人阶段尼安德特人的古基因组测序新研究发现,原来被认为已经消失的这一人群,通过4%到近20%的古基因遗存,悄悄保留在我们现代人的基因序列中。

高星认为,以上的“出自非洲说”及“替代说”虽然在学界有其相当部分学者的认同和市场,也有其相当多的古老人群基因数据做论点支撑,但并不能代表最终的科学结论,可视为领域研究阶段性的表述。而后来居上的研究成果和新材料数据的不断被发现披露,使“多地区进化”及“连续进化附带杂交”的核心论述更为可靠。

高星介绍,通过古生态学研究,人类进化并没有跳出自然选择的范围,在古人类的进化发展中,晚期直立人以来人类就是一个生物种群,包括中国地区在内的东亚地区自出现直立人以来,人类的进化是连续的,没有分化出新的物种,不存在演化链条的中断,期间未发生过外来人群对本土人群的替代。他强调,东亚这一地区的古老人群与外来人群发生过基因交流并与时剧增,明显表现出一种有序的融合关系。2017-02-28 -

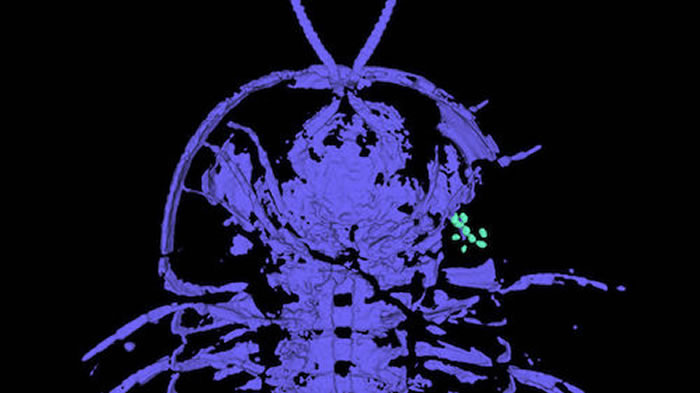

化石证据显示三叶虫的生殖器在头部

化石证据显示三叶虫的生殖器在头部

(化石网报道)据科学网(唐一尘):三叶虫,一种身体分为三节、似蟹的小生物,在古生代早期生物圈里占支配地位,它们的数量极为丰富,以至于其化石成为大多数收藏者的入门级化石。但古生物学家一直未能弄清这种已经灭绝的动物是如何繁殖的。

现在,研究人员发现三叶虫的头部附近有些古怪:一处聚集着很小的圆形物体(直径约200微米)。他们确定,这些颗粒实际上是三叶虫的卵子。这是首次证实化石中保存着三叶虫卵或者生殖器官。

据悉,新发现的三叶虫化石属于 Triarthrus eatoni物种,为洛拉涅种群,时间为奥陶纪时期(4.85亿至4.44亿年前),主要分布于美国和加拿大东北部。最新发现的三叶虫化石保存异常完好,其卵子和外骨骼已被黄铁矿物质取代。

研究人员在《地质学》杂志3月刊上报告称,三叶虫卵子的位置显示,这种动物经由位于头部某处的生殖孔释放精子和卵子——与现在的鲎的生殖方式类似。而这一发现十分罕见的一个原因可能是T. eatoni的孵卵行为在三叶虫的世界也相当不同寻常。该物种更喜欢严酷的低氧环境,可能需要比其他三叶虫更密切地关注自己的卵。

此外,作者还指出,这一发现可能驳斥了之前提出的三叶虫是交尾繁殖的观点——有些化石显示三叶虫常聚集重叠在一起。相反,三叶虫可能更像鲎,它们聚集在一起,甚至爬到另一只的背部,是为了更好地受精卵子。

三叶虫最早出现于寒武纪,在古生代早期达到顶峰,此后逐渐减少至灭绝。最小的三叶虫体长不足1毫米,而最大的三叶虫体长在 30至70 厘米间。科学家认为,2.52 亿年前的大灭绝事件导致三叶虫灭绝消失。2017-02-28 -

美国哈佛大学研究团队:两年内制造出内含4500年前绝迹长毛象基因的混种象胚胎

美国哈佛大学研究团队:两年内制造出内含4500年前绝迹长毛象基因的混种象胚胎

(化石网报道)据ETtoday:活跃于480万年前,但巳在4000多年前绝迹的长毛象(或译猛犸象,Mammoth),有可能复活吗? 英国媒体报导,美国哈佛大学一支研究团队本周表示,有望在两年内制造出内含4500年前绝迹长毛象基因的混种象胚胎,最终目标是创造「有长毛象特征的大象」。

跟长毛象基因最接近、目前仍然存活的近亲是亚洲象。研究团粮队早在2015年时已成功把小部分长毛象基因编辑进入亚洲象基因,最近,经编辑过的基因组由15增至45个。现在,研究小组更进一步,要从细胞发展出胚胎。

领导该团队的邱池(George Church)教授表示,该团队编辑的基因,主要是会影会响大象在寒冷气候的生存能力的基因。 邱池指出,由于因为长毛象的血液能变化适应严寒和炎热天气,制造「有长毛象基因的混种象胚胎」,除了保育亚洲象之外,还有望协助对抗地球暖化。

邱池在波士顿美国科学促进会(AAAS)本周会议前表示,哈佛的团队有望在两年后制造出混有长毛象和亚洲象的「混种胚胎」。制造出「混种胚胎」是让长毛象复活的重要一步,未来可能因此让许多已经灭绝、但有DNA留下来的物种, 一一得以起死回生。2017-02-28 -

南非13岁少年发现1.2亿年恐龙牙齿化石(化石网报道)据中华人民共和国驻开普敦总领馆:南非东开普省《每日电讯报》报道,近日,西开普省奈斯纳市学生本杰明·英格尔向位于东开普省格雷厄姆斯敦的阿尔巴尼博物馆捐赠了一颗有1.2亿年历史的恐龙牙齿。英格尔今年13岁,从小就对考古有浓厚兴趣。两年前,英格尔在其祖父家花园里发现该化石,直至不久前,才被专家确定为恐龙化石。

这是在奈斯纳盆地发现的第一例恐龙化石,在南非考古学界引起了轰动,南非金山大学进化研究所将对该化石进行研究,考古学家还将去英格尔祖父居住地区进行考古发掘,希望能发现更多的恐龙化石。根据南非法律,南境内所有化石均受法律保护,发现后应由古生物学家提取进行研究。英格尔捐赠的恐龙化石将保存在阿尔巴尼博物馆对外展出。

1907年,考古学家在坦桑尼亚发现了恐龙化石,这是首次在非洲大陆发现的恐龙化石。随后,考古学家在马拉维、坦桑尼亚、摩洛哥、尼日尔等地陆续发现恐龙化石。2017-02-28 -

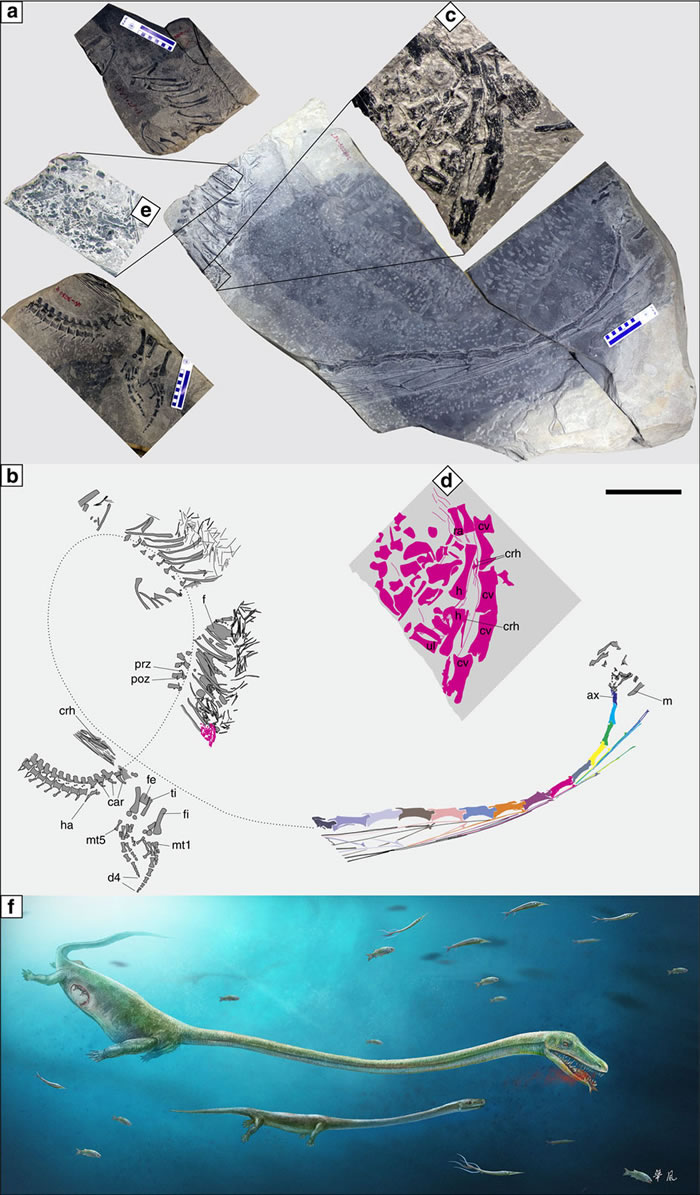

新研究展示2.45亿年前海生爬行动物“恐头龙”为胎生的化石证据

(化石网报道)据新华社昆明2月16日电(岳冉冉):国际期刊《自然·通讯》16日发表的一篇论文展示了2.45亿年前“海洋霸主”恐头龙为胎生的化石证据。

据论文第一作者、合肥工业大学刘俊博士介绍,2008年成都地质矿产研究所张启跃研究员团队在云南罗平国家地质公园发现了这一化石。化石长大约3-4米,已经被风化成三块,包括部分头骨、脖子、躯干和后肢。

“该化石是一种不同寻常的海怪。”刘俊说,此化石属于先期报导过的一种名为恐头龙的海生爬行动物,属于原龙类,而恐龙属于初龙类。“因此恐头龙跟恐龙是亲戚关系,但恐头龙比恐龙更为原始,主要生活在现在的华南地区,通过其长脖子伏击鱼类为食。”

刘俊解释说,初龙型动物是包含现生的鳄鱼和鸟类以及绝灭的恐龙和翼龙等在内的爬行动物,目前约有超过10000种现生种类。但是在这一类群中,胎生从未被发现。

刘俊回忆说,当时自己并不确定此件胚胎化石到底是同类相食的结果抑或是胎生的证据,但他肯定这两种假说中的任何一种都是不同寻常的发现。在小心求证的过程中,刘俊发现,胚胎化石位于该恐头龙母体的内部,躯干整体指向母体的前方,而一般被捕食的猎物未消化之前在体腔内部头朝后。

“这证明了此胚胎化石为母体内部正在成长的胎儿,而不是同类相食的结果。该胚胎化石呈卷曲状,这是脊椎动物胚胎的典型姿势。胚胎化石骨化较好,显示其处于比较高级的胚胎发育阶段,说明该母亲已接近临盆期。”刘俊表示,在胚胎周围,并没有找到钙化的蛋壳。“这些证据都指示恐头龙应为胎生。这也和恐头龙高度适应水生的形态特征相吻合,比如它长长的脖子以及鳍状的四肢。这些特征都指示恐头龙不大可能像海龟一样爬到陆地下蛋。”

该发现将重塑学界对爬行动物生殖方式演化的理解,也将使得学界对初龙型动物生殖方式的了解从侏罗纪往前推5千万年,直到三叠纪。2017-02-17 -

没有明显迹象表明有突然的气候变化迫使人类更有组织地获取食物(化石网报道)据中国社会科学网(王晓真/编译):新几内亚是人类最早在热带雨林进行农业实践的地区之一,来自英国牛津大学及新西兰奥塔哥大学的研究人员通过对该地区的考古调查,对有关农业起源的两种观点提出了异议。

有观点认为,最后一个冰河时期后的气候变化促成了食物获取方式的创新。还有观点认为,如果没有农作物和牲畜,早期的狩猎收集者将难以在热带雨林环境中生存。许多学者认为热带雨林并不适宜人类居住,因为这些地区土壤贫瘠、湿度过高,无法为人类生存提供足够的食物。但是在新几内亚的考古工作则推翻了这些观点,研究人员发现人类已经在该地区生存了约4.5万年,新几内亚中央山地热带雨林为狩猎采集者提供了稳定的食物,与此同时,农民也在附近进行耕作。

研究团队分析了基奥瓦考古遗址出土的果蝠、斑袋貂等小型哺乳动物的牙齿。这些遗骸最早可追溯到1.2万到8000年前,那时农业在该地区刚刚开始。这些动物寿命较短,且对环境变化高度敏感,能很好反映当地植被情况,对其分析可以获得新几内亚中央山地区域的环境记录。从这些哺乳动物牙齿中得到的食物特征显示,数千年里当地气候都是稳定的,并且其间一直有人类在此生活。没有明显迹象表明有突然的气候变化迫使人类更有组织地获取食物。

研究者表示,此前人们认为发展农业是为了替代以往食物获取的途径,但对新几内亚中央山地的考古研究显示,该地区有农业精耕细作,同时人类也能够在热带雨林中靠狩猎获取食物,人类并非迫于生存而变为农民。2017-02-17