科研进展

-

华北台地东部寒武系SPICE事件研究新进展

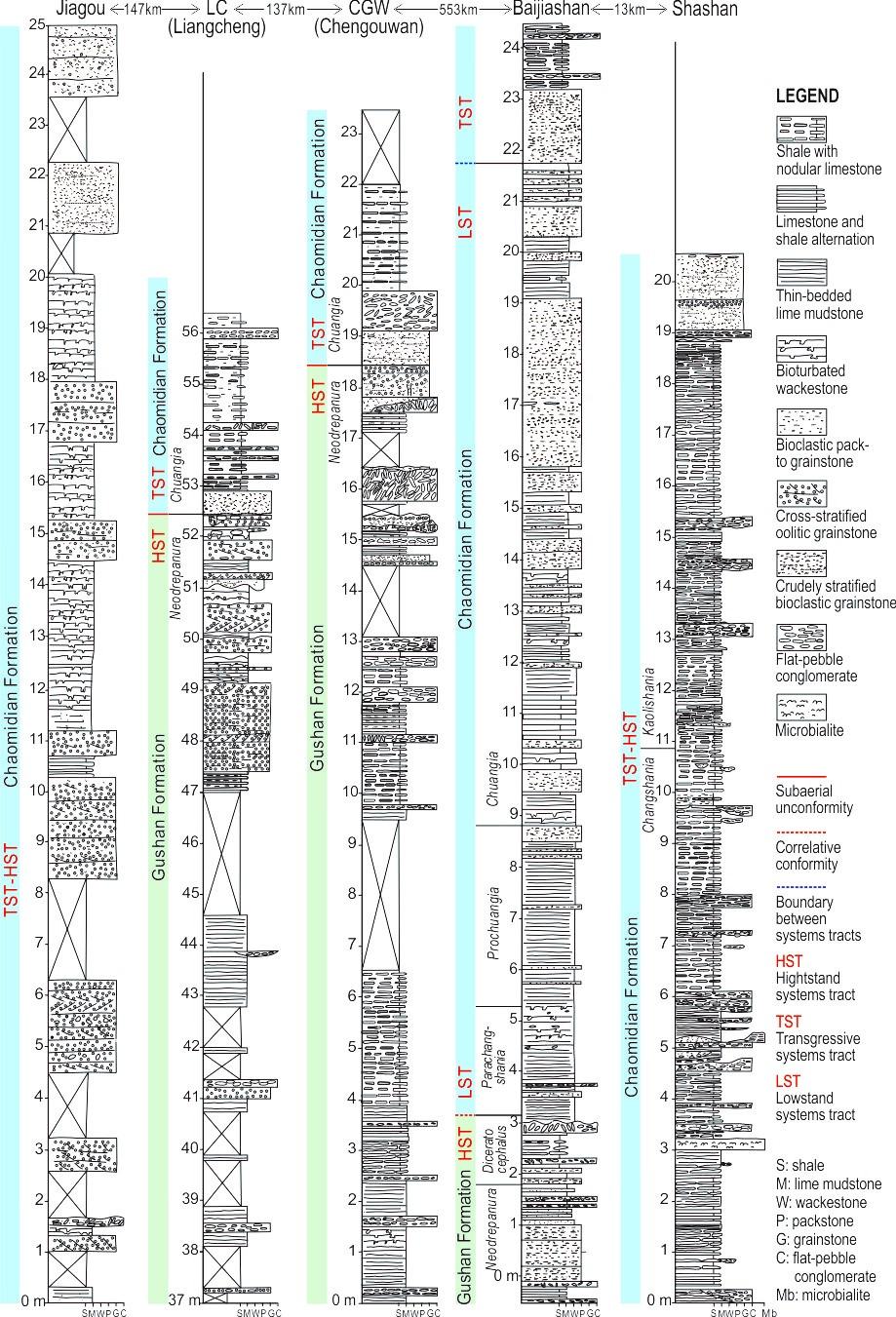

寒武系苗岭统与芙蓉统之交的碳同位素正漂移SPICE事件,是显生宙全球碳循环的一次较大波动(其正漂幅度可达~5‰),在全球各大陆均有相关报道和研究。与之同时发生的是德雷斯巴奇阶(Dresbachian)生物灭绝事件,导致约40%的海洋生物灭绝,是早期寒武纪生命演化进程中较为严重的一次灭绝事件。大量研究认为SPICE事件是由有机碳大量埋藏导致,并伴随着显著的海洋缺氧和硫化,这也很可能是导致德雷斯巴奇阶生物灭绝事件的主要原因。但近期的一些研究显示SPICE事件的等时性与漂移幅度可能与沉积环境、水体深度密切相关,因此仅用SPICE本身来进行地层对比需要谨慎。

华北台地东部出露多条中上寒武系的露头剖面,但对SPICE的研究仅在个别研究中有单独报道。近年来,中国科学院南京地质古生物研究所陈吉涛研究员联合山东科技大学等同行,对华北台地东部安徽、山东和辽宁三省、横跨约700公里的7条剖面,进行了详细的沉积学、三叶虫生物地层学以及碳同位素等综合对比研究。研究成果近期在国际期刊《三古》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上发表。

研究发现SPICE事件在山东和辽宁地区存在较大差异,并认为该差异主要是由相对海平面下降在华北东部的不同响应导致。沉积学特征(横向对比很好的侵蚀面)、三叶虫化石带的缺失、以及碳同位素的突变,均证实在山东地区地层暴露剥蚀造成的沉积间断,导致SPICE记录不完整;而在辽宁地区水体变浅但继续沉积,因此保存了完整的地层序列和SPICE记录。

该研究是传统沉积学和综合地层学交叉研究的一个案例,只有进行综合交叉研究、相互印证,才能更确凿的论证相关科学议题。本研究属于基础性区域地质工作,首次在华北台地发现保存完整的SPICE记录,为后续对SPICE事件海洋生物地球化学循环的全球对比研究提供了重要地质基础。

本研究得到中国科学院和国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息:Wang, Z., Chen, J.*, Liang, T., Yuan, J., Han, C., Liu, J., Zhu, C., Zhu, D., Han, Z.*, 2020. Spatial variation in carbonate carbon isotope during the Cambrian SPICE event across the North China Platform. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 546, 109669. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109669242020-04 -

借助高分辨率岩芯样品再认识二叠纪末大灭绝期间的缺氧事件

在距今约2.52亿年前的二叠纪末期发生了地质历史上最具灾难性的生物灭绝事件,该事件使得超过90%的海洋物种灭绝。包括中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代团队在内的中外科学家经过数十年的持续努力,该生物事件过程的细节正不断被揭示。与此同时,基于各种地质学和地球化学证据,包括天体撞击、西伯利亚大火成岩省、大洋缺氧、海洋酸化、极端气候变暖和快速的大陆风化等诸多可能导致此次重大生物事件的环境背景机制也陆续被提出。

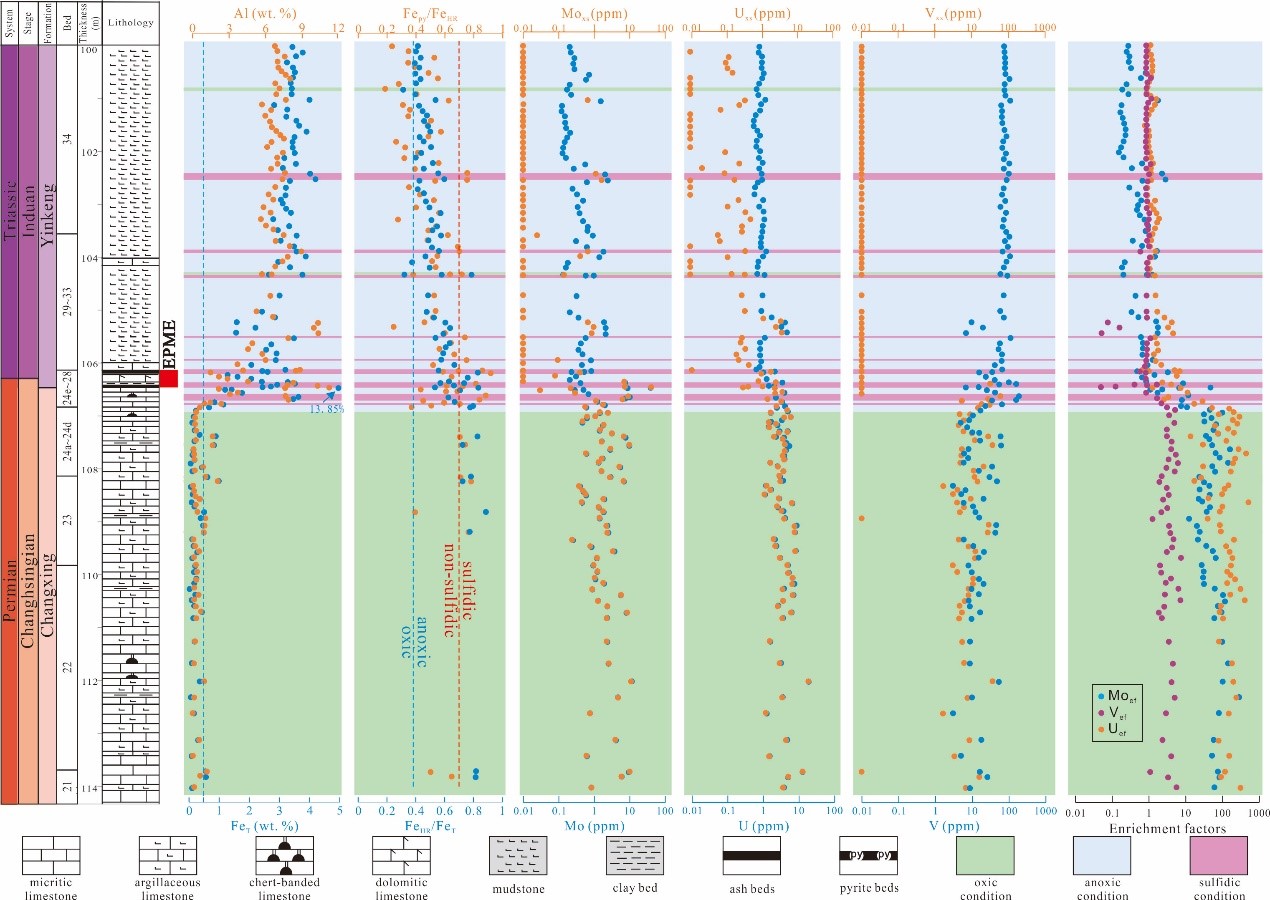

前人曾对作为全球二叠系—三叠系GSSP的浙江省长兴县煤山剖面二叠纪—三叠纪之交生物大灭绝事件期间的海洋氧化还原环境进行过大量的研究。考虑到该时段煤山剖面总体上属于凝缩沉积,因此需要更高分辨率的采样方法来进一步恢复该生物事件的古海洋氧化还原条件的演化史。

最近,由南京古生物所张华研究员和向雷博士等人与南京大学、美国西卡罗莱纳州立大学的合作者所组成的研究小组,对煤山剖面P-T科研钻探的岩芯中二叠纪—三叠纪之交时间跨度约50万年的样品进行了高精度取样,开展了铁组分和微量元素的测试分析。该研究成果已在线发表于《三古》(Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology)。

详细的铁组分研究发现:煤山剖面生物灭绝事件前沉积水体主体处于氧化状态,生物灭绝事件发生期间主要处于缺氧环境并伴随有间断性的硫化环境发育,而灭绝事件之后海洋持续缺氧并未发生显著的氧化。Mo、U、V等氧化还原敏感微量元素浓度数据进一步揭示:在生物大灭绝期间,此类氧化还原敏感元素浓度急剧降低,意味着全球主要海洋在此时都同向的发生了脱氧作用。因此,大洋脱氧和硫化氢毒性可能在二叠纪末生物大灭绝中扮演了重要作用。

该项研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、前沿科学重点研究计划项目和国家自然科学基金委的资助。

论文相关信息: Xiang, L., Zhang, H.*, Schoepfer, S.D., Zheng, Q.F., Yuan, D.X., Cai, Y.F., Cao, C.Q., Shen, S.Z., 2020. Oceanic redox evolution around the end-Permian mass extinction at Meishan, South China. Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol. 544, 109626. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109626212020-04 -

缅甸琥珀中发现苔类植物新类群

近年来,白垩纪琥珀中的古生物研究取得积极进展,但是对其中的苔类植物的了解和报道较少。近期,中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员、李亚博士,中国科学院西双版纳热带植物园Harald Schneider研究员以及中国科学院植物研究所吴鹏程研究员合作,对缅甸克钦邦白垩纪中期琥珀苔植物进行深入研究并取得了系列成果。

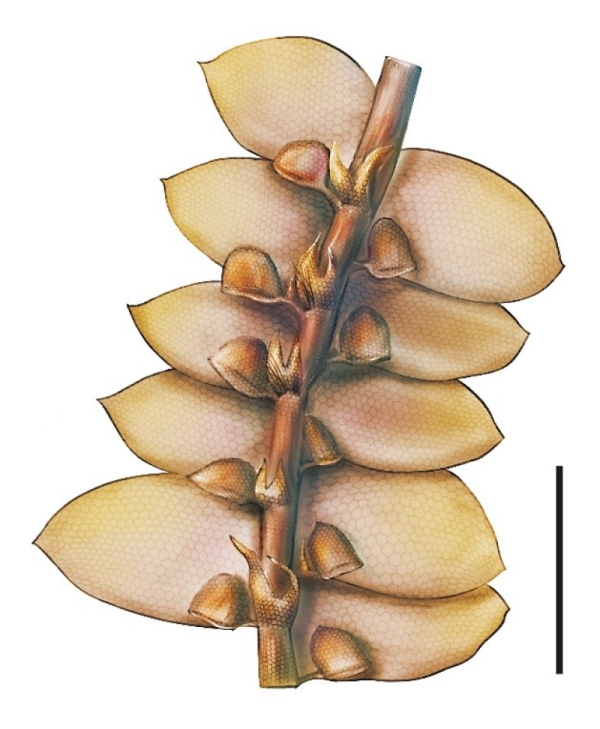

该研究团队报道了一块保存较为完整且具解剖构造的耳叶苔科(Frullaniaceae)耳叶苔属(Frullania)营养枝琥珀化石,并建立了深裂耳叶苔(Frullania partita sp. nov.)新种。该项研究成果近期已发表于国际地学刊物《白垩纪研究》(Cretaceous Research)上。

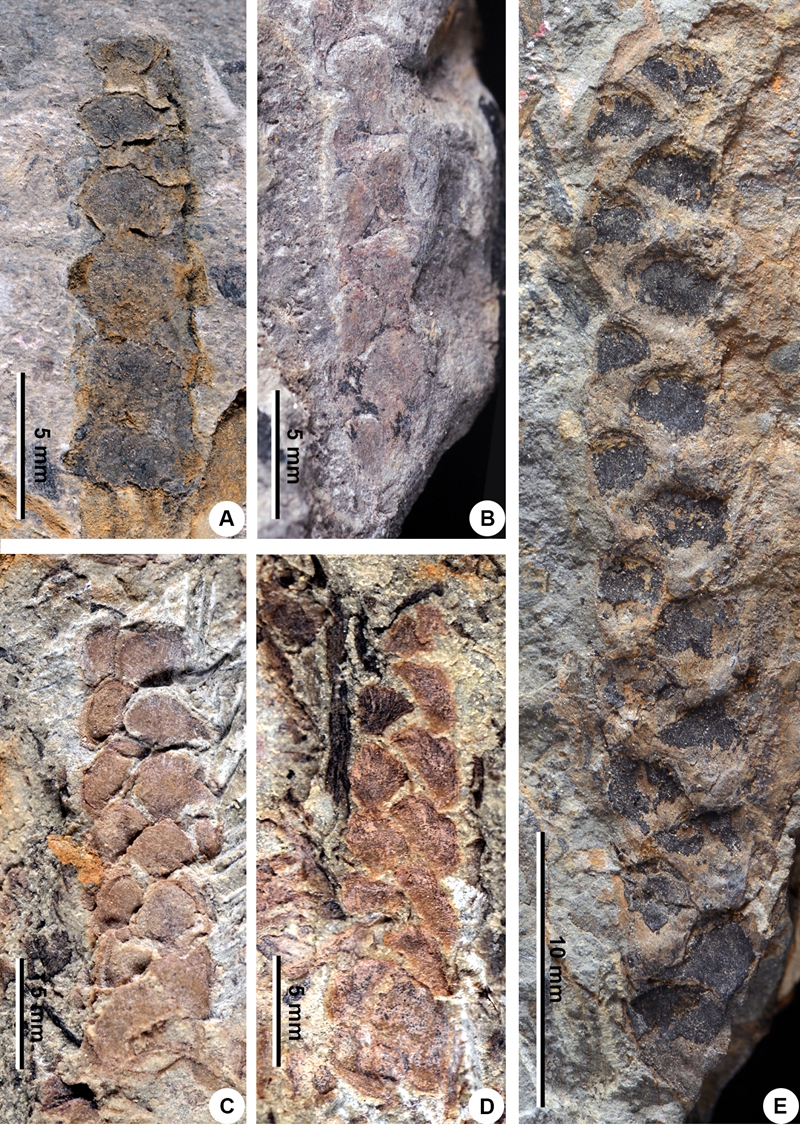

被命名为深裂耳叶苔(Frullania partita)的新类群主要特征为营养枝侧叶背瓣长卵形或椭圆形,叶尖具细尖,附体大且明显,腹叶两深裂。耳叶苔属现生种的营养枝均不具深裂的腹叶,仅少数现生种的繁殖枝具有深裂的雌苞腹叶。在化石记录中,发现于乌克兰始新世琥珀中的F. riclefgrollei营养枝也具有深裂的腹叶,但其侧叶背瓣是圆形的,叶尖圆形,附体较小,与当前化石区别较大。

光萼苔目大多数种类为附生植物(epiphytes),包括光萼苔科(Porellaceae)、耳叶苔科(Frullaniaceae)、毛耳苔科(Jubulaceae)等7个科。分子系统发育研究表明苔类植物光萼苔目(Porellales)在白垩纪陆地革命时期多样化速率明显提高,但化石证据非常少。

光萼苔目是新生代琥珀化石中最常见的苔类植物,但相比而言在白垩纪琥珀中的记录很少,通常由小碎片组成,而不是完整的植物。迄今为止,缅甸白垩纪琥珀中仅报道有多囊苔科、扁萼苔科和耳叶苔科4属6种等少数种类。当前深裂耳叶苔的发现,代表缅甸白垩纪琥珀生物群耳叶苔科的化石种的新进展,为进一步研究光萼苔目耳叶苔科在白垩纪中期的辐射和多样性演化积累了化石证据。

本项研究由国家自然科学基金重大项目和中科院战略性先导科技专项(B类)联合资助。

论文信息:Li, Y., Wang, Y.-D.*, Schneider, H., Wu, P.-C., 2020. Frullania partita sp. nov. (Frullaniaceae, Porellales), a new leafy liverwort from the mid-Cretaceous of Myanmar. Cretaceous Research 108, 104341. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104341

缅甸克钦邦白垩纪琥珀中的深裂耳叶苔。

绿色箭头指示腹叶;蓝色箭头指示附体;青色箭头指示假根。

172020-04 -

笔石研究确定缅甸奥陶纪末赫南特阶准确对比

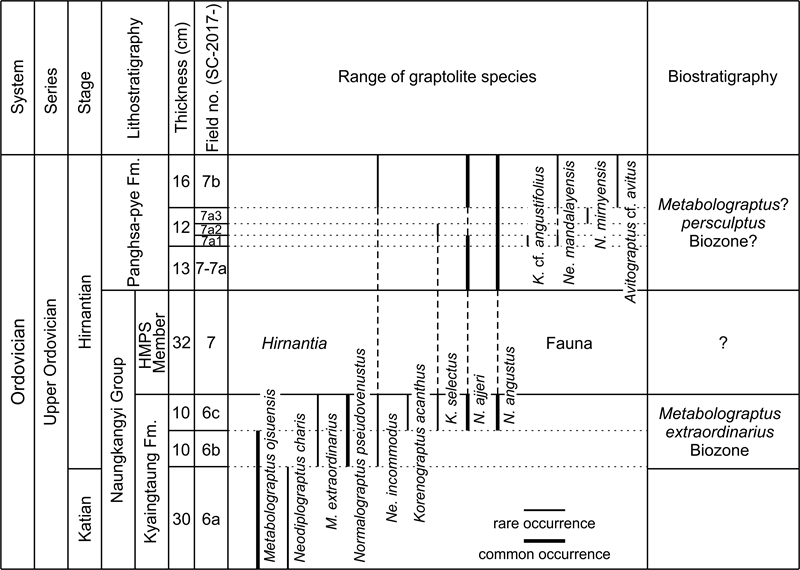

笔石作为古生代演化动物群中的优势门类,其多样性在奥陶纪急剧增加、演化迅速,获得重要发展。缅甸曼德勒地区奥陶-志留纪之交的笔石动物群最早由Reed于1915年采集和研究,之后鲜有报道。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所陈旭院士、陈清博士与缅甸东枝大学Kyi Pyar Aung博士、威尔士国家博物馆Lucy A. Muir博士合作,对该地区上奥陶统Naungkangyi群Kyaingtaung组和Panghsa-pye组的笔石化石和地层时代进行了系统研究。相关研究结果发表于Palaeoworld杂志。

基于详细的系统古生物描述和鉴定,共识别出Avitograptus、Korenograptus、Metabolograptus、Neodiplograptus和Normalograptus共5属13种笔石,其中包括Korenograptus selectus X. Chen和Neodiplograptus mandalayensis X. Chen两个新种。在此基础上进行动物群分析和全球对比,建立了Metabolograptus extraordinarius和Metabolograptus? persculptus两个笔石带,准确限定了该地区奥陶纪末的地层时代。

本项研究得到中国科学院战略性先导专项、国家科技重大专项、中国自然资源部和国家自然科学基金等的共同支持。

论文信息:Chen Xu*, Chen Qing, Kyi Pyar Aung, Lucy A. Muir. 2020. Latest Ordovician graptolites from the Mandalay Region, Myanmar. Palaeoworld, 29: 47–65. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2019.09.003142020-04 -

奥陶纪末生物大灭绝后的稳步复苏始于志留纪伊始

奥陶纪末生物大灭绝是寒武纪大辐射以来海洋生物遭受的第一次重创,是显生宙地球生命所遭受的第二大灭绝事件,长期吸引着地学界的兴趣。然而,全球范围内奥陶-志留系界线附近地质记录常不完整,区域间地层对比不够精确,使得人们对这次灭绝事件基本过程的认识仍存在不确定性。

华南广泛发育奥陶-志留系界线地层,化石丰富,这在全球范围内并不多见,因而成为研究奥陶纪末生物大灭绝的经典地区。目前,区域内主要的海洋生物类群(笔石、腕足类、三叶虫及珊瑚等)的宏演化过程已经有了很好的研究基础。但由于该时段碳酸盐岩主要集中在近岸浅水相区,其上下地层常有缺失、笔石亦不发育,使得其时代常难以精确确定,进而制约了其中各类壳相化石类群灭绝-复苏型式的准确解读。

在过去的数年里,中国科学院南京地质古生物研究所王光旭副研究员等科研工作者通过大量的调查研究,对黔北地区广泛发育的奥陶系顶部赫南特阶碳酸盐岩(以往一般被归入观音桥组)进行了更为精细的划分、修订,建立了具有全球广泛对比意义的赫南特阶综合地层框架,并据此对奥陶纪末大灭绝的基本过程和型式进行了重新评估。

最近,王光旭等进一步对区域内的另一个关键层位——五里坡组进行了综合地层学研究。五里坡组的地理分布较为局限,主要出露于湄潭黄家坝一带。尽管如此,因其层位关键,且含有丰富的壳相动物群(包括腕足类、三叶虫、珊瑚、层孔海绵及腹足类等),在奥陶纪末大灭绝事件研究中发挥着重要作用。过去,该组的时代被认为属志留纪早期,其中所产的各化石类群因此被视为区域内(乃至全球)少有的大灭绝后复苏期化石记录之一,并据以构建其各自的灭绝-复苏模式。此次研究王光旭对其提出了新的时代意见,并探讨了其宏演化意义。该研究成果已在国际地学期刊Geological Journal上在线发表。

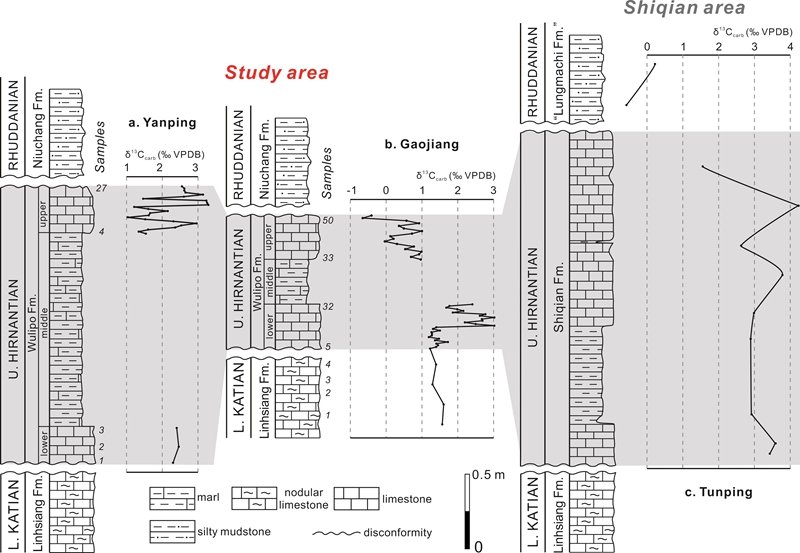

通过对湄潭黄家坝高江、岩坪两剖面五里坡组的化学地层学分析,确认了赫南特阶碳同位素正偏事件(Hirnantian Isotope Carbon Excursion)的存在,从而将该组的时代确定为奥陶纪末赫南特期,而非传统认为的志留纪早期。此外,其中的主要化石类群资料经过重新评估,认为这一较低分异度的底栖动物群属于TBF 3(即奥陶-志留纪过渡期底栖动物群3,目前已知仅限于赫南特晚期),进一步将五里坡组的时代确定为赫南特晚期。

这一研究结果表明华南扬子区赫南特期冰期后暖水底栖动物群的分布范围远比早前设想的要广泛得多;同时也意味着华南奥陶纪末生物大灭绝后的初步复苏限于赫南特期,而真正稳步的复苏则始于志留纪伊始,这一趋势与全球其他地区是完全一致的。

本研究得到国家自然科学基金委、中国科学院战略性先导科技专项(B类)及现代古生物学和地层学国家重点实验室的联合资助。

论文信息:Wang, G.X.*, Wei, X., Luan, X.C., Wu, R.C., Percival, I.G. & Zhan R.B. 2020. Constraining the biotic transitions across the end-Ordovician mass extinction in South China: Bio- and chemostratigraphy of the Wulipo Formation in the Meitan area of northern Guizhou. Geological Journal, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gj.3816.102020-04 -

叠层石揭示扬子台地东缘在早奥陶世的浅海水深差异

大量的研究表明,奥陶系记录了浅海生态系统在地质历史上最重要的一次变革:后生动物主导的生物礁大规模地替代微生物礁。这一关键转变曾以古生代珊瑚-层孔海绵礁的兴起为标志,被认为主要发生在中奥陶世。然而,近年来越来越多的证据显示,早奥陶世的苔藓虫、海绵类(例如石海绵、角质海绵和高钙化海绵等)和珊瑚型(coralomorph)底栖动物便已在世界各地的陆表海环境参与造礁,甚至形成类似现代珊瑚礁的钙质礁格架结构。这些早期的后生动物礁大多出现在奥陶纪的第二阶(弗洛阶),而在早奥陶世特马豆克阶(第一阶)微生物礁仍然非常繁盛。

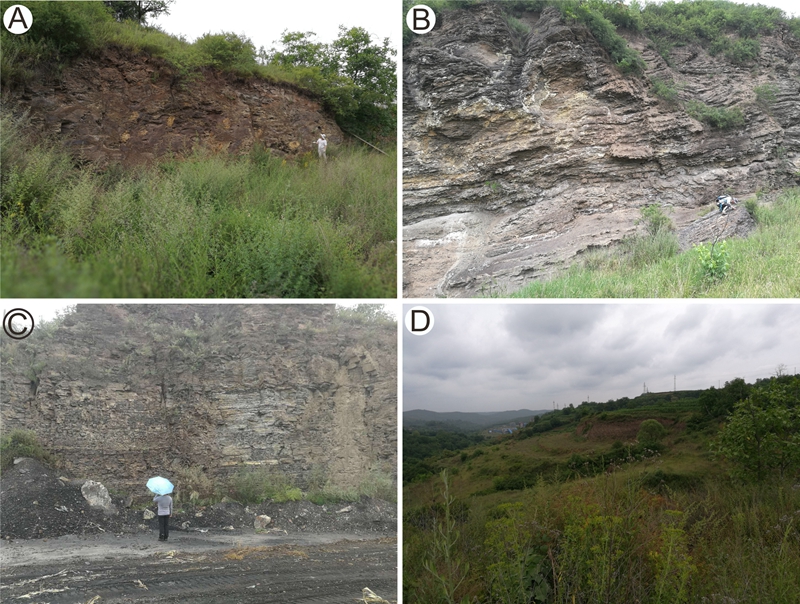

近期,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队博士研究生于深洋在李启剑博士和李越研究员的指导下,联合英国布鲁内尔大学Stephen Kershaw博士,对安徽南部下奥陶统地层进行了多次野外科学考察,系统采集了不同剖面特马豆克阶仑山组的叠层石样品,并通过显微薄片开展了深入研究。相关成果已于近期在国际期刊Facies上在线发表。

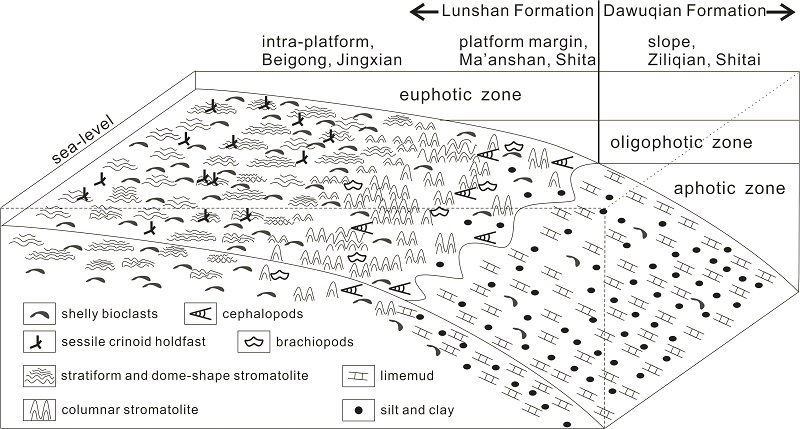

研究发现:在较近岸的北贡剖面,叠层石礁呈平缓的穹隆状,微生物岩主体由纤维状钙质微生物(蓝细菌)构成(见插图1),有柄棘皮类直接附着在微生物所形成的硬底上生长。而在相对远岸的马鞍山剖面,叠层石呈柱状或尖锥状,单个叠层石柱可高达1米,同时缺乏棘皮动物等底栖固着生物。与这些碳酸岩台地边缘的叠层石形成对比,更远岸剖面斜坡相的大坞圲组组因进入无光带而缺乏微生物礁(见插图2)。

微生物岩的宏观和微相特征显示扬子台地东缘特马豆克阶仑山组叠层石的古地理分异主要受控于古水深。与扬子台地西部陆表海域相比,该研究聚焦的安徽南部案例显示出微生物礁主导的特点,底栖后生动物鲜见,不但说明后生动物礁替代微生物礁的过程具有强烈的地区差异,也印证了早奥陶之初确实是显生宙中微生物岩最丰富的时期之一,代表了叠层石最后的黄金时期。该研究为生物礁生态系统的早期演化提供了重要线索。

本研究获得了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B类)和中科院青促会的经费资助。

论文相关信息:Yu, Shenyang., Li, Qijian*., Kershaw, Stephen. et al. Microbial reefs in eastern Yangtze Platform, South China Block: the last golden age of stromatolites in the Ordovician. Facies 66, 12 (2020).(DOI:https://doi.org/10.1007/s10347-020-0596-x)

图1. 安徽南部北贡剖面早奥陶世特马豆克阶仑山组的叠层石的微相照片. A) 相互缠绕的钙质微生物丝状体(Gi); B) 保存良好的长条状微生物丝状体; C) 缠结呈凝块状的钙质微生物丝状体; D) 带有生物钻孔(Cm)的棘皮动物碎片(Cr)082020-04 -

广西云南早泥盆世地层中发现同种工蕨类植物化石

工蕨类植物广泛分布于全球志留—泥盆纪地层中,也是我国华南早泥盆世植物的主要类群。紧贴扁囊蕨(Demersatheca contigua)是中国南方泥盆纪早期植物区系的一种特有的陆生维管植物,对紧贴扁囊蕨的研究对探讨中国南方早期泥盆纪植物的地理意义具有重要作用。

之前的研究认为紧贴扁囊蕨孢子囊穗整体呈圆柱形是由孢子囊近轴瓣陷入孢子囊穗,远轴瓣与孢子囊穗表面平齐所造成,但新的研究发现改变了这一认识。此外,紧贴扁囊蕨最初在命名时缺少模式标本,在后期修订时,其命名问题仍被忽略。所以对紧贴扁囊蕨的研究和认识还存在较多问题尚未解决和澄清。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所泥盆系研究团队的徐洪河研究员、王怿研究员和博士研究生汪瑶对产自云南和广西早泥盆世地层中的工蕨类植物紧贴扁囊蕨进行了研究。研究团队对云南文山早泥盆世坡松冲组的六块馆藏标本进行了重新观察并对采自广西苍梧早泥盆世苍梧组的十一块新标本进行研究,总结曾经相关文献报道,最终对紧贴扁囊蕨的种征进行了修订,重建其繁殖部分孢子囊穗的模型,讨论了该种的系统命名问题,并对该种的古植物地理学意义进行了探讨。研究成果已经在国际古植物学和孢粉学专业期刊Review of Palaeobotany and Palynology上在线发表。

新的研究发现紧贴扁囊蕨的孢子囊两瓣外凸,孢子囊整体近轴向弯曲,相邻孢子囊彼此之间紧密贴合在一起,才会形成圆柱形的孢子叶球。新研究对这种孢子囊穗的三维形态重建了模型,展示了四列孢子囊纵向交错对生而形成的孢子囊穗结构,不同颜色的孢子囊代表不同列。单个孢子囊呈椭圆形或扇形,开裂线沿孢子囊前缘延伸。并根据《国际藻类、真菌和植物命名法规》在其原始材料中推选了后选模式标本(在此情况下等同于模式标本),完善了紧贴扁囊蕨命名的合格发表。

长期以来,华南植物群被认为是中国早泥盆世植物群重要的组成部分。近些年的研究结果又将华南早泥盆世植物群分为三个植物地理亚区系:云南,广西和四川,每个植物亚区系都有各自独特的地方性分子,而且共有的属种类型较少。从属一级别来看,Adoketophyton和Guangnania出现在云南和四川地区,扁囊蕨出现在云南和广西地区,只有Zosterophyllum在三个地区均有分布。从种一级别,仅紧贴扁囊蕨同时在云南和广西地区出现。不过,就目前的情况来看,相关植物化石记录有限,需要更加详细的植物群研究,以支持不同植物亚区系之间的对比。

论文信息:Wang Yao, Xu Hong-He*, Wang Yi, 2020. Morphology, nomenclature and potential paleophytogeographic implication of Demersatheca contigua (Zosterophyllopsida) from the Lower Devonian of Yunnan and Guangxi, southwestern China. Review of Palaeobotany and Palynology. 104209. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2020.104209032020-04 -

二叠纪末大灭绝后湖泊生态系统的复苏需要一千万年

二叠纪末期(2.52亿年前)发生了显生宙最大的生物灭绝事件,引发了严重的海洋和陆地生态系统危机,约75%的陆地生物物种消失。大灭绝之后陆地生态系统需要多长时间才能恢复?近日,中国科学院南京地质古生物研究所科研团队最新的研究发现,二叠纪末大灭绝之后湖泊和森林生态系统可能都需要长达1000万年的时间才能明显恢复,相关成果于2020年3月30日在线发表于国际知名期刊《地质学》(Geology)。

三叠纪早期极端的气候环境,导致海洋生态系统在二叠纪末大灭绝事件之后的约800-1000万年才得到明显恢复。由于三叠纪早、中期深湖相沉积地层和化石记录较为缺乏,我们对于湖泊生态系统的复苏模式和时间了解较少。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的研究生赵向东和郑大燃博士在王博研究员和张海春研究员的指导下,与长庆油田解古巍工程师等合作,对鄂尔多斯盆地的中三叠统湖相沉积地层进行了系统研究,提出湖泊生态系统在中三叠世中期就显示了明显的恢复。同时,研究层位也是长庆油田的重要产油层,同位素年代学和地层学的研究结果也为精时地层对比和油气资源勘探提供了新的定年和化石证据。

研究团队在鄂尔多斯盆地南缘三条富含油页岩和凝灰岩的剖面(霸王庄、马庄和衣食村)进行了高精度的地层学、沉积学和古生物学研究,并对剖面中的火山灰、凝灰岩和凝灰质砂岩进行了锆石铀-铅(U-Pb)定年,最终将湖相油页岩底部年龄卡定在242Ma左右,归于中三叠统铜川组。这套油页岩是二叠纪末大灭绝之后已知最早的深湖相沉积,比之前的记录向前推进了500万年。

研究团队在铜川组油页岩中发现了较丰富的植物、介形虫、叶肢介、鲎虫、昆虫、鱼和鱼粪等化石。其中最大的螺旋状鱼粪化石长达77毫米,表明当时湖泊中已存在体型较大的捕食性鱼类。通过对部分鱼粪化石进行切片,研究团队在其中发现了双翅目昆虫的大颚。化石研究表明,当时的湖泊中已经出现了复杂的多层营养级的关系:其中的初级生产者为各种藻类;初级消费者主要是以藻类为食的介形虫和昆虫等动物;二级消费者包括各类水生肉食性昆虫以及鱼类等;顶级消费者为大型的捕食性鱼类。这种生态类型与古生代湖泊中双翅目幼虫普遍缺失和水生甲虫稀少的情况明显不同,代表了一个典型的中生代湖泊生态系统。

在三叠纪最初的1000万年内,世界各地的陆相地层中普遍缺失煤层,因此这段时期也被称为“煤层缺失期”(Coal Gap)。通常认为中三叠世煤层的再次出现代表了大灭绝后森林生态系统的明显恢复。在鄂尔多斯盆地,已知最古老的三叠系煤层产出自二马营组的最上部,其年龄略老于铜川组油页岩的年龄。研究结果表明复杂湖泊生态系统的复苏与“煤层缺失期”的结束时间相吻合,表明湖泊和森林生态系统可能通过生物、物理和化学等作用紧密联系在一起。总之,湖泊和森林生态系统可能都需要长达1000万年的时间才能明显恢复,比孢粉学数据推断出的植物群落的恢复时间要长得多。

早三叠世炎热的气候会限制湖泊中的溶解氧含量,从而阻碍了生态系统的复苏。然而,在安尼期海洋中碳埋藏的大量增加可能会导致大气CO2含量下降和全球降温,从而改善了湖泊的生态条件。此外,火山灰给湖泊带入丰富的营养物质,可能显著提高了鄂尔多斯盆地古湖泊的初级生产力。因此,全球温度降低和火山灰养分输入可能共同促进了鄂尔多斯盆地古湖泊生态系统的繁盛。

相关研究工作由中国科学院和国家自然科学基金委共同资助。

论文信息:Zhao Xiangdong, Zheng Daran, Xie Guwei, Jenkyns H.C., Guan Chengguo, Fang Yanan, He Jing, Yuan Xiaoqi, Xue Naihua, Wang He, Li Sha, Jarzembowski E.A., Zhang Haichun, Wang Bo* (2020) Recovery of lacustrine ecosystems after the end-Permian mass extinction. Geology, doi:10.1130/G47502.1.

012020-04 -

缅甸掸邦高原蜓类古生物地理研究取得进展

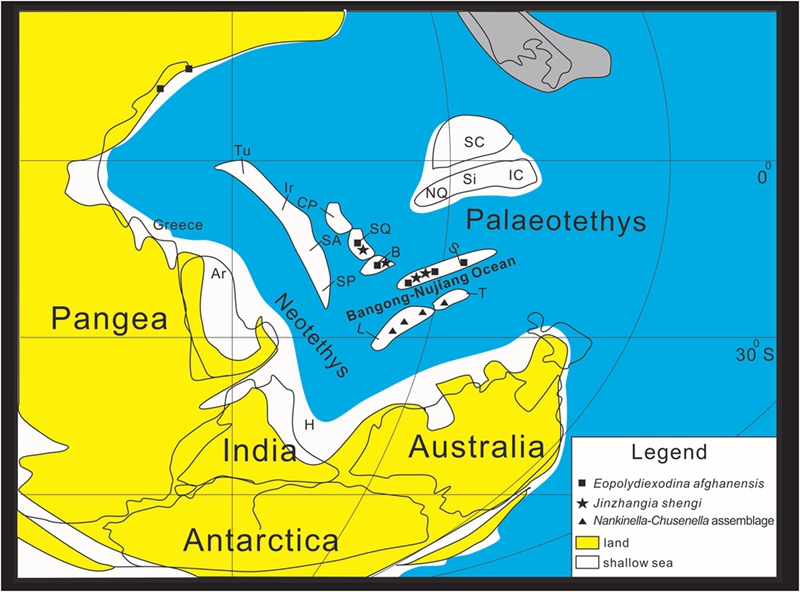

特提斯的构造演化一直是学术界研究的热点。二叠纪时,冈瓦纳大陆北缘发生裂解,基墨里陆块从冈瓦纳北缘裂解出来,然而其裂解的过程及不同地块之间的古地理对比关系则是学术界争议的焦点。其中困扰学术界许久的问题是蛇绿岩广泛分布的藏北班公湖-怒江缝合带怎么穿越滇西连接缅甸。即西藏的拉萨地块和南羌塘地块如何穿越滇西同缅甸的相关地块对比。

针对这些问题,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队张以春研究员等同南京大学、中国科学院青藏高原研究所、缅甸地质学会等单位的同行在缅甸掸邦高原进行了多次联合科学考察,针对掸邦高原中二叠统Thitsipin组中的蜓(上竹下蜓)类动物群展开了系统研究。

通过研究发现Thitsipin组中的蜓类分异度低,属于基墨里生物区,与华南等低纬度区的动物群明显不同。更重要的是,在掸邦高原的诸多剖面中,Eopolydiexodina afghanensis和Jinzhangia shengi这两个种具有很高的丰度,这种情况和滇西的保山地块和西藏的南羌塘地块非常相似,但这两个属(种)在拉萨地块和腾冲地块上从未见报道。同样,在拉萨和腾冲地块上普遍存在的Nankinella-Chusenella组合在南羌塘、保山和掸邦高原上也不存在。这些基墨里陆块中二叠世?类的聚类分析证实了上述规律。

研究更加证实掸邦高原不含有早二叠世晚期裂解型的玄武岩,这一现象和保山地块和南羌塘地块明显不一致。因此,这否定了Sibumasu地块中包括滇西两个地块的可能性。

该研究证实:(1)缅甸掸邦高原在中二叠世古生物地理上和滇西保山地块和西藏南羌塘地块亲缘;(2)Sibumasu地块不包括滇西的腾冲地块和保山地块;(3)班公湖-怒江缝合带从滇西保山地块和腾冲地块之间的高丽贡山通过,而非腾冲地块西部的缅甸密支那蛇绿岩带。(4)班公湖-怒江洋在中二叠世已经有一定的宽度,从而形成南羌塘-保山-Sibumasu和拉萨-腾冲地块之间古生物地理的差异性。

该研究近期在线发表于Papers in Palaeontology杂志上。该研究受科技部第二次青藏高原综合科学考察研究、国家自然科学基金委重大研究计划重点项目、中国科学院先导战略专项B类项目等共同支持。

文章信息:Zhang, Y.C., Aung, K.P., Shen, S.Z., Zhang, H., Zaw, T., Ding, L., Cai, F.l., Sein, K., 2020. Middle Permian fusulines from the Thitsipin Formation of Shan State, Myanmar and their palaeobiogeographical and palaeogeographical implications. Papers in Palaeontology, in press.

172020-03 -

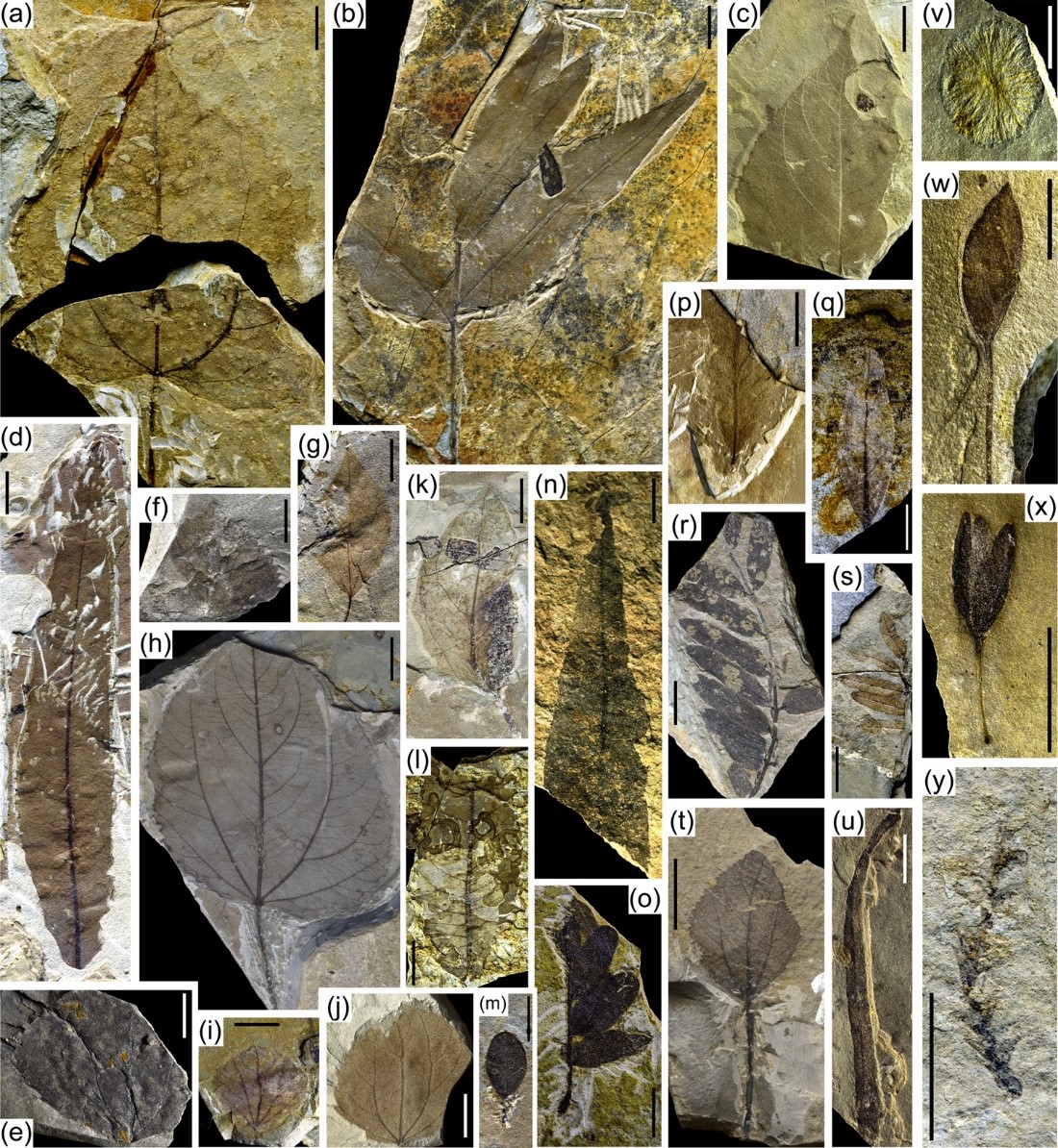

植物化石揭示青藏高原北缘早渐新世古海拔古气候

位于青藏高原北缘的柴达木盆地发育有连续的新生代地层,是研究亚洲内陆干旱化进程及其机制的理想地区。大量的沉积学证据显示亚洲内陆自晚始新世逐渐变干,并持续至今。驱动亚洲内陆干旱化的因素包括新生代全球气候变冷,印度与亚洲板块碰撞后青藏高原的隆升,以及副特提斯洋的退缩等。对这一地区古近纪古海拔和古气候的定量重建无疑是认识亚洲内陆干旱化历史和驱动机制的关键。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所史恭乐副研究员与中国地质大学(武汉)宋博文博士、张克信教授课题组,中科院西双版纳热带植物园和英国开放大学Robert Spicer教授等多个团队合作,在对大红沟剖面早渐新世植物叶化石精确分类的基础上,运用气候叶相多变量分析程序(CLAMP)和热焓值(moist enthalpy method)的方法,结合大气海洋综合环流模型(GCM),定量重建了柴达木盆地北部早渐新世的古气候和古海拔。2020年3月1日,相关研究成果在线发表于国际知名地学期刊《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)。

化石产地现今气候寒冷,极端干旱,年均温1.9°C,年降水量仅为82.7 mm。结合生物地层学年龄的磁性地层学研究表明,植物化石层的精确年龄为30.8 百万年,属早渐新世。

重建结果显示,柴达木盆地北部渐新世早期气候凉爽,年均温11.6 ± 2.4°C,湿度中等,海拔为~3.3 ± 1.4 km,与盆地现今的海拔类似,但高于同一时期隆升前的藏南喜马拉雅地区。同时,盆地冬季均温近冰点(1.4 ± 3.5 °C),夏季凉爽(均温~23 ± 2.9 °C),温度季节性差异较大但远比现今温度季节性差异低。年降水量很可能超过1000 mm(生长季降水量1229 ± 643 mm),夏季干燥,冬季湿润,降水季节性差异较低。降水模式显示柴达木盆地北部早渐新世降水主要受西风带控制,水汽来源于退缩前副特提斯洋。亚洲季风在当时尚未影响到柴达木盆地。

化石植物类群组成显示柴达木盆地北部渐新世早期的植被是以杨属Populus和豆科绝灭类群柄豆荚Podocarpium占优势的温带落叶阔叶植被。结合早渐新世较为温暖的全球气候背景和化石产地相对较低(38.55° N)的古纬度,重建的古海拔和古气候与植被类群组成和性质是一致的。

植物化石显示柴达木盆地北部渐新世早期已隆升至现今海拔,这似乎更支持青藏高原南部和北部在印度与亚洲板块碰撞后同时开始隆升的构造模型。

研究获得了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B类)、中科院青促会和中国地质调查局项目等的经费资助。

论文信息:Song Bowen*, Spicer R.A., Zhang Kexin*, Ji J., Farnsworth A., Hughes A.C., Yang Y., Han F., Xu Y., Spicer T., Shen T., Lunt D.J., Shi Gongle*, 2020. Qaidam Basin leaf fossils show northeastern Tibet was high, wet and cool in the early Oligocene. Earth and Planetary Science Letters 537, 116175.132020-03