科研进展

-

石炭纪中期冰期事件触发机制获得新认识

晚古生代冰期是显生宙以来持续时间最长、规模最大的冰期事件,对当时全球的古海洋、古气候、古生态都有着显著影响。晚古生代大冰期在石炭纪中期达到了第一个高峰,冈瓦纳大陆高纬度地区出现了大规模冰川沉积,低纬度地区沉积序列由于海平面的快速下降,出现了大规模的沉积间断、古下切河谷、古喀斯特等现象。

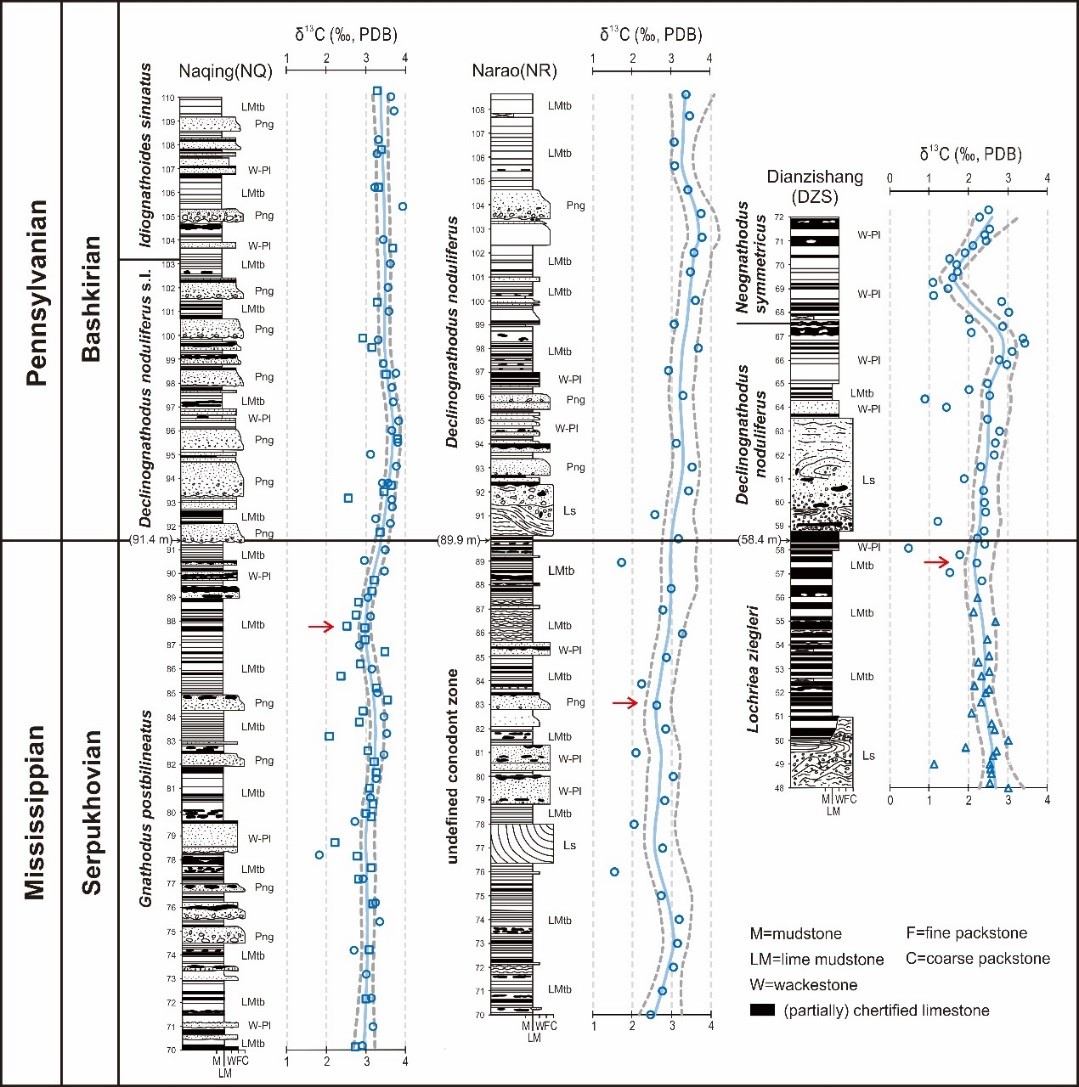

前人研究表明,欧美大陆石炭系中间界线记录了一次显著的碳同位素δ13Ccarb值正漂移(1.5-3.0‰)。关于δ13Ccarb正漂移的原因,普遍推测为有机碳埋藏的增加所致,同时导致全球二氧化碳pCO2降低,全球气候变冷。然而,大部分研究的石炭系中间界线沉积序列沉积于浅水碳酸盐岩台地,记录不完整,且经历了多次、不同程度的陆表暴露,记录的δ13Ccarb值很有可能受到大气淡水成岩作用的影响。

晚古生代时期华南板块位于古特提斯洋东缘的低纬度地区,较好的保存了石炭系中间界线近乎连续的碳酸盐斜坡相沉积,为识别石炭纪中间界线完整的δ13Ccarb记录提供了良好的研究素材。近期,中国科学院南京地质古生物研究所晚古生代研究团队硕士研究生田晓旭,在其导师陈吉涛研究员的指导下,联合团队其他成员对贵州省纳庆、纳饶、店子上等斜坡相剖面进行了详细的沉积学和碳同位素研究。

研究发现越过石炭系中间界线后,研究剖面同时出现一套滑塌沉积或正粒序泥粒灰岩(图1),记录了同时期冈瓦纳大陆冰川扩张导致的快速海平面下降事件。

越过石炭系中间界线时,研究剖面均显示一个小幅度的δ13Ccarb正漂移(0.5-1.0‰)。华南相对欧美大陆较小的δ13Ccarb值正漂移,很有可能是由增强的上升流作用所导致(图2)。华南斜坡相剖面没有经历大气淡水成岩作用,δ13Ccarb值保存良好,且由于上升流作用增强,底层水与表层水混合良好,而且华南板块位于泛大洋和古特提斯洋之间,所有这些证据都指示华南斜坡相的δ13Ccarb值或许能够代表当时全球海水溶解无机碳的平均值,这对生物地球化学循环等定量研究具有重要意义。

有研究认为石炭纪海水87Sr/86Sr在中间界线之下快速增长,稍早于氧同位素的快速升高,本次研究也表明,此时δ13Ccarb值只有小幅度的增长(图3),表明大气pCO2的下降及冰川的发育可能主要是由大陆风化作用的增强所导致,而不是有机碳埋藏的增加导致。这一假说与当时海西造山带的隆升及古热带雨林的辐射作用相一致,两者都可以增强大陆风化作用。

本研究成果发表在国际地学期刊Geological Journal,并得到国家自然科学基金委、中国科学院战略先导B类项目的资助。

论文相关信息:Tian, X., Chen, J.*, Yao, L., Hu, K., Qi, Y., Wang, X., 2019. Glacio-eustasy and δ13C across the Mississippian–Pennsylvanian boundary in the eastern Paleo-Tethys Ocean (South China): Implications for mid-Carboniferous major glaciation. Geological Journal, published online on June 19th, 2019.092019-07 -

孢粉研究揭示中国南方末次盛冰期以来的植被变化地球气候自末次盛冰期约2万年前开始逐步回暖,适宜的气候条件促成了全新世农耕文化的形成与发展,先民从早期采集与渔猎为主的游弋生产生活方式, 逐渐转变到以农耕文明定居生产生活方式。这一生产和生活方式的改变与当时环境的变化密切相关联,对当今人类文明产生了巨大的影响。中国南方植被自末次盛冰期以来曾发生过重大的变化,鉴于资料的局限,我们对这一变化的具体过程及其与人类农耕生活的联系,仍缺乏全面的了解。

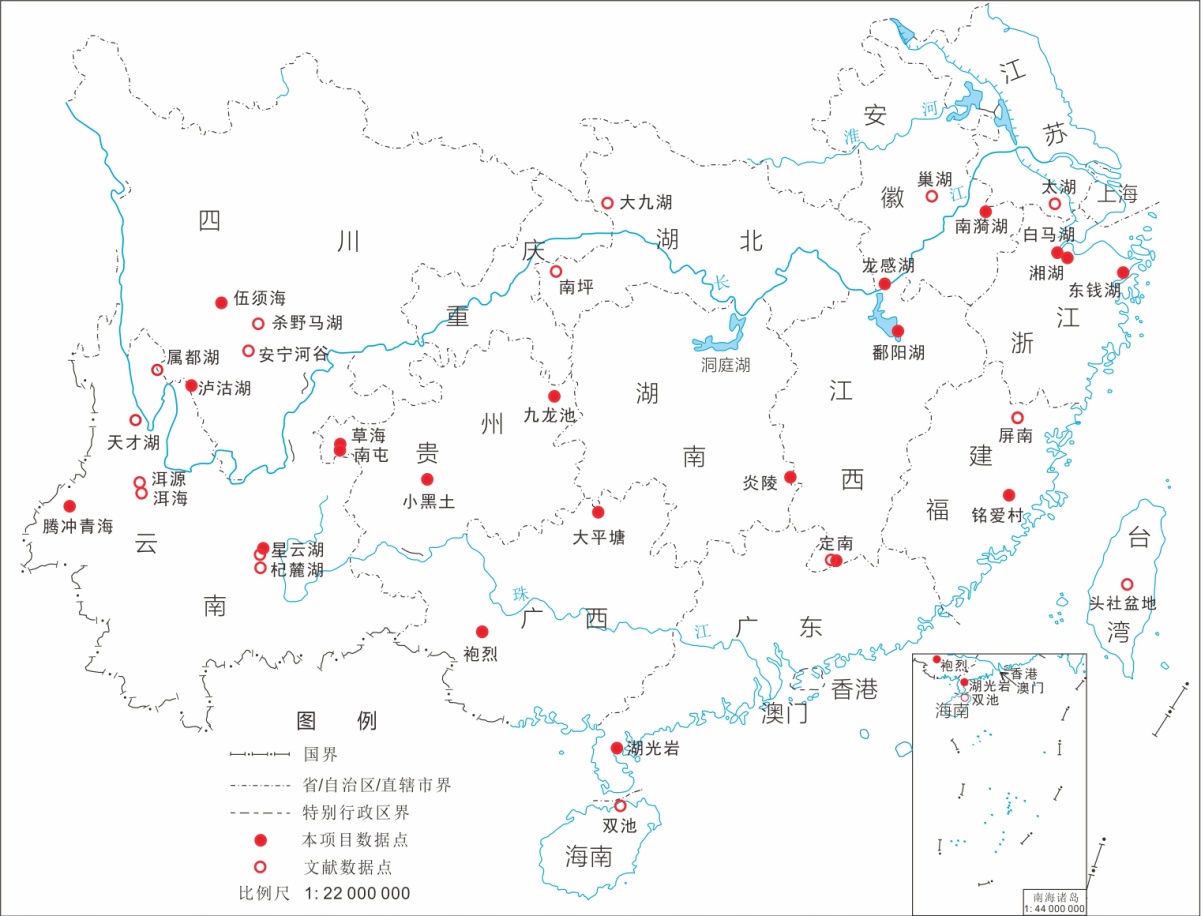

为了更好地解译中国南方末次盛冰期以来植被随气候波动的变化规律,以及人类活动对植被的影响,中国科学院南京地质古生物研究所王伟铭研究员、舒军武副研究员和陈炜助理研究员,以及中国科学院南京地理与湖泊研究所李春海副研究员等组成的研究团队,以中国南方现有资料为基础,在一些研究薄弱区获得20个湖泊/泥炭剖面钻孔开展研究,最后选取14个点位的孢粉数据用于恢复过去约2万年以来的植被变化过程。最近《中国科学:地球科学》中英文版同时刊登了这一研究成果。

研究团队首次给出中国南方距今1.8万年、9000年和6000年前后的植被分带图和各区域植物的分布特征。研究表明:中国南方植被自约2万年以来的变化规律,总体上与末次盛冰期后全球气候变化过程相吻合,距今1.8万年前后的温带植被可以向南延伸到现在的南亚热带区,反映当时气候虽然已开始回暖,但植被性质多少还保留了部分前期冰期气候特征。研究区全新世大暖期期间的植被特征明显,距今9000年和6000年植被的特征颇为相似,一方面反映了当时全球气候变暖的总体发展趋势,另一方面还由于中国南方受到东南季风和西南季风的影响。推测距今9000年以来长期的强季风气候,可能是主导当时植被分布及其与现在逐步趋同的主要原因。

高分辨孢粉研究表明,一些末次盛冰期以来的气候事件虽然在部分地层剖面中有所显示,但对当地植被的总体性质影响有限。研究区植被除受到全球性气候变化的制约外,季风气候的演化与发展同样构成重要的影响。人类活动在距今9000年和6000年植被图中反映不明显,说明早期农作活动对原始植被影响较小。人类活动对植被的影响,一般在长江中下游地区比研究区其它地区要早,影响也更加明显。全新世大暖期海平面的上升对当时植被的分布可能也构成一定的影响,如东钱湖、白马湖和湘湖等湖相沉积中都记录到了早全新世大规模的海侵事件。

本研究得到中国科学院战略性先导专项项目和国家自然科学基金项目的资助。

论文相关信息:

Wang W*, Li C, Shu J, Chen W. 2019. Changes of vegetation in southern China. Science China Earth Sciences, https://doi.org/10.1007/s11430-018-9364-9

王伟铭*, 李春海, 舒军武, 陈炜. 2019. 中国南方植被的变化. 中国科学: 地球科学, 49, doi: 10.1360/N072018-00020042019-06 -

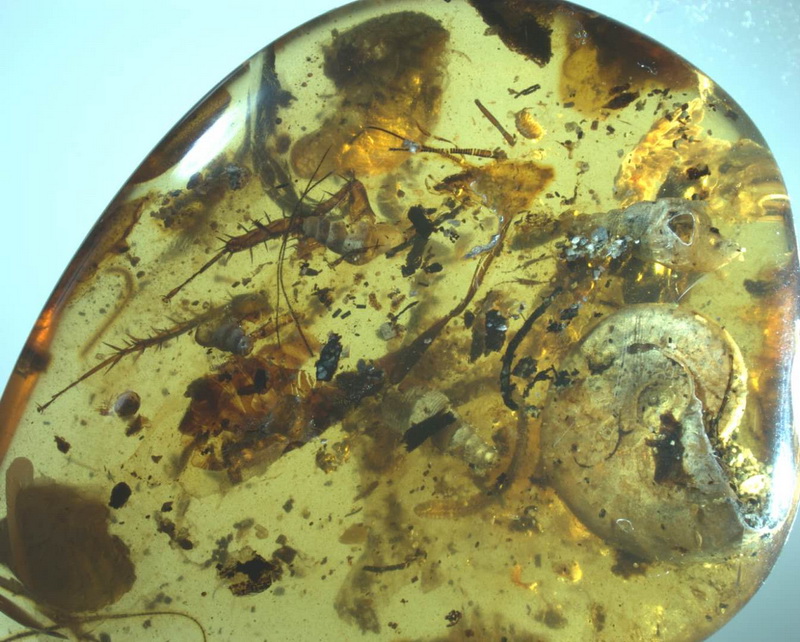

琥珀菊石解密1亿年前海滨森林生态环境琥珀是远古植物的树脂经过长久的地质作用形成的化石。琥珀常常含有保存很好的陆地生物,例如花、微生物、昆虫甚至蜥蜴和鸟类。由于产生条件和保存环境的限制,琥珀很少保存水生生物,海洋生物更是凤毛麟角,而水生生物化石常常能提供关键的生态环境信息。这些远古的生态环境信息为我们了解未来陆地生态系统的变化提供了重要参考。

中国科学院南京地质古生物研究所“现代陆地生态系统起源与早期演化研究团队”的博士生俞婷婷在王博研究员和张海春研究员指导下,与牟林博士等人合作,报道了保存在一枚缅甸琥珀中的菊石、螺类、节肢动物等化石集群。综合化石生物群和埋藏学分析结果,表明该琥珀森林位于热带海滨地区,环境类似于当今的一些热带海岸森林。该研究为缅甸琥珀年龄提供了直接证据,并为琥珀埋藏学和白垩纪森林生态环境分析提供了新见解。该研究于5月14日在线发表于《美国科学院院报》(PNAS)上。

该枚琥珀保存了异常丰富的化石类群,包括1个菊石、4个螺类、4个等足类、23个螨虫、1个蜘蛛、1个马陆和至少12个昆虫成虫标本(蟑螂、甲虫、蠓和蜂)。研究团队囊括了菊石、腹足类、等足类、蛛形纲和昆虫化石的分类学者,历时两年对这些化石进行了详细的鉴定工作。研究发现菊石、螺类和1个等足类属于海相生物,其他节肢动物皆属于陆栖类群。

研究团队利用高分辨率显微断层扫描技术(显微CT)对菊石进行分析,获得了包含缝合线结构的高精度三维重建图像。形态分析表明该菊石是一个幼体标本,属于Puzosia亚属。该菊石类群的分布时限为白垩纪晚阿尔必期到塞诺曼期(约105至93百万年前),进一步支持了先前的同位素地质年代学研究结果。琥珀中保存的四个螺类,有两个保存较好,属于马提尔特螺属(Mathilda),该类群广泛分布于特提斯洋地区(主要是北美和欧洲)。

琥珀中的菊石和螺类的软体都已经丢失,并且壳体都有破损,表明这些壳体在被琥珀包裹前经历了一定的搬运作用。菊石内部充填细砂粒,而琥珀珀体也包裹了类似的砂粒,表明菊石可能在沙滩或靠近沙滩位置被树脂包裹。因此,螺类和菊石在被包裹前已经死亡,并被海浪搬运到岸边,与一些地栖生物遗体和砂粒混杂在一起。综合化石生物群和埋藏学分析结果,可以做如下推断:缅甸琥珀森林生长于海滨地带,紧靠海滩;树脂分泌后,在树干上包裹了一些树栖的昆虫,然后顺着树干流到地面后包裹了菊石、螺类和地栖的一些动物;这枚树脂很快被埋藏起来,经历复杂的地质作用形成了琥珀。

南京地质古生物研究所访问博士生(英国布里斯托尔大学)Richard Kelly、苏格兰博物馆Andrew Ross教授、牛津大学Jim Kennedy教授、上海夏方远先生、美国印第安纳大学David Dilcher教授等参与了本项研究。南京地质古生物所潘华璋研究员在螺类鉴定方面提供了指导,殷宗军副研究员和吴素萍提供了显微CT的技术支持。

相关研究工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委、国家科技部的支持。

论文相关信息: Yu Tingting, Kelly R., Mu Lin, Ross A., Kennedy J., Broly P., Xia Fangyuan, Zhang Haichun, Wang Bo, Dilcher D. (2019) An ammonite trapped in Burmese amber. PNAS, doi: 10.1073/pnas.1821292116.

部分媒体报道:

Science杂志:https://www.sciencemag.org/news/2019/05/extinct-squid-relative-entombed-amber-100-million-years?from=timeline

美国国家地理:https://www.nationalgeographic.com/science/2019/05/ancient-ammonite-fossilized-in-tree-resin-burmese-amber/

福布斯杂志:https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2019/05/13/100-million-years-ago-this-ammonite-was-trapped-in-amber/#3180e7ca24fb

每日邮报:https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7024241/First-fossil-ammonite-trapped-amber-northern-Myanmar.html

独立报:https://www.independent.co.uk/news/science/ammonite-prehistoric-amber-myanmar-spider-cockroach-wasp-a8911546.html142019-05 -

新研究发现氧气含量控制了寒武纪大爆发的过程

西伯利亚勒拿河边陡峭的寒武纪早期碳酸盐岩地层剖面

作为地球上最复杂的生命,动物在大约5.4亿年前的寒武纪早期爆发式出现的观点,被越来越多的化石发现所证实。然而,百年来古生物化石发现却留给我们一个自达尔文以来一直未解的谜题,也就是大家所熟知的“寒武纪大爆发之谜”。即是什么控制着寒武纪大爆发的发生?这是当今演化生物学和地球科学共同关注的重大基础前沿科学问题。

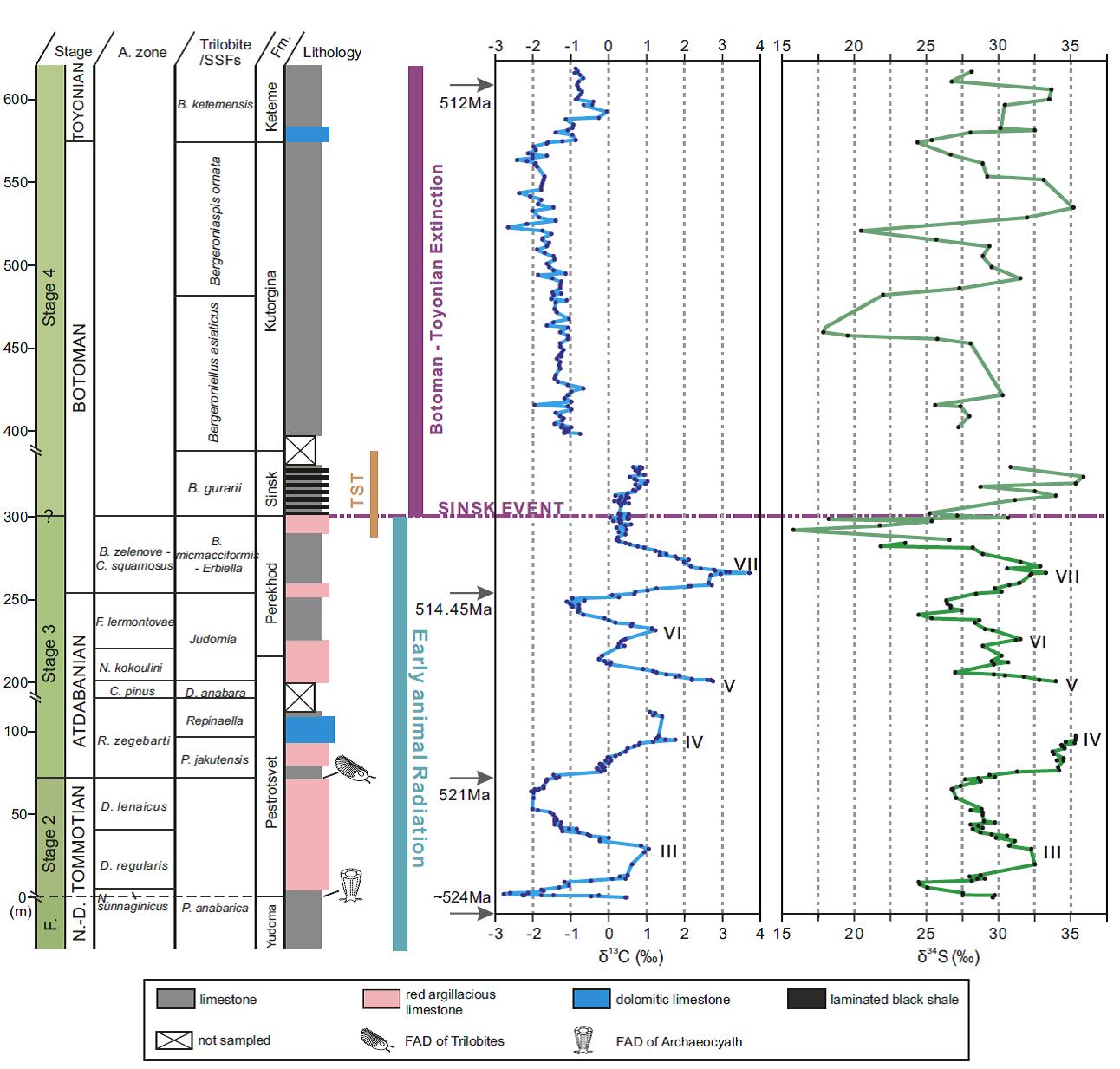

近期,由中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员和英国伦敦大学学院Graham Shields教授领导的中英俄国际合作团队,给这一科学难题提供了新的答案。他们通过对西伯利亚寒武纪早期碳酸盐岩地层的碳、硫同位素研究,揭示了大气和海洋的氧气含量控制着寒武纪大爆发的过程。这一最新研究成果于2019年5月6日在线发表在英国《自然-地球科学》(Nature Geoscience)上,英国利兹大学何天辰博士为第一和通讯作者,朱茂炎和Graham Shields为共同通讯作者。

早在2006年,朱茂炎团队就提出了阶段性辐射和灭绝的寒武纪大爆发过程模型,并发现动物早期演化的阶段性辐射和灭绝过程,与海水碳同位素的异常变化存在耦合关系。但是,这种相关性之间的具体原因和机制一直不明。

俄罗斯西伯利亚是解决这一科学问题的关键地区,因为该地区的寒武纪早期地层剖面不仅化石丰富,更重要的是由一套连续的碳酸盐岩沉积序列构成,记录了该时期全球海水碳同位素的完整演化过程,从而为揭示该时期包括碳、硫同位素等海水化学变化与生物演化过程之间的相关性提供了可靠研究材料。

通过与俄罗斯同行合作,该团队于2008年在西伯利亚开展了野外工作,采集了一套珍贵的寒武纪早期碳酸盐岩地层样品。随后,由来自南京古生物所、南京大学,英国伦敦大学学院、利兹大学、兰卡斯特大学、牛津大学和俄罗斯莫斯科国立大学的科学家组成的中英俄合作团队,在详细的地层学和生物化石多样性演化研究的基础上,对这套样品开展了系统的碳、硫同位素实验分析和数学模型计算,获得了令人兴奋的研究结果。

生物地球化学循环模型计算表明,该地区海水碳、硫同位素在寒武纪早期距今5.24亿年至5.14亿年期间发生了五次同步变化。当海水碳、硫同位素同步偏重(正异常)时,表明有机碳和黄铁矿埋藏量增加,导致氧气产量的快速增加;当海水碳、硫同位素同步偏轻(负异常)时,表明有机碳和黄铁矿埋藏量减少,导致氧气产氧量的减少。碳、硫同位素变化幅度反映了大气和浅海中氧气含量的变化幅度。而距今5.14 亿年之后碳、硫同位素的不同步变化则反映了海水的普遍缺氧。

综合生物地层资料研究表明,在寒武纪早期距今5.24亿年至5.14亿年之间的一千万年时间内,也就是寒武纪大爆发的高峰时期,海水碳和硫同位素值发生的同步波动的次数和幅度,与动物化石多样性变化的次数和幅度在时间上高度吻合。而在距今5.14 亿年之后的大约两百万年间,碳和硫同位素之间的变化则是不同步的,碳同位素保持明显的负异常,硫同位素频繁波动。巧合的是这一时间内发生了全球性寒武纪动物群的大灭绝。

这一研究首次采用定量模型论证了动物的寒武纪大爆发的幕式过程受控于大气和海洋的氧气含量变化,而发生在距今5.14 亿年左右的寒武纪动物群大灭绝事件是海水缺氧造成的。

此外,该研究也从实验方法学上证实,碳酸盐岩中微量硫酸盐硫同位素也可以很好地用于示踪古代海水硫的循环。

该研究得到国家自然科学基金(NSFC)与英国环境研究理事会(NERC)共同资助的中英国际合作重点项目(41661134048)和中科院战略先导专项(B)项目(XDB18000000,XDB26000000)的资助。

论文信息:He, T.*, Zhu, M.*, Mills, B. J.W., Wynn, P. M., Zhuravlev, A. Yu., Tostevin, R., Pogge von Strandmann, P. A. E., Yang, A., Poulton, S. W., Shields, G. A.*, 2019. Possible links between extreme oxygen perturbations and the Cambrian radiation of animals. Nature Geoscience, 10.1038/s41561-019-0357-z072019-05 -

中国白垩纪发现木材腐朽菌化石地史时期的木化石除保存有木材解剖特征外,还往往蕴含有大量植物生理学及生态学信息,包括昆虫觅食痕迹、蛀孔等遗迹化石和真菌菌丝等微生物化石。对这些矿化植物内含化石的深入研究有助于揭示地史时期植物与昆虫、真菌等生物间的生态及协同演化关系。中国白垩纪木化石数量丰富、类型多样,但以往的研究多侧重于木化石的解剖学及分类学研究,在内含菌丝化石及其与植物生态关系的研究报道极为少见。

近年来,由中国科学院南京地质古生物研究所王永栋研究员和沈阳师范大学田宁副教授领衔的科研团队对中生代木化石内含真菌菌丝化石进行了深入研究,并取得了多项新成果和发现。近期,国际地学期刊《白垩纪研究》(Cretaceous Research)及《地质学报》(中文版封面文章)先后报道了该研究团队在我国东北和东南地区白垩纪地层中发现保存完好真菌菌丝化石的两项新成果。

研究团队在黑龙江下白垩统云山组的松柏类木化石 “宝密桥柏型木”(Cupressinoxylon baomiqiaoense Zheng et Zhang)中发现了保存精美的化石菌丝,以复杂的网格状菌丝体形式保存在木材次生木质部中。菌丝多见于管胞腔内,可以直接通过径壁纹孔口或者直接穿透管胞壁在相邻管胞间扩散。菌丝呈管状,多平直或弯曲,常以不同角度作不规则分枝,表现出典型的锁状联合(clamp-connection),显示了现代担子菌类所特有的特征,表明这一菌丝化石属于担子菌类(Basidiomycetes)。

进一步的研究显示,黑龙江白垩纪含真菌菌丝木化石木材组织中横切面及径切面均可以观察到非常典型的中间层缺失的现象,与现代典型的白色腐朽菌十分类似。因此,从木化石木材腐朽特征推断当前真菌菌丝化石在功能上属于白腐菌。除此之外,该研究团队还在浙江新昌下白垩统馆头组的松柏类木化石“贝壳杉型木”(Agathoxylon sp.)中也发现了类似的具有白腐功能的担子菌菌丝化石。

这两项木材真菌化石的研究成果,代表担子菌菌丝化石在中国白垩纪地层中的首次发现,丰富了我国担子菌的化石记录多样性,也表明担子菌作为分解者在白垩纪陆地生态系统中发挥着重要作用,为探究白垩纪时期森林生态系统真菌与植物的相互作用提供了新的化石证据。

本研究得到中国科学院战略先导B类项目、国家自然科学基金委以及现代古生物学和地层学国家重点实验室开放项目的资助。

论文相关信息:

Tian Ning*, Wang Yongdong*, Zheng Shaolin, Zhu Zhipeng, 2019. White-rotting fungus with clamp-connections in a coniferous wood from the Cretaceous of Heilongjiang Province, NE China. Cretaceous Research, doi.org/10.1016/j.cretres.2018.11.011(*通讯作者)

朱志鹏, 李丰硕, 谢奥伟, 田宁*, 王永栋, 2018. 浙江新昌早白垩世木化石新材料及内含真菌菌丝化石. 地质学报(中文版), 92: 1149-1162.(封面文章)292019-04 -

中生代锥叶蕨属植物研究取得新进展构建生命之树(tree of life),重建生物类群的系统演化关系是达尔文以来生物学家们的伟大梦想,其中最大的挑战之一是将绝灭类群(化石)整合到系统树中,从而使构建的生命之树更完整。

锥叶蕨属(Coniopteris Brongniart)是地质历史上重要的植物类群之一,是侏罗纪、白垩纪最为繁盛的真蕨植物类群,全球广布。不同时代和地层中产出的种类组合具有显著不同的特点,因此锥叶蕨属在指示古环境和地层划分与中起着重要的作用,但是锥叶蕨属的性状演化和系统演化位置却是未解之谜。

研究人员发现锥叶蕨属的归属存在异议,主要表现在以下三个方面:第一,传统上将锥叶蕨属归入为蚌壳蕨科主要依据其杯状的囊群盖形态与现代蚌壳蕨科相似,但是真蕨类系统演化研究的结果显示杯状的囊群盖是多次起源的;除了蚌壳蕨科外,其他具有杯状或类似杯状囊群盖特征的类群还有碗蕨科(Dennstaedtiaceae),鳞始蕨科(Lindsaeaceae)等。第二,繁殖器官的性状特征是划分蕨类植物类群最为重要的依据之一,孢子囊环带类型是真蕨类植物重要的分类特征。锥叶蕨属中的许多种类被发现具有水龙骨目类型的不完整的、直立环带,而非蚌壳蕨科(桫椤目)所具有的完整的、倾斜的环带类型。第三,根据目前所描述的化石类型,中生代的锥叶蕨属植物均为草本类群,植株体矮小,至今尚未发现乔木状类型;而蚌壳蕨科均为乔木状类群,植株体相比高大。另一方面,中生代的锥叶蕨属植物主要分布于北半球,而蚌壳蕨科主要分布于南半球。

因此,无论从植物整体形态、植物生长习性、地理分布,还是非常保守的繁殖器官的特征,锥叶蕨属与其传统上认为的近缘类群蚌壳蕨科都存在很大的区别,因此锥叶蕨属的归属即其系统演化位置需要重新研究。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所李春香研究员的团队对锥叶蕨属植物的系统位置进行了研究。研究人员以分子系统树为骨架,依据产孢器官以及孢子等繁殖结构的特征,对锥叶蕨属和与其相关的现生类群进行支序分析,重新分析了锥叶蕨属的分类特征和分类位置。

结果显示,锥叶蕨属与碗蕨属Dennstaedtia Bernh.、鳞始蕨属Lindsaea Dryand.、乌蕨属Odontosoria Fée具有较近的亲缘关系,而与它目前所属的蚌壳蕨科中的Calochlaena (Maxon) M. D. Turner & R. A. Whihte、蚌壳蕨属Dicksonia L’Hér.、Lophosoria C. Presl的亲缘关系较远。支序分析的结果表明相对于树蕨类植物蚌壳蕨科而言,锥叶蕨属与水龙骨类植物的亲缘关系更近(尤其是现生碗蕨属),因此提议将锥叶蕨属归于水龙骨类植物的基部类群。另外,研究人员对锥叶蕨属植物的古环境和古气候进行了讨论。

该研究成果近期在线发表于《白垩纪研究》(Cretaceous Research)上。

本项研究获得上海市科技攻关项目(G162422)、中科院战略性先导科技专项(B类)和现代古生物学和地层学国家重点实验室自主性项目的资助。

论文信息: Chunxiang Li, Xinyuan Miao,Libing Zhang,Junye Ma, Jiasheng Hao (2019). Re-evaluation of the systematic position of the Jurassic–Early Cretaceous fern genus Coniopteris. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.04.007282019-04 -

藏南放射虫化石限定新特提斯洋初始演化时间近日,中国科学院南京地质古生物研究所罗辉研究员的课题组发现了雅鲁藏布江缝合带内最古老的放射虫动物群,这些产于藏南中三叠世安尼期硅质岩中的放射虫化石,为揭示新特提斯洋的初始演化提供了重要的时代约束。

放射虫(Radiolaria)是一类单细胞的深海浮游生物,分布广泛,演化迅速,具有重要的生物地层学意义。由于放射虫硅质的骨架可以在碳酸盐补偿深度(CCD)以下的深海区得以保存,因此在确定深海相地层的时代上起到独特甚至关键的作用。在板块碰撞带中,放射虫硅质岩常是蛇绿岩套的重要组成部分,记录了已消失的古海洋的沉积历史。

雅鲁藏布江缝合带是欧亚板块与印度板块碰撞的产物,残留新特提斯洋的古洋壳碎片。由于该带经受了强烈的构造运动,使得原来处于不同环境、不同成因和不同时代的各种岩石混杂在一起,形成了杂乱无章的混杂堆积。这些混杂堆积由不同的岩块和基质组成,有关其形成时代存在着很多争议。通过对这些混杂堆积中广泛分布的硅质岩块体中放射虫化石的详细研究,可为限定该地区混杂堆积的形成时代提供关键的化石依据,对阐释新特提斯洋的形成与演化都具有重要意义。

近年来,罗辉研究员课题组在藏南泽当地区雅鲁藏布江缝合带中采集到了丰富的三叠纪-白垩纪的放射虫化石,产放射虫的层状硅质岩见于缝合带内的混杂岩中,是新特提斯洋沉积物的残余碎片。课题组博士研究生陈迪舒等近日与日本新潟大学松岗笃教授合作,首次报道了泽当布若仓剖面层状硅质岩中发现的中三叠统安尼期放射虫化石,识别出Oertlispongus inaequispinosus 和Triassocampe deweveri两个组合,并分别与欧洲、俄罗斯远东、日本和土耳其等地的相应组合(带)进行了对比。

这是迄今为止在雅鲁藏布江缝合带内发现的最古老的放射虫动物群,为揭示藏南新特提斯洋的初始演化提供了重要的时代约束。该发现表明,至少到中三叠世安尼晚期,在雅鲁布藏布江缝合带东段已具有一个深水的沉积环境。

研究成果发表在国际地学研究期刊《岛弧》(Island Arc)上。相关研究得到中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金和日本科学促进会等共同资助。

论文相关信息:Chen D, Luo H, Wang X, Xu B, Matsuoka A. Late Anisian radiolarian assemblages from the Yarlung-Tsangpo Suture Zone in the Jinlu area, Zedong, southern Tibet: Implications for the evolution of Neotethys. Island Arc. 2019: 1–10. DOI: https://doi.org/10.1111/iar.12302252019-04 -

腕足壳体锶同位素研究精确卡定晚古生代冰期年龄二叠纪是地球从“冰室期”向“温室期”转变的关键时期,对于认识和理解当今地球系统从“冰室”向“温室”转变有着重要的指示意义。而发育了当时地球大部分冰川的高纬度地区则是相关研究的重点。经过长期的研究,在二叠纪时期的南半球识别出了4个冰期(P1 – P4),尤其是在澳大利亚悉尼盆地有着非常好的沉积记录,但是由于缺少精确的放射性同位素测年数据,也没有具有高精度地层指示意义的化石(如牙形类、蜓类等),这些冰期的时代划分以及持续时间仍然无法确定。

在不具备高精度同位素测年的地层中,开展海相碳酸盐岩的87Sr/86Sr也可以用来确定其年龄。而腕足类被认为是开展这项研究的最好材料,澳大利亚二叠纪地层中保存了大量的腕足类和双壳类,因此可以用这些壳体来研究二叠纪海水的87Sr/86Sr,从而确定二叠纪冰期的年龄以及持续的时间。

最近,中国科学院南京地质古生物研究所博士后Claudio Garbelli博士、博士研究生王文倩和张华研究员与其合作者研究了澳大利亚悉尼盆地的腕足和双壳类壳体87Sr/86Sr同位素比值。在借助扫描电镜、阴极发光、微量元素含量及比值、碳氧同位素等手段,严格判断腕足类样品受成岩作用改造程度的基础上,筛选出最能代表原始海水信息的样品,对其进行87Sr/86Sr测试,并将87Sr/86Sr投影到已有的87Sr/86Sr曲线上,得到了悉尼盆地二叠纪P1-P3冰期的绝对年龄及其持续时间。

该项研究对比了用87Sr/86Sr得到的年龄和已经报道过的放射性同位素年龄,发现二者基本一致。根据87Sr/86Sr所获得的绝对年龄,P2和P3冰期分别属于亚丁斯克期早期和沃德期晚期,P3冰期持续了2个百万年;并且从P1到P3,冰期的持续时间越来越短,强度越来越弱,而相应的间冰期持续时间则越来越长。

该成果近日在国际地学期刊《Earth and Planetary Science Letters》上发表,此项研究得到中科院先导项目XDB18000000、XDB26000000(B类)、国家自然科学基金委项目(41420104003)、中国科学院前沿科学重点研究计划项目(QYZDY-SSW-DQC023)、博士后基金(2016M591939)、国际博士后项目(2018PC0042)及澳大利亚研究理事会项目(ARC DP150100690)的共同支持。

相关论文信息:Garbelli, C., Shen, S. Z., Immenhauser, A., Brand, U., Buhl, D., Wang, W. Q., Zhang, H., and Shi, G. R., 2019, Timing of Early and Middle Permian deglaciation of the southern hemisphere: Brachiopod-based 87Sr/86Sr calibration. Earth and Planetary Science Letters, 516: 122-135.232019-04 -

《东特提斯中、新生代地质古生物》专辑出版

最近,国际地质学著名期刊《古地理学、古气候学、古生态学(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)》(学界通常简称《三古》)发行出版了由中国科学院南京地质古生物研究所李建国、沙金庚研究员国际合作团队联合主编的东特提斯中、新生代地质和古生物演化研究的专辑(2019年第515卷)。

自上世纪60年代板块构造理论提出以来,特提斯地区因为经历了复杂的多块体裂解、漂移和拼合而为广大地质学家们所关注。从冈瓦纳大陆北缘裂解产生的众多小陆块分期向北漂移并与北方大陆发生碰撞、拼合形成新的欧亚大陆。这一构造演化过程造成了欧亚乃至全球中、新生代地形地貌和古环境的剧烈变动,对气候和生物产生了巨大影响,决定了现代欧亚大陆的地质、地貌和生物区系格局。

几十年来关于特提斯演化的研究产生了巨量的成果。它们共同反映出在此项研究中存在许多关键科学问题亟待深入探讨,尤其是:1)在联合古陆开始分解时特体斯及其周围的陆块范围怎么样?2)基默里陆块是何时以及如何从冈瓦纳裂离、拼合到原欧亚大陆的?3)印度板块向北漂移的详细历史以及它在何时、何地与欧亚碰撞的?4)新特提斯形成和闭合的时间?5)陆块裂解形成新特提斯的驱动力是什么?6)青藏高原隆升的过程是怎样的,相关隆升事件的准确年代?7)这些构造事件对地球气候和生物的影响如何?等等(见下图)。

对上述每一个问题的回答都需要大量的、不同区域和学科的依据来支撑。目前为止,科学家们所揭露、累积的数据和发现依然非常薄弱,制约了我们对特提斯构造和生物演化的研究进展。新出版的本期“三古”专辑收录了中、澳、瑞、美、英、德、西等多国科学家在东特提斯火山岩石学、地球化学、古生物学和沉积学等领域的最新研究成果,包括13篇研究论文及一篇前言综述。这些新材料、新进展对特提斯演化中的新特提斯开始时间、班公湖-怒江缝合带性质、印度板块裂离和漂移历史、特提斯古环境事件、特提斯闭合及青藏高原隆升对陆地生态系统的影响等科学问题进行了探讨和剖析。这些进展无疑将会为后人研究特提斯演化带来有益的帮助。

该专辑是多国科学家多年联合协作、共同努力的成果。相关研究得到了中国科学院战略先导专项(XDB03010103, XDB26000000和XDA20070202)、国家自然科学基金委(41872004)和IGCP 632项目的资助。

专辑信息:Li, Jianguo, Sha, Jingeng, McLoughlin, Stephen, Wang, Xiaoming, eds., 2019. Palaeogeographic, palaeoclimatic and palaeoecologic evolution of eastern Tethys during the Mesozoic and Cenozoic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 515.152019-04 -

湖南寒武系磷块岩中发现原位立体保存的六射海绵化石关于海绵动物早期演化的研究,很大程度上受限于不完备的化石记录。除瓮安生物群中报道的可能的海绵化石外,已知最早的海绵骨针可追溯到约5.35亿年前。但由于化石海绵的分类依据大部分来源于骨架的形态结构,因此以往对早期海绵多样性和演化历程的研究,依赖于从寒武纪第二期末期开始出现的页岩相化石库中原位保存的海绵化石。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所罗翠副研究员与德国哥廷根大学Joachim Reitner教授合作,发现湖南张家界附近牛蹄塘组底部纽芬兰统的硅质磷块岩中存在原位立体保存的六射海绵化石。这项研究于2019年2月28日在线发表于德国《古生物学杂志》(PalZ)上。

这套磷块岩位于牛蹄塘组镍-钼富集层之下,依据前人的放射性同位素定年和生物地层学研究,推测其沉积时间不晚于寒武纪第二期。原位保存的海绵化石以结核的形式赋存于富碳的硅质磷块岩中,其围岩具有指示自生成因的层状、团块状隐晶质磷酸盐沉积结构,而缺乏机械搬运沉积颗粒。一些化石的骨架被完全包埋在隐晶质的磷酸盐沉积中;而大部分化石的保存状态是骨针首先被等厚、具十字消光特征的隐晶质磷酸盐胶结物所包裹,剩余的骨架空间被更晚期的磷酸盐、石英和焦沥青(pyrobitumen)所充填。

本研究以两枚化石的骨架特征作为案例进行了详细报道。其中一枚以上述第一种方式保存,从薄片中看,其骨架为厚壁类型,由形态相似、大小分为三个层级的三轴骨针构成,其中第二、三级骨针不规则排列。第二枚标本以上述第二种方式保存,研究中用逐层研磨法重建了其在约6mm×5mm×1mm的局部范围内骨针的空间排列。重建所得的结构主要由较大的三轴五射骨针构成,兼具少量的三轴六射骨针、单轴骨针和其他形态的骨针。其中部分五射骨针的切向射针近平行于化石表面,类似于已知六射海绵的下向皮层骨针;而其他骨针的分布总体无序,但在局部互相垂直地交织。这两枚标本所展现的形态特征在页岩相化石库中未见报道,却符合此前以Mehl(1996)、Dohrmann等(2008)为代表的一些学者对早期干群六射海绵的预期。

除原位保存化石外,这套磷块岩的其他样品中也富含零散的海绵骨针,包括一些现生普通海绵中典型的骨针类型以及一些具有六射海绵与普通海绵镶嵌特征的类型,其中有多种骨针形态在原位保存的化石中没有发现,暗示着这一时期该埋藏窗口中海绵动物的生物多样性仍有待进一步挖掘。

本项研究由国家自然科学基金委、中国科学院、中国科学院古生物学与地层学重点实验室以及德国精英大学计划联合资助。

论文信息:Luo, Cui, and Joachim Reitner*. 2019. Three-dimensionally preserved stem-group hexactinellid sponge fossils from lower Cambrian (Stage 2) phosphorites of China. PalZ. doi:10.1007/s12542-018-00441-y.252019-03