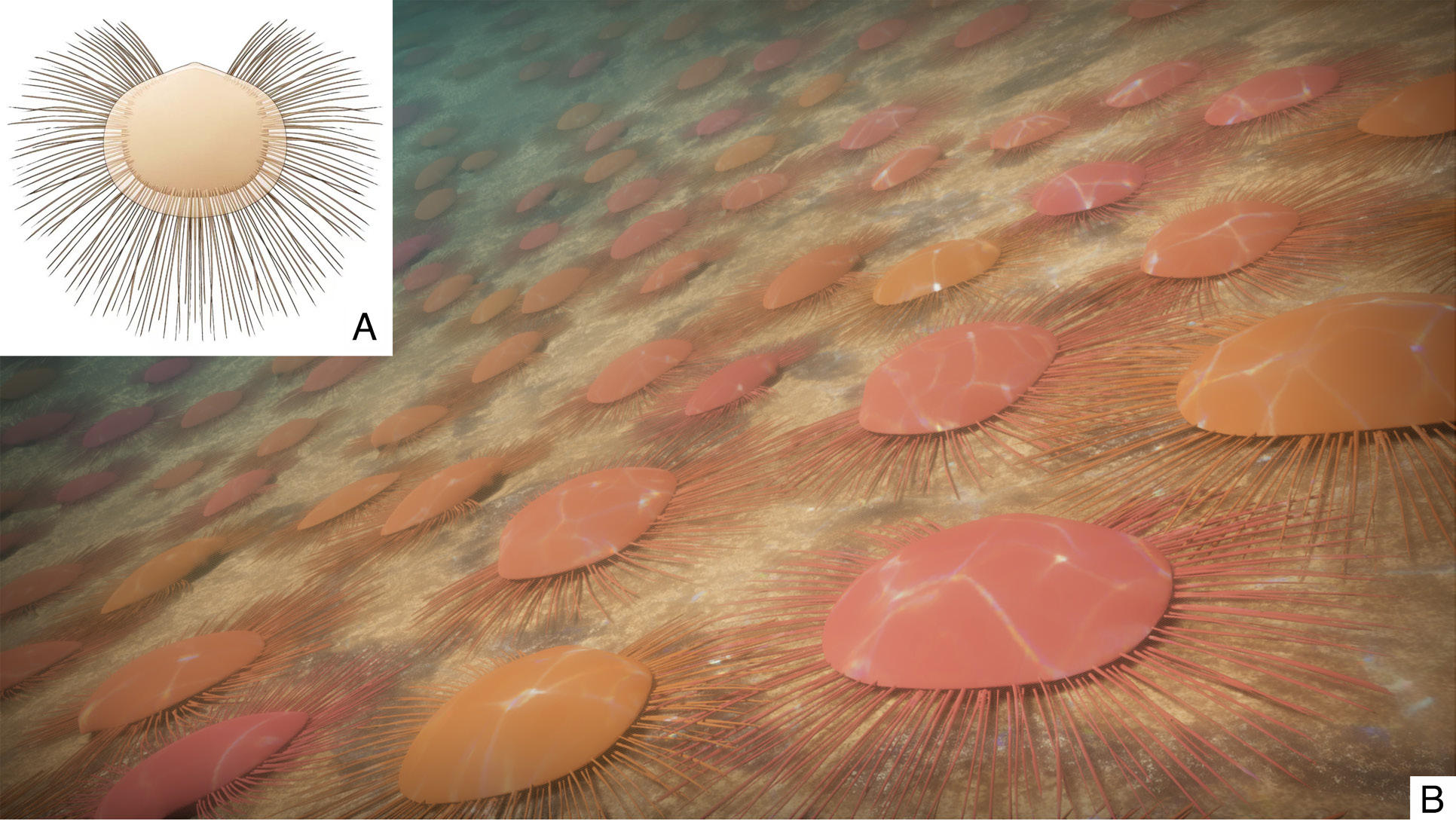

该早期腕足动物的基于化石标本复原的单个个体及其边缘的刚毛(A),及居群生活状态的生态复原图(B)。 受访者供图

本报讯(记者 张安琪) 你喜欢热闹的抱团取暖,还是自在的独居生活?中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称:“南古所”)科研人员发现,除了人类,在数亿年前的古老海洋中,一群看似无法移动的生物,竟也懂得利用自身“装备”来主动维持个体间的距离。相关研究成果于2025年7月21日发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)。

它们是约4.36亿年前的志留纪早期腕足动物,生活在我国贵州桐梓、仁怀地区。南古所研究员黄冰与中国科学院院士、南古所研究员戎嘉余对其化石居群展开了深入研究,并在全球首次发现,这些远古海洋底栖生物巧妙利用身体上的微小结构——刚毛,来维持彼此间的“社交距离”,形成井然有序的生存格局。研究也为“远古生物如何通过自身结构调控个体间距”这一古生态学问题提供了直接的化石证据。

刚毛是腕足动物外套膜边缘生长的细长、柔韧的毛状结构,在化石中极难保存,尤其是在寒武纪之后的漫长地质历史中更是凤毛麟角。此次研究标本却罕见地保存了腕足动物外套膜边缘的刚毛结构。

“这些刚毛结构直径只有20微米,之所以能保存下来,是因为先在缺氧环境下迅速黄铁矿化,后又在弱酸性条件中被钙质外壳包覆,阻止了压实与氧化。我们综合运用多种现代分析技术,清晰重构了刚毛的精细形态并对整个居群的布局进行了分析。”黄冰介绍,他们发现这些腕足动物的分布并不是随机的,而是一种“棋盘状”布局,个体之间间距很均匀——个体间的平均距离都刚好约是刚毛长度的1.5—2倍。

这种明确的定量关系,指向个体之间是用刚毛来调节间距的。而这种在看似固着不动的生物中发生的位置微调机制,在现代藤壶中仍可以看到。

研究团队据此推测,该早期腕足动物光滑的盘状外壳和无肉茎的特征,使其具备了在外力(如微弱水流)或自身极其微弱的活动下发生毫米级缓慢滑动的可能。当个体间距过近,其伸展的刚毛便会与邻居接触,促使彼此调整距离,最终使整个居群达到一个互不干扰、空间利用最优化的稳定构型。

“这对于滤食性生物至关重要,能最大限度地避免彼此的摄食水流相互干扰。”黄冰表示。

此项研究得到了国家自然科学基金委面上项目的支持。

附件下载: