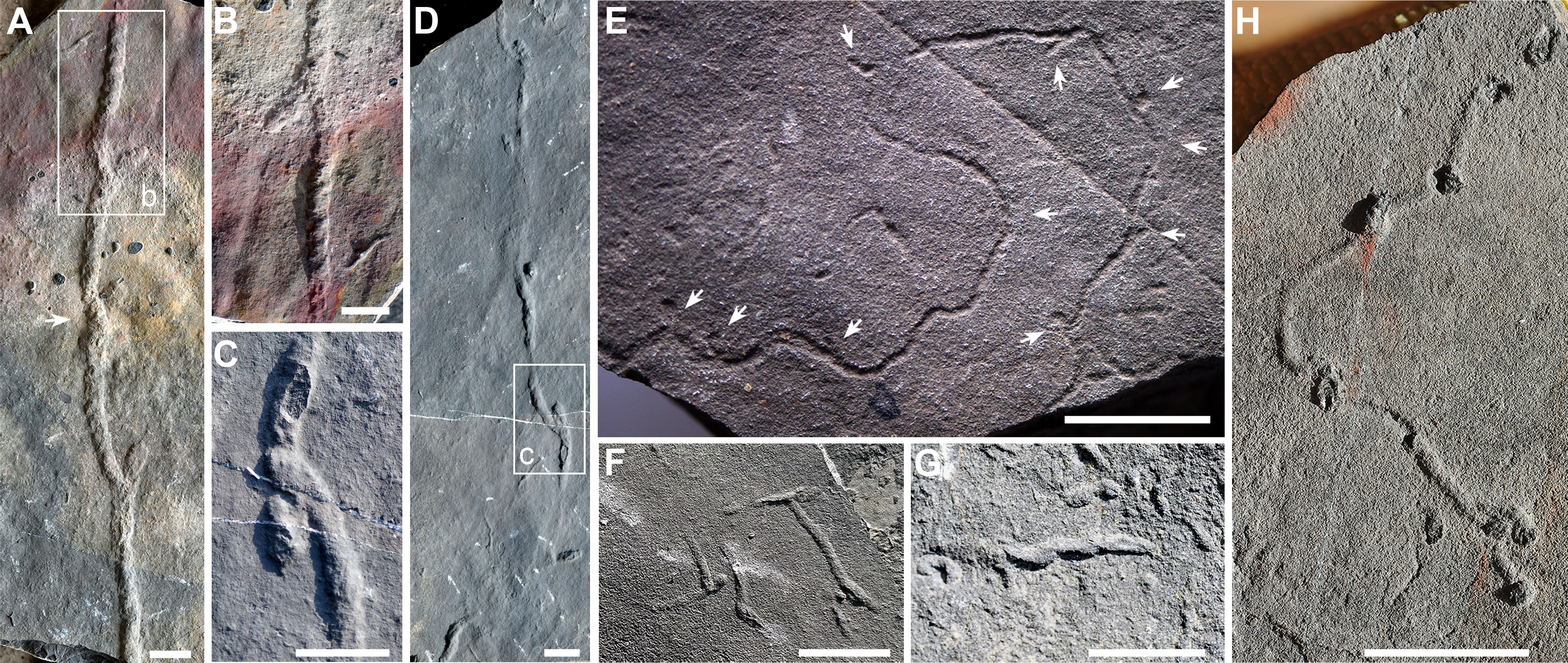

一块板褐色石板,板上是微微隆起或微微凹陷的一条条线条状痕迹。谁也想不到,这背后藏着巨大的意义。

“可以理解为,这是迄今为止最古老的动物向地下世界探索的遗迹,时间大约距今5.5亿年前。在那之前,地球上的动物只在海底表面进行二维活动。而且,这批‘挖掘工’活动的后果,可不一般。”中国科学院南京地质古生物研究所(简称“南京古生物所”)早期生命研究团队研究员陈哲介绍,“它们的行为,改变了生态环境,是触发了埃迪卡拉生物群灭绝事件的潜在原因之一,也推动了‘寒武纪大爆发’。”

近日,他和团队在湖北宜昌“石板滩生物群”研究中取得重要进展,发现了迄今最古老的复杂三维潜穴系统。这些保存在约5.5亿年前地层中的遗迹化石表明,复杂的动物行为对海底环境的改造比原有的认识提早了近一千万年。这项发现为理解埃迪卡拉纪—寒武纪过渡期间生态系统的重大转型提供了关键行为学证据,相关成果于10月30日发表于国际权威综合性学术期刊《科学进展》(Science Advances)上。

首个“挖掘工”不简单,能挖出“复合公寓”

在南京古生物所,记者看到,褐色石板上保有的遗迹化石可分为三类:锯形迹,多为走向变化的折线;多山迹,由水平和垂直的遗迹组成,形态复杂;蝌蚪状遗迹,一侧膨大、一侧似蝌蚪尾巴,逐渐狭窄。

“所谓‘遗迹化石’,指的是动物活动留下的痕迹。一般情况下,多种生物只要具有相似的构造,或是相近的运动方式就会产生相似的遗迹。”陈哲解释,研究团队分析认为,这三种代表了不同的行为——

锯形迹,呈现出规则的“之”字型或阶梯状形态。这代表造迹生物能够进行有节奏、可重复的推进和探测。此外,这种遗迹在石板滩已呈现出多样性,表明这并非个例。

多山迹,科研人员戏称为“复合公寓”。这种遗迹往往包括连接在一起的水平生活隧道、垂直通道以及表面爬迹等,反映了动物在此进行了多种复杂活动,如行走、觅食、栖息等。

蝌蚪状遗迹,其膨大端呈球形,切穿了当时的微生物席层。“我们认为,这代表遗迹动物向下探出了一个坑获取食物,然后沿着藻席层前进并钻出地面。”博士生刘雅榕介绍。

意义重大,世界由此不再“静默”

大约5.39亿年前,地球生命经历了一场被称为“寒武纪大爆发”的演化革命,几乎所有现代动物门类在短短几百万年内“突然”出现。

而在此之前,是长达近一亿年的“埃迪卡拉纪”。大多的埃迪卡拉动物固着在海底,和植物十分相近,其他的则平躺在浅海处,等待营养顺水流而送上门来,世界“很安静”“很静默”。

如何从“静默世界”跨越到“生命爆发”,一直是困扰科学家的谜题。陈哲认为,这群“挖掘工”或许可以提供一些启示。

“它们的出现,由二维的表面活动开始向更深的沉积物中推进,显示出高效、复杂的三维探索行为。这种不断重复、规律的探索行为,具有强烈的生物扰动作用。”陈哲说。

他进一步解释,“挖掘工”对地下世界的探索,不仅会破坏沉积物表面的微生物席,还进一步瓦解了依赖微生物席生存的埃迪卡拉型生物的生态环境。这些复杂行为的出现及其生态累积效应,在埃迪卡拉纪末期持续增强,促使微生物席逐渐衰退,不断动摇埃迪卡拉型生物的生态根基,同时为其他后生动物多样性演化创造了新的生态机遇。在多种生物与非生物因素的协同作用下,这一过程最终推动了埃迪卡拉纪—寒武纪生态系统的深刻转型。

更令人信服的是,地层记录提供了最直接的证据:在石板滩段下部,生物扰动很弱,埃迪卡拉生物繁盛。而到了潜穴密集的层位,典型的埃迪卡拉化石就变得非常稀少。这种“此消彼长”的关系,强烈暗示了这些“挖掘工”通过破坏环境,局部排挤了适应旧世界的生物。

真实身份是谁?

这些“挖掘工”究竟是谁?

很可惜,无法直接从化石中找到答案。但现代遗迹学研究显示,像鳃曳动物或一些节肢动物的幼虫,都能制造出类似的复杂潜穴系统。这需要发达的神经系统和精确的肌肉控制,表明这些“挖掘工”已经具备了相当高的智慧。

“我们称呼它们为‘生态系统工程师’。它们的工作,启动了一场影响深远的‘底质革命’。”陈哲说。

研究发现表明,“寒武纪大爆发”并非无源之水。它是由埃迪卡拉纪一系列的前期创新(尤其是行为创新)所铺垫和催化的。显生宙的动物已经开始出现,动物不仅是环境的产物,也从这时开始,成为了改变环境的强大力量。

这项研究也进一步确认,石板滩生物群保存了丰富多样的遗迹化石和实体化石组合,是研究隐生宙-显生宙之交生态系统巨变的重要窗口。此前,南京古生物所科学家在石板滩生物群发现了可以“行走”的夷陵虫,将分节动物的出现时间提前了近千万年;还有螺旋网格海绵,为海绵早期演化提供了关键证据。

研究得到国家自然科学基金委项目资助。

附件下载: