图片新闻

-

2亿年前的交响乐:螽斯化石揭示中生代声学景观的演化研究结果揭示了中生代螽斯的声学行为的演化,为昆虫和早期哺乳动物的声学共演化假说提供了证据,也为动物的声学演化机制和中生代的声学景观提供了新信息。

声音交流是动物最重要的通讯方式之一,对动物的生存具有非常重要的意义。声音交流通常被用于求偶、交配、捕食和躲避天敌等行为中,这也构成了现代生态系统中纷繁复杂的声学景观的一部分。由于声学景观无法直接保存在化石记录中,我们对早期声学景观面貌以及动物声音交流行为的起源和演化了解非常有限。

直翅目昆虫是现今多样性最高的鸣声生物,包括我们常见的蟋蟀、螽斯、蝗虫等。其中螽斯(俗称蝈蝈、纺织娘)可以利用前翅间的相互摩擦发出声音,依靠前足的听器(鼓膜)接收声音信号。螽斯在中生代非常繁盛,因此是动物声学演化研究的一类理想类群。

近日,中国科学院南京地质古生物研究所的博士研究生许春鹏在王博研究员和张海春研究员的指导下,建立了首个化石直翅目形态特征数据库,以中生代的螽斯化石为研究对象,分析了该类群声音器官的形态特征,并重建了其鸣声频率的宏演化历史。研究结果揭示了中生代螽斯的声学行为的演化,为昆虫和早期哺乳动物的声学共演化假说提供了证据,也为动物的声学演化机制和中生代的声学景观提供了新信息。相关研究成果于2022年12月13日在线发表于《美国科学院院报》(PNAS)上。

研究取得的主要成果如下:

1 重建了中生代螽斯的鸣声频率。研究团队检视了各地馆藏的直翅目化石标本,建立了螽斯化石的关键形态特征数据库,并根据生物物理模型,对中生代螽斯的鸣声频率进行了系统重建。对南非和哈萨克斯坦标本研究发现,早在三叠纪中期螽斯就已经可以发出高频的鸣声(12-16 kHz),这也是整个动物界最古老的高频声音记录。进一步的数据库分析表明,中生代螽斯已经演化出极高的声音频率多样性,并已经具有明显的声学生态位分区现象。声学生态位分区的出现,可以极大地降低声音交流时其他声学信号的干扰,提高声音交流的效率。高效的声音交流能力很可能是中生代早期螽斯辐射演化的驱动因素之一。

2 发现了最古老的昆虫听器和复杂声学行为。在侏罗纪鸣螽化石中发现了保存精美的听器。无论是在大小、位置还是在结构上,它们和一些现生螽斯(例如鸣螽、沙螽)的听器几乎一样。它们分别位于一对前足的内侧(后侧)和外侧(前侧),由内部椭圆形的硬质鼓膜板和包围在其外侧新月形的软质鼓膜组成。这种结构表明其可能以硬质的鼓膜板为支点,形成杠杆结构以大大地提高声波的传导效率。综合鸣器和听器的证据表明,早在侏罗纪雄性螽斯间的复杂声学行为(争斗和领地行为)已经出现。

3 中生代螽斯的类群转换和声学演化。在早-中侏罗世,螽斯类群发生了明显的类群转换现象:原本占据主导地位的哈格鸣螽科昆虫开始衰落,鸣螽科昆虫开始崛起。同时,中生代哈格鸣螽科和鸣螽科昆虫的鸣声频率虽然都主要分布在4-16 kHz之间,但却有极大的不同:哈格鸣螽科昆虫的鸣声频率在4-16 kHz近乎均匀分布,而鸣螽科昆虫的鸣声频率显示为双峰分布(主要位于4-8 kHz和12-16 kHz两个范围内)。高频鸣声有利于躲避捕食者的探查,但传播距离较近;低频鸣声则恰好相反,虽易被捕食者探查,却能够传播更远的距离。鸣螽科昆虫叫声频率的双峰分布表明,每个种类在“传播距离”和“躲避探查”之间根据自身需求和特点更好地权衡,避免了既容易被探查又传播不远的情况。此外,螽斯前翅声音辐射区域的变化(镜区面积占比提升)也说明了从中-晚三叠世到中侏罗世,其发声能力有了明显增强。

4 为螽斯和早期哺乳动物的声学共演化假说提供证据。与其他脊椎动物相比,现生哺乳动物具有更高频的听力范围和更灵敏的听觉能力。在爬行动物占据主体生态位的中生代,原始哺乳动物可能多为夜行的小型食虫类,很可能利用声音进行定位猎物和侦查捕食者。而善于鸣叫、体型硕大的螽斯可能为早期哺乳动物提供了理想的食物来源。

本研究发现中生代螽斯在早-中侏罗世发生一次明显的类群更替(从哈格鸣螽科主导转为鸣螽科主导),时间上恰好对应了早期哺乳动物的辐射事件,并伴随其听觉能力的提高。因此,早期哺乳动物很可能对螽斯的演化产生了定向选择作用,导致了哈格鸣螽科昆虫的衰落以及声学通迅能力和飞行能力更强的鸣螽科昆虫的崛起。反之,螽斯高频声音的出现可能也促进了早期哺乳动物听觉能力的提高。

5 为中生代的声学景观提供新认识。在现代陆地生态系统的声学景观中,热带地区由昆虫和青蛙的叫声占据主导,而在温带地区,鸟类的叫声更为丰富。本研究总结和梳理了动物重要声学演化事件。研究发现中生代声学景观与现代完全不同:在三叠纪由昆虫尤其是螽斯的鸣声占据主导;早侏罗世青蛙和晚侏罗世鸟类的出现带来了新的声音;直到白垩纪,森林中的声学景观才接近现代面貌。总之,随着各类鸣声动物类群的辐射演化,中生代陆地生态系统的声学景观面貌逐渐复杂化。

该研究由中国科学院南京地质古生物研究所、临沂大学、法国自然历史博物馆、德国黑森州立博物馆、俄罗斯科学院古生物研究所、英国自然历史博物馆和美国自然历史博物馆的研究团队共同完成。

此研究得到了中国科学院、科技部、国家自然科学基金委和DDE计划的资助。南京古生物所画师杨定华绘制了生态复原图。

相关论文:Xu Chunpeng, Wang Bo*, Wappler T., Chen Jun, Kopylov D., Fang Yan, Jarzembowski E.A., Zhang Haichun, Michael S.E. (2022) High acoustic diversity and behavioral complexity of katydids in the Mesozoic soundscape. PNAS, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2210601119.

图1 三叠纪螽斯的音齿(上)和侏罗纪螽斯的听器(下)

图2 动物听力范围(上)、现生和中生代螽斯的鸣声频率分布(下)

图3 鸣螽总科声音辐射区域演化散点图(左)和箱型图(右)

图4 动物声学演化事件132022-12 -

中国科协调研中国古生物学会11月24日,中国科学技术协会党组成员、书记处书记张桂华等一行,在江苏省科协党组书记、副主席孙春雷等陪同下调研了中国古生物学会,并在学会挂靠单位中国科学院南京地质古生物研究所行政楼一楼会议室进行了座谈交流。

11月24日,中国科学技术协会党组成员、书记处书记张桂华等一行,在江苏省科协党组书记、副主席孙春雷等陪同下调研了中国古生物学会,并在学会挂靠单位中国科学院南京地质古生物研究所行政楼一楼会议室进行了座谈交流。南京古生物所党委书记、副所长杨涛,中国古生物学会监事长杨群、秘书长张元动以及相关负责人参加会议。会议由张元动主持。

杨涛首先对中国科协、江苏省科协等一行的到访表示热烈欢迎,并简要介绍了南京古生物所的基本情况,以及研究所作为学会支撑单位所提供的支持情况。随后,张元动简要汇报了学会的发展历史、国际交流、人才举荐、学科建设、科普活动等方面的工作。

张桂华首先感谢了南京古生物所对中国古生物学会工作给予的支持,充分肯定了学会所做的各项工作。张桂华表示,期望学会能继续发挥优势,在团结全国古生物科技工作者等方面发挥更大作用,做出更多优异的成绩。会上,与会人员还就中国古生物学会未来发展等情况进行了讨论交流。

会后,张桂华等人参观了李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆,认真听取了研究所科学家精神教育基地建设及开展工作情况的汇报,积极肯定了研究所老一辈古生物科技工作者为国民经济以及学科发展所做出的奉献。

中国科协科学技术创新部学会发展处副处长徐腾、办公厅秘书处王冠,江苏省科协办公室主任范银宏、学会部部长岳智顺等导陪同调研。282022-11 -

南京古生物所举行党的二十大精神专题报告会11月3日下午,中国科学院南京地质古生物研究所在图书馆三楼报告厅举行一场党的二十大精神专题报告会。会议由江苏省科协主办,特别邀请了江苏省科学家精神宣讲团成员、南京航空航天大学马克思主义学院刘亮副教授做专题报告。

11月3日下午,中国科学院南京地质古生物研究所在图书馆三楼报告厅举行一场党的二十大精神专题报告会。会议由江苏省科协主办,特别邀请了江苏省科学家精神宣讲团成员、南京航空航天大学马克思主义学院刘亮副教授做专题报告。江苏省科协调研宣传部部长张红兵,南京古生物所党委委员、纪委委员、党支部书记和党员同志等共40余人参加会议。南京古生物所党委书记、副所长杨涛主持会议。

杨涛首先感谢了省科协长期以来对南京古生物博物馆、南京古生物所科普工作,以及研究所科学家精神教育基地的大力支持,也对省科协将研究所作为党的二十大精神宣贯单位表示了感谢!

会上,刘亮做了题为《大力弘扬科学家精神,实现科技自立自强》专题报告。报告详细解读了二十大会议中有关科技、科学、科学家精神的论述,随后从科学家的价值定位、初心使命、价值依归和行动指南四个方面详细展开解读。报告中还列举了李四光、钱三强、郭永怀、黄大年等多位科学家的感人案例,生动全面诠释了科学家爱国、创新、求实、奉献、协同、育人六个方面的精神内涵。

与会人员纷纷表示党的二十大报告高瞻远瞩、立意深远、内涵丰富、思想深邃,是党和人民智慧的结晶,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴指明了前进方向、提供了根本遵循。大家被报告中提到的优秀科学家事迹所感动,纷纷表示要立足岗位,将学习贯彻党的二十大精神同科技创新工作结合起来,以国家战略需求为导向,为加快实现高水平科技自立自强和加快建设科技强国做出应有贡献。

杨涛在总结发言中,号召全所党员干部职工要深刻认识新时代、新征程党和国家对科技创新的战略部署,深刻认识国立科研机构的战略定位和历史使命,主动肩负起国家战略科技力量的责任,大力弘扬科学家精神,发挥学习贯彻二十大精神的表率作用,以更加优异的科研成绩,为全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献更大力量!

杨涛主持党的二十大精神专题报告会

刘亮为与会人员做专题报告042022-11 -

7个中国地质遗产地入选全球首批100个地质遗产地名录10月26日,国际地质科学联合会(IUGS)公布了全球首批100个地质遗产地名录,7个中国地质遗产地成功入选,成为本次入选遗产地最多的国家之一。

北京时间2022年10月26日,国际地质科学联合会(International Union of Geological Sciences,简称IUGS)在西班牙公布了全球首批100个地质遗产地名录,中国有7个地质遗产地成功入选,成为本次入选遗产地最多的国家之一。

由中国科学院南京地质古生物研究所牵头或主要参与研究的珠峰奥陶纪岩石(中国/尼泊尔)、浙江长兴煤山二叠纪/三叠纪生物大灭绝和“金钉子”、云南澄江寒武纪化石产地和化石库等三个地质遗产地入选。在浙江长兴同步举行的中国入选首批100个国际地质科学联合会地质遗产地名录发布活动上,南京古生物所所长詹仁斌、澄江古生物研究站站长赵方臣,分别对“珠峰奥陶纪岩石”和“澄江寒武纪化石产地和化石库”两处地质遗产地进行了大会介绍。

南京古生物所长期以来依托中国丰富的地层古生物资源开展科学研究,取得系列重要成果。其中,“青藏高原的隆起及对自然环境和人类活动影响的综合研究”和“澄江动物群与寒武纪大爆发”分别荣获1987年和2003年国家自然科学奖一等奖,“全球二叠系——三叠系界线层型研究”和“中国的乐平统和二叠纪末生物大灭绝研究”和分别荣获2002年和2010年国家自然科学奖二等奖。

2021年底,由国际地质科学联合会和联合国教科文组织联合支持的“国际地质遗产地定义和标准”公布。经过一年多的严格遴选,从全球21个国家中选定的34位地质遗迹领域权威专家,对56个国家申报的181个候选地进行综合评定,最终投票产生了首批9个地球科学领域的100个国际地质科学联合会地质遗产地。272022-10 -

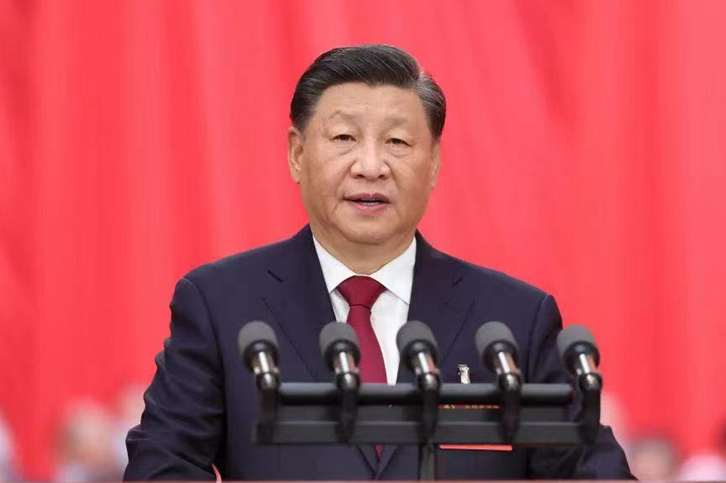

南京古生物所集中收看党的二十大开幕会10月16日上午,中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开,习近平总书记代表十九届中央委员会向大会作报告。这是中国共产党团结带领中国人民走过百年奋斗壮阔征程,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。

10月16日上午,中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开,习近平总书记代表十九届中央委员会向大会作报告。这是中国共产党团结带领中国人民走过百年奋斗壮阔征程,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。

中国科学院南京地质古生物研究所党委将组织收听收看习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告作为一项重大政治任务,认真对待,提前部署。南京古生物所党政领导班子成员、党委委员、纪委委员、所务委员、党支部书记、学术委员会、学位委员会、工会职代会主席团、妇委会、团委以及中层领导干部共27人在研究所集中收看了大会实况。各党支部和广大党员通过电视、网络、广播等媒体收听收看了现场直播。共约200人以多种形式进行了收听收看,境外及野外的同志也同步参与。

大家一致反映,以习近平同志为核心的党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,攻克了许多长期没有解决的难题,办成了许多事关长远的大事要事,华夏大地上演着精彩传奇的“中国故事”,创造着激动人心的“中国奇迹”,书写着气象万千的“中国答卷”。

大家纷纷表示,习近平总书记的报告主题鲜明、内容丰富、令人鼓舞、催人奋进。一定要把学习好、领会好二十大报告作为当前和今后一个时期的重大政治任务,切实把思想统一到党的二十大精神特别是习近平总书记重要报告上来。紧紧抓住“利用自身学科优势,服务国民经济,促进地层古生物学学科发展”这一主责主业,保持并进一步提升“时代齐全的国际水平的门类古生物学研究”这一核心竞争力,踔厉奋发,勇毅前行,为全面建成社会主义现代化强国,实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量!162022-10 -

江苏省科协调研南京古生物所科普工作

9月23日下午,江苏省科学技术协会党组书记、副主席孙春雷一行前往中国科学院南京地质古生物研究所,调研玄武区全国科普示范区创建工作。南京市科协党组书记、主席朱军,玄武区区委书记闵一峰,区委副书记、区长钱维等陪同调研。南京古生物所党委书记、副所长杨涛,党委副书记、纪委书记张建成以及相关部门负责人等接待了孙春雷一行。

孙春雷一行首先走访调研了南京古生物所所史馆及李四光先生办公旧址,认真听取了研究所科学家精神教育基地建设及开展工作情况的汇报。孙春雷指出,南京古生物所科学家精神教育基地是江苏省以及全国首批认定的科学家精神教育基地,要重视发挥示范效应,加大宣传力度,持之以恒弘扬科学家精神,铸牢科技创新的精神根基。

随后,孙春雷一行详细调研了南京古生物博物馆全国科普教育基地开展工作情况,深入了解了博物馆在提升科普展陈、开展科普活动、推动科普出版、开发科普产品等过程中形成的特色创新工作案例,以及服务“双减”开展的青少年科普活动等相关情况。孙春雷表示,南京古生物博物馆各项科普工作富有成效,印象深刻。他希望,博物馆要不断提升科普公共服务能力,深化科普供给侧改革,利用科普资源助推“双减”工作,为“奋进新江苏 建功新时代”科技强省建设提供有力支撑。262022-09 -

澄江动物群完整化石标本揭示奇虾类系统演化新信息

奇虾类动物(anomalocarids)作为最早称霸海洋的大型掠食动物和顶级捕食者,它们在寒武纪早期的出现,标志着寒武纪大爆发时期金字塔式食物链的存在以及复杂生态系统的建立。奇虾类的身体造型怪异,最大体长推测可超过2米;它们的头部由一双视觉良好的复眼、一对多刺的掠食型前附肢以及一只辐射状的口器等器官构成,表现出在捕食上的高度特化;其流线型躯干上长有一系列成对的桨状叶和鳃片,分别用于游泳和呼吸;尾部具有一至三对桨状叶组成的尾扇,部分物种还具有细长的尾叉,在运动中可起到转向和平衡的作用。

自从1886年在加拿大洛基山脉首次发现以离散前附肢保存的奇虾类化石至今,在其130余年的研究史中,古生物学家们曾将奇虾类的不同身体零件解释为各种各样的动物。随着全球各地化石标本的不断发现,特别是完整保存标本的发现和深入研究,奇虾类现在被认为是一类原始的节肢动物。

奇虾类由最早发现的奇虾属(Anomalocaris)而得名,在分类学上归属于射齿目(Radiodonta)。目前为止,奇虾类最早的化石记录可追溯到约5.2亿年前的寒武纪早期,最晚延续至约4.0亿年前的早泥盆世;其演化历史不短于1.2亿年,并呈现出全球性的地理分布特点。目前,奇虾类所在的射齿目已发现20多个属、30多个种,分属于四个科一级分类单元,包括奇虾科(Anomalocarididae)、抱怪虫科(Amplectobeluidae)、筛虾科(Tamisiocarididae)和赫德虾科(Hurdiidae)。尽管奇虾类多样性很高,然而完整保存的化石标本却非常稀少,这使得大部分奇虾类物种缺少除前附肢外的形态和解剖学等信息。正因为如此,奇虾类各科、各属种之间的系统演化关系扑朔迷离,尚未得到很好的解析。

最早发现于云南澄江帽天山的寒武纪早期澄江动物群,是独一无二的化石宝库和世界自然遗产。澄江动物群不仅具有奇虾类确切的最早化石记录,也是迄今保存奇虾类物种多样性最高的化石群。1994年,由中国科学院南京地质古生物研究所陈均远研究员领衔的研究团队,在美国《科学》(Science)杂志上发表了包括两块完整标本在内的澄江动物群奇虾类化石,在学术界和社会大众中引起了轰动。其中一块在1990年采集于帽天山的奇虾类标本(图1),已成为了澄江动物群的标志性符号之一。自发表后,该化石标本和复原图经常出现在国际学术活动、各类科普作品和媒体报道中,并作为澄江动物群的标志入选1999年中国科学院建院50周年代表性科技成果之一,以纪念邮票的形式公开发行。然而,自1994年首次发表以来,这块完整的奇虾类化石标本并未得到深入系统研究,成为奇虾类和早期节肢动物演化研究领域的一大缺憾。

近期,南京古生物所朱茂炎研究员团队的曾晗副研究员、赵方臣研究员等人对包括这块完整的奇虾类标本在内的相关化石进行了精细的形态解剖研究。结果发现,这块经典的奇虾类化石标本在前附肢形态、桨状叶数量、尾扇组成等特征上均不同于其他已命名的奇虾类属种,应属于一个新属新种。研究者以这块化石标本为正模式标本,将其命名为帽天山开拓虾(Innovatiocaris maotianshanensis),以纪念陈均远先生开拓创新的科学精神和对澄江动物群与寒武纪大爆发研究的贡献。研究成果于近期在线发表在英国《地质学会会刊》(Journal of the Geological Society)上。

该枚帽天山开拓虾正模标本展现出包括肠道、肌肉等精美的软躯体生物学特征,同时也揭示了奇虾类头部前附肢、眼睛、头壳等构造之间的空间关系,以及颈部、桨状叶等部位的解剖细节。依据这些新的解剖学信息,研究者与南京古生物所化石复原师杨定华合作,对帽天山开拓虾进行了三维艺术复原(图2)。

依据获得的解剖学新线索,研究者还在加拿大布尔吉斯页岩生物群中的加拿大奇虾(Anomalocaris canadensis)标本上,找到了此前未曾报道的相关构造。此外,研究者还依据离散的前附肢标本,描述了澄江动物群中另外两个可能属于开拓虾属的奇虾类新种,分别为开拓虾未定种(Innovatiocaris? sp.)和多刺开拓虾(Innovatiocaris? multispiniformis)。这些解剖学信息为奇虾类研究提供了宝贵的新数据。

在形态解剖学数据的基础上,研究者采用系统发生方法对奇虾类的系统学和演化进行了重新分析。此前的研究表明,奇虾类前附肢在基部到远端的不同区域有明显的形态分化。尽管这些形态分化特征暗含了宝贵的演化信息,然而这些信息并没有得到以往系统发生研究的重视。基于这点,研究者系统梳理了奇虾类的性状特征,对前附肢不同部位的形态分化进行了详细编码,同时对奇虾类多个属种的数据进行了补充和修订,采用简约法和贝叶斯法进行演化树重建。相对以往的研究,此次奇虾类系统发生关系的解析度得到了明显的提高。同时,根据研究数据对奇虾类四个科之间的演化关系、部分奇虾类物种的演化位置等方面提出了新观点(图3)。系统发生分析表明,帽天山开拓虾不属于已知奇虾类四个科中的任何一个,其演化位置位于非赫德虾类的基部或赫德虾科的基部,靠近赫德虾科和非赫德虾类的分异点,即接近奇虾类演化树的根部。因此,帽天山开拓虾为奇虾类的起源和演化提供了一个重要参考点。

本项研究得到了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金委、江苏省自然科学基金、现代古生物学和地层学国家重点实验室等项目的支持。

论文相关信息:Han Zeng, Fangchen Zhao*, Maoyan Zhu, 2022. Innovatiocaris, a complete radiodont from the early Cambrian Chengjiang Lagerstatte and its implications for the phylogeny of Radiodonta. Journal of the Geological Society, https://doi.org/10.1144/jgs2021-164.

图1 帽天山开拓虾(Innovatiocaris maotianshanensis)正模式标本及解释图

图2 帽天山开拓虾(Innovatiocaris maotianshanensis)三维艺术复原(杨定华制作,曾晗、赵方臣指导)

图3 该研究得到的奇虾类系统发生树,分别为简约法(a)和贝叶斯推断(b)的结果,示帽天山开拓虾(Innovatiocaris maotianshanensis)的演化位置192022-09 -

国家自然科学基金委员会调研南京古生物所

9月8日,国家自然科学基金委员会党组成员、副主任兼机关党委书记王承文等一行调研中国科学院南京地质古生物研究所,并在研究所图书馆三楼报告厅举行座谈交流。南京古生物所所长詹仁斌,副所长王军,党委副书记、纪委书记张建成,科学家代表及相关职能部门负责人参加座谈。

王承文首先简要介绍了参加本次调研的人员及目的。詹仁斌对王承文等一行的到访表示热烈欢迎,并简要汇报了南京古生物所在科学研究及科学传播、人才队伍建设、基金项目申请管理等方面的工作情况。随后,与会人员分成两个小组就科学基金定位等多个方面进行了讨论交流。会后,王承文等一行还参观了南京古生物所科学家精神教育基地,积极肯定了南京古生物所在服务国民经济和基础前沿研究等方面作出的重要贡献。

国家自然科学基金委机关党委副书记、机关纪委书记杨峰,人事局副局长王文泽等相关领导及南京大学商学院张正堂教授等专家陪同调研。142022-09 -

蜕皮动物体构起源研究取得重要进展科研人员通过陕南约5.35亿年前的微体化石“皱囊虫”(Saccorhytus)的深入研究,对其亲缘关系和演化意义给予了全新解读,为蜕皮动物体构起源研究提供了重要信息。研究论文于2022年8月17日在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志上在线发表。该成果由中国科学院南京地质古生物研究所、长安大学、美国弗吉尼亚理工大学、英国布里斯托尔大学、山东科技大学、德国柏林自由大学、中国地质科学院地质研究所、自然资源部第一海洋研究所和瑞士光源的科学家组成的国际联合研究团队共同完成。

科研人员通过陕南约5.35亿年前的微体化石“皱囊虫”(Saccorhytus)的深入研究,对其亲缘关系和演化意义给予了全新解读,为蜕皮动物体构起源研究提供了重要信息。研究论文于2022年8月17日在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志上在线发表。该成果由中国科学院南京地质古生物研究所、长安大学、美国弗吉尼亚理工大学、英国布里斯托尔大学、山东科技大学、德国柏林自由大学、中国地质科学院地质研究所、自然资源部第一海洋研究所和瑞士光源的科学家组成的国际联合研究团队共同完成。

皱囊虫于2017年报道于陕南西乡县张家沟剖面寒武系幸运阶宽川铺组的含磷灰岩中,被解释为最早的后口动物,并由此提出后口动物可能有一个毫米大小的、生活在海底泥沙缝隙中的、有口无肛的祖先类型。后口动物包括棘皮动物(海百合,海星,海胆等)、半索动物(肠鳃类和羽鳃类等)、头索动物(文昌鱼等)、尾索动物(海鞘等)和脊椎动物(鱼、青蛙、鳄鱼、恐龙、鸟、老虎、熊猫和人类等)。支持皱囊虫为后口动物的关键特征是化石中的“鳃孔”结构,被认为是后口动物的原始特征之一。

皱囊虫是毫米大小的两侧对称动物,具有囊形的身体和末端的开口,围绕口发育了辐射状皱褶,辐射对称排列的具刺突起。本次基于更多的、保存更加完整的化石标本的深入研究表明,皱囊虫身体两侧对称排列了具刺骨板,反口面有大量小刺,而曾被解释为“鳃孔”的结构,很可能是封闭的具刺骨板在化石化过程中磨损形成的孔状结构。皱囊虫的一些关键特征,比如发育表皮又叫角质层、上皮不具纤毛、末端的口和环口的辐射对称排列的结构,表明它和蜕皮动物有更近的亲缘关系,因此皱囊虫更可能是蜕皮动物而不是后口动物。

蜕皮动物是原口动物的一个分支,它包括环神经动物(鳃曳虫,动吻虫,蛔虫,马线虫等)和泛节肢动物(天鹅绒虫,水熊虫,三叶虫,蜘蛛,昆虫,蜈蚣,虾,蟹等)。已知最早的蜕皮动物化石出现在寒武纪幸运期,但都是环神经动物,皱囊虫为已知最早的蜕皮动物增添了全新类型。皱囊虫在蜕皮动物内部的系统位置尚未解决,它可能是环神经动物的祖先类型、泛节肢动物的祖先类型或蜕皮动物的祖先类型。

蜕皮动物一般具有“蠕形”体构,它们的最晚共同祖先可能也是蠕形的。皱囊虫的“囊形”体构明显有别于其它蜕皮动物的“蠕形”体构,这表明“蠕形”并不是蜕皮动物唯一的体构类型,蜕皮动物最晚共同祖先也可能并非蠕形。

蜕皮动物体构的起源仍有待于对寒武纪幸运期已知最早的蜕皮动物的相互演化关系的进一步研究。

论文信息:Yunhuan Liu, Emily Carlisle, Huaqiao Zhang*, Ben Yang, Michael Steiner, Tiequan Shao, Baichuan Duan, Federica Marone, Shuhai Xiao*, Philip C. J. Donoghue*, 2022. Saccorhytus is an early ecdysozoan and not the earliest deuterostome. Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-022-05107-z.

注:本文第一作者为长安大学刘云焕教授与英国布里斯托尔大学Emily Carlisle女士;通讯作者为中国科学院南京地质古生物研究所张华侨研究员(hqzhang@nigpas.ac.cn)、美国弗吉尼亚理工大学肖书海教授、英国布里斯托尔大学Philip C. J. Donoghue教授。

皱囊虫标本的扫描电镜照片

皱囊虫复原图(杨定华绘制)

皱囊虫系统位置图

182022-08 -

江苏省人大常委会副主任樊金龙一行走访南京古生物所7月14日,江苏省人大常委会副主任、党组副书记樊金龙一行调研中国科学院南京地质古生物研究所,并走访省人大代表袁训来研究员。南京古生物所所长詹仁斌,党委书记、副所长杨涛陪同。省人大常委会人事代表联络委员会主任杨勇,副秘书长、人代联委副主任秦一彬等相关部门领导陪同慰问。

7月14日,江苏省人大常委会副主任、党组副书记樊金龙一行调研中国科学院南京地质古生物研究所,并走访省人大代表袁训来研究员。南京古生物所所长詹仁斌,党委书记、副所长杨涛陪同。

樊金龙等参观了南京古生物所所史馆和李四光先生办公旧址,听取了研究所70余年的发展历程、学术成就和弘扬科学家精神等的情况汇报。他积极肯定了南京古生物所在服务国民经济和基础前沿研究方面作出的重要贡献,对研究所取得的丰硕成果表示赞许。他希望研究所进一步发挥国家重要战略科技力量引领作用,为区域高质量发展贡献更大力量。

随后,樊金龙一行赴南京分院召开座谈会,与南京分院系统的人大代表深入交流,听取履职情况以及意见建议。

省人大常委会人事代表联络委员会主任杨勇,副秘书长、人代联委副主任秦一彬等相关部门领导陪同慰问。192022-07