科普文章

-

“狄更逊水母”是地球上最古老的动物之一(化石网报道)据美国国家地理(撰文:Maya Wei-Haas 编译:钟慧元):这团神秘的东西,是地球上最古老的动物之一。这种奇怪的生物长久以来一直困扰着科学家。于是有个研究团队利用现代分析技术,重新检视这古老的遗迹。

埃迪卡拉生物(Edicaran biota)是古怪的一群──包括有环纹的盘状物、有纹路的团块、凹凸不平的索状物、还有波浪状的叶片形物体。这些湿软又格格不入的生物早在5亿7000万年前就占据了温暖的浅海,是地球上最早出现的复杂生物。

普遍翻译成「狄更逊水母」的Dickinsonia就是这群生物中相当出名的物种。这种扁平、有棱纹的椭圆形生物可以长到直径超过120公分,中央还有一条明显的脊。然而,Dickinsonia到底是什么,则已经困扰了科学家许久。这种奇特生物在历史上数度被科学家归入不一样的界,几乎每个界都待过。最近几十年的争议,则是围绕在三个类群周围:有些学者说是真菌、有人说是原生生物(protists),但也有人说是动物。

本周有一篇发表在《科学》(Science)期刊的新研究,是研究人员利用现代科技重新审视这种古老生物。他们的研究结果、再加上其他更多证据,指出Dickinsonia可能是迄今所发现的最早动物之一,比5亿4100万年前、也是现存大部分主要动物类群起源的寒武纪大爆发更早。

「这其实已经是我们的一员了,」这项研究的作者、澳洲国立大学(Australian National University)的古生物地球化学家裘森.布洛克斯(Jochen Brocks)说。 「它是动物。」虽然Dickinsonia最后还是灭绝了,但这种动物是早期多细胞生物实验的诸多物种之一,而这些实验最终造就了我们现代的动物大观园。

「我认为这多少算是解决了我们对Dickinsonia认知的困惑之处。」加州大学河滨分校 (University of California, Riverside)的古生物学家玛莉.卓瑟(Mary Droser)说,她并未参与这项研究。

在过去几年,她解释,古生物学家根据对Dickinsonia印痕的研究,已大致达成共识,认为Dickinsonia是一种动物。新研究基于这项证据、再继续深入探讨,运用化学来支持这种动物假说。 「对于把Dickinsonia放入地球的动物演化脉络真的非常有帮助。」卓瑟说。

何谓埃迪卡拉生物?

埃迪卡拉生物在1946年首度于澳洲南部弗林德斯山脉(Flinders Ranges)的埃迪卡拉丘陵(Ediacara Hills)所发现,这群演化上的怪咖跟现生生物非常不一样。埃迪卡拉生物「怪得就像另一个行星的生物,但比较容易接触到,」古生物学家阿道夫.赛拉赫(Adolf Seilacher)在一篇于2007年刊登在《伦敦地质学会特刊》(Geological Society of London, Special Publications)的论文中如此描述。

它们的出现,标示着演化正在测试生物从小型转变成大型时的体型呈现。目前已知的埃迪卡拉生物有50多种类型,而且除了南极洲以外,每个大陆都发现过。

藉由研究大型生物是在什么时候突然出现在地球上,科学家就能更深入了解复杂生物的形成。这项研究也可以带出一些关于生物如何出现在那个遥远世界的相关线索。而相较于在其他行星上的那些唬人研究,「回到过去、看看生命在地球上如何展开,真的是便宜多了。」卓瑟说。

如何研究不存在的东西

研究埃迪卡拉生物的挑战之一,就是保存的问题。它们柔软的身躯早就烂光光了,又没有骨骼或外壳可以留存在化石纪录中。这就代表我们多半是靠着这些远古居民留下来的印痕或痕迹,才能看到它们的外型──有许多细致的特征,从粗糙的痕迹里根本看不出来。这些生物也是演化树上相当早期的成员,跟现今的生物大不相同,所以很难将它们归类。 1980年代,甚至有学者提出,埃迪卡拉生物应该自成一个已灭绝的界。

过去的研究都集中在Dickinsonia遗留痕迹的物理性分析--生长与发育、动作的证据、体型大小,还有复杂程度。在这项最新研究中,科学家为了寻找新线索,转而运用名为固醇类(sterols)的分子生物标记。许多动物都会制造固醇,但每个类群都稍有不同。

动物制造的是名为胆固醇(cholesterols)的固醇,「就像我们在麦克鸡块里找到的。」布洛克斯开玩笑说。不过埃迪卡拉生物可没吃油炸食品。这类化合物几乎在所有动物的细胞膜上都扮演着非常重要的角色,协助控管进出的物质。

科学家早就开始利用生物标记分析的方法,在大量沉积物中寻找藻类。 「在这个例子里,你得到的会是当地生态系的平均组成,」伊利亚.巴布罗斯基(Ilya Bobrovskiy)说,他是这项新研究的主要作者,也是澳洲国立大学的博士生。

因为埃迪卡拉生物留下的大多是外型的印痕,从来没有人尝试去测试这些古老怪咖的生物标记。然而,某些埃迪卡拉生物的印痕化石上仍保有一层薄薄的有机物质。而巴布罗斯基认为,这些有机薄膜上的碳质键结,或许就藏着这些奇特生物真正身分的秘密。

巴布罗斯基的指导教授布洛克斯原本抱持怀疑态度。 「我起先觉得这是很疯狂的想法。」他说。但为了不要打击这个雄心勃勃的学生,他还是让他去做了。

后来的分析结果有什么意义?

巴布罗斯基开发出一种方法,用于测试埃迪卡拉生物残留在化石上的固醇,并与从周遭岩石中萃取出来的生物标记结果比较。

为了测试这种作法,巴布罗斯基最先研究的是埃迪卡拉生物群中的Beltanelliformis化石。这种生物过去曾被认为跟藻类、真菌、甚至水母相关。结果其生物标记却指出那是蓝绿藻的球状群落。今年稍早,他们将这项分析发表在《自然--生态学与演化》(Nature Ecology and Evolution)期刊上。

团队接着转向Dickinsonia,并从俄罗斯西北部的白海(White Sea)地区采集样本。

「这些化石的分子组成和化石周遭海床的分子组成真的黑白分明。」布洛克斯说。化石痕迹中含有大量的古老胆固醇──高达93%──显示这是动物。而周遭海床的含量则很少,含量较多的反而是麦角类固醇(ergosteroids),显示有绿藻存在。

这项分析简单俐落,也是让这项新研究显得非常了不起的部分原因。 「想解决这个问题,这是一种非常有创意的方法,」并未参与这项研究的史丹佛大学(Stanford University)微生物学家宝拉.韦兰德(Paula Welander)说,「这就是那种『以前怎么都没有人想到啊?』的事情。」

这项方法应该会对了解其他神秘的埃迪卡拉生物大有帮助,同样未参与这项研究的牛津大学古生物学家兼数学家芮妮.霍萨玛(Renee Hoekzema)在电邮中说。她最有兴趣的是对羽毛状的叶状形态类生命(rangeomorphs)的化学分析,这种生物可能跟Dickinsonia有关,也是布洛克斯和研究团队接下来要检测的目标之一。

「这是令人激动的时代。」霍萨玛说。 「辩论了70年之后,我们终于开始了解埃迪卡拉生物的神秘本质。」

生物标记能够用多久?

随着时间过去,所有有机物都会分解,胆固醇也不例外。布洛克斯指出。但是胆固醇腐败时产生的产物非常特殊,他解释,而「胆固醇的原本骨架」仍然保留在这些分子化石中。

威兰德研究的是现代固醇类的产生与功能,以便更深入解读远古的痕迹,她称赞了这项工作的残酷之处,指出这个团队「真的把每个细节都处理得非常仔细。 」

当然,在科学的世界里,没有什么是绝对肯定的。这项研究所根据的,是「只有动物才会产生胆固醇」的假设,而威兰德指出,以目前的资料来看还可以,但随着我们对地球上诸多生命型态有更深入的了解以后,这点也有可能会改变。

「不确定的地方非常多。」是巴布罗斯基对这类古老生物研究工作的形容。 「但应用生物标记可以解决很大一部分的不确定。」

卓瑟补充说:「再加上其他种种资讯,真的很难去争辩说这不是动物。」

那么,Dickinsonia是最早的动物吗?

虽然科学家还不能肯定指出第一种动物到底是什么时候出现的,但远古痕迹指出,那应该是在超过6亿年之前。然而,Dickinsonia的分类层级最近才被确认过,就位于目前所发现的最古老动物群之中。 Kimberella是一种像软体动物的早期动物,跟Dickinsonia年代相当。另外还有一种外型如蠕虫、可能留下了名为Helminthoidichnites的蜿蜒生痕化石的生物也是。

约在5亿4100万年前,湿湿软软的埃迪卡拉生物把世界让给了寒武纪大爆发中那些披着棘刺和甲胄的奇异动物。

这两大类多采多姿的早期生物,能共同协助我们更深入了解现今世界各处游的、跳的、飞的、跑的和摇摇摆摆的所有生物。 「我们为生命的多样性、还有生物如何适应这个星球上各种不同的环境而惊叹不已,」卓瑟说。 「但这些都是地球上最后这10亿年的演化与绝灭所造就的……埃迪卡拉生物群才是这一切的起源。」2018-10-12 -

为什么智人能够在与其他古人类的竞争中脱颖而出?(化石网报道)据科技日报(实习记者 陆成宽):近日,科学家在俄罗斯西伯利亚的一个洞穴中发现的一块骨头碎片引起了关注,研究发现这块骨头碎片属于一个古老的混血人,这个人的父亲是丹尼索瓦人,母亲是尼安德特人(简称尼人)。

长久以来,考古学家发现了各种古人类化石,除了上面提到的两个古人种之外,还有鲁道夫人、元谋人、梭罗人、弗洛索瓦人等,但当今世界上只存在一个人种,那就是我们的祖先——智人。智人起源于30万年前的非洲,大约7万年前,智人扩张、繁荣到了令人瞠目结舌的地步。那么,为什么智人能够在与其他古人类的竞争中脱颖而出呢?虽然科学家们对此提出了多种解释,但至今没有哪种说法获得一致认可,这个问题依然没有答案。

智人曾与多个人种并存

正如现在我们将人群按照肤色分成黑种人、白种人和黄种人。古人类学家则将远古的人群依化石形态的变化、按照演化阶段划分成南方古猿、能人、直立人、智人等阶段。这些不同阶段的人群往往被称为人种,例如南方古猿种、直立人种,智人种等。

“这些所谓的‘人种’与‘物种’的意义是不同的,物种是依照生殖隔离的原则划分的,对于远古人种,我们无法判断不同种群间是否存在生殖隔离,进而也就无法确定是否不同种群间是物种的差别。但很多人会在这个问题上混淆、犯错或偷换概念,将化石人种与物种对等起来。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星研究员告诉科技日报记者。

此前就有人曾武断地认为尼人与现代人是不同的物种,二者间存在生殖隔离。但数年前科学家从古DNA的角度纠正了这一错误的判断,发现尼人与早期智人存在基因交流,现在很多欧亚人身上都有少量尼人的血液。

高星表示,智人的历史可以追溯到30万年前甚至更早。如果按照人种只是指代在一定时间、一定区域生存过的人群,而去除物种的寓意,那么就可以说智人在不同时期、不同地域与不同的人种相邻而生或异地同时存在过。这些与智人并存的人种包括晚期阶段的直立人,在西伯利亚阿尔泰地区从基因上辨识出的丹尼索瓦人,在东亚地区生存过的古老型智人(例如大荔人、金牛山人、许家窑人、许昌人、马坝人等),在中国西南发现的云南马鹿洞人和广西隆林人等等。他们具有不同的形态特征或遗传特性。

“这些人种或人群之间是何关系?与智人又是什么关系?目前学术界并不清楚,但正在从考古学、人类学、遗传学等多方面加以研究,假以时日,定会拨云见日。”高星说。

智人取胜的几种猜测

从约200万年到约1万年前,地球上的人类远不止智人一种,那么我们的老祖先到底凭借什么,在不断进步的路上越走越远,最终战胜了其他人种呢?关于这个问题科学家提出了气候原因、科技水平差异、智力差异等很多说法。

气候说

科学家发现,大约4万年前,即智人抵达欧洲数千年后,曾经居住在欧洲和亚洲的尼人就灭绝了,与此同时出现了寒冷气候期。德国科隆大学的米夏埃尔·施陶布瓦塞尔及其同事利用现在的气候、考古学和生态学数据,并增加了通过对罗马尼亚两个洞穴研究而获得的古代气候新数据进行研究,发现了两段寒冷干燥时期。其中一段开始于约4.4万年前,持续了约1000年。另一段开始于约4.08万年前,持续了6个世纪。他们指出,恰恰在这两段时期,多瑙河峡谷和法国一些地方的尼人史前古器物消失,出现了智人存在的痕迹。他们认为,古代寒冷干燥的气候周期帮助智人取代了欧洲的尼人。

认知革命说

《人类简史》的作者赫拉利认为,智人之所以能在其他人种之中脱颖而出,原因就是7万年前智人爆发了认知革命:基因突变使智人的大脑突然开了窍,他们的认知能力突飞猛进,出现了语言并且运用的十分灵活,不仅能够描述外在可感知世界里实在的事物以及形成一个事件的过程,而且还能描述内在感知世界里不存在的虚构事物,以此形成宗教性活动、商业贸易活动,并形成了部落内部的社会分层。

认知革命前,智人和黑猩猩一样,就靠着本能维持一个小团体,如果团体扩张就会缺乏社会秩序从而很快分裂。但是,随着智人语言交流和抽象思考能力的发生,群体合作规模不断扩大,而不再受团体的人数限制,这就是智人能够在进化中占据优势的关键。

超强生态可塑性说

最近也有学者发文指出,与其他原始人类相比,智人适应多种生态环境的能力特别强,包括一些相当严酷的环境。超强的“生态可塑性”可能是智人得以生存并发展至今的原因。反观其他原始人类则只在熟悉的环境中竞争力较强,例如直立人适应森林与草原交错的环境,弗洛勒斯人则适宜生活在气候潮湿的东南亚雨林中。

但高星表示,人类的探索一直在进行,否则我们的远祖不会在200万年前走出非洲到陌生的土地上生活,几万年前一些人群也不会漂洋过海到达澳大利亚和新几内亚。智人是我们已知的人类演化最新的一个阶段,他们的技术、智慧和生态可塑性来自前人的积累和传承,不断发展是自然的,多么“超强”还无法断言。

也许不是战胜只是融合

一直以来,智人战胜其他人种的话题都广受关注。然而,高星并不认为是智人战胜了其他人种。他表示,这种说法过于片面、武断。智人取代了早期的直立人等种群,是因为人类在不断演化,做代际更替。孙子取代了爷爷,不是孙子战胜了爷爷,而是自然发生的更新换代。即使在同代之间,也不能武断说成谁战胜了谁。

为了阐述自己的观点,高星给记者举了个例子。在距今10万至3万年间,智人与尼人在西亚和欧洲乃至西伯利亚等地区曾经发生过共生关系,目前看到的结果是智人越来越枝繁叶茂,而尼人则逐渐凋零。对二者的此消彼长,学术界曾认为,智人具有技术和智力上的优势是他们成功“战胜”尼人的原因。“但近来的研究却表明,尼人同样具有高度的智慧和生存能力,有比智人更大的脑量、更强壮的体魄。他们是工具制作的能工巧匠,精美的莫斯特石器、早期的磨制骨器、早期的艺术雕像和配饰,以及早期的墓葬,都是他们的作品。”高星说。

2014年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹曾与德国、美国、俄罗斯、英国、西班牙等国的学者联合研究了一块发现于西伯利亚西南部额尔齐斯河岸距今约4.5万年的人类股骨化石,发现尼人与智人大概在距今5万—6万年就发生了基因交流。或许一部分尼人与智人融合,成为了我们的共同祖先。他们没有被同时期的智人“战胜”,而是被我们这些后人替代了。

不过,关于为什么智人替代了其他人种还有太多的细节我们不甚了解,相信随着学术研究不断向前推进,关于智人与其他人种关系的谜团也将不断被揭示。今后会有更多的科学发现和研究突破,把古人类的那些事复原出来。2018-10-12 -

古人类创作的岩画到底是随意涂鸦还是有深刻含义?(化石网报道)据科技日报(奥云):考古学家发现,在一些洞穴中,有很多远古人类创作的岩画,这些岩画宏伟瑰丽、栩栩如生。当面对如此壮丽的古代绘画作品时,人类学家们在惊叹之余,往往从艺术的角度上分析远古人类的聪明才智。但他们也注意到,在岩画的画面之间,还有着一些简单的符号。那么,这些很小的半圆形、线条和折线图案,到底是随意的涂鸦,还是有着神秘而深刻的含义呢?

表达某种象征意义

为了研究这些奇怪的符号,一位名叫冯·派特辛格的加拿大学者收集了法国146个古人类遗址中洞穴岩画上的符号信息,建立了一个从3.5万年到1万年前的岩画符号数据库。

通过对各地符号的对比,派特辛格惊讶地发现,有26个符号在大量洞穴中多次出现。当然,这些符号中有一些是相当简单的,比如直线、圆圈和三角形,我们可以姑且认为,不同地区的古人类独立地发明了这些简单的符号。但是,有许多很复杂的符号同样在许多洞穴中都出现了,这不能用发明的巧合来解释。

而且,这位学者还发现,有些简单的符号似乎是更大的图案的一部分,比方说如果大的图案是猛犸象,那么简单的符号就是象牙。这些符号实际上和象形文字中的一种表达方式“借代”类似,即用部分来代表整体,或者用某个特征来代表全貌。所以派特辛格断定,书写这些符号的古人类的确有用象征性的符号来表达意思的想法,并最终创造出了抽象的符号,而不是只用写实的方式来表达意思。

更让人震惊的是,有些符号总是组合在一起,成对地出现。符号组合很像早期的象形文字中不同偏旁部首组合在一起,表示一个新的概念。派特辛格猜测,符号组合在许多洞穴中出现的现象说明,这些符号是有其象征性意义的,很可能史前的欧洲人已经建立了一种初级的书写系统,并广泛传播。

抽象符号从非洲走出

接下来的一个问题是,古人类从什么时候、在什么地方发明了这些有象征意义的符号呢?

一般来说,如果某个洞穴中包含了类型最多的符号,那么它就很可能是这些符号的发源地。根据这个逻辑,法国南部的罗纳河谷等地可能是这些符号最早的起源地,26个符号中绝大多数都在那里首先出现,但折线形符号是个例外,它首先出现在法国的普罗旺斯洞穴中。

而在法国北部地区,没有任何符号从那里起源。对此派特辛格解释,这可能和远古气候有关。在距今2.1万年到1.8万年期间,是欧洲最后一次比较大的冰期,那时法国北部经常被冰川所覆盖,所以古人类被迫从那里迁往南方。北方严酷的环境让那里的文化难以孕育出发达的符号系统。

此外,派特辛格还发现,大约四分之三的符号出现在岩画上的时间要早于3万年前,而且那些符号已经被古人类经常使用,形成一套系统了。这就让人惊讶了,一套符号系统的产生是很漫长的过程,在符号产生的早期,人们会发明出各种符号,然后一些符号被使用甚至改造,而另一些符号慢慢地被放弃。但是在欧洲的岩画中,并没有这段混乱的早期创造过程,而是直接展现给人们一套比较完善的符号。现代智人走出非洲后,大约于距今4万年进入了欧洲境内,所以考古学家推测,第一批到达欧洲的现代智人,很可能就已经掌握并带来了一套符号系统。

远古密码代表了什么

远古画师们在岩画中书写了这些符号,他们究竟要表达什么意思呢?

学者们目前认为,这些符号显然不是日常记录的随笔,很可能有精神层面的含义。比如,它们可能是古人类希望与超自然力联系的一种方式,也可能是古人类向自己崇拜的神灵所要讲的话。

值得注意的一个现象是,岩画的创作从4万年前一直持续到了距今1.1万年前,说明古人类的创作并不是一时兴起,而是有明确创作目的的行为。此外,许多岩画洞穴并没有居住的痕迹,所以那些远古画师进入洞穴,唯一的目的就是为了在岩壁上留下图画和符号。

古人类显然明白,一旦在岩壁上留下作品,这个作品就会存在很长的时间。从这个角度猜测,有一种可能是他们的绘画和符号是留给后人看的,否则没有必要在生活还很艰难的原始社会中,花费大量的时间去创作。

考古学家还提出了另一种可能性,古人类用岩画和符号来标识出自己的领地,他们通过在某个洞穴中作画和书写符号,向其他部落宣布,这块土地是属于自己部落的。

面对那些象征符号的含义,目前的解释都只是猜测,并没有实际的证据。远古画师们的密码依然迷雾重重,等待着后人去破译。2018-10-12 -

中国古生物学家发现恐龙时代的“混乱”的新种鸟类——迷惑巾帼鸟

白垩纪迷惑巾帼鸟(Jinguofortis perplexus)的化石PHOTOGRAPH BY PNAS

(化石网报道)据美国国家地理(撰文:John Pickerell 编译:石颐珊):发现恐龙时代的「混乱」的新种鸟类,这种称为迷惑巾帼鸟(Jinguofortis perplexus)的奇异动物混合了许多鸟类与恐龙的特征。

中国古生物学家发现了新品种的鸟类化石,并称这种鸟类揭露了飞行演化史上的关键时刻。此时鸟类已经失去了像暴龙等恐龙或始祖鸟等早期鸟类身上的长尾骨,但是缩短的尾巴又尚未发展出现代飞行鸟类的扇形尾羽。

这个1.27亿年前的物种被命名为迷惑巾帼鸟(Jinguofortis perplexus),它保有恐龙先祖的部分特征,例如翅膀上的带爪指骨、长着小牙齿的上下颚而非鸟喙,还有呈现融合状态的肩带(shoulder girdle)骨骼。其中最后一个特征看似不适和飞行,「迷惑」巾帼鸟之名由此而来。

巾帼鸟出土于中国西北部的河北省,这个区域在白垩纪早期长着茂密森林,其间散布湖泊,巾帼鸟就生活在这些森林之中。这个物种的体型近似现代乌鸦,它的翅膀宽而短,可能有助提升在树林间移动的机动性。

「我们通常认为现存鸟类的当代飞行装备,包括羽毛、肌肉和骨骼的精良化,都是经过千万年逐步演化积累而成的,」北京中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的王敏说道,他的团队在9月底出刊的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上详述了这副化石。

「然而,」王敏说,「这副新的鸟类化石显示飞行的演化实际上要混乱地多。」

融合的肩带

巾帼鸟是「近年发现最重要的鸟类化石之一,」史蒂夫.布鲁萨特(Steve Brusatte)说,他是英国爱丁堡大学(University of Edinburgh)的古生物学家,也是这篇论文的审查编辑之一。

巾帼鸟之所以这么重要,是因为它是拥有短化尾骨,或称尾综骨(pygostyles)的较现代鸟类中最早且最原始的成员之一,所以它能帮助我们「了解早期鸟类的尾部怎么从恐龙祖先长而直的细瘦尾巴融合为今日短小粗壮的一块尾骨」布鲁萨特说。

不过专家说,这副化石最有趣的部分可能在于其肩带,比起鸟类,它的肩带和非鸟类恐龙(non-avian dinosaurs)更相像。现代鸟类通常有两块分开的肩胛骨(scapula)和鸟喙骨(coracoid),以提供振翅飞翔的运动弹性。但巾帼鸟的肩带却融合为单一块肩胛鸟喙骨(scapulocoracoid)。

这块肩胛鸟喙骨在会飞的鸟类身上是「非常不寻常的特征」,杰拉德.梅尔(Gerald Mayr)说,他是德国法兰克福森肯堡研究所(Senckenberg Research Institute)的鸟类学与鸟类演化学专家。这两块骨头通常组成一处可活动的关节,对飞行中的肌肉与翅膀运动相当重要。

由于这项特征很可能会阻碍鸟类振翅飞行,梅尔说:「如果未来的研究能证实这个情况,或许将为我们解读早期鸟类的翅膀使用方式提供新灵感。」然而,梅尔补充,以会飞的鸟类而言,巾帼鸟的飞羽形状看似异常地窄,而融合的肩带在不会飞的鸟种身上很常见,例如鸵鸟和鶆?(美洲鸵)。

「因此,有人会问:这种动物真的毫无疑问地能飞吗,或者它是一例不会飞的中生代(Mesozoic)鸟类范本,」他说。

王敏说,融合的肩带确实促使研究团队考虑这个可能性,但是他论述这副化石的翅膀和其他许多特征都「指向精良的飞行能力。」

他相信这样奇怪的混合特征切实证明了鸟类的演化过程比先前所知更加复杂,早期物种循各异路径发展骨骼,且各自使用身上的飞行装备。

「这显示鸟类并不是踏着一条清晰明朗的直线路径演化出所有飞行所需的特征,」布鲁萨特说。 「早期鸟类尝试过大量不同风格的飞行实验。」2018-10-12 -

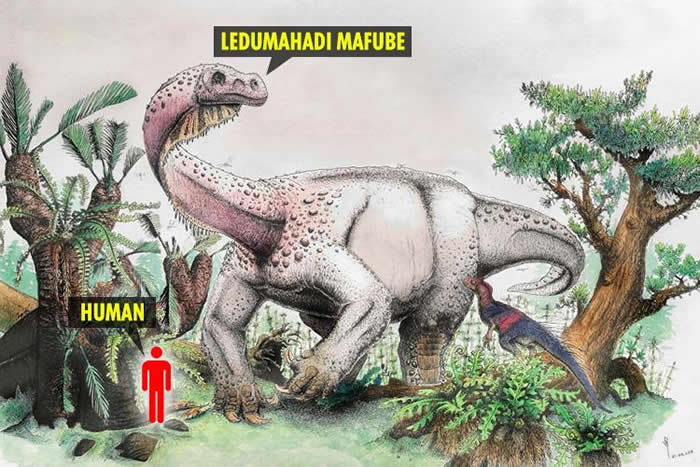

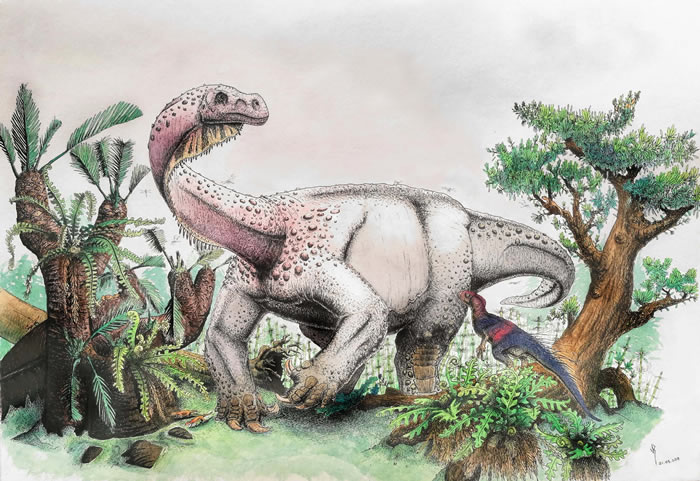

南非出土2亿年前“Ledumahadi mafube”化石 证属两足恐龙进化物种

南非出土2亿年前“Ledumahadi mafube”化石 证属两足恐龙进化物种

(化石网报道)早期恐龙均为两足动物,仅使用两条后腿行走,并用前肢觅食,其后随着体形愈长愈大,逐渐进化成四足动物。南非约翰内斯堡金山大学及巴西圣保罗大学专家团队周四(27日)表示,凭借多件在南非发掘出的恐龙骸骨化石,发现一种过渡性恐龙,并指它生活于2亿年前、体重达12吨,为雷龙近亲,其前肢甚为灵活。

出土的恐龙品种属“Ledumahadi mafube”,当地土语意思为“黎明的巨大雷声”。按其骸骨推断,该只已成年的食草性恐龙约14岁,主要用两条后腿行走,但由于体形变得庞大,开始以前肢帮助支撑身体的重量。而它的前肢已发展得非常灵活,甚至可以像猫一样的蹲伏。根据其四肢的厚度和承重能力,亦显示它并非惯常以四足行走。

研究人员指,这巨型恐龙为早期四足动物中体型最大,而且是行走乾地上的最大动物,出现时间亦远早于生活在白垩纪、数百万年后才出现的暴龙及伶盗龙。领导研究的巴西圣保罗大学专家麦克菲(Blair McPhee)则形容,这巨型恐龙“想拥有一切”,就像蜥脚类恐龙一样,体形想变得非常大,并用四足行走,但前肢却未完全发达,因此不能做到。有关研究结果已刊登于《当代生物学》(Current Biology)期刊。2018-10-12 -

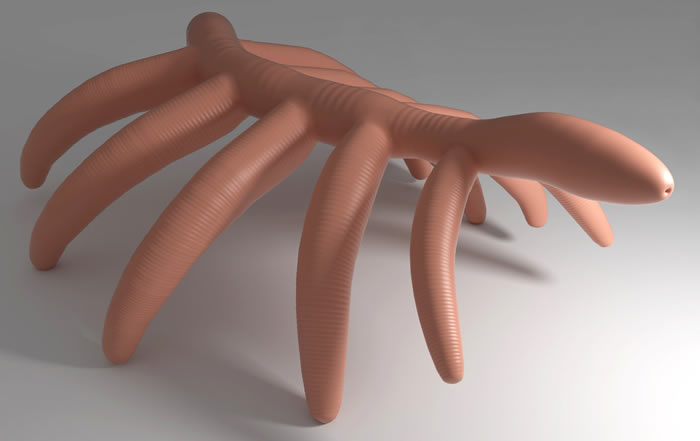

寒武纪叶足动物一个新物种——具有柔软附肢的蠕虫状动物

(化石网报道)据中国科学报(唐凤):《科学报告》近日发表的一项研究描述了寒武纪(5.41亿~4.85亿年前)叶足动物的一个新物种—— 一种具有柔软附肢的蠕虫状动物。研究人员将这个命名为Lenisambulatrix humboldti的新物种与之前描述过的叶足动物仙掌滇虫(Diania cactiformis)进行比较,发现了一些新细节。

中国地质大学欧强团队指出,两种叶足动物的身形和躯体分节都很相似,都有较厚较长的附肢(叶足),长度约为11.6~18毫米。与其他叶足动物不同的是,两个物种似乎都无爪。不过,仙掌滇虫的躯干表面布满刺状铠甲,故其绰号为“行走的仙人掌”,但L. humboldti 的整个躯体似乎并无盔甲。

新物种的躯体有分节、呈管状,与蠕虫类似,且每个体节都有一对附肢。新物种躯体只有一端得以保存,且并未发现如眼睛、嘴巴或触须这些可以确定此端为头部的显著特征;而假定为仙掌滇虫头部的部位则具有明显的类似头盔的结构。

研究者表示,从两个物种的形态特征可以大致判断出它们曾经可能的生活方式。因为两者都是海洋栖息动物,它们的无爪附肢可能是为了适应在柔软的海底行走或爬行。仙掌滇虫的厚重铠甲可能有助于防御捕食者的攻击,而L. humboldti的躯体较柔软,或表明其个体曾过着隐居生活,藏于缝隙或海绵群体中以抵御被捕食的风险。

相关论文信息:DOI:10.1038/s41598-018-31499-y

相关报道:新研究进一步揭示华南可能是节肢动物起源中心

(化石网报道)据新华社伦敦9月21日电(张家伟):中德两国学者在新一期英国期刊《科学报告》上发表研究说,他们发现了寒武纪(距今约5.41-4.85亿年)叶足动物的一个新物种,有助进一步证明中国华南地区可能是现代叶足动物和节肢动物起源的中心。

中国地质大学和德国卡塞尔大学的学者合作分析了大量化石证据后,发现了华南地区澄江生物群中叶足动物的新成员——“洪堡温和步行虫”。

报告的通讯作者、中国地质大学的欧强教授接受新华社记者采访时说,新叶足动物的发现,展现了早期叶足动物表皮演化的两个极端——滇虫演化出“甲胄戎装”,而温和步行虫仍“赤身裸体”,“这表明,早期叶足动物形态的多样性比我们想象的还要丰富”。

研究人员介绍,节肢动物是现今地球上最大一个动物门类,蚊蝇、虾蟹、蜘蛛等都是人们熟知的节肢动物。现代与节肢动物亲缘关系最接近的是两类鲜为人知的、具有叶瓣状附足的动物,包括有爪动物(俗称栉蚕或天鹅绒虫)和缓步动物(俗称水熊),它们也被称为现代叶足动物。

节肢动物的“根”在哪?它们祖先长什么样?学术界还没定论。华南地区的化石产地澄江生物群、关山生物群、小石坝生物群都发现了保存完好的寒武纪叶足动物化石,它们为解决节肢动物起源难题提供了宝贵线索。许多科学家认为,现代叶足动物和节肢动物可能都起源于这些寒武纪海洋中的毛虫状叶足动物。

欧强说,新物种的发现不但展示了叶足动物演化的多样性,也进一步指明叶足动物乃至节肢动物起源的中心可能就在华南地区。2018-10-02 -

美国加利福尼亚州垃圾填埋场发现数百万年前的鲸类化石(化石网报道)据澎湃新闻(李佩):近日,在美国加利福尼亚州的一个垃圾填埋场,发现了一种生活在400万到700万年前的鲸化石,目前这种鲸已经灭绝。

据美国有线电视新闻网(CNN)27日报道,加州奥兰治县的垃圾回收公司在一份声明中宣布,6月份在圣胡安-卡皮斯特拉诺的Prima Deshecha垃圾填埋场进行施工挖掘时,发现了重达7吨重的化石。

报道称,当这个种类的鲸的一块大骨头被发现时,一个名为Paleo Solutions实验室雇佣的古生物学家正在现场工作。这家实验室是按照加利福尼亚的法律,受雇于奥兰治县,以监督相关的建筑挖掘工作的。

根据声明,古生物学家已经初步确定这些骨头属于中新世晚期到上新世早期的一种已灭绝的鲸。

奥兰治垃圾与回收公司的发言人Kristina Hamm称,目前这种已灭绝的鲸的更多的骨头已经被发现,包括看起来像颅骨、下颌、鼻子、肋骨、肢体骨骼、肩胛骨、肱骨和锁骨等部位的骨骼。

就在本周二,该化石从挖掘现场搬到了奥兰治县公园的John D. Cooper实验中心进行进一步研究。该中心也被称为Cooper实验室,该实验室保存了在奥兰治县内发现的诸多化石和文物。

Paleo Solutions实验室的古生物学家Geraldine Aron此前表示,他们认为这种鲸“可能是一个新物种”。他称,这项新发现“帮助我们真正定义了鲸的整个演变历程”。2018-10-02 -

南非发现有史以来最大的恐龙——12吨重的Ledumahadi mafube

南非发现有史以来最大的恐龙——12吨重的Ledumahadi mafube

(化石网报道)据cnBeta:外媒报道,科学家在南非发现的化石让他们兴奋不已,因为他们可能已经找到了世界上最大恐龙的新候选人。周四发表在《Current Biology》的新研究报告指出,这只被称为Ledumahadi mafube的雷龙亲戚可能有12吨重。这将使得恐龙成为有史以来最大的陆生动物。

由来自南非约翰内斯堡金山大学的研究人员组成的一个国际科学小组将这种恐龙命名为Ledumahadi mafube,在巴索托人所说的官方南非土著语--塞索托语中的意思是“黎明的巨大雷声”。

Ledumahadi被认为是蜥脚类恐龙比如雷龙的近亲。科学家认为Ledumahadi恐龙用四条腿行走,是一种食草动物。

另外,研究人员还根据他们的发现确定了Ledumahadi是一种“过渡性”恐龙,这意味着它们正在侏罗纪早期稳步进化。

与雷龙等其它蜥脚类恐龙相比,这种新恐龙前肢的“蜷缩”度更大、厚度也更厚,这使得其能够支撑起巨大的身躯。

这块新发现的化石还显示,Ledumahadi在地球上生活的时间比蜥脚类动物还要早--大约在2亿年前。

相关报道:南非科学团队考古发现重达12吨的恐龙

(化石网报道)据快科技(万南):最大恐龙的纪录要刷新了。来自南非约翰内斯堡Witwatersrand大学的一支国际研究团队有了新发现,周四刊登在《Current Biology》上的这篇文章显示,化石分析结果是,这头恐龙重达26000磅(约11.8吨)。

团队将其命名为Ledumahadi,它在南非土著语中代表“黎明时巨大的雷鸣”。当然,如此的体格也超越猛犸象(8吨以内)等,成为陆地最大的动物。

进一步的研究发现你,Ledumahadi用四条腿行走,食草,是蜥脚类恐龙的近亲。

通常来说,蜥脚类恐龙的四肢比较细,而Ledumahadi为支撑庞大的身躯,脚掌厚实,四肢更加发达。

断代方面,Ledumahadi的出现早于公元前2亿年,也就是比侏罗纪早的三叠纪。

百科资料中,蜥脚类恐龙身长可超30米,有很长的颈和尾。2018-10-02 -

中国新疆塔里木盆地志留系发现最早的多鳃鱼类——锯齿宽腹鱼

锯齿宽腹鱼(Platylomaspis serratus gen. et sp. nov.)(盖志琨 提供)

锯齿宽腹鱼的发现将多鳃鱼类的起源由早泥盆世前推至志留纪兰多维列世,向前推进了大约两千万年(盖志琨 供图)

鱼类营半埋藏生活方式的适应特征(A.Eugene Kitsios 提供, B—F杨定华 绘)

(化石网报道)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:近日,《公共科学图书馆-综合》(PLoS ONE) 在线报道了中国新疆塔里木盆地志留系发现最早的多鳃鱼类——锯齿宽腹鱼(Platylomaspis serratus gen. et sp. nov.),将多鳃鱼类的起源由早泥盆世提前至志留纪兰多维列世,向前推进了大约两千万年。同时,将多鳃鱼类的古地理分布从原来的华南板块扩展到塔里木板块,证明两大板块在志留纪早期曾经离得的很近,具有非常重要的古地理意义。

新属种与广西南宁泥盆系新发现的曾氏南宁鱼(Nanningaspis zengi gen. et sp. nov.),以头甲边缘具有宽阔的腹环,前缘引长为吻突为主要鉴定特征,系统发育分析表明它们与云南早泥盆世古木鱼(Gumuaspis)的亲缘关系较近,并一起聚合成多鳃鱼类一个新科——古木鱼科(Gumuaspidae fam.nov.),代表了多鳃鱼目的最原始类群。

中国盔甲鱼类长期以来一直被认为是生活在近岸滨海环境的一种底栖鱼类,而近年来盔甲鱼类的一系列新发现表明盔甲鱼类的生活方式可能比原来想象的要复杂的多,如2015年在云南昭通早泥盆世布拉格期坡松冲组发现的华南鱼目裂甲鱼(Rhegmaspis)具有鱼雷形头甲,细长吻突,眶孔位于头甲腹侧位,腹环丢失等一系列特化特征,是中国发现的第一个具有流线形体型的盔甲鱼类,指示了一些盔甲鱼类可能开始了一种主动游泳的生活方式,具有更加主动的取食行为,而新发现的锯齿宽腹鱼和曾氏南宁鱼则展现出许多与现代鳐类平行进化的特征,很可能代表了盔甲鱼类一种新的生活方式——半埋藏的生活方式。新的生活方式使盔甲鱼类能够更好的隐藏自己,躲避捕食者,可能得益于这种新的生活方式,古木鱼科成为盔甲鱼亚纲中生存时间最长的一个支系。新的研究表明:到早泥盆世拉格期的时候,盔甲鱼类可能已经成功分化出半埋藏、表层底栖和上底栖(自游泳)等多种生活方式来适应不同的生态位,从而达到了演化的顶峰。2018-10-02 -

我国首次发现海德堡人类型化石(化石网报道)据河北地质大学:9月12日,我校在春秋讲堂举行2018年重大科学发现信息交流会。著名古生物学家、我校教授季强在海德堡人类型化石研究方面,取得重大科学发现:在我国哈尔滨首次发现海德堡人类型化石。古人类学家、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、我校客座教授倪喜军亲临现场并表示,这不仅是中国的首次发现,也是亚洲的首次发现。该古人类头骨化石是迄今为止世界上保存最为完整的早期古人类化石之一。经季强教授和倪喜军研究员初步鉴定,该海德堡人类型化石眉骨宽厚,头盖骨长圆形,眼眶孔很大,吻部稍微前突,推测年龄为40万年-20万年,时代可能会更早。据了解,国际科学界普遍认为,人与猿的分异大约在距今700万年前后,人类最早起源于非洲;但也有少数学者认为人类的起源中心不止一个,即多中心起源说。在欧亚大陆发现的古人类大约有4大类:直立人、海德堡人、尼安德特人和智人。西方学者认为,直立人是第一批走出非洲的人,然后再扩散到欧洲和亚洲。非洲出现的海德堡人大约距今30-12.5万年。欧洲发现的海德堡人大约距今60万年-20万年。亚洲先后也发现了一些具有与海德堡人特征相似的古人类化石,但由于化石保存不好,始终没有定论。西方学者一般认为,亚洲还没有发现过真正的海德堡人类型的化石。会上,季强教授讲述了哈尔滨古人类头骨化石发现始末:1933年,中国东北发现了一件古人类头颅化石,由于当时所处环境,这件化石没有被研究,长期以来鲜为人知。2017年8月,他在参观广西桂林瓦窑奇石市场时在一位农民手中了解到该人头化石。经双方多次协商,这位农民在2018年5月将化石捐赠给了河北地质大学,并收藏于该校的地球科学博物馆。2018年7月,季强教授和黑龙江省地质学家实地考察了哈尔滨市东江桥,初步认为1933年发现的古人类头骨化石应该产自松花江的河沙沉积物中。目前,季强正在组建科研团队和申请研究项目,将在哈尔滨地区松花江上游两岸寻找产出古人类化石的原始地点和地层层位,并进行多学科的综合研究。季强教授表示,海德堡人是智人、尼安德特人和丹尼索瓦人的共同祖先,在研究现代人起源问题上具有极其重要的科学价值。哈尔滨海德堡人类型化石不仅为研究现代人起源提供了确凿的化石证据,而且也为重新认识人类发展历史和演化模式开辟了新的途径。因此,我们有必要对以往提出的 “多中心起源”的观点与“人类三次走出非洲”的“老根发新枝”的演化模式重新进行评价和思考。校长王凤鸣代表学校表示,季强教授将在这里发布他的最新发现——在我国东北首次发现的海德堡人类型化石,并介绍相关情况。这一突破性发现在古生物、古人类研究领域意义重大,能够为相关的科学研究提供有力的佐证和素材,也很可能刷新我们对人类起源和演进历史的已有认知。学校衷心希望,季强教授能以这一重大发现为依托,继续深入推进我校的古生物研究和古生物专业建设的发展。中国科学院院士、河北地质大学名誉校长李廷栋,中国工程院院士、河北地质大学特聘教授毛景文,河北省地质矿产勘查开发局党组成员、副局长贺喜以及省内外多家兄弟单位负责人出席了信息交流会。国内多家媒体:新华社、中央广播电视总台、人民日报、光明日报、中国科学报、中国教育报、中国自然资源报、中国青年报、中国矿业报、人民网、河北传媒集团、河北日报、河北广播电视台、燕赵都市报、石家庄广播电视台、河北科技报、河北青年报、长城网、黄石电视台、东楚晚报、国石网等应邀参会并予以报道。相关报道:河北地质大学学者在我国首次发现海德堡人类型化石(化石网报道)据中国青年报(樊江涛):河北地质大学今日举办信息交流会。该校古生物研究院首席科学家季强发布其重大科学发现——我国首次发现海德堡人类型化石。出席此次信息交流会的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、河北地质大学客座教授倪喜军表示,这不仅是中国的首次发现,也是亚洲的首次发现。该古人类头骨化石是迄今为止世界上保存最为完整的早期古人类化石之一。经季强和倪喜军初步鉴定,该海德堡人类型化石眉骨宽厚,头盖骨长圆形,眼眶孔很大,吻部稍微前突,推测化石年龄为40万年~20万年,时代可能会更早。据季强介绍,2017年8月他在参观广西桂林瓦窑奇石市场时从一位农民处了解到该古人类头骨化石。经双方多次协商,这位农民在今年5月将化石捐赠给了河北地质大学,并收藏于该校的地球科学博物馆。今年7月,季强和黑龙江省地质学家实地考察当年发现该化石的哈尔滨市东江桥,初步认为这枚早在1933年就被发现的古人类头骨化石,应该产自松花江的河沙沉积物中。此前,亚洲也先后发现了一些具有与海德堡人特征相似的古人类化石,但由于化石保存不好,始终没有定论。因而,西方学者一般认为,亚洲还没有发现过真正的海德堡人类型的化石。此次发现可能改变这个说法。季强告诉记者,海德堡人是智人、尼安德特人和丹尼索瓦人的共同祖先,在研究现代人起源问题上具有极其重要的科学价值。哈尔滨海德堡人类型化石不仅为研究现代人起源提供了确凿的化石证据,而且也为重新认识人类发展历史和演化模式开辟了新的途径。“现在我们有必要对以往提出的‘多中心起源’的观点与‘人类三次走出非洲’的‘老根发新枝’的演化模式重新进行评价和思考。”目前,季强正在组建科研团队和申请研究项目,将在哈尔滨地区松花江上游两岸寻找产出古人类化石的原始地点和地层层位,并进行多学科的综合研究。相关报道:河北地质大学科学家发现似海德堡人头颅化石(化石网报道)据河北新闻网(马利):9月12日,河北地质大学举办信息交流会,该校古生物研究院首席科学家季强发布他的最新发现——在我国东北首次发现似海德堡人头颅化石。据介绍,这一发现有望为相关的科学研究提供佐证和素材,甚至可能刷新目前对人类起源和演进历史的已有认知。季强表示,这件化石于1933年由一名在哈尔滨市松花江修建桥梁的劳工发现并保存。今年5月,这名劳工的后代将人头化石捐赠给了河北地质大学,并作为固定资产永远收藏于该校的地球科学博物馆。经季强和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员倪喜军初步鉴定,此化石应是似海德堡人头颅化石:眉骨宽厚,头盖骨长圆形,眼眶孔很大,吻部稍微前突,推测年龄为20万年至40万年或更早。国际科学界普遍认为,人与猿的分异大约在距今700万年前后,人类最早起源于非洲;但也有少数学者认为人类的起源中心不止一个。在欧亚大陆发现的古人类大约有4大类:直立人、海德堡人、尼安德特人和智人。直立人在非洲、亚洲和欧洲均有分布。中国北京周口店发现的北京猿人属于直立人。“目前,学界普遍认为,海德堡人是智人、尼安德特人和丹尼索瓦人的共同祖先,在研究现代人起源问题上具有极其重要的科学价值。”季强表示,在哈尔滨发现的似海德堡人头颅化石不仅是中国的首次发现,而且也是亚洲的首次发现,其不仅为研究现代人起源提供了新的化石证据,而且也为重新认识人类发展历史和演化模式开辟了新的途径。“现在,有必要对以往提出的 ‘多中心起源’的观点与‘人类三次走出非洲’的老根发新枝的演化模式重新进行评价和思考。”目前,季强正着手组建科研团队对这一发现进行多学科综合研究。相关报道:河北地质大学发布重大科学发现:中国东北发现似海德堡人头颅化石(化石网报道)据长城网(张晓明胥文燕):记者从河北地质大学召开的重大科学发现信息交流会上获悉,河北地质大学教授、古生物学家季强在现代人起源的研究中取得了重大进展——发现似海德堡人头颅化石。经季强教授和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所倪喜军研究员初步鉴定,似海德堡人头颅化石眉骨宽厚,头盖骨长圆形,眼眶孔很大,吻部稍微前突,推测年龄为40万年-20万年,时代可能会更早。据了解,国际科学界普遍认为,人与猿的分异大约在距今700万年前后,人类最早起源于非洲;但也有少数学者认为人类的起源中心不止一个。在欧亚大陆发现的古人类大约有4大类:直立人、海德堡人、尼安德特人和智人。直立人在非洲、亚洲和欧洲均有分布。中国北京周口店发现的北京猿人属于直立人。目前,非洲出现的海德堡人大约距今30万年-12.5万年。欧洲发现的海德堡人大约距今60万年-20万年。亚洲先后也发现了一些具有与海德堡人特征相似的古人类化石,但由于化石保存不完整,始终没有定论。广义上,海德堡人是智人、尼安德特人及丹尼索瓦人的共同祖先。因此,海德堡人在研究现代人起源方面处在一个非常重要的位置,迄今还没有任何化石证据证明海德堡人一定起源于非洲。季强介绍,1933年,中国东北发现了一件古人类头颅化石,由于当时所处环境,这件化石没有被研究,长期以来鲜为人知。2017年8月,他在参观广西桂林瓦窑奇石市场时在一位农民手中了解到该人头化石。经双方多次协商,这位农民在2018年5月将化石捐赠给了河北地质大学,并收藏于该校的地球科学博物馆。2018年7月,季强教授和黑龙江省地质学家实地考察了哈尔滨市东江桥,初步认为1933年发现的古人类头骨化石应该产自松花江的河沙沉积物中。目前,季强正在组建科研团队和申请研究项目,寻找产出古人类化石的原始地点和地层层位,并进行多学科的综合研究。“似海德堡人头颅化石不仅是中国的首次发现,而且也是亚洲的首次发现。将为研究现代人起源提供确凿的化石证据,而且也为重新认识人类发展历史和演化模式开辟了新的途径。因此,我们有必要对以往提出的‘多中心起源’观点与‘人类三次走出非洲’的‘老根发新枝’的演化模式重新进行评价和思考。”季强告诉记者。相关报道:我国首次发现似海德堡古人类头颅化石(化石网报道)据中国自然资源报(许光辉):9月12日,河北地质大学在石家庄市召开重大科学发现信息交流会,公布在哈尔滨市发现新型古人类头颅化石。经河北地质大学教授季强和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员倪喜军初步鉴定,该古人类化石应是似海德堡人古人类头颅化石,眉骨宽厚后,头盖骨长圆形,眼眶孔很大,吻部稍微前突,推测年龄为40万年~20万年,但其时代可能会更早。2017年8月,季强在广西桂林瓦窑奇石市场偶遇一个农民,得知其家中珍藏一件祖传的人头化石。经了解,1933年4月,日本人强征劳工在哈尔滨市松花江上修建一座桥梁,也就是现在的东江桥,当年这位农民的爷爷是监工。一名劳工在修建桥墩时挖出了一颗“人头”,就交给了这位农民的爷爷。他没有将这事告诉日本人,而是偷偷地将这颗“人头”带回家中,包裹好后丢进了院子里的水井中,连夜用土将水井填埋。这个秘密隐藏了几十年,只到临终前,他才把这件事儿告诉了儿孙。这位农民向季强表示,愿意把人头化石捐赠给一家国有博物馆收藏。2018年5月,这位农民将这件人头化石捐赠给了河北地质大学,并作为固定资产永远收藏于该校的地球科学博物馆。据季强介绍,目前在欧亚大陆发现的古人类大约有4大类:直立人、海德堡人、尼安德特人和智人。1929年12月2日在北京周口店发现的北京猿人属于直立人,时代是78万年~40万年。古人类研究界普遍认为海德堡人是智人、尼安德特人及丹尼索瓦人的共同祖先,这在研究现代人起源方面处在一个非常重要的位置。非洲、欧洲均发现过海德堡人化石,亚洲还没有发现过真正的海德堡人类型的化石。哈尔滨似海德堡人头颅化石不仅是中国的首次发现,也是亚洲的首次发现,不仅为研究现代人起源提供了确凿的化石证据,也为重新认识人类发展历史和演化模式开辟了新的途径。季强表示,我们有必要对以往提出的“多中心起源”的观点与“人类三次走出非洲”的“老根发新枝”的演化模式重新进行评价和思考。2018年7月,季强和黑龙江省的地质学家实地考察了哈尔滨市东江桥,初步认为1933年发现的古人类头骨化石应该产自松花江的河沙沉积物中,这意味着头颅化石的发现地不是化石产出的原始地点。目前已计划在哈尔滨地区松花江上游两岸寻找产出古人类化石的原始地点和地层层位,并进行多学科的综合深入研究。2018-10-02