科普文章

-

最新澄江化石研究表明寒武纪奇虾类从小到大可能都是凶猛捕食者(化石网报道)据EurekAlert!:奇虾类作为地球历史上最早出现的凶猛巨怪,最大个体体长可达2米,其身体扁平呈流线型,善于游泳,头部带柄的巨型复眼能迅速发现猎物;身体前部一对攻击能力很强的大附肢能快速捕杀猎物;此外,具有一排或多排齿的圆形大口能由粗到细的分级肢解猎物。这些特征无不表明奇虾类是寒武纪海洋的顶级捕食者,当之无愧的位于寒武纪食物链的顶端。

作为寒武纪海洋的明星化石,奇虾类一直备受关注。近些年来,有关奇虾类的报道层出不穷。然而,由于奇虾类化石多为零散保存,完整个体甚少,幼年个体更是从未报道,因而其捕食机制的起源和个体发育研究鲜有进展。

近日,由西北大学刘建妮教授领衔的国际合作研究报道了我国澄江化石库中奇虾类化石Lyrarapax的幼年个体,该奇虾宝宝化石是目前已知的第一块奇虾类的幼体化石,其眼部、口部和捕食性的大附肢均精美保存,对于探索奇虾类个体发育及其捕食策略的起源意义重大。

该奇虾宝宝体长1.8厘米,具有一对带柄的大型复眼和一对攻击能力很强的大附肢,其圆形大口具有带刺的利齿。这些特征表明,奇虾宝宝像奇虾成年个体一样,是寒武纪海洋的顶级捕食者,可能捕食与其体型差不多或者比它小型的生物。

此外,该研究表明奇虾类个体发育过程极有可能是直接发育,从幼年到成年的生长过程中生态位和食性并未改变。更重要的是,该研究表明奇虾类这种顶级捕食者不仅对寒武纪中到大型的生物有威胁,而且小型个体也不例外。这种激烈的生存斗争必将极大的促进动物防御方式的多元化发展,从而将寒武纪大爆发推向高潮。2018-06-05 -

“谋杀”恐龙的小行星撞击事件后 陨石坑地带的生命得到迅速复原

(化石网报道)据科技日报北京5月30日电(张梦然):在以往的认知中,生命从灾难中恢复的时间应该相当漫长,然而英国《自然》杂志30日在线发表的一篇古生物学最新研究称,行星撞击并不会影响生命的恢复——在“谋杀”恐龙的小行星撞击事件后,陨石坑地带的生命得到了迅速复原。

在6600万年前白垩纪末期的大灭绝中,超过75%的物种都灭绝了,其中以非鸟类恐龙最为著名。当时,一颗小行星撞向墨西哥尤卡坦半岛附近的浅海,引起巨大的海啸和全球大火,烟尘蔽日终年不散,从而引发了灭绝事件。全球海洋生态系统从此次灾难中恢复的速度各不相同,墨西哥湾和北大西洋区域花了30万年的时间,远远慢于其他距离陨石坑较远的区域。因此,有人提出可能是撞击相关的环境影响,如有毒金属中毒,拖慢了陨石坑附近的生命恢复速度。

此次,美国德克萨斯大学奥斯汀分校研究人员克里斯托弗·路威利及其同事分析了从陨石坑下方钻出的岩石样本,其保存了撞击后最初20万年的记录。他们研究了各种微小化石的变化——单细胞带壳有孔虫和钙基纳米浮游生物,以及生物活动的化石痕迹和各种元素的丰度,譬如地外来源的氦-3,其微小变化可以用来推断沉降速率。

研究团队发现,在灾难发生仅仅几年之后,陨石坑的生命就开始恢复,3万年内就复原了多样化和高效率生态系统。研究结果表明,没有撞击相关因素能影响到生命的恢复。相反,研究人员认为生态过程(如陨石坑的生物之间的相互作用)可能产生了关键的影响,这也突出了生态过程对于理解生态系统如何响应类似的快速灭绝事件的重要性。2018-06-05 -

盗龙化石中发现最为古老的史前皮屑

盗龙化石中发现最为古老的史前皮屑

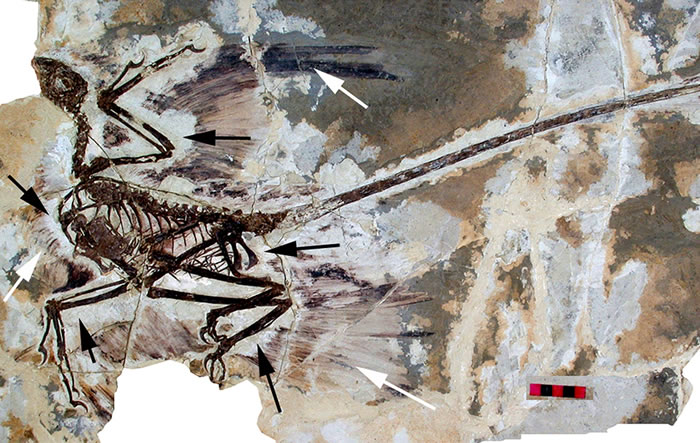

(化石网报道)据cnBeta:外媒SlashGear报道,研究人员在一种小型盗龙化石中发现了史前皮屑,这种小型恐龙的体型约为乌鸦的大小,是一种肉食性恐龙。这是迄今为止发现的皮屑中最为古老的。此前研究人员在原始鸟类和另外两种有羽毛恐龙化石遗骸上发现的类似皮屑。

蛇等现代爬行动物会有蜕皮的行为。到目前为止,研究人员尚不清楚恐龙皮肤是否同样脱落,或者存在皮肤小片脱落的情况。这使得这一发现成为重要的里程碑:这是迄今为止发现的世界上最古老的皮屑化石。

皮屑化石不像现代爬行动物那样脱落,而是呈现类似于现代鸟类的片状皮肤。该团队使用电子显微镜发现,皮屑含有角蛋白和角质细胞。在这段时间(大约1.25亿年前)的有羽毛恐龙慢慢进化为羽毛结构。

但是,这项发现有一个显著的差异。与现代鸟类不同,这些古老的有羽毛恐龙并没有特殊的脂肪类型。现代鸟类的角质细胞非常松散,可以帮助它们消除飞行中产生的热量。2018-06-05 -

6600万年前小行星撞击地球后唯一能经受考验的鸟类是地栖物种

6600万年前小行星撞击地球后唯一能经受考验的鸟类是地栖物种

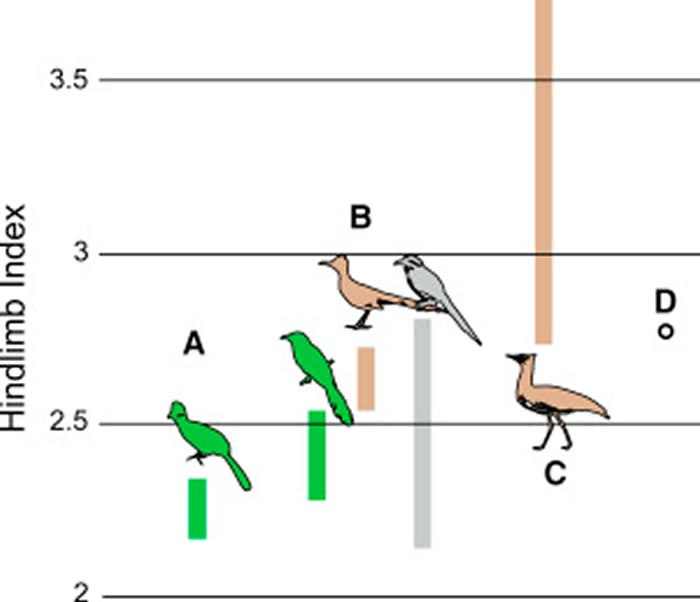

(化石网报道)据cnBeta:外媒BGR报道,当大约6600万年前一颗大型小行星撞击墨西哥的尤卡坦半岛之后,其引发的灾难将地球笼罩在一片黑暗中,大规模烧死植物并导致地球上约80%的物种灭绝。现在,一项关于小行星撞击对鸟类生活产生影响的新研究表明,唯一能经受住这种考验的鸟类实际上是地栖物种,但为什么会出现这种情况呢?

根据《Current Biology》发表的这项研究,在小行星撞击下幸存下来的鸟类物种的多样性非常有限。通过研究撞击前的鸟类化石,并与撞击后的化石对比,研究人员确定,只有地栖鸟类才是设法熬过灾难。

科学家们知道,由于当时小行星引发了巨大的火灾,摧毁了大片的森林。森林砍伐非常激烈,以至于它阻止了鸟类像平常一样筑巢。在撞击发生后的几个世纪里,蕨类植物主宰了北美,而树栖鸟类根本无法及时调整。另一方面,地栖鸟类更适合应对这种新景观。

科学家们认为,在小行星撞击之前只有少数现代鸟类祖先存在,包括鸡和鸭的远古祖先。这些原始鸟类从地面收集食物而不是通过空中,这些原始鸟类被认为能够克服一切困难。

然而,正如《科学》杂志指出的那样,一些研究人员还没有准备好接受这些戏剧性的发现。有些人认为,负责这项工作的科学家正在试图从少量证据中得出宽泛的结论。“这是一场持续数十年的辩论,”纽约市美国自然历史博物馆的Joel Cracraft指出。“我认为它不会很快结束。”2018-06-05 -

一项有精确地质年龄标定的中国新近纪年代地层序列研究成果

青海西宁盆地谢家地点综合地层剖面

福氏三趾马上颌化石及复原图(陈瑜绘)

(化石网报道)据EurekAlert!:时间框架是重建地球历史和生物演化的基础,一项有精确地质年龄标定的中国新近纪年代地层序列的研究成果近日在线发表于《中国科学:地球科学》中、英文版上。

中国的新近纪陆相地层出露广泛,如甘肃的临夏盆地发育从渐新世至更新世的连续地层,涵盖了完整的新近纪时段并富含哺乳动物化石(图1),而演化迅速的哺乳动物是划分对比新近纪陆相地层的有效手段。因此,在中国很早就已经建立起统一的新近纪哺乳动物生物地层框架,命名了哺乳动物分期。由于地质年代“期”与年代地层单位“阶”的对应关系,中国新近系有了连续的7个阶,自下而上分别为中新统的谢家阶(图2)、山旺阶、通古尔阶、灞河阶、保德阶,以及上新统的高庄阶和麻则沟阶。

近年来中国科学院古脊椎动物与古人类研究所邓涛研究员课题组以一系列研究成果为依托,在连续剖面上,将精细的生物地层学与古地磁和同位素等年代学方法相结合,建立和完善了有地质年龄标定的中国新近系年代地层序列,相关研究成果近日分别以题目“中国新近纪综合地层和时间框架”和“Neogene integrative stratigraphy and timescale of China”在线发表于《中国科学:地球科学》(Science China: Earth Sciences)中、英文版。

在欧亚大陆上中国比欧洲更具备建立精确的新近纪生物地层层序的条件,因为欧洲新近纪的陆相盆地沉积不那么发育,很多著名的哺乳动物群均发现于裂隙堆积中。由于古地磁测年方法在中国新近纪地层中的广泛应用,同位素年龄测定较少的缺陷已得到有效克服。除通古尔阶的底界与欧洲陆生哺乳动物分期的底界对比外,其余各阶的底界年龄均与国际地层年表中海相各阶的底界年龄一致。在生物标志上,中国新近系的阶都力求用哺乳动物单一种的首现作为参考,其中一些代表了地方性的物种更替,还有一些代表了洲际的动物迁徙扩散事件。例如,上中新统的两个阶,即灞河阶和保德阶的底界分别以东乡三趾马(Hipparion dongxiangense)和福氏三趾马(H. forstenae,图3)的首现为生物标志,其底界年龄分别对应于海相的托尔托纳阶(Tortonian, 1163万年)和墨西拿阶(Messinian, 725万年)。

中国新近纪哺乳动物生物地层学的划分方案已成为建立亚洲框架的核心。中国新近系的各阶都按照现代地层学的原理和规则提出了底界层型的候选剖面,在此基础上对各大区域的新近纪地层进行了全面的对比。

该项研究得到国家自然科学基金、中国科学院、科技部和全国地层委员会资助。

更多详情请阅原文:

邓涛, 侯素宽, 王世骐. 2018. 中国新近纪综合地层和时间框架. 中国科学: 地球科学, 48: 1-15

http://engine.scichina.com/doi/10.1360/N072017-00221

Deng T, Hou S, Wang S. 2018. Neogene integrative stratigraphy and timescale of China. Science China Earth Sciences, 61, https://doi.org/10.1007/s11430-017-9155-4 http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s11430-017-9155-42018-05-24 -

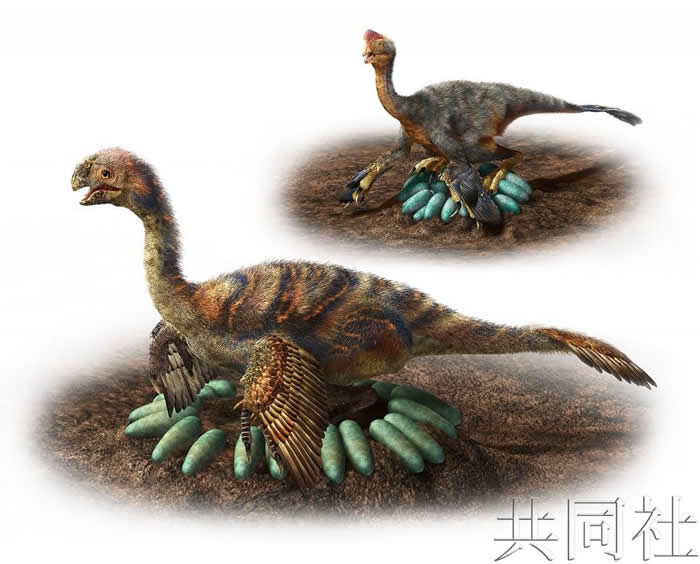

大型恐龙可能通过设法不把蛋压碎的摆放方式进行自己“孵蛋”(化石网报道)据环球网(王欢):日本名古屋大学等研究团队5月16日在英国科学杂志网络版发表科研成果称,发现大型恐龙也可能通过设法不把蛋压碎的摆放方式,进行自己“孵蛋”。这或将成为弄清大型化恐龙的繁殖方式的重要线索。

据日本共同社报道,该团队研究的是恐龙中比较接近于鸟类的“窃蛋龙”。过去已获知体型与鸵鸟相似或更小的小型恐龙直接坐在蛋上孵蛋,但体长8米、体重2吨的大型恐龙如何孵蛋却一直是个谜。

该团队分析了在中国发现的窃蛋龙的蛋和巢穴等共40件化石。无论体型大小,蛋壳上的气孔数量都较少,显示出孵蛋类的特征。此外还发现大型恐龙的蛋壳更薄,结构较为脆弱。

据称共同点是在巢中将约30个蛋排成一个圆圈形状,不同之处在于小型恐龙将蛋叠成2-3层,排成直径数十厘米的一圈;大型恐龙则只摆放1层,形成直径约2-3米的圆圈。

名古屋大学博物馆特别研究员田中康平(古脊椎动物学)表示:“大型恐龙或许是蹲在没有放蛋的中心位置,张开长有羽毛的前肢保护自己的蛋,避免阳光直晒和雨淋,进行温度和湿度管理。”2018-05-24 -

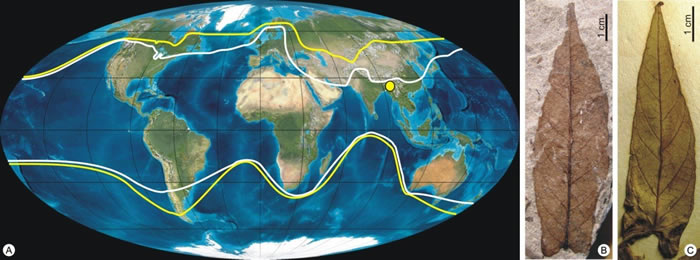

“红薯家族”可能起源于亚洲

(化石网报道)据新华社华盛顿5月21日电(周舟):红薯通常被认为起源于美洲,但21日发表在美国《国家科学院学报》上的一项新研究认为,“红薯家族”可能起源于亚洲。

红薯属于旋花科番薯属,此前化石证据显示,“红薯家族”植物可能在3500万年前起源于北美洲。但美国印第安纳大学等机构研究人员在印度找到了5700万年前的一些叶片化石,研究结果显示,包括红薯在内的旋花科番薯属植物可能起源于古新世时期。古新世距今6500万年到5300万年,当时地球上的大陆分布与今天不同,红薯起源地属于当时的东冈瓦纳大陆,这个地方现在属于亚洲。

这项研究中使用的17个化石是迄今发现最早的旋花科化石。旋花科番薯属植物因质地较软,其化石难以保存。印度比巴尔·萨尼古代科学研究所的研究人员在印度东北部梅加拉亚邦发现了这些化石。

研究人员用显微镜分析了化石叶片的形状和结构,并与现存番薯属植物的叶脉和细胞进行对比,发现了它们之间的进化关系。

新研究还表明,“红薯家族”旋花科番薯属与“土豆家族”茄科茄属在进化树上分叉的时间比此前认为的更早。此外,阿根廷最近发现了5200万年前的茄科化石,这些证据可能说明“红薯源于东半球,土豆源于西半球”。2018-05-24 -

通过基因和化石结合研究探寻水稻的起源(化石网报道)据光明网-时评频道(张田勘 科普专栏作家):作为“绿色超级稻项目”的一部分,“全球3000份水稻核心种质资源重测序计划”(3K–RG)于2011年9月由中国农业科学院、国际水稻研究所(IRRI)和华大基因共同启动。2014年5月,3000份水稻基因组测序初始数据于“世界饥饿日”公开发布于美国国立生物技术信息中心(NCBI)、日本生物信息学数据库(DDBJ)、华大基因大数据期刊(GigaScience)、阿里云等数据库,全球共享。

现在,3K-RG项目再获新进展。近日,国际顶级期刊《自然》(Nature)在线发表了绿色超级稻项目首席科学家、中国农业科学院作物科学研究所黎志康博士等人完成的最新成果,剖析了水稻核心种质的基因组遗传多样性,对水稻的起源、基因、分类和进化规律有了全新的更深入的认知。

一个新的重大成果是重新夺回了中国对水稻命名的部分话语权,恢复了历史的真实。1928年,日本学者加藤茂范通过杂交等手段发现了籼稻和粳稻的区别。当时,加藤把籼稻称为“印度型”(Oryza sativa L. subsp. indica Kato),把日本栽培极广的粳稻称为“日本型”(Oryza sativa L. subsp. japonica Kato)。自此,籼稻和粳稻在国际上就一直沿用“indica”和“japonica”命名至今。

然而,中国科学家对代表了全球水稻种质约95%多样性的核心种质的3010株水稻的基因组研究表明,这种命名并不符合实际情况,既是对籼、粳稻长久以来的误称,也不利于深入了解水稻的栽培历史和机理。

中国研究人员把过去研究的水稻品种由传统的5个群体增加到9个,分别是东亚(中国)的籼稻、南亚的籼稻、东南亚的籼稻和现代籼稻品种等4个籼稻群体,东南亚的温带粳稻、热带粳稻、亚热带粳稻等3个粳稻群体,以及来自印度和孟加拉的Aus和香稻。

根据研究结果,中国研究人员首次提出,水稻的籼、粳亚种是独立的和多地起源,要求恢复恢复使用籼(Oryza sativa subsp. xian)、粳(Oryza sativa subsp. geng)亚种的正确命名。所谓恢复是指,中国人早在2000多年前的汉代就已提出籼、粳稻的分类和命名。尽管这一正名受到加藤茂范等人过去命名的制约,但科研结果显然更能说服重视证据的《自然》编辑及文章审稿人。也因此,这一颠倒的历史终于得到学术(科学)界的正名,为未来的国际社会正名奠定了基础。

中国研究人员对水稻起源研究的结果提出了一个重要的假说,即水稻的籼、粳亚种是独立的和多地起源。如同人类起源一直有着一地(非洲)起源和多地区起源的争论一样,水稻的起源也一直存在一地(中国)和多地区起源的争论。解决这种争论当然要靠科学研究的证据,而科学的证据主要在于实物(化石)和基因组两类证据缺一不可的共同证明。

在实物证据上,水稻的中国起源说一直有新证据。最近,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的植物考古学家采用植硅体分析方法,在位于浙江省龙游县的荷花山遗址中找到了距今1万多年前野生稻存在以及逐渐被驯化的证据,从土壤剖面中提取的植硅体来自一些野生稻叶片和稻壳。其中,在稻叶的扇形植硅体上,可以清晰地看见一种变化的趋势:年代越近,它们的数量越多、尺寸越大、鱼鳞状纹饰越多。

据此,研究人员再次认定,水稻的起源和驯化是在中国的长江中下游地区。水稻在中国推广种植后,很快传到东亚近邻国家。大约在3000多年前的殷周之交,中国水稻传至朝鲜、日本,南传越南。到了汉代,中国粳稻传到菲律宾。公元5世纪,水稻经伊朗传到西亚,然后经非洲传到欧洲、美洲以至全世界。

不过,这只是由实物证据获得的假说,并无基因组的证据支持。现在,中国研究人员从基因组获得的证据则提出,无论是籼、粳稻亚种都是独立多地起源。研究人员对来自全球的3010株水稻的基因组测序后,一共检测到2900万个高质量单核苷酸多态性(SNP,主要指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的DNA序列多态性),240万个小片段插入缺失,首次发现亚洲栽培稻品种间中存在9万个微细结构变异(包括易位、缺失、倒位和重复),同时发现了1.2万个全长新基因和数千个不完整的新基因。

研究人员再次挑选出453份测序深度较高的水稻样本分析核心基因家族和分散式基因家族,获得12770个(62.1%)核心基因家族和9050个(37.9%)分散式基因家族,从而得出籼、粳稻亚种都是独立多地起源的假说。

显然,目前的基因组测序结论和实物(化石)结论有差异,因此需要未来对这两种证据进行整合,同时补充证据,才能得出更可靠和令人信服的结论。

中国研究人员的水稻基因组测序结果,同时对提高和保证粮食安全起到了更为重要的加速作用。3010份品种的基因组测序完成为育种专家提供了一种选种和栽培优良稻种的可视地图,使其可以快速地选择适合不同地理环境的品种,如耐淹、耐旱、抗虫、抗倒伏等特性,不用再像以前一样靠经验、靠大量组合去试验新品种。

水稻基因组检测结果也同样能纠正以前的一些片面认知,如认为核心基因对产量、性状、口味等很重要,而分散式基因不重要。但基因测序发现恰恰相反,核心基因不重要,分散式基因才重要,通过基因数据库就可以在短时间内确定哪些品种有什么特性。

因此,从本质上看,基因组测序不仅能追溯水稻起源,更能纠正过去的错误认知,加速选种育种,满足人们对水稻品种的多样化需求。2018-05-24 -

英学者研5亿年前贝壳化石 证地球5亿年前的寒武纪曾出现温室效应

英学者研5亿年前贝壳化石,证地球5亿年前的寒武纪曾出现温室效应

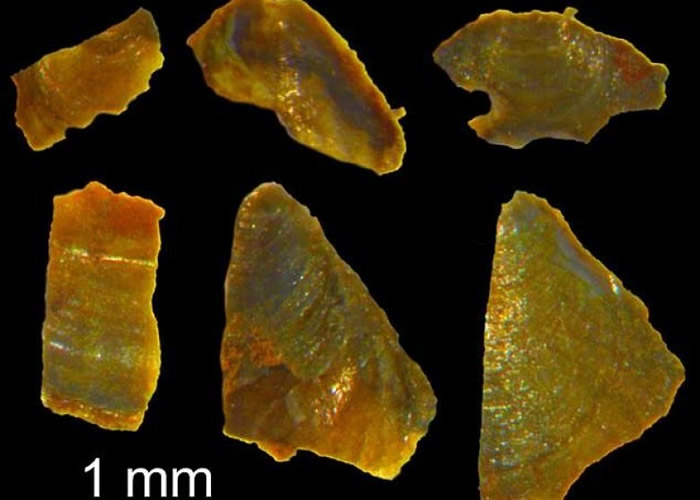

(化石网报道)科学界近十多年指地球正面临温室效应,平均气温和海平面均持续上升。英国一名博士生近日仔细研究长度仅1毫米的贝壳化石后,发现5亿年前的寒武纪曾出现过温室效应,证实学界以往指寒武纪气温高企的推测正确,甚至指温室效应是导致物种多样性显著增加的“寒武纪大爆发”的要因。

就读莱斯特大学地理、地质及环境系的希尔林(Thomas Hearing),利用化学剂从什罗普郡出土的石灰岩上,抽取历史远至逾5亿年前的化石碎片,再参照氧气同位素比值在化石上搜集数据,结果发现地球的确早已经历过温室效应,导致两极冰川无法形成,令全球海水温度更超过摄氏20度。学界相信寒武纪大爆发后,动物物种多样性一度明显增加。

希尔林解释,学者难以测量5亿年前的海水温度,往往只能按相关物件所提供的代理数据推测。今次找到源自寒武纪的贝壳化石可谓非常难得,因为它长期被海水冲刷,所显示的数据可信性随之增高。2018-05-24 -

德国科学家发掘78000年前肯尼亚Panga ya Saidi洞穴古人类遗址

德国科学家发掘78000年前肯尼亚Panga ya Saidi洞穴古人类遗址

(化石网报道)据以色列《国土报》(Haaretz)报道,德国马克斯?普朗克人类发展与教育研究所的科学家发掘并研究了肯尼亚Panga ya Saidi洞穴的古人类遗址。

Panga ya Saidi实际是一个洞穴链,总长度达数千米。这一发现推翻了此前提出的创新激增理论,证明古人是慢慢过渡到更为先进的劳动工具并逐步学会处理石头的。

例如,在Panga ya Saidi内发现的最简单的石器工具可以追溯到78000年前,而在67000年前就已经有了箭尖和刀刃等更为先进的工具。2000年后人们学会了如何用蛋壳和软体动物壳制作珠子,再过2000年人们学会了骨雕。2018-05-14