媒体关注

-

【中国科协】科学家与学会|陈旭院士:古老而年轻的中国古生物学会中华人民共和国成立以来,我国科技事业实现历史性跨越,离不开科技工作者的接续奋斗和协同攻关。学会是科技工作者的重要组织,几十年来,我国 200多个学会在中国科协的领导下不断发展,学会在逐渐壮大的同时也有力地促进了我国科学事业的发展。所有为科技事业不懈努力、勇攀科技高峰的科学家们都值得我们敬仰。让我们走进科学家与学会,聆听成长的声音。 中华人民共和国成立以来,我国科技事业实现历史性跨越,离不开科技工作者的接续奋斗和协同攻关。学会是科技工作者的重要组织,几十年来,我国 200多个学会在中国科协的领导下不断发展,学会在逐渐壮大的同时也有力地促进了我国科学事业的发展。所有为科技事业不懈努力、勇攀科技高峰的科学家们都值得我们敬仰。让我们走进科学家与学会,聆听成长的声音。它团结、组织全国古生物工作者它贯彻“百花齐放,百家争鸣”方针它提倡献身、创新、求实、协作精神,它坚持实事求是的科学态度,它努力为促进中国古生物学科在我国的繁荣与发展做贡献它就是中国古生物学会1999年,他荣获“李四光地质科学奖地质科技研究者奖”;2003年,他当选中国科学院院士;2019年,他获得中国古生物学会终身成就荣誉。他对地层学和笔石研究有着无限的热情,他率领团队确立了我国第一颗“金钉子”;他就是陈旭院士。陈旭,古生物与地层学家,2003年当选中国科学院院士。1984—1989年,任中国古生物学会第四届理事会理事。曾先后担任国际笔石工作组主席、副主席,国际奥陶系分会副主席、主席。 中国的第一颗“金钉子”“金钉子”是全球年代地层单位界线层型剖面和点位(GSSP)的俗称,由国际地层委员会和国际地质科学联合会指定,是指为定义和区别全球不同年代(时代)所形成的地层的全球唯一标准或样板,而在一个特定的地点和特定的岩层序列中标出的,作为确定和识别地层间界线的唯一标志。一旦在某地方钉下“金钉子”,该地就变成了一个地质年代的“国际标准”,对照它,便可以对应标出其他岩层的“年龄”,其是地层年代统一的“度量衡”。湖北省宜昌市“金钉子”地质公园1997年,由中国科学院南京地质古生物研究所的陈旭率领的国际团队在浙江常山黄泥塘确立了中国的第一颗“金钉子”,这是我国在全球界线层型研究上首次获得的突破性进展。中国地学界、地质生物界最大的问题就是世界地球历史的标准,也就是地球历史年代标准。而当时,中国在地球历史界定标准方面是零。陈旭院士任国际奥陶系分会主席时,思路非常明确,他深知中国拥有众多非常好的地层,一定要抢占标准。地层是以生物地层为基础,以年代地层为框架,纵观历史,中国的地质地层古生物学发展得很好,如唐、宋、元、明、清都有标准,足见中国在这方面是有优势的,但是记录却是零。所以陈旭紧抓探寻“金钉子”的工作,因为这关系到国家最基本的荣誉。苍天不负苦心人,经过二十几年的风餐露宿和不懈奋斗,中国终于从零标准发展到如今拥有11个“金钉子”,即11个国际界定的辉煌战绩,实现了中国在地球历史界定标准方面的质的飞跃。中国第11枚“金钉子”落户贵州剑河 中国的11颗“金钉子”中,陈旭院士的团队有2个,均为奥陶系内部“金钉子”。陈旭院士任奥陶系分会的主席时,奥陶系分会的7个金钉子中,中国有3颗,美国1颗,瑞典2颗,加拿大1颗,可谓皆大欢喜。各个国家的科学家既有竞争又有合作,关系很好,相处愉快。奥陶系的7颗金钉子是第一个完成的系。一般而言,“金钉子”找到时,要按照地名来命名,但是我国的第一颗“金钉子”,即陈旭院士率领团队在1997年确立的达瑞威尔阶“金钉子”代表的时间节点,正好与20世纪初澳大利亚的达瑞威尔阶一样。于是陈旭院士按照国际通则,采用澳大利亚的达瑞威尔阶命名了我国的第一颗“金钉子”。这一行为感动了澳大利亚,后来陈旭院士到澳大利亚开国际古生物学大会时,他们说这颗“金钉子”是中国、澳大利亚友好的象征。中国古生物学会终身成就奖2019年11月18—19日,第一届亚洲古生物学大会暨中国古生物学会成立90周年纪念活动在北京举行。开幕式上,张弥曼、汪品先、殷鸿福、周志炎、吴新智、郑守仪、陈旭、邱占祥8位年逾八十的古生物学院士被授予中国古生物学会终身成就荣誉。陈旭院士是著名的古生物与地层学家,中国古生物学会荣誉理事。曾任国际笔石工作组主席、国际奥陶系分会选举委员会主席。由他参与编著的《中国的笔石》,建立、完善了中国奥陶纪至早泥盆世笔石带的划分和对比研究。中国古生物学会终身成就荣誉授予仪式陈旭院士认为,自己此生的骄傲并非获得了什么奖,而是做了哪些事。其中有两件事是他比较满意的。第一件事是从20世纪80年代后期到21世纪初,在他工作期间发掘了两颗“金钉子”。第二件事是指导页岩气的开发。此外,为了指导大家更精准地识别地层的层位,更好地预防页岩气泄漏和地质变动,陈旭院士决定编写图书。他根据生物地层的演化,梳理出9个带,并把这9个带分别对应到相应的位置。令人敬佩的是,页岩气产出到目前为止,所有四川盆地打的页岩气,都没有逃出陈旭院士所梳理出的9个带。有了初次成功的尝试后,陈旭院士后来又陆续编著了关于地层和古生物的书,他将自己的学识和经验倾泻书中。因为在陈旭院士心中,只有切实地为国家做贡献才是真正需要做的。 陈旭院士语重心长地告诫青年学者,做科研工作关键自己要喜欢,自己喜欢才能持之以恒地做下去。如果单纯为了“混饭吃”而搞科研,那肯定是什么都做不出来的。因为只有真心喜欢做科研,才会不知疲累、不知艰辛地去做。一个热爱科学、真心喜欢科学的人,纵使千军万马也阻挡不了。本文节选自:《学会缘 科技情——科学家与学会的故事》,中国科协学会服务中心编著。 来源:中国科协学会服务中心科技社团研究所 供稿2023-06-26

-

【南京日报】南京古生物所发现约8亿年前“霍氏串珠”不久前,中国科学院南京地质古生物研究所在山东、安徽等地发现了约8亿年前的原始生物化石——霍氏串珠。这种古生物的形态很像一串串藏在古岩层石中的“珍珠项链”。大的霍氏串珠,单个“珠子”直径可达5毫米,小的直径则不足1毫米。几个到几十个“珠子”几乎等间距排列,形成一个完整的链状“珠串”。

不久前,中国科学院南京地质古生物研究所在山东、安徽等地发现了约8亿年前的原始生物化石——霍氏串珠。这种古生物的形态很像一串串藏在古岩层石中的“珍珠项链”。大的霍氏串珠,单个“珠子”直径可达5毫米,小的直径则不足1毫米。几个到几十个“珠子”几乎等间距排列,形成一个完整的链状“珠串”。

研究人员判断霍氏串珠可能是一种匍匐生活在沉积物表面的底栖生物,最有可能属于藻类。此次新发现的霍氏串珠化石标本虽然时间称不上最早,但形态、结构保存得特别完好,因此尤为珍贵,为科学界研究早期生物的生长和演化提供了重要参考。

我国华北地台东部的胶辽徐淮地区拉伸纪地层(距今10亿—7.2亿年)中保存有丰富的碳质压膜宏体化石。近年来,南京古生物所早期生命研究团队与国内外单位的科研人员合作,在鲁西和淮南地区拉伸纪地层中发现了以多种形式保存的霍氏串珠标本,填补了此前拉伸纪地层中没有发现霍氏串珠的空白;证实了霍氏串珠的生物成因,表明真核生物至少在14.8亿年前通过多核体和简单多细胞化相结合的方式实现了身体的宏体化,为真核生物的早期演化与体型的宏体化提供了重要启示。(通讯员 陈孝政 记者 张安琪)

2023-06-20 -

【荔枝新闻】科学繁星闪耀江苏 永远的“光”:光被四表 蔚为国用提起李四光,无人不知。他是我国著名的地质学家、中国地质力学的创立者、中国现代地球科学和地质工作的主要领导人和奠基人之一,新中国成立后第一批杰出的科学家和为新中国发展作出卓越贡献的元勋。不过要提到他和南京的关系,很多人就不知道了。其实,他是中国科学院南京地质古生物研究所的奠基人和创始人;他的精神更是激励着一代又一代的地质学者严谨治学,勇攀高峰。鎮ㄤ娇鐢ㄧ殑娴忚鍣ㄤ笉鏀寔鎴栨病鏈夊惎鐢╦avascript, 璇峰惎鐢╦avascript鍚庡啀璁块棶![video:科学繁星闪耀江苏 永远的“光”:光被四表 蔚为国用_荔枝网视频]2023-06-19

-

【常山新闻网】挖掘地质资源牵手中国第一枚金钉子丨8所“硬核”院校教学实习基地落户常山本报讯(记者 占振宇 周志亮)走近“金钉子”,触摸自然史。6月3日上午,来自中国科学院南京地质古生物研究所、浙江大学、南京大学、中国地质大学(武汉)、云南大学、浙江师范大学、贵州大学、衢州学院8所院校的专家、学者们齐聚常山,集众智合众力,为常山地质公园的长远发展出谋划策。 本报讯(记者 占振宇 周志亮)走近“金钉子”,触摸自然史。6月3日上午,来自中国科学院南京地质古生物研究所、浙江大学、南京大学、中国地质大学(武汉)、云南大学、浙江师范大学、贵州大学、衢州学院8所院校的专家、学者们齐聚常山,集众智合众力,为常山地质公园的长远发展出谋划策。

当日,常山·金钉子教学实习基地启动仪式暨地质遗迹保育工程建设研讨会举行。中国科学院南京地质古生物研究所、浙江大学、南京大学、中国地质大学(武汉)、云南大学、浙江师范大学、贵州大学、衢州学院8所院校的负责人与常山签订常山地质公园教学实习基地协议,随后,8所院校同时为常山进行电子授牌。中国科学院南京地质古生物研究所汇报了常山地质公园地质遗迹保育方案,参会嘉宾们就常山金钉子剖面、西阳山剖面保育方案进行了研讨交流,畅谈保护、传承、发展常山地质资源的新思路、新路径。

此次常山地质公园建立学生教学实习基地,标志着常山金钉子传承与发展工作又迈上了新的台阶。据悉,共有110名来自各大院校的学生来基地实习,今后,校地双方将本着互利合作、相互支持的原则,通过高校院所专业力量帮助我县破解科研、管理等方面的难题,促进我县在地质保护和科普方面稳步发展。

“黄泥塘金钉子是具有世界意义的一个研究场所,它的开发对于我们的地质学、地理学专业同学的学习非常重要。让同学从周边的地址遗迹来认识我们浙江,对于我们的研学而言,这种乡土教育也很有意义。相信地质公园的建设,对于我们发掘它的科研、教育意义具有重大帮助。”浙江师范大学地理与环境科学学院副院长贾佳相告。

“小岩层”蕴含了“大世界”。活动中,中国科学院院士陈旭还来到常山县第一中学开展了地质科普讲座。陈旭院士首先从自身经历谈起,生动地介绍了自己的奋斗历程,勉励同学们要放开视野、学有所成、报效祖国、回馈家乡,形成人才的良性循环。讲座期间,陈旭院士还就学生们提出的地质学相关问题,一一作了解答和指导,让大家深受启发。

会前,与会嘉宾参观了位于黄泥塘“金钉子”自然保护区内的中国常山金钉子地质博物馆,实地考察了黄泥塘“金钉子”剖面,感受常山金钉子地质遗迹带来的独特魅力。

“在看到博物馆里边的介绍之后,对历史时期上的生命相关知识有很好的补充,对我们学生之后的工作也有非常好的帮助。”中国科学院南京地质古生物研究所学生刘炳材介绍。2023-06-06 -

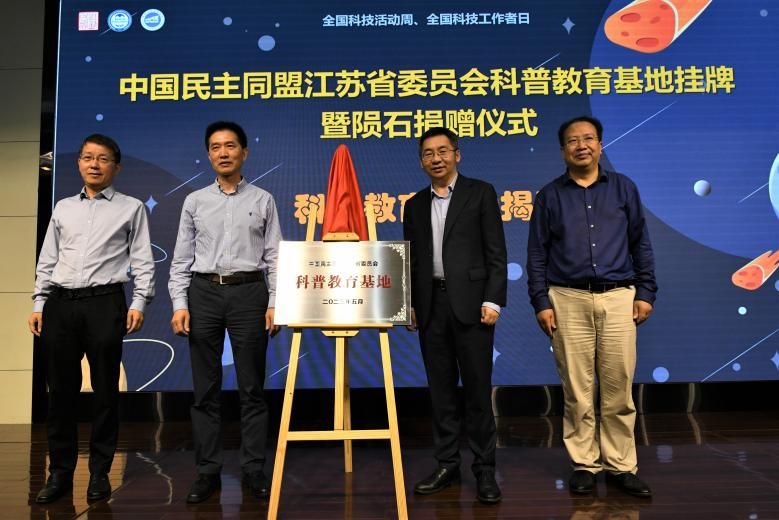

【新华网】民盟江苏省委会首家科普基地挂牌暨陨石捐赠仪式举行5月27日,民盟江苏省委会科普教育基地在中科院南京古生物研究所博物馆正式揭牌,同时,召开了一场别开生面的科普活动,300余位大小朋友与来自星星的朋友进行了一场近距离的接触。

5月27日,民盟江苏省委会科普教育基地在中科院南京古生物研究所博物馆正式揭牌,同时,召开了一场别开生面的科普活动,300余位大小朋友与来自星星的朋友进行了一场近距离的接触。

本次活动由民盟江苏省委会科普工作委员会、中科院南京地质古生物研究所主办,全国政协常委、民盟江苏省委会副主委、东南大学副校长金石,中国科学院南京地质古生物所所长詹仁斌,江苏省科协副主席徐春生,中科院南古所党委副书记张建成等出席活动,民盟江苏省委科普工作委员会主任、民盟中科院南京地质古生物所主委殷宗军主持活动。

金石宣读了《关于建立中国民主同盟江苏省委员会科普教育基地的通知》。金石说,这是民盟江苏省委会挂牌成立的首个科普教育基地,希望全省各级组织和广大盟员以此为契机,发挥科技文化界别的特长优势,积极为社会做好事、做实事,积极支持和参与江苏民盟科普工作,为传播科普知识、传递科学精神、提高社会大众科学素养多作贡献。

詹仁斌在致辞中介绍了中科院南京地质古生物所近年来的工作业绩和研究亮点,回顾了古生物所党盟合作共事的悠久历史和携手奋进的新局面。詹仁斌希望在这个崭新的共建平台上能够举办更多的科普活动,广泛营造讲科学、学科学、爱科学、用科学的社会氛围。

金石、詹仁斌、徐春生、张建成共同为科普基地揭牌

中科院紫金山天文台研究员徐伟彪介绍了本次捐赠给南京古生物研究所的四块陨石情况。这四块由不同捐赠人捐赠的陨石分属不同的类别,也将出现在南京古生物博物馆的陨石特展中。詹仁斌给每位捐赠者颁发了精美的捐赠证书,彰显了科普基地的社会价值。

中科院紫金山天文台副研究员蒋云为大家带来科普讲座《小陨石,大奥秘》,彻底点燃了现场的热烈气氛。蒋云详细介绍了陨石的前世今生、不同分类和对人类生产生活的利与弊,鼓励孩子们亲手触摸陨石、积极参加互动,还将五块“来自星星的礼物——陨石标本”送给现场参加互动最活跃、最积极的小朋友,从触觉、视觉、听觉到心理满足感,全方位激发了孩子们对天文学的浓厚兴趣。讲座结束了,孩子们还围绕着蒋云久久不愿离去,争先恐后提出自己的问题,享受着与科学家近距离接触的独特科普体验。

此次活动进行了线上直播,吸引了近115万人在线观看。(苏文)2023-06-01 -

【新华社】全球连线|“国际青年中国行”·感受南京创新活力近日,2023年“国际青年中国行”来到江苏南京。来自14个国家的国际青年参观中国科学院南京地质古生物研究所,了解中国在古生物学和地层学领域的前沿研究成果和创新探索,感受南京的现代化创新活力。

鎮ㄤ娇鐢ㄧ殑娴忚鍣ㄤ笉鏀寔鎴栨病鏈夊惎鐢╦avascript, 璇峰惎鐢╦avascript鍚庡啀璁块棶!

[video:国际青年中国行”·感受南京创新活力]

近日,2023年“国际青年中国行”来到江苏南京。来自14个国家的国际青年参观中国科学院南京地质古生物研究所,了解中国在古生物学和地层学领域的前沿研究成果和创新探索,感受南京的现代化创新活力。

中国科学院南京地质古生物研究所内,国际青年与研究人员交流互动。在化石材料扫描图的竞猜中,国际青年了解了利用显微CT技术开展地质和古生物研究的创新实践。

当代中国与世界研究院副院长孙明接受采访时表示,南京是中国现代化发展的一个缩影,这次活动有助于让国际青年们感受到区域科技创新,以及现代化产业和服务业的融合创新发展,深入了解创新发展对于一个活力城市的重要意义。

监制:王磊

策划:尚军

制片人:王璐

记者:许亮 陈圣炜 朱筱 姜尚军

编辑:李亦佳 邵向群

译审:郑清斌

新华社江苏分社

中国新华新闻电视网(CNC)联合制作

新华社国际传播融合平台出品

2023-06-01 -

【科技日报】4.6亿年前的“海绵宝宝”重见天日4.6亿年前的“海绵宝宝”长什么样?软躯体生物化石为何特别珍稀?它们的发现对动物演化研究有哪些帮助?5月1日,一项发表在国际期刊《自然-生态与进化》的成果论文为我们揭开了4.62亿年前奥陶纪海底“迷你世界”的奇妙景观,也为早期动物小型化研究提供了一个新视角。

4.6亿年前的“海绵宝宝”长什么样?软躯体生物化石为何特别珍稀?它们的发现对动物演化研究有哪些帮助?5月1日,一项发表在国际期刊《自然-生态与进化》的成果论文为我们揭开了4.62亿年前奥陶纪海底“迷你世界”的奇妙景观,也为早期动物小型化研究提供了一个新视角。

中国科学院南京地质古生物研究所的国际科研团队在英国威尔士中奥陶世地层中找到一个保存有大量精美软躯体化石的特异埋藏化石库,发现该生物群中的170多种生物,其中海绵动物最为丰富,约40种。科研人员将其命名为城堡滩生物群。

保存软躯体生物的特异埋藏化石库

化石是研究地球历史、生物演化的重要的直接证据,特别是保存有软躯体的生物类群化石,为了解早期生物的形态和生态群落特征提供了宝贵的窗口,此种生物类群被称为“特异埋藏化石库”。

此次,由南京古生物所外籍科学家约瑟夫·鲍廷(Joseph P.Botting)、副研究员马俊业与研究员张元动等组成的国际科研团队在英国威尔士中部城堡滩采石场发现了“布尔吉斯页岩型”特异埋藏化石库——城堡滩生物群。

布尔吉斯不仅是个地名,更是特异性埋藏的代名词。1909年,在加拿大西南部的寒武纪中期布尔吉斯页岩中发现大量软躯体生物化石,“布尔吉斯页岩型”由此得名。这类岩层保存下的化石库,不仅可以保存动物骨骼,还能保存软体形态的组织、器官。对研究远古软躯体生物的科学家来说,“布尔吉斯页岩型”意味着更高的价值。但保存完好的“布尔吉斯页岩型”化石库通常限于寒武纪,而在年代更新的奥陶纪地层中鲜有发现。

该团队通过对笔石生物地层的研究发现,城堡滩生物群所处的时代为中奥陶世达瑞威尔期,距今约4.62亿年,处于奥陶纪中期,当时该地区位于阿瓦隆尼亚大陆板块,位于南半球温带地区。

马俊业介绍,截至目前,已发现城堡滩生物群的170多种生物,涵盖海绵动物、刺细胞动物、棘皮动物、脊索动物、节肢动物、软体动物、星虫类、曳鳃动物、苔藓动物、环节动物、腕足动物等多个动物门类。其中,海绵动物最为丰富,约40种。其中一种海绵动物属于现代六射海绵的干支类群,已具有了现代海绵动物的一些原始特征。

同时,这些化石中大多保存着软组织,如消化系统和神经组织如眼睛、视神经和大脑等。该生物群最大的特征是动物体型普遍较小,大多数生物体长1—5毫米,可以说是海底的“迷你生物世界”,这也为研究早期动物小型化提供了一个新的视角。

“小不点”见证历史性生物演变

奥陶纪因生物多样性大幅度增加,在科学界有“奥陶纪生物大辐射”之称。那个时代的生物,不再囿于近海,而是向更广阔的大洋进军。近岸浅海、远洋深海、水体表层、海洋底质都被种类丰富的生物占领,此后,海洋开始真正热闹起来。

和早奥陶世“布尔吉斯页岩型”动物群相比,城堡滩生物群无论是在总体生物方面,还是在软躯体生物方面,都具有较高的生物多样性。

在这个毫米级的“迷你生物世界”中,生物种类多达170余种,而且已经构成了一个比较完整的食物链。在食物链顶端的是一种长相类似寒武纪欧巴宾海蝎的节肢动物,属于捕食型生物。而位于食物链底端的是各种海藻,它们是各种滤食性动物的“主菜”。食物链的中部则是海绵动物、腕足动物、笔石等生物。

因此,研究团队认为,城堡滩动物群不仅提供了海洋动物群由寒武纪生物群向古生代生物群演变的新视角,也揭示了海洋生态平衡系统从寒武纪捕食型主导向古生代滤食性动物主导类型转变的新阶段。

何种原因促成了这种变化?马俊业推测,寒武纪末—奥陶纪初期,海洋环境发生了变化,浮游生物大量出现,促进了滤食性动物的繁盛。同时,研究人员还发现了一些节肢动物中现代泛甲壳类生物的干支类群,进一步丰富了当时的生物多样性。

但与以往发现的奥陶纪化石相比,城堡滩生物群明显体型更小。马俊业表示,这些生物具有生长发育到一定阶段后才会出现的用以详细分类的具体特征,因此可以初步排除生物处于幼年阶段的可能性。同时,低氧环境导致生物体体型较小的观点也难以解释城堡滩生物群丰富的生物多样性。因此,这个数亿年前海底的“迷你生物世界”,仍有待进一步研究。

(原载于《科技日报》 2023-05-19 第06版 前沿)

2023-06-01 -

【南京日报】这光,真亮!多年来,南京一批又一批科技工作者沿着总书记指引的方向,弘扬科学家精神,深入基层一线,把心血和汗水倾注在党和人民最需要的地方,为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强担当作为、贡献力量。

“国家科技创新力的根本源泉在于人。”

今天是第七个全国科技工作者日,今年的主题是“点亮精神火炬”。

习近平总书记强调,要“教育引导广大科技工作者传承老一辈科学家以身许国、心系人民的光荣传统,把论文写在祖国的大地上”。

多年来,南京一批又一批科技工作者沿着总书记指引的方向,弘扬科学家精神,深入基层一线,把心血和汗水倾注在党和人民最需要的地方,为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强担当作为、贡献力量。

在科普展馆,在攻关核心技术的实验室,在乡村振兴的广阔田野……今天,科技工作者们依然忙碌在他们的岗位上,用奋斗庆祝自己的节日。

点燃科普明灯 提升公民科学素质

5月27日,周末,南京科技馆,孩子们穿行在一个个科技展台,时不时发出好奇的惊叹。

周末带孩子到科技展馆“打卡”,在孩子小小的心灵种下科技创新的种子,是不少南京家长的习惯。这背后,离不开科技工作者带来的一次次有趣的科普讲解。

南师附中的学生们在市科技馆开展“科技律动”之“数字色彩”主题创新教育课。通讯员 周洋 杨希 南京日报/紫金山新闻记者 孙中元 摄

南京科技馆馆长张志强介绍,今年来科技馆游客量大增,截至上周,本年度客流量已突破40万人次,预计全年客流量可突破100万人次,达到开馆以来的最高峰。

同样可能迎来开馆以来年度客流最高峰的,还有南京古生物博物馆。

孩子们在南京古生物博物馆感受博物馆奇妙夜。馆方供图

“估计全年可能达到三四十万人次。”南京古生物博物馆馆长、研究员王永栋介绍,该博物馆依托中国科学院南京地质古生物研究所而建,是国内成立时间最早的古生物博物馆,也是目前世界上最大的古生物专业博物馆之一。2021年1月,经过重新改造升级,南京古生物博物馆正式对社会大众免费开放。在这里,没有“简单粗暴”的学术成果照搬,有的是由专业研究人员担任的讲解员,带来的讲解通俗易懂又知识含量丰富;有的是按时令、热点举办的科普讲座,大咖级别的科学家面对面分享最新科研成果;还有趣味横生的直播、与恐龙“同眠”的博物馆奇妙夜、每月更新的大型主题科普活动……

是科技工作者们在科普上倾注的心力,带来了客流量增长,更为大众点亮了心中的科普明灯。市科协数据显示,2022年本市公民具备科学素质的比例达到19.9%,居全省第一位。

中小学生在南京农业大学中华农业文明博物馆参加研学活动。受访者供图

“大家只有认识、了解这些科学知识,然后才能传承,再进一步创新。”南京农业大学中华农业文明博物馆事务主管、副教授李立已经带着团队扎根博物馆数年,接待的中小学生研学队伍早已数不清。李立说,学习古代贾思勰、王祯、徐光启以及近代金善宝、万国鼎等农业科学家精神,她将继续坚守在科普教育服务的一线,激发学生学习农业历史文化兴趣,引导学生自由探索农业文明,为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家培养知农爱农新型人才。

播洒科技之光 服务高质量发展

科技之光,还要洒向天空、照亮大地。

在南京莱斯信息技术股份有限公司,党委书记、总经理严勇杰正带领团队开展新的科研攻关。严勇杰是我国空管业内知名专家,在流量与空域协同决策关键技术方面,他带领团队突破了广域流量时隙最优调配、航班时刻优化等关键技术,成果支撑研制了国内民航第一套区域级、国家级空中交通流量管理系统,达到国际领先水平。2021年,严勇杰获评第十四届南京市“十大科技之星”称号。

南京莱斯信息技术股份有限公司机坪管制自动化系统。企业供图

如今,他又开始了新项目。“正在做的机场信息化项目,知识产权全部是自主可控的,预计可大大提高机场整体运行效率和安全性,大家的出行也更加顺畅。目前已经在淮安机场开始试点了。”严勇杰介绍,项目将机场内从停机坪到跑道,再到飞行区之间的信息壁垒全部打通并和空管联动,工作人员在指挥中心一“屏”即可查看机场各区域情况及飞机节点状况。

严勇杰将科技之光洒在天空上,将责任书写在建设民航强国上。科技小院的师生们,则选择结合专业,把科技之光洒向希望的田野。

科技小院就是一种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的研究生培养模式,是服务乡村振兴、科技创新、产业发展的重要抓手,旨在推动农业农村现代化、提升农民科学素质。

走进江苏湖熟梨科技小院,108亩的梨园中收集了全世界22种、1400多份梨种质资源,示范展示了当前日本、韩国、法国等国家的平棚架、Y字形及篱壁式等现代栽培模式。这里还诞生了全世界第一个梨全基因组精细图谱;培育出新品种“宁酥蜜”及其他5个新品种;率先研制出“梨树液体授粉”新技术,该技术与无人机技术结合,可以将授粉效率提升90多倍。在南京,类似的科技小院有两家,分别是江宁水稻科技小院、高淳虾蟹共作科技小院。

江苏湖熟梨科技小院。图片来源:江宁发布

“小院大门常打开,我们在院里做实验的时候,经常有农户来上门‘求诊’。”江苏省科技小院调研座谈会近日在南京召开。一位研究生在分享环节说道,在教授的带领下,他们直接将论文写在田间地头,看着一株株幼苗长成,最后转变为农户的笑脸,这令他倍感自豪。

据统计,2018—2022年,南京技术合同成交额从403亿元增加到857亿元。全市科技进步贡献率从2018年的64.6%提高到2021年的67.6%,高于同期全省1.5个百分点。在南京,越来越多的科技成果转化为现实生产力,服务南京高质量发展。

接力精神火炬 创新创业活力持续迸发

取一份岩石样品,一部分研磨成粉末,再作进一步化学处理,放进仪器中测定岩石年龄;另取一部分,借助仪器分析化学组成和内部结构。自2022年年初回国,成为一名副研究员后,杨传工作日常就是和岩石、实验室打交道。

5月29日,杨传这样向紫君(紫金山观察微信号:njzjsgc)介绍他的研究领域:面向地球这一宜居星球,依托丰富的地质记录,探索地球46亿年前形成和后期演化过程的奥秘。杨传表示,“掌握了这个奥秘,就可以深入认识地球系统和全球环境演变历史、规律,分析未来变化趋势,服务国家经济和社会发展战略。”

杨传所在的中国科学院南京地质古生物研究所,是我国当前唯一一家从事古生物学(古无脊椎动物学与古植物学)和地层学研究的专业机构。首任所长是著名地质古生物学家、中国科学院副院长李四光教授。

2021年,李四光先生办公旧址和南京古生物所所史馆正式对外开放。2022年,中国科学院南京地质古生物研究所李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆被评为全国首批“科学家精神教育基地”。目前,南京地区共有5家单位入选全国首批科学家精神教育基地。

李四光先生办公旧址。

“李四光教授对我影响很大,他是我国科技界的一面旗帜。” 杨传坦言当初回国发展,除了看好个人专业领域在国内的发展和故乡感情外,也是想向李四光教授学习,努力向学,蔚为国用。

点亮精神火炬,以科学家精神照亮奋进新征程。在南京,一大批如杨传一般的青年科技工作者,正自觉传承老一辈科学家以身许国、心系人民的光荣传统,在攻坚克难中追求卓越,为科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展继续释放光热,助力实现高水平科技自立自强。

有社会领域相关专家表示,赓续科学家精神,离不开良好的科技创新生态。相关部门要持续优化创新创业政策环境,构建有效的引才用才机制,营造有利于原创成果不断涌现、科技成果有效转化的创新生态,才能更好地激励广大科技人员各展其能、各尽其才,弘扬优良传统,勇攀科学高峰。

作为全国唯一的科技体制综合改革试点城市。近年来,南京持续深化科技体制改革,探索建立“放权松绑”的人才科研特区,建立一体推进科技体制改革、科技政策创新和科教资源集成,创新创业活力持续迸发。截至目前,国家创新型城市创新能力最新评估中,南京从第四位上升至第二位。

近五年来,南京共有87项重大科技成果获国家科学技术奖。2022年,我市公民具备科学素质的比例为19.9%,居全省第一位。

2023-05-30 -

【龙虎网】中科院驻宁五所建邺区科普共建活动启动龙虎网讯 (记者 陈佳月 实习生 赵彦琛)星辰浩瀚,科技无疆,青年当为之。为进一步弘扬科学家精神,播撒科学种子,激发建邺区内中小学生热爱科学、探索科学的热情,营造尊重科学、崇尚科学的氛围,充分发挥中科院驻宁五所(南京地质古生物研究所、南京地理与湖泊研究所、南京土壤研究所、紫金山天文台、南京天文光学技术研究所)科教资源优势,与区内中小学共建,5月29日,建邺区隆重举办中科院驻宁五所建邺区科普共建启动仪式,此项活动也是建邺区全国科技活动周、全国科技工作者日重点系列活动之一。

龙虎网讯 (记者 陈佳月 实习生 赵彦琛)星辰浩瀚,科技无疆,青年当为之。为进一步弘扬科学家精神,播撒科学种子,激发建邺区内中小学生热爱科学、探索科学的热情,营造尊重科学、崇尚科学的氛围,充分发挥中科院驻宁五所(南京地质古生物研究所、南京地理与湖泊研究所、南京土壤研究所、紫金山天文台、南京天文光学技术研究所)科教资源优势,与区内中小学共建,5月29日,建邺区隆重举办中科院驻宁五所建邺区科普共建启动仪式,此项活动也是建邺区全国科技活动周、全国科技工作者日重点系列活动之一。

中国科学院南京地质古生物研究所党委副书记、纪委书记张建成,中国科学院南京土壤研究所纪委书记陈江龙等6位中国科学院南京分院的专家,江苏省青少年科技中心主任龚一钦,南京市科学技术协会一级调研员许光明,南京市教育局一级调研员卢普新等7位省市科协、教育系统的领导,建邺区人大常委会副主任陈英,建邺区科技局局长、建邺区科学技术协会主席朱振国等建邺区相关领导,以及建邺区中小学分管校长和科技辅导员们参加了本次活动。

启动仪式在机器人、无人机表演的热烈氛围中拉开帷幕。“学校、科研院所是教育、科技和人才的重要结合点,在推进教育、科技、人才‘三位一体’的高水平创新体系中居于重要地位,是推动科学普及的主力军,也是主阵地。”建邺区人大常委会副主任陈英致开幕辞,她表示,区委、区政府始终坚持开放的理念,积极与驻宁高校、科研院所接洽,灵活通过各种形式开展合作,不断做大教育、科技、人才的“朋友圈”。借力中科院驻宁五所的科技资源优势,一定能够为壮大建邺区学校科技教育实力、拓展学生探索科学的视野、更好地构建五育并举的良好教育生态增光添彩。

中国科学院南京地质古生物研究所党委副书记、纪委书记张建成代表中科院驻宁五所表示,今后将在专业上、人才上和科普平台阵地上给予学校大力支持,让更多同学感受到科学的魅力,在活动中学习和传承科学家精神。让追求真理、坚持不懈、敢于质疑、忠心报国成为同学们的日常行动自觉和思想自觉。

南京市金陵中学河西分校小学部学生处主任夏成君代表学校方表示,此次共建将进一步提升学校科技教育体制,培养学生的科学家精神、科学素养和创新思维能力,同时,也期待在日后的合作当中,学校在专家资源课程建设、科技科普等方面获得更前沿的指引。

这个时代不止有星辰,还有许多默默奉献的科技工作者。值5· 30“全国科技工作者日”之际,点亮精神火炬,致敬每一位科技工作者。“广大科技工作者矢志报国,锐意攻关;他们面向国家和人民需求,立报国之志,学报国之能,建报国之功。”活动现场,学生代表向6名科技工作者送上鲜花,并向他们致以节日的祝贺和良好的祝愿。此外,还为10所科技教育先进单位和15名科技教育先进个人进行颁奖。

“3、2、1,”在启动开幕球的倒数声中,中科院驻宁五所建邺区科普共建启动仪式暨金中河西科技节开幕式进入尾声。

在活动的最后,作为活动特邀嘉宾,中国科学院南京地质与古生物研究所南京古生物博物馆展陈收藏部主任贺一鸣为师生们带来了《飞上蓝天的恐龙》精彩讲座。

“能近距离聆听贺一鸣博士的讲座,我的心情非常激动,也深受启发。”“贺一鸣博士的讲座再次激起了我的科学兴趣,更加热爱科学了。”活动现场,金陵中学河西分校的同学们纷纷表示,听完讲座令他们受益匪浅。

“少年智则国智,少年强则国强。”建邺区人大常委会副主任陈英对在场青少年提出殷切期望,“希望你们始终保持对科学的浓厚兴趣,保持敢于质疑、敢为天下先的勇气,在学习和实践中不断弘扬创新精神、锻炼创新思维、提升创新能力,坚持不懈地探寻科学的奥秘,在科学的星辰大海里逐梦前行。”

2023-05-30 -

【科学网】珊瑚个体变小适应晚古生代大冰期陆源碎屑输入近期,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员要乐等人通过系统研究,揭示了晚古生代大冰期起始时期陆源碎屑输入与造礁珊瑚个体大小变化的关系。相关研究成果5月24日在线发表于英国《皇家学会会刊B辑》。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员要乐等人通过系统研究,揭示了晚古生代大冰期起始时期陆源碎屑输入与造礁珊瑚个体大小变化的关系。相关研究成果5月24日在线发表于英国《皇家学会会刊B辑》。

“当今陆源碎屑输入对海洋珊瑚礁造成了严重影响,常常伴随造礁珊瑚的死亡或形态变化。”要乐说,“地质历史时期也发生了类似的现象,但目前关于造礁珊瑚面对陆源碎屑输入如何响应的认识,还不清楚。”

据了解,晚古生代大冰期是地球上自动植物繁盛以来唯一一个与现代大气CO2浓度相近的时期。因此,对晚古生代海洋生物—环境演化的研究可以为当今海洋生态系统演变提供借鉴和启示。

在密西西比亚纪中—晚期(维宪期—谢尔普霍夫期)发生了显著的海西造山运动和陆地植物繁盛,它们共同导致了该时期陆地化学风化作用加强和陆源碎屑和营养物质输入增加,进而导致全球气候急剧变冷和海平面降低。

最新研究发现,在维宪晚期腕足类壳体氧同位素发生了一次显著正偏,进而表明该时期古海水温度明显降低,可能代表了晚古生代大冰期主幕的开始。另外,该时期海洋珊瑚礁系统也发生了崩溃并伴随底栖生物多样性的降低。

“对密西西比亚纪中—晚期造礁珊瑚形态大小的研究,可以为当今陆源输入影响下造礁珊瑚的演变趋势提供新认识。”要乐告诉《中国科学报》。

要乐等人对我国贵州雅水、湖南马栏边、安徽王家村和内蒙古尖山子四条不同沉积相剖面谢尔普霍夫期全球广布的造礁珊瑚Aulina rotiformis和Lithostrotion decipiens的个体、大小、参数(单骸直径、横板带直径和隔壁数)进行了统计,并对造礁珊瑚和围岩进行了元素含量研究。

研究结果显示,在谢尔普霍夫期,空间上从华南板块的浅水开阔碳酸盐岩相、碳酸盐岩—碎屑岩过度相、到浅水碎屑岩相,造礁珊瑚个体逐渐变小,并伴随珊瑚围岩中硅、铝、磷元素含量的明显增加。

要乐说:“在长尺度上,我们基于中国、西欧和北非地区密西西比亚纪中—晚期造礁珊瑚Lithostrotion decipiens和Siphonodendron pauciradiale的个体大小数据发现,造礁珊瑚个体在维宪晚期明显减小,这与晚古生代冰期主幕开始伴随的陆地风化作用增强和陆源碎屑输入增加相一致。”

“我们的研究认为晚古生代大冰期起始与陆源碎屑和营养物质输入增加是控制造礁珊瑚表型可塑性变化的主要因素,它们可以通过个体变小来适应晚古生代大冰期伴随的古环境变化。”要乐总结分析道,“研究还发现具有较强表型可塑性的造礁珊瑚,即可以使个体变小的造礁珊瑚可能更加适应当今陆源碎屑输入、水体缺氧等环境变化。”

造礁珊瑚化石 受访者供图

相关论文信息:https://doi.org/10.1098/rspb.2023.02202023-05-30