媒体关注

-

【新闻联播】我国科学家发现5亿年前花垣生物群经过五年发掘研究,我国科研团队在湖南花垣生物群遗址,发掘出5万多块化石标本,从中识别出150多个动物物种,近六成为新物种,填补了5亿多年前寒武纪生命大爆发之后关键时段生命演化历史的空白。2026-01-30

-

-

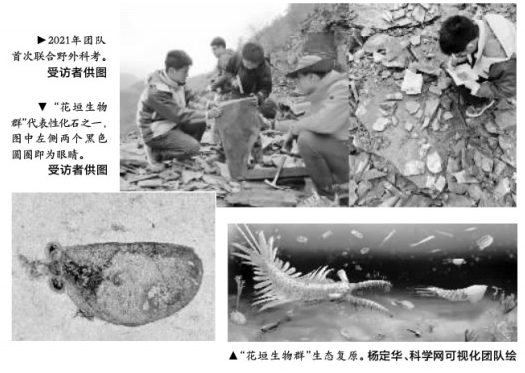

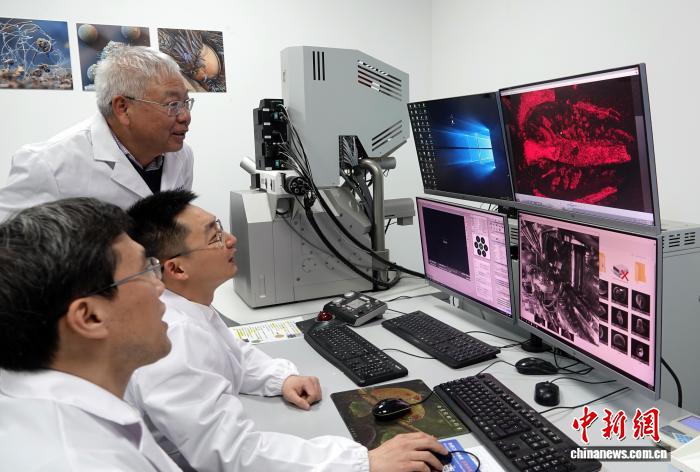

【新华社】“花垣生物群”揭开显生宙第一次生物大灭绝面纱中国科学院院士、中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎团队联合其他单位科研人员,在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县境内进行持续五年系统的野外化石发掘工作,从单一采坑中累计采集超过5万件化石标本,分类鉴定出153个动物物种,其中59%为新物种,涵盖了16个动物门类。花垣生物群的发现和科学意义,填补了寒武纪生命大爆发之后关键时段全球顶级软躯体化石群缺失的空白,揭示了显生宙第一次生物大灭绝事件前后全球海洋生态系统的转变。中国科学院院士、中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎团队联合其他单位科研人员,在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县境内进行持续五年系统的野外化石发掘工作,从单一采坑中累计采集超过5万件化石标本,分类鉴定出153个动物物种,其中59%为新物种,涵盖了16个动物门类。花垣生物群的发现和科学意义,填补了寒武纪生命大爆发之后关键时段全球顶级软躯体化石群缺失的空白,揭示了显生宙第一次生物大灭绝事件前后全球海洋生态系统的转变。相关研究成果于北京时间1月29日在《自然》(Nature)发表。花垣生物群叶足动物-柯林斯虫化石图(左)和复原图。新华社发花垣生物群开腔骨动物化石图(左)和复原图。新华社发花垣生物群射齿类节肢动物-赫德虾类化石图(左)和复原图。新华社发花垣生物群节肢动物-苏鲁斯虾化石图(左)和复原图。新华社发科研团队在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县石栏镇磨子村首次野外科考中采集化石(2021年4月7日摄)。新华社发中国科学院院士、研究员朱茂炎(右二)带领野外团队在湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县石栏镇磨子村考察化石采坑(2024年11月18日摄)。新华社发1月22日,在中国科学院南京地质古生物研究所标本馆,中国科学院院士、研究员朱茂炎(中),研究员赵方臣(左),副研究员曾晗(右)查看化石。新华社记者 金立旺 摄1月22日,在中国科学院南京地质古生物研究所拉曼-场发射联用扫描电镜实验室,中国科学院院士、研究员朱茂炎(后),研究员赵方臣(前),副研究员曾晗(中)在观察扫描电镜扫描的化石图。新华社记者 金立旺 摄1月22日,中国科学院院士、研究员朱茂炎在中国科学院南京地质古生物研究所会议室留影。新华社记者 金立旺 摄1月22日,在中国科学院南京地质古生物研究所显微CT实验室,中国科学院院士、研究员朱茂炎(右一),副研究员曾晗(左一)和同事观察扫描出来的化石图。新华社记者 金立旺 摄1月22日,在中国科学院南京地质古生物研究所实验室,团队部分成员:中国科学院院士、研究员朱茂炎(中),研究员赵方臣(左),副研究员曾晗(右)合影留念。新华社记者 金立旺 摄1月22日,中国科学院院士、研究员朱茂炎在中国科学院南京地质古生物研究所标本馆留影。新华社记者 金立旺 摄1月22日,在中国科学院南京地质古生物研究所举行的发布会上,中国科学院院士、研究员朱茂炎(右)和副研究员曾晗就花垣生物群的发现回答媒体提问。新华社记者 金立旺 摄2026-01-29

-

【新华日报】江苏科学家领衔!湘西5万件寒武纪化石揭秘地球首次生物大灭绝交汇点讯 “我们花了五年时间,在湘西花垣县的深山里挖出了超过5万件化石,没想到竟找到了破解地球显生宙第一次生物大灭绝的关键线索!”中国科学院院士、中国科学院南京古生物所朱茂炎研究员指着实验室里陈列的精美化石,兴奋地向记者介绍。由他带领的科研团队联合湖南省博物馆、南京大学等多家单位,于1月29日0时在《自然》杂志发表了这项重大发现,一个名为“花垣生物群”的软躯体化石群就此走进公众视野。交汇点讯 “我们花了五年时间,在湘西花垣县的深山里挖出了超过5万件化石,没想到竟找到了破解地球显生宙第一次生物大灭绝的关键线索!”中国科学院院士、中国科学院南京古生物所朱茂炎研究员指着实验室里陈列的精美化石,兴奋地向记者介绍。由他带领的科研团队联合湖南省博物馆、南京大学等多家单位,于1月29日0时在《自然》杂志发表了这项重大发现,一个名为“花垣生物群”的软躯体化石群就此走进公众视野。花垣生物群部分化石展示。朱茂炎研究员团队深耕寒武纪化石研究三十余年,2021年偶然得到湖南省博物馆提供的化石线索后,便立刻展开了系统发掘。“湘西的地质条件太特殊了,这里的黑色页岩就像天然的‘化石保险箱’,能把生物的软躯体结构完整保存下来。”他解释道,团队在单一采坑中就鉴定出153个动物物种,其中近六成是从未发现过的新物种,涵盖了16个动物门类。更令人惊叹的是,这些化石清晰展现了古代生物的消化、神经、呼吸系统,甚至能看清水母的触手、蠕虫的肠道,就像给五亿年前的海洋生物拍了“高清写真”。花垣生物群生态复原图 杨定华 科学网可视化团队作为媲美云南澄江动物群和加拿大布尔吉斯页岩生物群的顶级化石群,花垣生物群的发现恰好填补了关键空白。“寒武纪生命大爆发后,地球经历了第一次生物大灭绝——辛斯克事件,这个时段的顶级软躯体化石群全球都找不到完整记录。”朱茂炎说,花垣生物群正好生活在大灭绝后的转折期,就像一本“活档案”,记录了灾难后的生命复苏。通过大数据分析,团队发现大灭绝前后全球海洋生态系统发生了彻底改变,许多海洋动物跨越大半个地球扩散,而花垣所在的外大陆架深水环境,竟然是它们的“避难所”和“交流驿站”。在这些化石中,既有体长数厘米的顶级捕食者奇虾,也有不到1毫米的微型浮游生物,构成了复杂的食物网。“你看这只爬胃虫化石,还有类似现代樽海鞘的被囊动物,它们在当时就参与了生物碳循环,和现代海洋的生态机制惊人地相似。”朱茂炎指着化石样本介绍,这些发现不仅更新了人们对寒武纪生物地理分布的认知,还揭示了深水环境在生物演化中的重要作用——在浅水生物遭遇灭顶之灾时,深水区域成为物种保存和创新的“诺亚方舟”。五年的野外发掘充满了艰辛与惊喜。“我们得到了当地政府和村民的大力支持,清明时节就背着设备进山,在陡峭的山坡上清理剖面、采集标本。”朱茂炎回忆,当第一块保存完整的栉水母化石被发现时,整个团队都沸腾了。如今,这些跨越五亿年的化石正在诉说着地球生命的坚韧与奇迹,而花垣生物群的研究还在继续,更多关于生命演化的秘密等待被揭开。新华日报·交汇点记者 张宣2026-01-29

-

【荔枝新闻】填补空白! 中国科学家再次发现重要生物群 花垣生物群 全球顶级寒武纪特异埋藏化石群视频链接:填补空白! 中国科学家再次发现重要生物群 花垣生物群 全球顶级寒武纪特异埋藏化石群2026-01-29

-

【光明日报】寻回失落的寒武纪,中国科学家找到了“亲历者”在地球生命史诗中,寒武纪大爆发后的首次全球性灭绝事件——辛斯克事件,因其证据匮乏而长期成谜。北京时间1月29日,《自然》上线了中国科学院南京地质古生物研究所等团队的成果,揭开了来自湖南花垣、距今约5.12亿年的特异埋藏化石宝库花垣生物群的面纱,首次揭示显生宙第一次大灭绝后深水海洋的生命全景。在地球生命史诗中,寒武纪大爆发后的首次全球性灭绝事件——辛斯克事件,因其证据匮乏而长期成谜。北京时间1月29日,《自然》上线了中国科学院南京地质古生物研究所等团队的成果,揭开了来自湖南花垣、距今约5.12亿年的特异埋藏化石宝库花垣生物群的面纱,首次揭示显生宙第一次大灭绝后深水海洋的生命全景。在地球生命演化的宏大叙事中,我们熟知的是大约6600万年前恐龙遭遇灭绝的白垩纪末事件,或是2.52亿年前二叠纪末那场惨烈的“大死亡”。然而,在更遥远的时光深处,在动物生命刚刚爆发的黎明时刻,一场规模相当的灾难曾悄然上演,却又因证据缺失而长期笼罩在迷雾之中—直到中国科学家在湘西的群山之中,敲开了5.12亿年前的时间胶囊。寒武纪的“中断乐章”大约5.39亿年前,地球生命史上最壮观的创新事件——“寒武纪生命大爆发”拉开了序幕。在此后不过两千万年的时间里,几乎所有现代动物门类的祖先纷纷登场,海洋从微生物主导的静谧世界,骤然变为动物纵横的生机乐园。中国云南的澄江动物群以精美绝伦的软躯体化石,为我们定格了这场爆发的巅峰景象。然而,这段生命的华彩乐章并未持续太久。在大约5.13亿年前,一场被称为辛斯克事件的生物大灭绝突然袭来。这场灾难的规模究竟有多大?科学家的评估令人震惊:属一级的生物灭绝率高达41%~49%,其严重程度被一些研究评估为仅次于历史上规模最大的二叠纪末大灭绝,与著名的“五次大灭绝”事件(编者注:指奥陶纪末大灭绝、泥盆纪晚期大灭绝、二叠纪末大灭绝、三叠纪末大灭绝、白垩纪末大灭绝)同属一个量级。为何如此重大的事件却鲜为人知?问题恰恰出在证据的局限上。近40年来,科学家对辛斯克事件的了解主要来自浅海生态系统的化石记录:最早建造礁体的古杯动物、最早披上铠甲的小壳化石,以及寒武纪的“明星”三叶虫。但这些骨骼化的生物只是海洋动物群落的一部分(通常不足40%),据此推断那时的海洋生态系统变化,就像通过现代珊瑚礁群落来推断整个海洋生物多样性的命运一样,难免失之片面。更关键的是,大灭绝之后的关键时段(寒武纪第四期,约5.13~4.87亿年前),全球一直缺少像澄江动物群那样能完整保存软躯体动物的化石宝库。没有软组织,我们就看不到蠕虫、水母、早期脊椎动物等众多门类。这场大灭绝究竟是对整个海洋生态系统的“全面重置”,还是仅针对特定环境的“局部打击”?它对生命演化轨迹产生了怎样的影响?这些根本问题因证据缺口而长期无解。理解地球史上第一次动物大灭绝的过程与机制,不仅关乎对远古过往的追溯,更对认识生物多样性危机的本质具有深刻的启示意义。花垣生物群的震撼发现转机出现在湖南湘西土家族苗族自治州的连绵群山之中。2020年,花垣县石栏镇磨子村修建机耕道时,一片新鲜的灰色泥页岩剖面得以显露。这些细腻的岩石,正是保存软躯体化石的理想材质。湖南省博物馆的刘琦馆员敏锐地采集了首批标本,并将其送到我们的团队手中。我们立刻意识到了这些化石的非同寻常:其所属的地层时代,正好紧接在辛斯克大灭绝事件之后!一个可能填补全球空白的宝藏就此浮现。一场持续5年的系统性发掘与研究就此展开,最终在《自然》上向世界宣告了“花垣生物群”的发现。这个沉睡在仁枯坡采坑(深12米,长30米,宽8米)下的远古世界,以其空前的丰度、多样性与保真度,刷新了人们对寒武纪海洋的认知:一个失落世界的完整存档:研究团队已采集超过5万块化石标本。仅从早期分析的8681个个体中,就鉴定出153个动物物种,其中59%是科学界从未认识的新物种。单就这一个采坑的物种数量,已经超过了享誉世界的澄江动物群和加拿大布尔吉斯页岩生物群的主要采坑。动物王国的“早期全家福”:花垣生物群囊括了惊人的16个门一级的动物类群,几乎呈现了寒武纪动物多样性的完整图谱。这里既有非两侧对称的古老类型(如海绵、栉水母),也有原口动物(如节肢动物、环节动物、软体动物)和后口动物(包括棘皮动物、半索动物,甚至早期的脊索动物)这两大现代动物主干系的早期代表。栩栩如生的软体印记:化石以碳质膜和黏土矿物膜的形式,将柔软的身体组织奇迹般封存。我们得以看到完整的动物个体(包括寒武纪的顶级捕食者——奇虾),目睹蠕虫般的全身软体生物,甚至能辨识出精细的内部器官:盘旋的肠道、神经索、呼吸的鳃……生命细节跃然石上。一个复杂的深水生态系统:古地理重建表明,花垣生物群生活在远离海岸的外大陆架深水环境。这里绝非生命的荒漠,而是一个结构复杂的生态社区:有在海底爬行或固着的居民,有在水中游弋的猎手,也有随波逐流的浮游生物。多种奇虾的存在,表明这里存在着多级捕食食物网。而多种类似现代樽海鞘的浮游被囊动物的发现则提示,早在5亿多年前,海洋中可能已经出现了类似今天的“生物碳泵”,影响着全球碳循环。跨越半个地球的奇妙联系:最令人惊奇的发现之一,是花垣生物群中出现了多位“远方的来客”:马尔虫、西德尼虫、莫里森虫……这些原本是北美布尔吉斯页岩生物群的标志性分子,竟然同时出现在了华南的海洋中。在寒武纪,华南与北美之间隔着浩瀚的泛大洋,这些游泳能力、生活习性各异的动物是如何完成跨越半个地球的迁徙的?这为科学家探索早期生物的长距离扩散机制留下了迷人的谜题。深海或为生命庇护所花垣生物群的价值,远不止于增添一批精美的化石。它恰如一部在关键历史节点写就的“深水档案”,为我们理解辛斯克大灭绝的性质和影响提供了革命性的新视角。一是浅水与深水截然不同的命运:通过对比研究,科学家发现了一个关键模式:辛斯克事件对浅海和深海生物群的影响存在显著差异。在云南的浅海环境,大灭绝前的澄江动物群与之后的关山生物群,其物种组成发生了剧变,许多澄江的代表性物种(如纳罗虫)在关山生物群消失了。然而,在花垣所在的深水环境,情况却大不相同。牛蹄塘生物群中的优势物种(如纳罗虫)则逃过一劫,经历辛斯克大灭绝后,在花垣生物群中依然繁荣。这强烈暗示,辛斯克大灭绝可能主要由浅海大范围缺氧等环境灾难驱动,而外大陆架的深水环境则在一定程度上充当了生命的“避难所”,庇护了许多类群躲过劫难。二是全球生物群的重大转折:为了从全局把握,研究团队对全球45个重要的寒武纪软躯体化石群进行了大数据分析。结果清晰地显示:辛斯克事件之前和之后的全球动物群落面貌,存在着根本性的差异。这意味着,寒武纪演化生物群的整体结构在这场灭绝中发生了重大“改组”或“重置”,其影响是全球性的。三是深水区或为灾难中的庇护所与复苏的摇篮:分析还发现,花垣生物群与遥远的北美布尔吉斯页岩生物群(同样是深水环境)有着异常紧密的联系。这进一步支持了深水环境在灭绝事件中的双重关键角色:它不仅是生命的避难所,庇护了众多类群;很可能也是演化创新的摇篮和新物种向全球扩散的策源地。生命在这里得以存续、革新,并最终重新播撒到更广阔的海域。国际权威学者Robert R.Gaines评价,花垣生物群是足以与澄江、布尔吉斯页岩并列的全球顶级寒武纪化石宝库。它的发现,如同一束强光,射入了显生宙第一次大灭绝之后长达数千万年的“认知黑暗期”。它不仅用无比丰富的细节复活了一个被遗忘的深海世界,更重要的是,它改变了我们对早期生命灾难与复苏模式的理解。它告诉我们,在地球生命的青春年代,当灾难席卷温暖的浅海乐园时,深邃而低氧的外海可能曾默默守护着生命的火种,并为下一次辐射积蓄力量。中国湘西山区的这些古老石板,还引领科学家继续审视5亿多年前那场打断生命爆发的浩劫,为我们书写地球生命韧性故事补上了至关重要的一章。在探究生命如何度过远古危机的同时,或许也能为正身处一个快速变化星球上的我们,带来关于生存与适应的深远思考。(作者:曾晗、朱茂炎,分别系中国科学院南京地质古生物研究所副研究员,中国科学院院士)2026-01-29

-

【南京日报】南京团队发现世界顶级化石群“花垣生物群”1月29日,国际学术期刊《自然》发表中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)联合湖南省博物馆等多家单位最新研究成果,在国际上首次公布在我国湖南地区发现距今5.13亿年的寒武纪生命大爆发后关键时段全球顶级软躯体化石群——“花垣生物群”。1月29日,国际学术期刊《自然》发表中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)联合湖南省博物馆等多家单位最新研究成果,在国际上首次公布在我国湖南地区发现距今5.13亿年的寒武纪生命大爆发后关键时段全球顶级软躯体化石群——“花垣生物群”。“花垣生物群”位于湖南省湘西土家族苗族自治州磨子村仁枯坡。2020年,磨子村村委会组织修建机耕道,露出了泥页岩特征的寒武系杷榔组的新鲜地层剖面。“一眼就能看到化石中的眼睛、肠道等软躯体结构。”来采集标本的湖南省博物馆馆员刘琦说,他当即察觉到其非同寻常,随即想到了常年合作的南京古生物所。南京古生物所副所长、研究员赵方臣回忆:“依靠长期学术积累,团队很快判断出‘花垣生物群’的时代属于寒武纪第四期,正值寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断的关键时期,又是保存了大量软躯体动物的典型特异埋藏化石群,科学价值重大。”剥土挖石、劈石找标本,一块块保存完好的化石现世。“‘花垣生物群’不仅保存了完整的动物个体,还保存了许多全身软体的动物,许多化石能清晰地看到肠道这样的消化系统、以鳃为代表的呼吸器官,甚至视神经这样的精细结构。”赵方臣说。目前,研究团队已累计采集到化石标本5万多块。仅在早期阶段采集的8681件动物化石个体中,研究团队就识别出了16个门一级动物类群,153个动物物种,其中59%为新物种。“花垣生物群”仁枯坡采坑的物种多样性,已超过“澄江动物群”“布尔吉斯页岩生物群”等经典单一采坑产出的物种数。“这是一个宝库,其多样性可能会超过‘澄江动物群’。”中国科学院院士、南京古生物所研究员朱茂炎说。澄江化石地,是亚洲唯一的化石类世界遗产,被国际科学界誉为“世界级的化石宝库”“20世纪最惊人的科学发现之一”。国际特异埋藏化石群研究专家罗伯特·盖恩斯教授评价说,“花垣生物群”是媲美“澄江动物群”“布尔吉斯页岩生物群”的全球顶级寒武纪特异埋藏化石群。新闻深一度大灭绝后,深水成“避难所”和“创新源”“花垣生物群”不仅多样性丰富,而且科研潜力巨大。专家作了深入解读。大约5.13亿年前,寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断。打断生命大爆发过程的显生宙第一次生物大灭绝事件,被称为辛斯克大灭绝事件,属一级的生物灭绝率达41%—49%,在一些经典的研究中规模仅次于二叠纪末生物大灭绝事件。但自20世纪80年代提出以来,辛斯克大灭绝事件在以往的研究中并未受到普遍关注和研究。“因为证据不足,证据主要局限于浅海生态系统中的生物礁和具骨骼和外壳的常规壳相化石,而带壳生物在海洋动物群落中占比通常不超过30%—40%,并不能反映海洋动物群落的完整面貌。”朱茂炎说。由于辛斯克大灭绝事件之后的寒武纪第四期地层中缺少“澄江动物群”“布尔吉斯页岩生物群”这样能够相对完整地记录海洋动物群落面貌的软躯体特异埋藏化石群,有关显生宙第一次大灭绝事件对全球海洋生态系统的真实影响如何,学界并不清楚。那么,这些关键化石究竟埋藏在哪里呢?“花垣生物群”出现了。“花垣生物群”的发现地,在寒武纪第四期处于华南外大陆架深水区,其软躯体生物群是少见的深水生物群,为揭示辛斯克大灭绝事件提供了新的视角。“我们在‘花垣生物群’中发现了纳罗虫和原始管虫,且它们在生物群中属于优势动物分子,个体数量或生物量占绝对优势。”南京古生物所澄江站站长、本次论文第一作者曾晗介绍,这两种动物也是“澄江动物群”常见的代表性分子,但年代晚于辛斯克大灭绝事件的关山生物群则缺少这两类动物。这一现象表明,辛斯克大灭绝事件对浅水软躯体生物群造成了重大影响,而对深水生物群的影响有限。“花垣生物群”还表明,显生宙第一次大灭绝事件之后,海洋动物发生了长距离的跨洋扩散。“我们在‘花垣生物群’中发现了‘昆明关山虾’,是同时代滇东地区‘关山生物群’中占主导的奇虾类,两地距离长达750公里。”曾晗说。此外,“花垣生物群”意想不到地产出了马尔虫等寒武纪中期远在北美的“布尔吉斯页岩生物群”中的代表性分子,表明该时期寒武纪海洋动物存在长距离跨洋扩散的机制。研究团队还发现,由于二者均属于外大陆架深水生物群,这或许暗示了外大陆架深水环境在大灭绝事件前后扮演了生物避难所、演化创新起源地的重要角色。“生命演化是有连续性的,即使发生大灭绝,但不同的生物会有不同的响应,一些生物总能找到‘出路’‘避难所’,然后继续演化。”朱茂炎说,“花垣生物群”科研潜力巨大,未来将进一步开展科学研究和保护利用工作,争取将生命演化的故事讲得更完整,更好地揭示生物大灭绝机制。南京日报/紫金山新闻记者 张安琪2026-01-29

-

【金陵晚报】南京古生物所发现“花垣生物群”揭示大灭绝后生命复苏之路1月29日,国际学术期刊《自然》发表中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)联合湖南省博物馆等多家单位的最新研究成果,在国际上首次公布在我国湖南地区发现了距今5.12亿年的寒武纪生命大爆发后关键时段全球顶级软躯体化石群——“花垣生物群”。□金陵晚报/紫金山新闻记者 张安琪1月29日,国际学术期刊《自然》发表中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)联合湖南省博物馆等多家单位的最新研究成果,在国际上首次公布在我国湖南地区发现了距今5.12亿年的寒武纪生命大爆发后关键时段全球顶级软躯体化石群——“花垣生物群”。“这是一个宝库,持续发掘后其多样性有可能会超过‘澄江动物群’。”中国科学院院士、南京古生物所研究员朱茂炎说。澄江化石地,是中国首个、亚洲唯一的化石类世界遗产,被国际科学界誉为“世界级的化石宝库”“20世纪最惊人的科学发现之一”。曾有大灭绝“打断”寒武纪生命大爆发地球46亿年历史主要分为隐生宙和显生宙两大阶段,距今大约5.39亿年至4.87亿年的寒武纪是两大阶段的分水岭。在寒武纪之前,地球是微生物主导的隐生宙系统,生命形式简单。自寒武纪开始,地球上诞生现今绝大多数动物门类,全球海洋生态系统向动物主导的显生宙系统转变,科学家称之为寒武纪生命大爆发。可在大约5.13亿年前,寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断。此后,全球海洋生物多样性直到数千万年后的奥陶纪大辐射(约4.7亿—4.5亿年前)才达到新的高峰。打断了生命大爆发过程的显生宙第一次生物大灭绝事件,被称为辛斯克大灭绝事件,其生物灭绝规模与“五次大灭绝”的规模相当,属一级的生物灭绝率达到41%—49%,在一些经典的研究中规模仅次于二叠纪末生物大灭绝事件。但自20世纪80年代提出以来,辛斯克大灭绝事件在以往的研究中并未受到普遍的关注和研究。“因为证据不足,证据主要局限于浅海生态系统中的生物礁和具骨骼和外壳的常规壳相化石,而带壳生物在海洋动物群落中占比通常在30%—40%,并不能反映海洋动物群落的完整面貌。”朱茂炎说。由于辛斯克大灭绝事件之后的寒武纪第四期地层中缺少“澄江动物群”“布尔吉斯页岩生物群”这样能够相对完整地记录海洋动物群落面貌的软躯体特异埋藏化石群,有关显生宙第一次大灭绝事件对全球海洋生态系统的真实影响如何,学界并不清楚。那么,这些关键化石究竟埋藏在哪里呢?顶级软躯体化石群现世,肠道、鳃、视神经清晰可见“花垣生物群”出现了,位于湖南省湘西土家族苗族自治州磨子村仁枯坡,且具备高化石丰富度、高物种多样性、高软躯体保真度。“一眼就能看到化石中的眼睛、肠道等软躯体结构。”首批用于科学研究的化石标本采集者、湖南省博物馆馆员刘琦说。2020年,磨子村村委会组织修建机耕道,露出了由泥页岩为特征的寒武系杷榔组的新鲜地层剖面。来采集标本的刘琦看着化石中清晰可辨的动物眼睛、肠道结构,当即察觉到其非同寻常,随即想到了常年合作的南京古生物所朱茂炎团队。南京古生物所副所长、研究员赵方臣回忆:“依靠长期学术积累,团队很快判断出‘花垣生物群’的时代属于寒武纪第四期,正值寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断的关键时期,又是保存了大量软躯体动物的典型特异埋藏化石群,科学价值重大,随即组织队伍开展了持续五年的野外发掘和系统的化石采集工作。”剥土挖石、劈石找标本,一块块保存完好的化石现世。“‘花垣生物群’不仅保存了完整的动物个体,还保存了许多全身软体的动物,许多化石能清晰地看到肠道这样的消化系统、以鳃为代表的呼吸器官,甚至视神经这样的精细结构,为复原早期动物身体结构提供了证据。”赵方臣表示。目前,研究团队已累计从“花垣生物群”采集到化石标本有5万多块。仅在早期阶段采集的8681件动物化石个体中,研究团队就识别出了16个门一级动物类群,153个动物物种,其中59%为新物种。“花垣生物群”仁枯坡采坑的物种多样性,已超过了“澄江动物群”“布尔吉斯页岩生物群”等经典单一采坑产出的物种数。国际特异埋藏化石群研究专家罗伯特·盖恩斯教授评价说,“花垣生物群”是媲美“澄江动物群”“布尔吉斯页岩生物群”的全球顶级寒武纪特异埋藏化石群。大灭绝后,深水成为“避难所”和“创新源”“花垣生物群”的发现地,在寒武纪第四期处于华南外大陆架深水区,其软躯体生物群是少见的深水生物群,为揭示辛斯克大灭绝事件提供了新的视角。“我们在‘花垣生物群’中发现了纳罗虫和原始管虫,且它们在生物群中属于优势动物分子,个体数量或生物量占绝对优势。”南京古生物所澄江站站长、副研究员、本次论文第一作者曾晗介绍,这两种动物也是“澄江动物群”常见的代表性分子,但年代晚于辛斯克大灭绝事件的关山生物群则缺少这两类动物。这一现象表明,辛斯克大灭绝事件对浅水软躯体生物群造成了重大影响,而对深水生物群的影响有限。“花垣生物群”还表明了显生宙第一次大灭绝事件之后,海洋动物发生了长距离的跨洋扩散。“我们在‘花垣生物群’中发现了‘昆明关山虾’,是同时代滇东地区‘关山生物群’中占主导的奇虾类,两地距离长达750公里。”曾晗说。除此之外,“花垣生物群”意想不到地产出了马尔虫等寒武纪中期远在北美的“布尔吉斯页岩生物群”中的代表性分子。在寒武纪时期,华南板块与北美劳伦大陆被泛大洋分开,距离超过半个地球,这些运动能力、生态类型、生活史等不同的动物在“花垣生物群”中的存在,表明该时期寒武纪海洋动物存在长距离跨洋扩散的机制。跨越大半个地球迁徙,动物们躲过大灭绝后就安定了吗?“没有,它们在不断演化。”研究团队对包括“花垣生物群”在内的45个寒武纪布尔吉斯页岩生物群开展了大数据分析。在整理出3149条物种产出信息、965个属的生物多样性数据集的基础上,团队采用非度量多维尺度分析,揭示出辛斯克大灭绝事件前后全球生物群的组成存在明显差异,表明寒武纪演化生物群在辛斯克大灭绝事件中发生了重大转变。基于“花垣生物群”和全球寒武纪软躯体生物群的大数据对比分析,研究团队还发现“花垣生物群”与远在北美的“布尔吉斯页岩生物群”之间存在较紧密的联系。由于二者均属于外大陆架深水生物群,这或暗示了外大陆架深水环境在灭绝事件前后扮演了生物避难所、演化创新起源地的重要角色。“生命演化是有连续性的,即使发生大灭绝,但不同的生物会有不同的响应,一些生物总能找到‘出路’‘避难所’,然后继续演化。”朱茂炎说,“花垣生物群”科研潜力巨大,未来将进一步开展科学研究和保护利用工作,争取将生命演化的故事讲得更完整,更好地揭示生物大灭绝机制。2026-01-29

-

【央视新闻客户端】花垣生物群化石为揭示5亿年前生物大灭绝提供关键证据5亿多年前,几乎现在地球上所有动物的祖先,在海洋中突然出现,这一生命史上的伟大事件,被称为寒武纪生命大爆发。但是很快,一次名为“辛斯克事件”的生物大灭绝导致无数早期物种灭绝。长期以来,科学家对这场灾难的认知只是冰山一角,因为占据海洋生物多样性大半壁江山的软体动物很难保存。2021年湖南湘西花垣县一处寒武纪软躯体化石群被发现后,我国科研团队对其开展了历时五年的野外化石发掘工作,并将其命名为花垣生物群。五年来,围绕花垣生物群化石,科研人员不断有新发现,为揭开5亿多年前第一次生物大灭绝的神秘面纱提供了关键证据。相关研究成果1月29日在国际学术期刊《自然》发表。5亿多年前,几乎现在地球上所有动物的祖先,在海洋中突然出现,这一生命史上的伟大事件,被称为寒武纪生命大爆发。但是很快,一次名为“辛斯克事件”的生物大灭绝导致无数早期物种灭绝。长期以来,科学家对这场灾难的认知只是冰山一角,因为占据海洋生物多样性大半壁江山的软体动物很难保存。2021年湖南湘西花垣县一处寒武纪软躯体化石群被发现后,我国科研团队对其开展了历时五年的野外化石发掘工作,并将其命名为花垣生物群。五年来,围绕花垣生物群化石,科研人员不断有新发现,为揭开5亿多年前第一次生物大灭绝的神秘面纱提供了关键证据。相关研究成果1月29日在国际学术期刊《自然》发表。花垣生物群代表性化石花垣生物群的化石主要产出于深约12米、长约30米、宽8米的采坑内,目前已累计采集化石标本超过5万块,科研团队已经分类鉴定出153个动物物种,其中59%为新物种,涵盖了16个动物门类。这些化石数量丰富、多样性高、保存精美,许多化石甚至清晰保存了消化、神经、呼吸系统等软躯体生物学结构,同时也展现了一个具有复杂食物网和生物碳循环机制的深水动物群落。花垣生物群代表性化石据了解,花垣生物群单一采坑的物种多样性,超过了中国的澄江动物群、加拿大布尔吉斯页岩生物群等经典采坑产出的物种数。科研团队研究发现,花垣生物群中,既有地球上最早的巨型动物和顶级捕食者——奇虾类动物,也有在现代海洋浮游动物群落和碳循环中扮演重要角色的樽海鞘等。这表明花垣生物群展现了一个具有复杂生态系统的深水动物群。科研人员还通过全球化石大数据对比发现,5亿多年前,在显生宙第一次生物大灭绝中,浅水环境中的生物遭受重大打击,而深水环境不仅成为它们的避难所,还是生命演化创新和全球扩散的发源地。花垣生物群生态复原想象图花垣生物群的时代处于寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝——辛斯克事件打断之后的关键转折期,因而对揭示该生物大灭绝事件的规模和影响具有重要意义。基于花垣生物群和全球寒武纪软躯体生物群的大数据对比分析,研究团队发现大灭绝前后全球海洋生态系统的动物群组成面貌发生了重大转折,大灭绝之后多种海洋动物发生了跨越大半个地球的扩散。这些发现更新了人们对寒武纪时期生物地理分布的认识,同时表明花垣生物群所处的外大陆架深水环境在显生宙第一次生物大灭绝事件前后扮演了动物扩散交汇点、生物避难所、演化创新起源地的重要角色。(总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉)2026-01-29

-

【中新网】中国发现5.12亿年前花垣生物群 改写地球生物大灭绝事件历史中新网北京1月29日电 (记者 孙自法)如何认识地球历史上发生过的生物大灭绝事件?最新在中国湖南省花垣县发现的地质年代约5.12亿年前的寒武纪软躯体特异埋藏化石群——花垣生物群给出了不同的答案。中新网北京1月29日电 (记者 孙自法)如何认识地球历史上发生过的生物大灭绝事件?最新在中国湖南省花垣县发现的地质年代约5.12亿年前的寒武纪软躯体特异埋藏化石群——花垣生物群给出了不同的答案。中国科学家通过对花垣生物群持续开展5年研究,以丰富化石证据,揭开了在“五次大灭绝”之前的距今约5.13亿年、打断寒武纪生命大爆发过程的显生宙第一次生物大灭绝事件(也称辛斯克事件)的神秘面纱。中国科学院南京古生物所朱茂炎院士、曾晗副研究员、赵方臣研究员(由远及近)在实验室研讨交流。中新网记者 孙自法 摄有关这一未被学界关注的生物大灭绝事件的重要研究成果,由中国科学院南京地质古生物研究所(南京古生物所)朱茂炎院士团队联合湖南省博物馆等机构的合作者共同完成,相关论文北京时间1月29日凌晨在国际学术期刊《自然》上线发表。辛斯克事件为何被忽视研究团队介绍说,地球上的生命在40亿‒38亿年前起源,经历30多亿年漫长的隐生宙阶段,最终在约5.39亿年前后,迎来显生宙第一纪寒武纪,开启了地球-生命系统演化史上的伟大创新事件——寒武纪生命大爆发,推动全球海洋生态系统由微生物主导的隐生宙系统向动物主导的显生宙系统转变。在约5.13亿年前,寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断,其生物灭绝规模与“五次大灭绝”的规模相当,属一级的生物灭绝率达到41%-49%。研究团队对显生宙第一次生物大灭绝事件进行科普解读的相关示意图。中国科学院南京古生物所 供图不过,辛斯克事件自20世纪80年代提出以来,证据主要局限于浅海生态系统中的生物礁和具骨骼和外壳的常规壳相化石,不能反映海洋动物群落的完整面貌,并缺少能够相对完整记录海洋动物群落面貌的软躯体特异埋藏化石群。另外,由于寒武纪海洋生物多样性的规模无法与之后年代相比,因此,作为显生宙第一次生物大灭绝,辛斯克事件没有像之后发生的“五次大灭绝”事件那样受到普遍关注和研究,其对全球海洋生态系统的真实影响如何,此前也不清楚。如何发现花垣生物群花垣生物群地处湘西花垣县境内,化石主采坑位于花垣县石栏镇磨子村仁枯坡。2020年,磨子村村委会组织修建机耕道,露出由泥页岩为特征的寒武纪地层剖面,为花垣生物群的化石发现埋下伏笔。同年,湖南省博物馆刘琦馆员在磨子村的仁枯坡采集到首批用于科学研究的化石标本,并联系朱茂炎院士团队进行全面深入研究。研究团队意识到这些化石标本保存好、发掘潜力大,尤其是其时代属于辛斯克事件之后的寒武纪第四期,科学价值重大,随即在化石点组织开展持续5年的野外发掘和系统的化石采集工作,以及系统的数据统计分析研究。花垣生物群化石主要产出于深约12米、长约30米、宽8米的仁枯坡采坑,目前累计采集到的化石标本超过5万块。研究团队从花垣生物群早期阶段采集的8681件动物化石个体中已识别出153个动物物种,其中59%代表了新物种。同时,花垣生物群展现出很高的门类多样性,涵盖非两侧对称动物中的16个门一级动物类群。揭示五方面科学意义中国科学院南京古生物所曾晗副研究员表示,最新发表的研究,主要揭示出花垣生物群五方面科学意义:化石数量丰富、多样性高、保存精美;展现出一个具有复杂生态系统的深水动物群落;反映显生宙第一次大灭绝事件在浅水和深水环境的差异性影响;表明显生宙第一次大灭绝事件之后海洋动物发生了长距离的跨洋扩散;大数据比较分析揭示显生宙第一次大灭绝事件前后全球海洋动物群落面貌发生了重大转折。花垣生物群生态复原图(上图)杨定华 绘制;花垣生物群部分化石展示。中新网记者 孙自法 摄其中,作为寒武纪时期生活在外大陆架深水环境的生物群,花垣生物群中的生物生活方式多样,存在一个具有复杂捕食关系的食物网。作为寒武纪软躯体生物群中少见的深水生物群,花垣生物群研究揭示,辛斯克事件对浅水生物群造成重大影响,而对深水生物群的影响有限,这与辛斯克事件中浅海大范围缺氧的环境背景相呼应。花垣生物群中产出寒武纪中期远在北美的布尔吉斯页岩生物群中的多种代表性分子,表明寒武纪海洋动物存在长距离跨洋扩散的机制。研究团队对包括花垣生物群在内的45个寒武纪布尔吉斯页岩型软躯体化石群开展大数据分析,分析揭示出辛斯克事件前后全球生物群的组成存在明显差异,表明寒武纪演化生物群在辛斯克事件中发生了重大转变。此外,花垣生物群与布尔吉斯页岩生物群之间存在较紧密联系,暗示二者均生活的外大陆架深水环境,在灭绝事件前后扮演了生物避难所、演化创新起源地的重要角色。未来加大发掘研究力度中国科学院南京古生物所赵方臣研究员认为,花垣生物群的发现和研究成果,不仅填补了辛斯克事件之后寒武纪第四期顶级软躯体化石群缺失的空白,而且为科学认识显生宙第一次大灭绝事件的规模和影响提供了宝贵证据。在国际特异埋藏化石群研究专家罗伯特·盖恩斯(Robert R. Gaines)教授看来,花垣生物群是全球顶级寒武纪特异埋藏化石群,不仅可为解析动物门类的起源和早期演化增加新的化石材料,还将为探索显生宙第一次大灭绝事件前后寒武纪演化生物群的灾难与复苏、演化创新和全球扩散等问题,以及该大灭绝的幕后原因提供关键的科学依据。朱茂炎院士指出,考虑到全球环境变化和人类活动的影响,当今地球可能正在发生“第六次生物大灭绝”事件,花垣生物群研究所揭示的显生宙第一次生物大灭绝的过程和机制,对科学认识地球生物多样性演化具有重要意义和深远影响,未来要加大花垣生物群的发掘研究力度。(完)责任编辑:张令旗2026-01-29