媒体关注

-

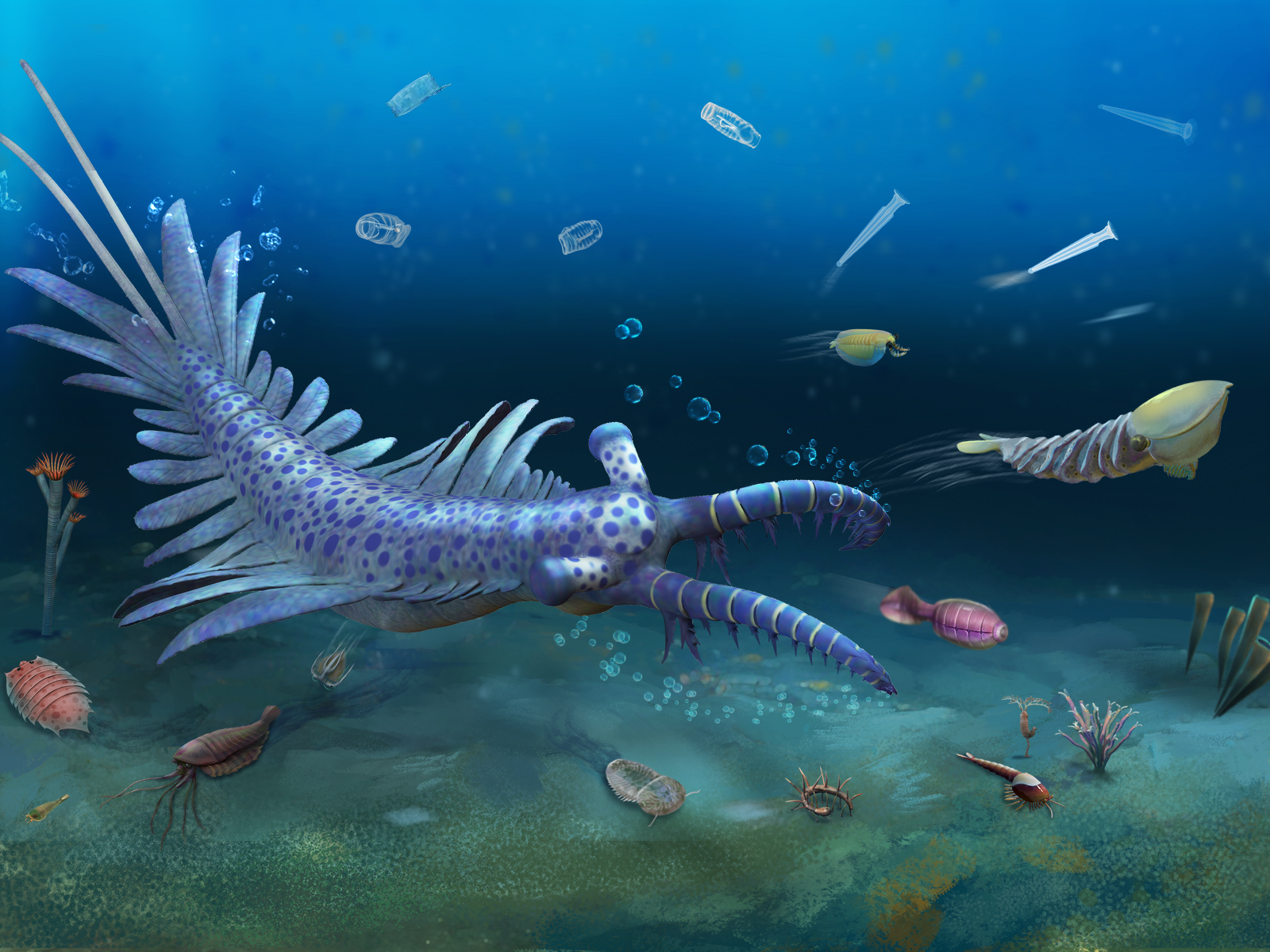

【新华社】5亿年前的生物大灭绝有什么秘密?新化石群给出线索5亿多年前的寒武纪生命大爆发孕育出地球几乎所有动物门类,但紧随其后的辛斯克大灭绝事件导致无数早期动物消亡。我国科研团队在湖南湘西发现的软躯体化石群——花垣生物群,首次揭示这次大灭绝事件对地球生命系统造成的影响。5亿多年前的寒武纪生命大爆发孕育出地球几乎所有动物门类,但紧随其后的辛斯克大灭绝事件导致无数早期动物消亡。我国科研团队在湖南湘西发现的软躯体化石群——花垣生物群,首次揭示这次大灭绝事件对地球生命系统造成的影响。地球生命史上的每一次灭绝事件,都标志着生物多样性的巨大损失和生态系统的重大转变。但长期以来,由于缺乏辛斯克大灭绝事件之后的软躯体化石群,因此其对地球生命系统影响如何,一直是未解之谜。中国科学院院士、中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎介绍,历时五年野外发掘和化石采集,科研团队从5万多块化石标本中识别出153个动物物种,近六成为新物种。化石保存了许多全身软躯体的动物,展现出极高的保真度。研究发现,花垣生物群是一个在外大陆架深水环境的生物群。通过对比分析,科研团队发现了一个有趣的现象:浅水环境的软躯体生物群中,许多物种在大灭绝后消失不见。然而,在花垣生物群所处的深水环境中,一些代表性物种如纳罗虫、原始管虫等,却从灭绝事件之前延续到灭绝之后。“这表明深水环境在灭绝事件中扮演了‘生物避难所’的角色,不仅保存了大量古老类群,还可能成为演化创新的发源地与扩散地。”中国科学院南京地质古生物研究所副研究员曾晗说。国际特异埋藏化石群研究专家罗伯特·盖恩斯评价道,花垣生物群展现了高化石丰富度、高物种多样性、高软躯体保真度,填补了寒武纪生命大爆发之后关键时段全球顶级软躯体化石群的空白。这项研究由中国科学院南京地质古生物研究所、湖南省博物馆等单位联合完成,相关成果已于北京时间1月29日发表于国际学术期刊《自然》。(记者刘祯、王珏玢)2026-01-29

-

-

-

【央广网】国际首次!我国科学家揭示显生宙第一次大灭绝事件的面纱央广网北京1月29日消息(记者朱敏 钱成 胡凡)据中央广播电视总台中国之声报道,地球漫长的生命期分为隐生宙和显生宙阶段,大约在5.39亿至4.87亿年前,开启了显生宙的第一个纪元“寒武纪”,这次地球生命系统演化史上的伟大创新事件就是“寒武纪生命大爆发”。然而好景不长,在大约5.13亿年前,寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断,这次大灭绝事件被称为辛斯克事件。央广网北京1月29日消息(记者朱敏 钱成 胡凡)据中央广播电视总台中国之声报道,地球漫长的生命期分为隐生宙和显生宙阶段,大约在5.39亿至4.87亿年前,开启了显生宙的第一个纪元“寒武纪”,这次地球生命系统演化史上的伟大创新事件就是“寒武纪生命大爆发”。然而好景不长,在大约5.13亿年前,寒武纪生命大爆发被显生宙第一次生物大灭绝事件打断,这次大灭绝事件被称为辛斯克事件。然而,因为缺乏相对完整的化石证据,有关显生宙第一次大灭绝事件对全球海洋生态系统的真实影响如何,学界并不清楚。中国科学院南京地质古生物研究所等相关团队,在湘西发现寒武纪“花垣生物群”,在国际上首次揭示了此次大灭绝事件的神秘面纱。相关成果于北京时间1月29日发表于国际学术期刊《自然》。显生宙第一次生物大灭绝时期,生物到底经历了什么?花垣生物群,位于湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县境内,2020年发现以来,目前累计采集到的化石标本超过5万多块。中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎团队接到其中一部分化石标本后,意识到这些化石标本保存好、发掘潜力大,科学价值重大,随即组织队伍开展了持续五年的野外发掘和系统的化石采集工作。在外人看来枯燥又艰苦的野外发掘工作,在中国科学院南京古生物所副所长、研究员赵方臣眼里,却有着拆盲盒的乐趣。赵方臣表示:“对我们搞地学的来说这种谈不上艰苦,挖化石是非常开心的一件事情。当然,你不知道下一锤会敲出什么东西,这个就相当于开盲盒,然后不断去挖掘,因为我们知道这个地方肯定是有化石的。所以一般野外的时候需要像我们工作经验比较丰富的,打开之后,下一眼就看出是个新的。这种野外的系统性采集,有时候也不能急,要一层一层地去采,而且每天要做好各种记录。野外的工作很重要,是获得化石证据最直接的手段。”开展花垣生物群化石发掘的中国科学院南京古生物所野外科考队研究团队发现花垣生物群所属时代属于辛斯克灭绝事件之后的寒武纪第四期,价值非凡。团队果然打开了“盲盒”中多个“隐藏款”:他们从早期阶段采集的8681件动物化石个体中识别出了153个动物物种,其中59%代表了新物种。花垣生物群既保存了包括奇虾类在内的完整动物个体,又保存了柱头虫等多种全身软体的动物,同时展现出高保真度的软躯体生物学结构,比如肠道、消化腺等组成的消化系统,视神经、腹神经索在内的神经组织,以鳃为代表的呼吸器官等。通常而言,相比于具有骨骼和外壳的动物,软躯体动物的化石很难被保存。那么,这些化石为什么能被这么清晰保存下来?朱茂炎介绍:“一个基本的共同特点,就是这些化石都保存在细颗粒的快速沉积物里,它沉积过程非常快,对外界的隔离程度比较大,由于整个海底又比较缺氧,没有生物的扰动和捕食,所以生物一旦被快速沉积物裹进去,它的降解就会减慢,所以保存的机会就比正常环境要大很多。”花垣生物群代表性软躯体动物化石:从左至右、从上至下依次为开腔骨、海绵、栉水母、蠕虫、奇虾类、娜罗虫、爬胃虫、被囊动物、分类不明囊状动物花垣生物群展现了一个具有复杂生态系统的深水动物群落,这些生物在寒武纪时期生活在外大陆架深水环境。中国科学院南京古生物所澄江站站长、副研究员曾晗表示,作为地球上最早的巨型动物和顶级捕食者,多样的奇虾类动物在花垣生物群中的发现,表明存在一个具有复杂捕食关系的食物网。曾晗表示:“我们在花垣生物群寒武纪的深水动物群落中,实际上能够明显发现浮游和游泳的动物占比比较高,这种特征实际上和我们现代海洋中的深水动物群落相似。同时,我们又发现了目前已知最早的,而且是高度多样的,类似于樽海鞘的这种浮游的被囊动物。在现代海洋中,樽海鞘实际上在海洋的生物碳泵中发挥了很重要的作用,它可以将海洋中悬浮的这些有机碳转化成更大的粪球粒,加速了海洋的有机碳埋藏,对全球的碳循环发挥了重要作用。表明寒武纪的时候已经出现了类似于现代海洋的生物碳泵机制,对了解寒武纪时期全球碳循环具有重要的启示意义。 ”花垣生物群生态复原图(杨定华、科学网可视化团队绘制)花垣生物群大量的深水动物群落的发现也表明,辛斯克灭绝事件对浅水软躯体生物群造成了重大影响,而对深水生物群的影响有限。朱茂炎介绍:“浅海的生物群一般情况下都是多样性的,与现代海洋一样,多样性最高的地方都在浅海上或者生物礁的这些生物,它的运动能力强,消耗氧的能力比较多,营养要求也比较高。所以一旦生态危机发生以后,特别是缺氧、营养贫乏,对这些浅海生物群的破坏非常明显。但是对深海来说,它本身含氧量比较低,营养也比较弱,它的生态承受压力能力比较强。一旦生态危机来了以后,深海生物群承受生态压力的能力比浅海生物群好很多。”此外,花垣生物群中还意想不到地产出了一些寒武纪中期远在北美的布尔吉斯页岩生物群中的代表性分子。曾晗表示,在寒武纪时期,华南板块与北美劳伦大陆被泛大洋分开,距离超过半个地球,这些运动能力、生态类型、生活史等不同的动物在花垣生物群中的存在,表明该时期寒武纪海洋动物存在长距离跨洋扩散的机制。曾晗说:“我们在花垣生物群中发现各种各样不同运动能力、不同生活史、不同生态类型的动物,它们实际上都实现了长距离的跨洋扩散。这就说明在寒武纪时期,像动物这些幼虫也是随洋流进行扩散的一种机制。”总的来说,研究团队基于花垣生物群的发现,填补了寒武纪生命大爆发之后关键时段全球顶级软躯体化石群缺失的空白,揭示了显生宙第一次生物大灭绝事件前后全球海洋生态系统的转变,同时表明外大陆架深水环境在灭绝事件前后扮演了生物避难所、演化创新起源地的重要角色。曾晗表示,这些发现对于我们理解现代生态系统变化具有重要意义。曾晗介绍:“从小的方面来说,现代动物界里,实际上绝大多数动物也是软体的,那么在寒武纪发现的这些早期动物,它们的软躯体结构为我们解答现代动物门类的起源和早期演化具有重要意义。往大的方面说,因为常规的化石记录很难保存软躯体结构,只有发现像这样的软躯体的特异埋藏化石群,才真正能够很好地真实反映当时整个生态系统、整个动物群落的面貌。”研究团队指出,受全球环境变化和人类活动的影响,当今地球可能正在发生“第六次生物大灭绝”事件。朱茂炎认为,揭示显生宙第一次生物大灭绝的过程和机制对科学认识生物多样性演化具有重要科学意义。朱茂炎表示:“这次大灭绝我们主要是揭示了一个重要现象,就是在浅海的海洋生态系统发生了明显的重大生态重创,但是在深海的一些生态系统的影响并没有想象那么大,相对于后面的五次大灭绝。每一次大灭绝的过程都不太一样,但是揭示这次大灭绝过程以后,会对每一次大灭绝重新认识。我们人类现在活动对地球生态系统造成了显著的影响,生态危机频频,我们可以从地球历史上大灭绝的过程科学认知,这样的话我们就能知道不同生态危机是什么原因形成的,它的影响程度在哪里,在哪些地方受到影响,这些都给我们带来了一些很好的启示。”原文链接:https://china.cnr.cn/gdgg/20260129/t20260129_527509229.shtml编辑:李楠2026-01-29

-

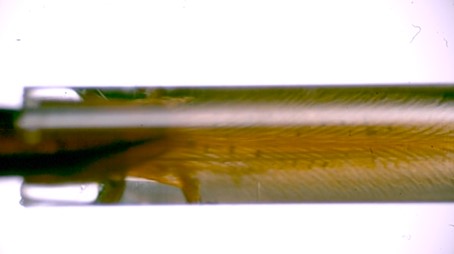

【金陵晚报】蜂王为啥“偷懒”不采蜜?舌头结构拖后腿近期,中国科学院南京地质古生物所研究员王博与中山大学教授吴嘉宁、北京理工大学教授赵杰亮组成的跨学科联合团队,从流体力学、形态学、生态学的角度为熊蜂觅食分工机制提供了新解释,并揭示了功能器官微结构的细微偏差足以在群体尺度上影响劳动分工。研究成果2026年1月12日发表于《美国科学院院刊》(PNAS)。▲在实验室中取食人工花蜜的熊蜂工蜂(左)和蜂王(右)。黄泽翔 摄□金陵晚报/紫金山新闻记者张安琪 每到春天,刚从冬眠中苏醒的熊蜂蜂王会忙不迭地外出采蜜,为筑巢和繁育后代储备能量。一旦第一批工蜂羽化,蜂王便“退居二线”,专心在巢内产卵,把采蜜任务全交给工蜂。可除了体型大小的差异外,熊蜂的蜂王和工蜂之间几乎没有外观上的形态差异。以往的研究,通常从环境因素、生理调控或分子机制等方面解释这种觅食分工体系的出现原因。中国科学院南京地质古生物所最新发现,这一现象背后竟还藏着一个和舌头结构有关的物理秘密。近期,中国科学院南京地质古生物所研究员王博与中山大学教授吴嘉宁、北京理工大学教授赵杰亮组成的跨学科联合团队,从流体力学、形态学、生态学的角度为熊蜂觅食分工机制提供了新解释,并揭示了功能器官微结构的细微偏差足以在群体尺度上影响劳动分工。研究成果2026年1月12日发表于《美国科学院院刊》(PNAS)。为什么要研究熊蜂?“熊蜂真的很神奇,非常具有科研价值。”王博介绍,社会性昆虫具有明显的级型分化和劳动分工。理解社会性昆虫如何产生不同的形态、行为和生活史特性,一直是古生物学、演化生物学和发育生物学的重要目标。而熊蜂作为一种半社会性昆虫,处于独居到真社会性之间的过渡阶段,是研究这一问题的理想生物。熊蜂采蜜靠的是一根灵活的中唇舌,也就是我们俗称的“舌头”。这根“舌头”可不简单,上面密布着数千根细小的刚毛。采蜜时,中唇舌会快速往复运动,刚毛随之展开,像小刷子一样把花蜜“刮”进嘴里。研究团队通过扫描电子显微镜观察发现,中唇舌的长度和刚毛间距是影响采蜜效率的两个关键指标。他们解剖了99只熊蜂,其中包含67只工蜂和32只蜂王。结果显示,熊蜂的中唇舌长度在4—10毫米之间,体型越大的熊蜂,舌头越长,刚毛间距也越宽。有趣的是,蜂王作为蜂群里体型最大、社会等级最高的成员,它的刚毛间距几乎固定在40—50微米,和体型大小没有关系。而工蜂的刚毛间距会随着体型变化,范围在15—45微米之间。为了测试采蜜效率,研究人员模拟自然花朵的场景,把不同浓度的蔗糖溶液注入直径1毫米的玻璃毛细管,然后让熊蜂来采集花蜜。借助显微高速摄影技术,团队精准测算出熊蜂每次舌头运动吸入的花蜜体积。实验结果让人意外:随着个体体型增大,单次往复摄入体积的确在总体上升,但这一增长显著慢于中唇舌内部可用空间随体型增大的速度,体型更大的熊蜂并不能按比例获得更高的有效摄入量。尤其是蜂王,就算体型和工蜂差不多,也会因为刚毛间距太宽,导致舌头的花蜜填充率低于工蜂。“这背后的原理可以用一个简单的比喻理解。”论文的第一作者黄泽翔表示,可以将熊蜂的中唇舌看作一块海绵,刚毛间距就是海绵的孔隙。孔隙太大,海绵吸水时就留不住太多水分。蜂王的舌头“孔隙”过宽,花蜜很容易流失,自然没法高效采蜜。这项研究的亮点在于,它跳出了传统的环境、生理视角,从流体力学和形态学的交叉角度,解释了熊蜂的觅食分工机制,同时揭示了功能器官微结构的细微偏差足以在群体尺度上影响劳动分工。原来,不是蜂王“偷懒”,而是它的舌头结构在物理层面限制了采蜜效率。对蜂群来说,让采蜜效率更高的工蜂外出觅食,蜂王专注产卵繁殖,是最经济高效的生存策略。王博介绍,这项研究的意义不止于解释昆虫行为。它把蜂和花的关系,从“舌头长度匹配花冠深度”的几何层面,推进到“口器结构匹配花蜜物理性质”的物理层面,建立了个体结构与功能相匹配的理论框架。在应用层面,研究可为仿生设计提供灵感。2026-01-20

-

【光明日报】多学科证据破译熊蜂觅食分工机制本报南京1月18日电(记者苏雁、光明网记者姬尊雨)社会性的出现被认为是生物演化历史中重要的进化创新,熊蜂是研究这一问题的理想系统之一。近日,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)研究员王博与中山大学教授吴嘉宁、北京理工大学教授赵杰亮组成的跨学科联合团队,从多学科角度为熊蜂觅食分工机制提供了新解释,并揭示了功能器官微结构的细微偏差足以在群体尺度上影响劳动分工。相关成果日前发表于国际学术期刊《美国科学院院刊》。本报南京1月18日电(记者苏雁、光明网记者姬尊雨)社会性的出现被认为是生物演化历史中重要的进化创新,熊蜂是研究这一问题的理想系统之一。近日,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)研究员王博与中山大学教授吴嘉宁、北京理工大学教授赵杰亮组成的跨学科联合团队,从多学科角度为熊蜂觅食分工机制提供了新解释,并揭示了功能器官微结构的细微偏差足以在群体尺度上影响劳动分工。相关成果日前发表于国际学术期刊《美国科学院院刊》。熊蜂蜂王通常只在筑巢前期高强度外出觅食,而当第一批工蜂羽化后,蜂王便会迅速停止外出觅食,转以产卵和巢内活动为主。蜂王为何停止觅食?学界通常从环境因素、生理调控或分子机制等方面,解释觅食分工体系的出现原因。本研究则提供了一个包括流体力学、形态学、生态学的新视角。熊蜂演化出一种特别的嚼吸式口器“中唇舌”,在采蜜的过程中,中唇舌进行快速的往复运动,中唇舌上密布着的数千根细小的刚毛同时展开,持续将花蜜捕获并送入口中。研究团队对中唇舌的形态学进行了详细研究发现,作为群体中社会等级最高、体形最大的个体,蜂王中唇舌的刚毛间距保持在40至50微米左右,和体形大小无关,而工蜂的刚毛间距则根据其体形大小在15至45微米之间。研究团队模拟自然场景,供熊蜂采蜜。通过显微高速摄影技术,定量得到中唇舌每一次往复运动的摄入的花蜜体积。研究发现,尽管蜂王体形大、舌头长、内部空间大,但它实际装满花蜜的比例(填充率)却更低。尤其是将蜂王和一只体形相同的工蜂比较,由于刚毛间距更大,蜂王的采蜜效率也更低。研究通过引入两个无量纲数:邦德数和毛细数,衡量这一液体输运过程中重力、毛细力、粘性力的相互作用。由于中唇舌结构的生长限制,当熊蜂体形增大时,熊蜂口器无法满足最优的标度关系,重力将起主导作用,从而降低花蜜的填充率。本研究回答了一个核心问题,蜂王停止外出觅食,不仅因为行为或激素的转变,身体结构导致的物理学限制是一个根本原因。相关专家认为,本研究提出了一个可以将个体结构与功能相匹配,用以预测觅食行为表现的理论框架。在工程学层面,本研究可为仿生界面与液体输运系统提供启发,用于设计微量液体样本采集与检测的工具。2026-01-19

-

【中新网】科学家揭示蜂王减少采蜜的“刚毛密码”中新网南京1月16日电(记者 徐珊珊)据中国科学院南京地质古生物研究所16日消息,该所与中山大学、北京理工大学组成的研究团队,在国际上首次从流体力学等角度,揭示了熊蜂中唇舌微观结构对其采蜜效率的影响,为解释蜂王在工蜂羽化后停止外出觅食的行为提供了关键证据。中新网南京1月16日电(记者 徐珊珊)据中国科学院南京地质古生物研究所16日消息,该所与中山大学、北京理工大学组成的研究团队,在国际上首次从流体力学等角度,揭示了熊蜂中唇舌微观结构对其采蜜效率的影响,为解释蜂王在工蜂羽化后停止外出觅食的行为提供了关键证据。该研究成果近日发表在国际学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)上。社会性的出现被认为是生物演化历史中重要的进化创新。熊蜂作为一种半社会性昆虫,处于独居到真社会性之间的过渡阶段。研究显示,蜂王在筑巢早期会积极外出采蜜,但当第一批工蜂羽化后,便会逐渐将采蜜任务转移给工蜂,转而专注于巢内活动。以往研究多从环境、生理或分子机制解释这一现象。研究团队通过对99只熊蜂的中唇舌进行扫描电子显微镜分析发现,蜂王舌面刚毛间距显著大于工蜂。虽然蜂王体型更大、舌头更长,但刚毛间距较宽反而影响了其采蜜效率。通过显微高速摄影技术观察熊蜂采集模拟花蜜的过程,研究人员发现中唇舌在回撤时,相邻刚毛间形成的气液界面会产生毛细压力梯度,这对夹带花蜜至关重要。刚毛间距增大导致毛细效应减弱,从而降低了花蜜在中唇舌上的附着与填充效率。研究进一步通过引入无量纲数进行理论分析,从流体力学层面解释了形态结构如何限制采蜜效率。(完)2026-01-19

-

【现代快报】高速显微摄影拍下熊蜂“嘬蜜”细节,科学家破译其觅食分工机制熊蜂,绒毛颜色鲜亮、体型粗壮可爱,是蜜蜂科家族的“颜值担当”。近期,一个由机械工程专业、生态学专业、力学专业的科研人员组成的跨学科团队发现,蜂王、工蜂的功能器官微结构存在细微偏差,这足以在群体尺度上影响它们的劳动分工熊蜂,绒毛颜色鲜亮、体型粗壮可爱,是蜜蜂科家族的“颜值担当”。近期,一个由机械工程专业、生态学专业、力学专业的科研人员组成的跨学科团队发现,蜂王、工蜂的功能器官微结构存在细微偏差,这足以在群体尺度上影响它们的劳动分工。在实验室中取食人工花蜜的熊蜂工蜂(左)和蜂王(右)有了工蜂供养,蜂王会停止外出觅食熊蜂与大众常见的蜜蜂比较,不仅在外貌上存在差异,它们的群体组成方式也有明显差别。人们常见的蜜蜂,是社会性昆虫,具有明显的级型分化和劳动分工。而熊蜂属于半社会性昆虫,处于独居到真社会性之间的过渡阶段。古生物学、演化生物学和发育生物学的研究人员一直想搞清楚,社会性昆虫如何产生不同的形态、行为,以及它们的生活史特性。熊蜂的“半社会性”特点,是该研究领域的一扇窗口。研究人员早已发现,熊蜂的蜂王、工蜂体型大小存在差异,而外观形态上几乎没有差别。蜂王通常只在筑巢前期高强度外出觅食,而当第一批工蜂羽化后,蜂王便会迅速停止外出觅食,转以产卵和巢内活动为主。以往,科研人员通常从环境因素、生理调控或分子机制等方面解释熊蜂的分工体系。近期,中国科学院南京地质古生物所研究员王博与中山大学教授吴嘉宁、北京理工大学教授赵杰亮组成的跨学科联合团队,从流体力学、形态学、生态学的角度为熊蜂觅食分工机制提供了新解释,研究成果于2026年1月12日发表于《美国科学院院刊》。“大块头”熊蜂的悲哀,采蜜效率并不高熊蜂演化出一种特别的嚼吸式口器,在采蜜的过程中,中唇舌快速地伸出和收缩,这种往复运动持续将花蜜捕获并送入口中。中唇舌上密布的数千根细小的刚毛,这些刚毛在中唇舌伸出的同时展开,是熊蜂采集花蜜的重要微结构。研究团队通过扫描电子显微镜对中唇舌的形态学进行了详细的表征,并提取出两个至关重要的形态学参数——中唇舌的整体长度和刚毛间距。中唇舌的扫描电镜图像和示意图根据99只熊蜂的解剖结果,熊蜂中唇舌的长度大概在4~10毫米,体型更大的熊蜂具备更长的中唇舌和更宽的刚毛间距。这些样本包括67只工蜂和32只蜂王,研究人员又详细比较了两者的差异。蜂王的中唇舌的刚毛间距,几乎保持在40~50微米,数值与体型大小无关;工蜂的刚毛间距与其体型大小相关,在15~45微米之间变化。研究团队通过配置不同含糖量的蔗糖溶液以模拟花蜜,并模拟自然的花冠场景,供熊蜂进行采集。熊蜂采集人工花蜜的显微高速摄影视频截图通过显微高速摄影技术,定量得到中唇舌每一次往复运动摄入的花蜜体积。研究发现,随着熊蜂个体体型增大,虽然单次往复摄入体积总体上升,但这一增长显著慢于中唇舌内部可用空间随体型增大的比值。简单地说,体型更大的熊蜂虽然有个“大嘴巴和大舌头”,但并不能按比例提高蜜汁的有效摄入量。尤其对于蜂王,由于刚毛间距更大,其中唇舌的花蜜填充率小于工蜂。这意味着,蜂王的“大块头”并没有同步提升采蜜效率,如果靠它自己独居,没准要“饿肚子”。用流体力学视角解释熊蜂“嘬蜜”细节研究团队基于显微高速成像技术发现,中唇舌回撤时,相邻刚毛形成弯曲的气液界面,这些界面提供了一个额外的毛细压力梯度,增强了粘性花蜜的夹带。这个额外的毛细压力用来平衡液体静压,当刚毛间距变宽或中唇舌长度变长,都会导致中唇舌的液体承载能力下降。除了液体的表面张力,液体的黏度也对花蜜的捕获起到了作用。研究人员发现,自然环境下当熊蜂体型增大时,熊蜂口器无法满足最优的标度关系,重力将起主导作用,从而降低花蜜的填充率。论文的第一作者黄泽翔表示,可以将蜜蜂的中唇舌看作一个海绵,将刚毛的间距看作海绵的孔隙,当孔隙率增大时,海绵吸收液体的能力就会降低。工蜂的中唇舌整体长度较长,但刚毛的间距较小,能够同时得到较高的花蜜采集量和较高的填充率。这项研究回答了科学家曾经的疑惑——第一批工蜂羽化后,蜂王为何停止觅食?“大块头”的蜂王,确实不擅长采蜜。研究人员表示,该项目提出一个可以将个体结构与功能相匹配,用以预测觅食行为表现的理论框架。在工程学层面,本研究可为仿生界面与液体输运系统提供启发,用于设计微量液体样本采集与检测的工具。现代快报/现代+记者 是钟寅(图片来源:黄泽翔)编辑:高霞校对:张静超2026-01-19

-

【交汇点新闻】江苏科学家发现蜂王“躺平”真相:舌头微结构拖后腿,物理定律逼它退二线交汇点讯 春天苏醒的熊蜂蜂王,在第一批工蜂羽化后便不再外出觅食,转而专注产卵和巢内活动。这一看似“偷懒”的行为,长期以来困扰着科研人员。近期,中国科学院南京地质古生物研究所王博研究员与中山大学吴嘉宁教授、北京理工大学赵杰亮教授联合团队的跨学科研究,终于揭开了背后的物理奥秘——这并非蜂王懈怠,而是舌头微结构的细微偏差,在流体力学规律下导致采蜜效率低下的必然选择。该研究成果发表于《美国科学院院刊》(PNAS),为理解社会性昆虫劳动分工提供了全新视角。交汇点讯 春天苏醒的熊蜂蜂王,在第一批工蜂羽化后便不再外出觅食,转而专注产卵和巢内活动。这一看似“偷懒”的行为,长期以来困扰着科研人员。近期,中国科学院南京地质古生物研究所王博研究员与中山大学吴嘉宁教授、北京理工大学赵杰亮教授联合团队的跨学科研究,终于揭开了背后的物理奥秘——这并非蜂王懈怠,而是舌头微结构的细微偏差,在流体力学规律下导致采蜜效率低下的必然选择。该研究成果发表于《美国科学院院刊》(PNAS),为理解社会性昆虫劳动分工提供了全新视角。在实验室中取食人工花蜜的熊蜂工蜂(左)和蜂王(右)作为半社会性昆虫,熊蜂处于独居到真社会性的过渡阶段,蜂王与工蜂除体型外几乎无明显形态差异。过去,科研人员多从环境、生理或分子机制解释其觅食分工,但联合团队独辟蹊径,从流体力学、形态学和生态学交叉角度切入。研究发现,熊蜂采蜜的关键工具是其嚼吸式口器中的中唇舌,这根灵活的“舌头”上密布着数千根细小刚毛,采蜜时通过快速往复运动捕获花蜜,而中唇舌长度和刚毛间距这两个微结构参数,直接决定了采蜜效率。熊蜂采集人工花蜜的显微高速摄影通过对99只熊蜂(67只工蜂和32只蜂王)的解剖观察,团队发现体型更大的熊蜂拥有更长的中唇舌和更宽的刚毛间距。值得注意的是,蜂王作为群体中体型最大、社会等级最高的个体,其刚毛间距几乎固定在40—50微米,与体型大小无关;而工蜂的刚毛间距则随体型在15—45微米间灵活变化。为验证这一差异的影响,研究人员配置不同含糖量的蔗糖溶液模拟自然花蜜,注入玻璃毛细管模拟花冠环境,并用显微高速摄影技术记录采蜜过程。结果显示,随着体型增大,熊蜂单次往复摄入的花蜜体积虽有上升,但远不及中唇舌内部可用空间的增长速度。即便蜂王与工蜂体型相当,其更宽的刚毛间距也导致花蜜填充率显著低于工蜂。“体型越大、刚毛间距越宽的熊蜂,越难有效利用中唇舌空间储存花蜜。”论文第一作者黄泽翔解释道,这就像海绵的孔隙越大,吸水能力反而越弱。中唇舌的扫描电镜图像和示意图进一步的流体力学分析揭示了背后的物理机制:中唇舌回撤时,相邻刚毛会形成弯曲的气液界面,产生额外的毛细压力梯度以增强黏性花蜜的夹带。但当刚毛间距变宽或中唇舌长度增加时,这种液体承载能力会下降。团队引入邦德数和毛细数来衡量重力、毛细力与黏性力的相互作用,发现要实现高效采蜜,这两个无量纲数需满足特定标度关系。而受中唇舌结构生长限制,体型较大的熊蜂无法维持最优标度关系,重力逐渐占据主导,导致花蜜填充率降低。美国佐治亚理工学院生物物理学家Saad Bhamla教授评价,该研究凸显了蜜蜂舌头毛刷状微观结构的重要性,为预测不同蜜蜂采集不同浓度花蜜的能力提供了关键线索,对授粉昆虫选育和规模化授粉管理具有参考价值。这项跨学科研究不仅为“蜂王为何停止觅食”提供了物理解答,还将蜂-花关系的研究从单纯的几何尺度匹配,推进到口器微结构与花蜜物理性质的物理尺度匹配层面,并建立了可预测觅食行为表现的理论框架。在工程应用方面,该发现还能为仿生界面与液体输运系统设计提供启发,助力研发更高效的微量液体样本采集与检测工具。该研究得到了国家自然科学基金的资助。新华日报·交汇点记者 张宣2026-01-19

-

【科技日报】朱茂炎院士谈基础研究:以“慢”功守住科研初心“我本身就是慢的代表。”12月5日,在2025年中国科学院新当选院士颁证仪式后,地学部新当选院士、中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎在接受采访时,以“慢”回应青年学者对成长速度的焦虑。中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者 张渺)“我本身就是慢的代表。”12月5日,在2025年中国科学院新当选院士颁证仪式后,地学部新当选院士、中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎在接受采访时,以“慢”回应青年学者对成长速度的焦虑。他强调,科研尤其是基础研究,需要“不急功近利,打牢基础”,长久的学术优势终将显现。朱茂炎坦言,自己年轻时并未刻意追求“帽子”头衔,43岁才获国家自然科学基金资助。他认为,如果年轻人因评价体系与待遇挂钩而急于求成,反而可能影响长远发展。“若要真正找到自身有兴趣的科学问题并深入研究这一领域,需静下心来,相信付出定会得到回报。”作为研究早期生命演化的科学家,朱茂炎常被人问及“基础研究有什么用”。他在院士代表发言中阐明,这类研究的核心价值在于回答“我们是谁、从哪里来”等根本问题,满足人类对自然和生命的好奇心。当选院士后,朱茂炎将培养青年人才和推动科普视为重要责任。他提出,要“帮助年轻人在科研上遇到问题时扶他们一把”,并通过写书、讲座等方式传播科学精神。“让更多年轻人遵循内心从事科技研究”,这也是他对当前科研生态的期待。朱茂炎强相信,以扎实的功底和开阔的格局,中国科学家能在生命演化研究领域贡献独特力量。2025-12-08