媒体关注

-

【光明日报】拒绝精神内耗!院士寄语:找喜欢的事深耕,时间会给你答案12月5日,中国科学院举行2025年新当选院士颁证仪式,院士们心情激动、言语恳切,同时也表达了对青年科研工作者的期许,勉励他们做科研要锚定方向,聚焦国家与行业重大需求,选择关键而有价值的领域沉心钻研、耐住寂寞、持之以恒。“我希望年轻人不要跟风走。”“不要受太多干扰,要尊重自己的内心。”“耐下心来,你的付出一定会得到回报。”12月5日,中国科学院举行2025年新当选院士颁证仪式,院士们心情激动、言语恳切,同时也表达了对青年科研工作者的期许,勉励他们做科研要锚定方向,聚焦国家与行业重大需求,选择关键而有价值的领域沉心钻研、耐住寂寞、持之以恒。(光明日报全媒体记者崔兴毅 姜奕名,通讯员朱明月)2025-12-08

-

【南京日报】逐山半生,解码亿年生命

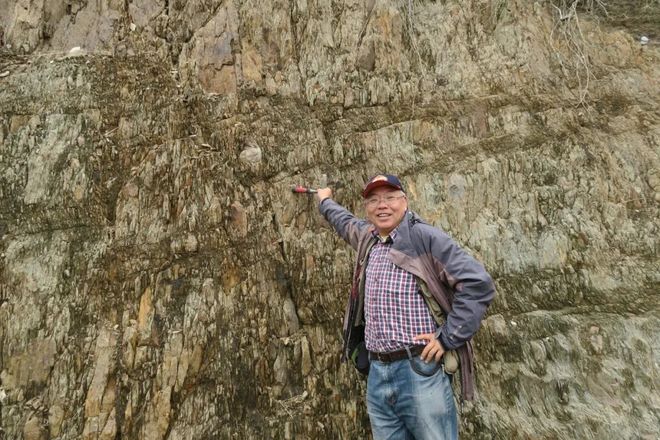

——专访新晋中国科学院院士朱茂炎“桌上这两块化石里可能藏着动物胚胎,还没来得及仔细研究”“这块是螺蛳化石,是野外考察时偶然发现的”“这块跟着我几十年了,是刚工作时出野外带回来的”……中国科学院南京地质古生物研究所新晋院士朱茂炎面对办公室里错落摆放的化石,如数家珍,眼神中满是珍视与热爱。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎当选中国科学院院士。我们今天对话这位新晋院士,让他选择走向地质学最原始的动机,特别简单,“如果天天爬山,那多得劲!学地质就能天天爬山!”“桌上这两块化石里可能藏着动物胚胎,还没来得及仔细研究”“这块是螺蛳化石,是野外考察时偶然发现的”“这块跟着我几十年了,是刚工作时出野外带回来的”……中国科学院南京地质古生物研究所新晋院士朱茂炎面对办公室里错落摆放的化石,如数家珍,眼神中满是珍视与热爱。这些沉默的石头,是他数十载野外爬山的收获。依靠对这些古生物化石的深入研究,朱茂炎带领团队探寻生命演化的密码,改写了多细胞真核生物和动物在寒武纪之前的演化历史——成果入选“Science 2024 年度十大科学突破”,四次入选中国古生物学十大进展、两次入选十大地质科技进展,多项成果发现被写入中外教科书。11月21日,中国科学院2025年院士增选名单揭晓,朱茂炎当选。这位从长江边走出的地质学家,在历经无数次翻山越岭、披荆斩棘后,终于登上了学术研究的“山巅”。少年逐山,一句戏言铺就科研路朱茂炎与地质学的结缘,始于少年时对大山的向往和同学一句无心的戏言。他的家乡在安徽安庆望江县,那里是长江以北的围垦区,地势平坦,一马平川。少年时代的朱茂炎,从未真正爬过山,出门最远的距离不超过50公里。“有次放学后和同学散步,看到长江南面的群山连绵起伏,特别壮观,就忍不住感慨‘要是能到大山里爬爬山、走走路,该多舒服啊’。”朱茂炎笑着回忆,同学随口接了一句 “这还不简单,以后考大学学地质,搞地质的人天天爬山。”这句不经意的话,像一颗种子,悄悄在他心里扎了根。20世纪80年代,高考实行先出分再填报志愿政策,第一志愿可填报5个学校和专业。彼时的朱茂炎,考了一个足够上重点大学的高分,怀着改善家乡落后的医疗条件的愿景,前四个志愿全填了医学和化学相关专业。直到填第五个志愿时,他突然想起了同学关于“学地质能爬山”的话,填写了长春地质学院。命运的巧合总是出人意料。由于当时农、林、地等学科人才紧缺,朱茂炎在第一批次就被顺利录取,从此开启了与古生物研究的不解之缘。初入大学的他对地质学一无所知,在古生物、岩石矿物、构造三个专业中,因“古生物与生物沾边”的朴素想法选择了古生物方向。从最初的懵懂好奇到逐渐沉迷,他从长春地质学院一路深造,来到中国科学院南京地质古生物研究所攻读博士,最终在这里开启了专业科研生涯。这份始于朴素认知冲动的选择,恰恰印证了他后来所感悟的——人类对生命起源的探求欲是一种深刻的本能。“就像每个小孩子都会问父母‘我是从哪来的’,人类对自然、对生命天然具有认知需求。而我们所投身的研究,正是将这份源自童年的、人类共有的好奇心,淬炼成了严谨的科学探索。”朱茂炎说。深山砺剑,脸盆当“警铃”、野熊闯帐篷1992年,朱茂炎博士毕业,在导师的建议下博士论文课题锁定在澄江动物化石群。这个距今5.18亿年的化石群,1991年被《纽约时报》誉为“是本世纪最惊人的发现之一”,是国际地学界公认的“古生物圣地”,在早期生命演化研究领域有着举足轻重的地位。为了完成博士论文,朱茂炎第一次独自前往云南出野外。回忆起那段经历,他至今印象深刻:“坐了一整天的车到当地乡政府后,还要翻了一座山才找到住宿的地方。那是一间特别老旧的木头房,门是用木栓拴的,晚上不敢出门,将脸盆放在门栓上当‘警铃’,有人推门就能听到动静。”次日清晨,朱茂炎背着工具上山找化石,却遇上大雨,山路湿滑难行。他要去的化石剖面在一处陡峭的山坡上,“爬的时候腿肚子都在发抖,只能手脚并用,紧紧抓着旁边的草木,生怕一不留神滑下去。”朱茂炎说,当时自己年轻,野外经验不足,完全是凭借着一股不服输的韧劲,咬着牙爬到了剖面处。随着科考次数增多,经验丰富了,科考条件也变好了不少,但突发状况也仍有发生。有一次,朱茂炎和团队在西伯利亚野外科考,竟有野熊想要闯入营地,吓得大家大喊大叫才把熊吓跑。“所以我们每个人还是要学习应急手册,野外工作的风险始终存在。”多年的野外积累与专业沉淀,让朱茂炎练就了一双“火眼金睛”,能在不经意间捕捉到重要线索。十多年前,朱茂炎在同行朱士兴家中做客时,从沙发旁摆放的化石标本中,一眼相中了一块约30厘米长、形似海带的标本。凭借常年深耕生物演化研究的敏锐直觉,他当即意识到这块化石绝不简单。后续团队联合研究证实,这是15.6亿年前的大型多细胞真核生物化石,将此类生物最早出现的时间向前推进了近10亿年。循着这一线索,朱茂炎又指导博士生苗兰云继续深耕,最终在华北燕山地区16.3亿年前地层中发现200余枚多细胞真核生物化石标本,将多细胞真核生物出现时间再提前7000万年。这一成果震惊学界,成功入选“Science 2024 年度十大科学突破”,为探索复杂生命起源提供了关键线索。“当你觉得一件事值得去做,有兴趣支撑,就不会觉得苦、烦,也不会感到急躁。”这是朱茂炎的科研感悟,也是他想对当下年轻人说的心里话,“要有自己的判断,不随意放弃,总能看到希望。”再攀高峰,明年初或有重要成果发布得知当选院士的那天,朱茂炎和往常一样在办公室里收发邮件、研读文献,突然学生发来一个链接,点开后,他看到了自己的名字,“当时确实松了一口气,既然参加了评选,肯定还是希望能当选的。但也很忐忑,因为优秀的同行太多了,能当选真的很幸运。”短短几分钟内,祝贺的电话和消息接踵而至,但朱茂炎很快平复心情。对他而言,当选院士不是终点,而是新的起点,“这既是对我过去工作的肯定,也是一种激励。未来还有很多科研难题等着去攻克,我不能停下脚步。”从长江边逐山的少年,到解码亿年生命的院士,朱茂炎的一生都在“爬山”——爬物理的山,征服悬崖陡坡;爬科研的山,攻克学术难关。他说:“接下来还要继续。”“一段时间不出野外找化石,我就难受。”朱茂炎介绍,目前他和团队正在推进三个方向的研究:将澄江动物化石群的研究范围从6亿年前向前推进,探索更早的生命演化轨迹;开展生命起源和地外生命研究,寻找宇宙中生命存在的证据;继续深耕寒武纪大爆发研究,挖掘更多生命演化的秘密。“有些研究已经有了初步成果,部分文章正在评审,还有一些正在整理成论文,预计明年会有重要成果对外发布。”朱茂炎透露。除了科研工作,朱茂炎还肩负着教书育人的重任。在中国科学院大学南京学院,他一学期要承担50个学时的教学任务,同时还带有多名博士研究生。“帮学生改论文,可比自己费心思多了,字斟句酌抠细节,有时候真让人头疼。但没办法,做老师就是要带学生,要帮助年轻人成长,这是学术传承,也是我的责任。”朱茂炎说,“唯有一棒接着一棒传下去,才能不断攀登更高的高峰。”逐山半生,问道亿年。朱茂炎院士以热爱为引、坚韧为梯,在古生物科研之路步履不停。愿这份坚守与传承,继续照亮生命演化探索征程,续写更多科学传奇。南京日报/紫金山新闻记者 钱建芬 缪越 张安琪2025-11-27 -

【扬子晚报】解码亿年生命史诗,朱茂炎院士的“地质人生”从未停歇11月21日,中国科学院2025年院士增选结果正式对外公布,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南京古生物所)研究员朱茂炎当选中国科学院院士。扬子晚报多次对朱茂炎的研究成果进行报道,得知消息,记者也第一时间向朱茂炎发去了祝贺,并采访了他。在采访中朱茂炎开心地说:“我是扬子晚报的忠实读者。”11月21日,中国科学院2025年院士增选结果正式对外公布,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南京古生物所)研究员朱茂炎当选中国科学院院士。扬子晚报多次对朱茂炎的研究成果进行报道,得知消息,记者也第一时间向朱茂炎发去了祝贺,并采访了他。在采访中朱茂炎开心地说:“我是扬子晚报的忠实读者。”“意外”的喜讯:从工作群得知当选消息记者抵达南京古生物所时,朱茂炎正沉浸于日常的科研工作中。谈及当选院士的感受,他表示这份喜悦来得有些“意外”。“今天一大早,我正在处理邮件,我们团队群里就有消息跳出来恭喜我。”朱茂炎笑着描述当时的场景,“之后,祝贺的信息就源源不断。”面对这份崇高的荣誉,朱茂炎显得十分谦逊。他感慨道:“当然是高兴的。国内有那么多优秀的科学家参选,名额有限,能够当选,我感到非常荣幸,这是科学群体对我个人、对我们整个研究群体工作的极大肯定。”他强调,自己的整个学术成长和科研生涯都离不开南京古生物所的培养,“如果没有研究所这个平台,就没有我的今天。这份荣誉,其实也是对研究所,对中国古生物学界的肯定。”“永不停歇”的节奏:几十年如一日坚守一线当问到朱茂炎最近的工作安排,他的回答斩钉截铁:“我的工作状态从来没有改变过,也从来没有停歇过。”他坦言,“科研的节奏不能被打断”,自己数十年的科研生涯基本就在办公室和野外两点循环,几乎没有假期。目前,他和团队正稳步推进几项重大的研究工作。“基础研究是一个急不来的工作,相关研究都在稳步推进。”探寻“未知”的使命:从可见生命回溯至微体世界尽管已站上学术高峰,朱茂炎依然感到面前有无数未解之谜。他最新出版的新书中,在第一章也探讨了地球与生命作为一个系统共同演化的关系。“实际上我们还有太多不清楚的问题,需要一种整体的思维去看待生命演化。”他举例说,生命在三十多亿年前就已出现痕迹,为何直到六亿多年前才演化出肉眼可见的复杂生命?这漫长的二十多亿年里,生命主要以微体形态存在,它们是如何演变的?“我们并不知道。”朱茂炎指出,越古老的地层,地质记录越不完整,研究难度也呈几何级数增长,这需要科研人员投入更多的时间与耐心。深厚的“报缘”:与扬子晚报读者分享科学荣光作为在国际地层学和寒武纪生命大爆发研究领域享有盛誉的科学家,朱茂炎的研究成果曾多次入选“中国十大科技进展”,并受到国际顶尖学术期刊的青睐。扬子晚报也长期关注并报道他的科研突破。在此次满载荣光的时刻,他欣然接受本报专访,并坦承自己是本报的忠实读者,这份特殊的缘分,也让本报全体同仁倍感荣幸与鼓舞。从怀揣“地质梦”的青年,到解码地球生命史诗的领军者,朱茂炎用数十年的坚守,诠释了科学家的初心与使命。在他看来,荣誉是肯定,更是鞭策。未来,他将继续带领团队,在古老的地层中探寻答案,为解读“我们从何而来”这一永恒命题,贡献中国科学家的智慧与力量。视频 徐媛园扬子晚报/紫牛新闻记者 徐媛园校对 朱亚萍2025-11-24

-

【新华日报】在苏两院院士+8!祝贺!在苏两院院士增至122人交汇点讯 11月21日,中国科学院、中国工程院公布2025年院士增选当选院士名单。其中,中国科学院共选举产生73位院士,有6位来自江苏高校和科研院所;中国工程院新增71位院士,有2位来自江苏高校和科研机构。交汇点讯 11月21日,中国科学院、中国工程院公布2025年院士增选当选院士名单。其中,中国科学院共选举产生73位院士,有6位来自江苏高校和科研院所;中国工程院新增71位院士,有2位来自江苏高校和科研机构。此次增选后,在苏两院院士达到122人,中国科学院院士、中国工程院院士均为61人。新当选的在苏中国科学院院士是:中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎、东南大学洪伟、南京大学施毅、南京大学周志华、南京大学陈延峰、中国人民解放军陆军工程大学方秦。新当选的在苏中国工程院院士是:中国矿业大学胡振琪、国网电力科学研究院有限公司郑玉平。中国科学院院士是国家设立的科学技术方面的最高学术称号。中国工程院院士是国家设立的工程科学技术方面的最高学术称号。中国科学院院士增选和外籍院士选举,中国工程院院士增选,均为每两年一次。根据有关增选指南,2025年中国科学院院士、中国工程院院士增选名额均不超过100名。2025年中国科学院、中国工程院院士增选有效候选人分别为639人、660人。交汇点新闻将继续报道新当选在苏两院院士的详细情况,敬请关注。新华日报·交汇点记者 徐冠英/文 纪树霞 王子杰/视频2025-11-24

-

【中国科学报】我们连线了9位刚刚当选的院士……11月21日,中国科学院、中国工程院公布了2025年院士增选名单,共有144人新当选为院士。《中国科学报》第一时间连线了9位新科院士,请他们分享在得知获选消息后的心情和心声。文|《中国科学报》 记者 倪思洁 孟凌霄王昊昊 张楠 田瑞颖 廖洋 孙滔 张思玮 高雅丽11月21日,中国科学院、中国工程院公布了2025年院士增选名单,共有144人新当选为院士。《中国科学报》第一时间连线了9位新科院士,请他们分享在得知获选消息后的心情和心声。中国科学院院士周兴江:今天,我的第49位博士生答辩通过!11月21日早上8点30分,周兴江坐在位于中国科学院物理研究所9楼的办公室。今天和往日没有太大差别。唯一不同的是,他的博士生即将在1小时后进行毕业论文答辩。但令周兴江遗憾的是,自己不能出席答辩现场。作为中国科学院院士候选人,他需要遵守“静默期”要求。早晨9点刚过,周兴江的手机便发出连续的“滴滴”声。未读信息排成一长串,每条关键词都是“祝贺”——今天,他正式当选为中国科学院院士。周兴江逐一回复信息,其中一条是发给导师赵忠贤先生。“如果没有您,我就没有今天。”周兴江写道。这是他的心里话。“我人生中最关键的几步,都得益于导师的指导。”周兴江告诉《中国科学报》。1990年,硕士毕业的周兴江本想出国深造,结果因签证原因未能成行。赵忠贤得知后说,“欢迎你来读我的博士”。博士毕业后,周兴江先去德国从事博士后研究,又去美国斯坦福大学做研究。2006年,在赵忠贤的建议下,周兴江回国。之后,他与国内其他科学家合作,研制出国际首台大动量极低温深紫外激光光电子能谱仪。“我在国内这些年干成的事,在美国绝对没希望干成。”周兴江感慨。后来,周兴江跟导师一样,用经验和眼光指导学生。他常说:“要做就做到最好,只有这样才会一点点进步。”他也尽己所能为年轻人创造条件,“帮他们一下,他们走的路可能会很不一样”。周兴江培养的博士,有十几位已成为科研机构研究员和大学教授。现在,周兴江正带着一群年轻人,从事高温超导机理研究。“高温超导从1986年发现至今,机理问题还没有解决。获得院士荣誉是让人高兴的事,但初心不会变。”周兴江说,“我们会继续用自己研制的设备,把研究深入下去。”逐一回复了大家的祝贺信息,周兴江看了看时间——9点23分。他快速起身,关闭电脑,拿起纸笔,从9楼冲向2楼,一脚踏进论文答辩房间。此时,他的学生正端坐在电脑前,面对7位重量级同行评委。周兴江一出现,学生的眼睛瞬间亮了,嘴角也开始上扬。增选名单公布时,即宣告“静默期”结束。周兴江像过去一样,在答辩开始之前,郑重地向论文答辩委员会介绍学生的情况。两小时后,答辩完成。这位学生成为他培养出的第49位博士。中国科学院院士朱冰:我不会因为当选院士而多招或少招学生11月21日上午,中国科学院生物物理研究所研究员朱冰正在参加培训。会后他拿出手机,收到了约1500条消息。直到中午接受《中国科学报》采访时,他仍未来得及逐一回复。朱冰坦言,院士评选本质上是对过去工作的认可或评价,并不改变工作本身的价值,也不会影响今后的科研能力。他还特别强调:“我不会因为当选院士而多招或少招学生。”朱冰介绍,其课题组规模不算太大,以课题组为主完成的研究论文,每年通常只发表一两篇,有时甚至“光头”,但研究得到的认可度依然较好,因此并不需要更多资源或人手去发表更多研究论文。未来,朱冰团队会聚焦表观遗传学。近期,他们成立了国内第一个相关的全国重点实验室——表观遗传调控与干预全国重点实验室。他希望把“面向世界科技前沿”和“面向人民生命健康”并重考量。“我们不打算去做那些已经很多人在做、容易一拥而上的方向。”朱冰说。中国工程院院士李夕兵:坚持就会有收获“两院院士增选结果发布时,我正在实验室跟团队成员讨论深地专项,手机忽然接连响起通知。”中南大学教授李夕兵拿起手机,才发现全是祝贺他当选院士的消息。听到动静的学生们都凑过来,得知结果后都特别开心。“有几个孩子还赶紧跑出去买了鲜花,让人特别感动,这是团队共同的荣誉。”李夕兵说。但很快,他和学生们又回到工作状态,继续探讨起项目接下来该怎么干。“矿井里的问题不等人。 ”他说。过去30多年里,李夕兵一直从事金属矿安全高效开采等领域的研究。在他看来,采矿研究从来不是“纸上谈兵”。早年为摸清岩体动力灾害规律,他曾带着学生扎进潮湿、闷热的地下千米矿井。“矿体的赋存状态藏在每一寸岩层里,只有亲临现场才能摸清规律。”“搞矿业就得‘沾泥带土’,多下井、多跑现场,才能真懂工程里的难。”这是李夕兵常对学生说的话。他强调,资源埋在地下,只有开采安全了,国家的资源保障才稳固。“学无止境,科研之路没有尽头,我将带领团队在资源开发的‘深’处,继续书写矿业人的坚守。”中国科学院院士朱茂炎:做科研从来不能松懈从早上9点多名单公布,到下午与《中国科学报》连线前,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称南京古生物所)研究员朱茂炎收到了许多合作伙伴、同行朋友的消息。“朋友们是真诚祝贺,我当然也要真诚感谢。没有这些前辈、同行、团队的指引、帮助、支持,又哪有如今收获过的科研成果呢。”朱茂炎说。最让朱茂炎感动的是他的博士生导师、南京古生物所研究员陈均远的关注。陈均远已退休,目前常住广西北海,本是两耳不闻窗外事的人,也在第一时间打来了电话。“他没有说‘祝贺’,但我感觉到了他的认可。”朱茂炎告诉《中国科学报》,在他心中,老师陈均远就像一座“高山”。他希望能像老师当年一样,给团队中的青年人才更多鼓励和经验分享,努力推动地球生命演化领域的研究。朱茂炎坦言,院士是一份荣誉,更是一种责任,要规划好接下来的科研道路。“做科研从来不能松懈。我们团队从事地球和生命演化方面的研究,这项工作没有止境,毕竟我们离真相还很遥远。”中国科学院院士马克平:希望实实在在多做点事情得知当选中国科学院院士时,中国科学院植物研究所研究员马克平正在汕头参加一场国际会议。现场很热闹,而他内心却格外平静。面对这份荣誉,马克平坦言,无论能否当选院士,“我们就是希望实实在在多做点事情”。深耕生物多样性保护与生态系统恢复研究30年来,马克平带领团队系统性地构建了我国生物多样性保护的科学基础,将前沿科学研究直接应用于国家生态保护决策。未来,他希望从两方面持续发力:一是推动生物多样性保护研究进一步走向科学前沿,产出更具影响力的科研成果;二是充分发挥生物多样性研究的应用价值,将科学研究更好地融入国家决策,为生物多样性保护与恢复提供更有力的支撑。中国工程院院士俞志明:守好海洋“责任田” 育好科研“小徒弟”得知当选中国工程院院士的消息时,中国科学院海洋研究所研究员俞志明正在位于青岛西海岸古镇口园区的会议室开组会。团队顿时沸腾了起来,祝贺声此起彼伏。俞志明首先感谢了团队成员,在他看来,个人成就离不开团队,这是大家共同的荣誉。而这份荣誉,是责任,是鞭策,更是科研新起点。“对我来说,从科研到应用的成就感非常强烈,就是自己的成果在社会上对各方面都有所贡献。”俞志明表示,作为“赤潮消防员”,他对生态的守护还将继续。而他的目标十分明确:一是推动赤潮治理的“中国方案”持续走向世界,践行构建“海洋命运共同体”的重要理念,加速海洋生态保护领域技术、标准与合作的国际化,展现中国科学家在全球海洋命运共同体中的智慧与担当;二是培养优秀海洋科研人才,为年轻科研人员提供更多机会和平台,引导他们树立正确价值观,培养创新与团队协作精神。中国科学院院士张兵:要更好回报国家11月21日上午,中国科学院空天信息创新研究院(以下简称空天院)研究员张兵和学生们一起,正在备战下周举行的第十二届中国青年遥感辩论会。现场气氛紧张且忙碌,没有一个人为其他事分心。作为高光谱遥感领域的一名研究者,张兵常说,自己大学毕业后赶上了国家科技发展的“好时候”。1991年,毕业于北京大学城市与环境学系的他来到中国科学院攻读研究生,从此扎根于此,再未离开过高光谱遥感这片科研沃土。“是中国科学院培养了我,也一直对我的各方面工作给予重要支持。我要更好地回报国家,回报中国科学院。”张兵坚定地表示。 回望来路,他坦言自己的职业生涯离不开导师——中国科学院院士童庆禧的引领和培养,以及中国科学院院士郭华东科研热忱与工作激情的感染。“他们在科研道路上常走常新,无论在任何时候都始终对科学研究保持旺盛的创新活力。”这些榜样的力量不断坚定着他的科研信念。目前,张兵同时承担着空天院党委书记、副院长的管理职能。在他看来,当选院士意味着责任更重、要求更高,“无论是管理工作,还是学术研究,都需要更加努力地做好”。面向未来,他表示将继续深耕遥感科学与技术研究,紧密对接世界科技前沿和国家重大需求,致力于在基础理论和关键技术上实现新的突破。中国科学院院士蔡秀军:院士身份不是光环,而是使命的延伸11月21日上午,浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军正在医院主持一场协调会。会议结束后,他告诉《中国科学报》:“院士身份不是光环,而是使命的延伸。医学创新之路没有终点,永远是进行时,今天是一个崭新的开始。”从手术台上的医者,到实验室中的科学家,再到医院管理与政策建言的多面手,蔡秀军的角色在变,但初心始终如一。“患者把生命托付给我们,这份信任重于泰山。”面对荣誉,蔡秀军语气坚定:“健康中国建设是一场需要全体医学人共同奔赴的事业。我们必须坚持‘四个面向’,以创新回应医学难题,以技术护佑生命尊严,以仁心拓展优质医疗的覆盖广度,让医学进步惠及更多百姓。”中国工程院院士张强:第一时间打电话给母亲和老师11月21日上午,中国气象局干旱气候变化与减灾重点实验室主任张强正在赶往中国农学会农业气象分会2025年学术年会的路上。得知当选中国工程院院士的消息,他第一时间拨通了两个人的电话——自己的母亲和硕士导师、南京大学教授赵鸣,分享这份属于科研人的喜悦。而除了“喜乐”,他心中更多的是清醒与责任。“我更看重的是科研过程中每一步的收获。”这份坚守源自多年来科研路上的耳濡目染。“赵老师做学问的认真和淡泊名利的精神,对我影响至深。所以我第一时间就给老师打了电话,我想让他知道,学生有了一点小进步。”张强说。作为长期扎根西北的干旱研究专家,张强深知肩上的担子更重了。“干旱是一个世界性难题,我们虽然取得阶段性进展,但仍有太多问题需要破解。与此同时,全面破解干旱灾害监测预警与应对中的关键难题,也需要进行系统性攻关。未来,他计划加大人才培养力度,引导团队聚焦西北气候变化规律,探寻减灾防灾的有效策略,为社会发展和经济建设提供支撑。2025-11-24

-

【新华日报】中国科学院新院士朱茂炎:给地球生命写“远古家谱”,回答人类“我是谁、我从哪里来”接受记者采访时,朱茂炎正在正常处理邮件和工作。“每天上午看文献、处理邮件本是固定流程,今天到办公室后一直在处理工作邮件、回复消息、安排手头事务,并没有专门抽时间庆祝。”这位刚当选中国科学院院士的中国科学院南京地质古生物研究所研究员笑着说,自己是通过同事和同学群里的消息,才得知2025年中国科学院院士增选结果正式公布的。接受记者采访时,朱茂炎正在正常处理邮件和工作。“每天上午看文献、处理邮件本是固定流程,今天到办公室后一直在处理工作邮件、回复消息、安排手头事务,并没有专门抽时间庆祝。”这位刚当选中国科学院院士的中国科学院南京地质古生物研究所研究员笑着说,自己是通过同事和同学群里的消息,才得知2025年中国科学院院士增选结果正式公布的。谈及当选感受,朱茂炎坦言:“那么多优秀的同行竞争,最后能当选,真的挺幸运,也非常高兴。”即便当选院士,朱茂炎的科研节奏并未放缓。“最近一直在推进国家重点研发专项相关工作,这个课题的研究从来没断过。”他介绍,目前手头还在推进地球系统专项的技术系统相关项目,“科研工作容不得半点停歇,还有很多事情要做”。对于普通读者而言,“复杂生命早期演化和寒武纪大爆发、新元古代-寒武纪地层学以及地球-生命系统演化”这些研究方向显得格外专业。朱茂炎用通俗的语言解释道:“我们的研究就像是给地球生命写‘远古家谱’,追踪包括人类在内的所有动物,从生命起源到如今的演化轨迹。”他进一步说明,生命起源大约在38亿年前,目前团队研究重点是从38亿年前追踪到5亿多年前,探究地球生命如何从最简单的形态一步步变得复杂多样,以及这个过程中生命演化与地球环境变化之间的“互动关系”。“就像看一部跨越数十亿年的生命纪录片,记录着生命从‘简单模式’升级到‘复杂模式’的全过程”。这项看似遥远的基础研究,实则与人类对自身的认知紧密相关。朱茂炎表示,研究的重要意义在于回答人类最根本的疑问:“我是谁、我从哪里来”。作为基础研究领域的深耕者,朱茂炎认为,前沿基础科学不应以“有没有直接应用价值”来衡量。“我们做的是纯基础研究,它的意义在于满足人类对自然、对生命的认知需求。”他解释,基础研究的价值核心是改变人类的认知,回答那些藏在人们心中的“为什么”,“比如生命到底是怎么来的?为什么地球上会有生命?人类是不是宇宙中独一无二的存在?这些都是我们每个人可能会思考的问题,而我们的研究就是在为这些问题寻找答案。”他强调,这些问题的答案,不仅是对自然和生命的基础认知,更是人类认知世界的重要组成部分。在国际舞台上,朱茂炎团队的研究也占据重要地位。“我们在这个领域的研究和国际同行是同步的,而在某些方向上,我们处于领先水平。”谈及未来规划,朱茂炎语气坚定:“科研的路上没有止境,我会继续在这个领域做下去,推进后续各项研究工作。”这位深耕生命演化研究数十年的学者,将带着对科学的敬畏与执着,继续探寻地球生命的远古密码,为人类认知自然、认知生命贡献更多力量。新华日报·交汇点记者 张宣2025-11-21

-

-

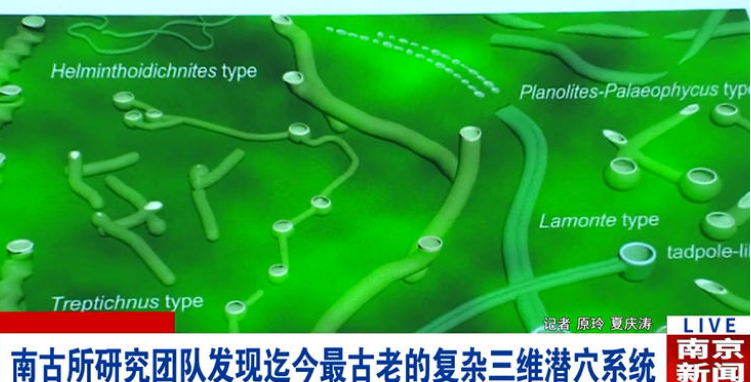

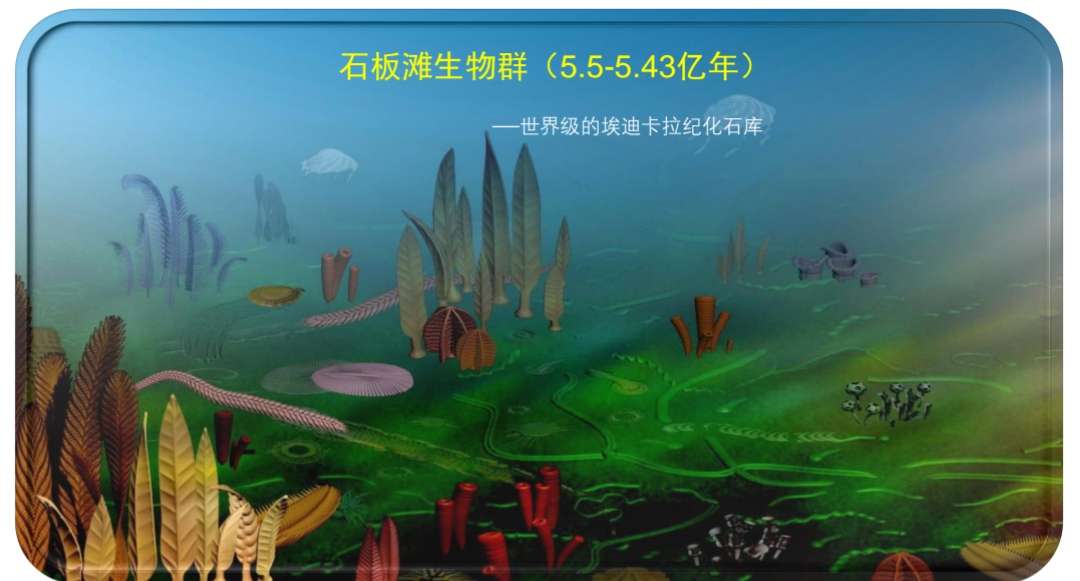

【光明日报】科学家揭示埃迪卡拉纪—寒武纪转折期生态系统变化本报南京11月2日电(记者苏雁、光明网记者姬尊雨)距今约5.39亿年的埃迪卡拉纪—寒武纪转折期,记录了地球历史上最为深刻的生态系统变革之一。近日,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)早期生命研究团队在湖北宜昌“石板滩生物群”研究中取得重要进展,发现了迄今最古老的复杂三维潜穴系统,为理解埃迪卡拉纪—寒武纪转折期生态系统的重大转型提供了关键行为学证据。相关成果日前发表于国际学术期刊《科学进展》。本报南京11月2日电(记者苏雁、光明网记者姬尊雨)距今约5.39亿年的埃迪卡拉纪—寒武纪转折期,记录了地球历史上最为深刻的生态系统变革之一。近日,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称“南京古生物所”)早期生命研究团队在湖北宜昌“石板滩生物群”研究中取得重要进展,发现了迄今最古老的复杂三维潜穴系统,为理解埃迪卡拉纪—寒武纪转折期生态系统的重大转型提供了关键行为学证据。相关成果日前发表于国际学术期刊《科学进展》。在埃迪卡拉纪,海洋底部覆盖着几乎静止不动、形态各异的各类生物,显得静谧而奇异;而寒武纪的海洋则变得热闹起来,在相对短暂的地质时期内,现代几乎所有动物门类的“祖先”相继出现。从“静默世界”到“生命爆发”,转折如何发生?南京古生物所研究员陈哲与博士生刘雅榕对湖北宜昌“石板滩生物群”(距今约5.5亿—5.43亿年)的遗迹化石进行了系统研究,在埃迪卡拉纪向寒武纪过渡时期的生物群中,发现了多个遗迹化石种,并建立一个新遗迹化石种。结合该生物群中已发现的三维遗迹化石及蝌蚪状遗迹,研究人员深入讨论了动物垂向探索行为出现的演化与生态学意义,揭示了动物复杂行为在寒武纪大爆发前夕就已出现。这些遗迹化石的发现,代表着该时期动物不仅在二维表面活动,还开始向更深的沉积物中推进,显示出高效、复杂的三维探索行为。和原有认识相比,本次发现将复杂的动物行为对海底环境的改造时间提早了近一千万年。从“二维”到“三维”的行为转变,带来了怎样的后果?埃迪卡拉型生物依赖海底的微生物席生活,但动物的垂向探索行为却像一台“翻土机”,促使微生物席逐渐衰退,不断动摇埃迪卡拉型生物的生态根基,为其他后生动物多样性演化创造了新的生态机遇。在多种生物与非生物因素的协同作用下,这一过程最终推动了埃迪卡拉纪—寒武纪生态系统的深刻转型。“这些发现表明‘寒武纪大爆发’是由埃迪卡拉纪一系列的前期创新,尤其是行为创新所铺垫和催化的。这也代表,动物不仅是环境的产物,也逐步成为改变环境的强大力量。”陈哲说。2025-11-03

-

【南京新闻】南古所新发现 破解“静默世界”到“生命爆发”演化之谜大约5.39亿年前,地球生命经历了一场被称为“寒武纪大爆发”的演化革命,几乎所有现代动物门类在短短几百万年内“突然”出现。而在此之前,是长达近一亿年世界显得相对“静默”的“埃迪卡拉纪”,如何从“静默世界”跨越到“生命爆发”,是困扰科学家已久的谜题。近日,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队在湖北宜昌"石板滩生物群"研究中取得重要进展,为理解埃迪卡拉纪—寒武纪过渡期间生态系统的重大转型提供了关键行为学证据,相关成果已发表于国际权威综合性学术期刊《科学进展》(Science Advances)上。大约5.39亿年前,地球生命经历了一场被称为“寒武纪大爆发”的演化革命,几乎所有现代动物门类在短短几百万年内“突然”出现。而在此之前,是长达近一亿年世界显得相对“静默”的“埃迪卡拉纪”,如何从“静默世界”跨越到“生命爆发”,是困扰科学家已久的谜题。近日,中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队在湖北宜昌"石板滩生物群"研究中取得重要进展,为理解埃迪卡拉纪—寒武纪过渡期间生态系统的重大转型提供了关键行为学证据,相关成果已发表于国际权威综合性学术期刊《科学进展》(Science Advances)上。距今约5.39亿年前的埃迪卡拉纪-寒武纪转折期,记录了地球历史上最为深刻的生态系统变革。这一时期,后生动物发生了从海底表面二维活动到向沉积物深部三维探索的行为转变,成为推动生态系统变革的重要因素。这种“底质改造”过程,将原本由微生物席主导、结构单一的海洋底质,变成了被生物扰动、层次分明的现代型海底,永久性地改变了地球环境与生命演化的轨迹。南京古生物所研究员陈哲与博士生刘雅榕,对湖北宜昌“石板滩生物群”(距今约5.5~5.43亿年)的遗迹化石进行了系统研究,发现了Treptichnus 属中的多个遗迹化石种,并建立一个新遗迹化石种Treptichnus streptosus. 结合该生物群中已发现的三维遗迹化石Lamonte及蝌蚪状遗迹,深入讨论了动物垂向探索行为出现的演化与生态学意义,并揭示了动物复杂行为在寒武纪大爆发前夕就已出现。Treptichnus被视为动物首次向沉积物内部进行“三维探索”的标志性遗迹,具有重要的演化生物学、动物行为学和生态学意义,其属内T. pedum的首次出现被正式定义为埃迪卡拉纪-寒武纪的分界标志。石板滩的新发现将这一革命性行为的出现时间大幅提前。研究不仅报道了新种 T. streptosus,还识别出 T. cf. bifurcus,T. rectangularis,T. pollardi 等多个遗迹种,表明当时动物的掘穴行为已经呈现出显著的多样性。与此同时,石板滩生物群中还保存了Lamonte 及蝌蚪状遗迹化石等三维潜穴。这些垂向探索行为的集中出现,反映了早期的沉积物生态分层和复杂觅食行为,代表了造迹生物对底质改造的能力逐渐加强。研究发现,Lamonte在石板滩生物群中产生了密集的生物扰动,不仅破坏了沉积物表面的微生物席,还进一步瓦解了依赖微生物席生存的埃迪卡拉型生物的生态环境,从而成为约5.5亿年前第一次埃迪卡拉生物群灭绝事件的潜在原因之一。这些复杂行为的出现及其生态累积效应,在埃迪卡拉纪末期持续增强,促使微生物席逐渐衰退,不断动摇埃迪卡拉型生物的生态根基,同时为其他后生动物多样性演化创造了新的生态机遇。在多种生物与非生物因素的协同作用下,这一过程最终推动了埃迪卡拉纪—寒武纪生态系统的深刻转型。这项研究也进一步确认,石板滩生物群保存了丰富多样的遗迹化石和实体化石组合,是研究隐生宙-显生宙之交生态系统巨变的重要窗口。南京广电▪牛咔视频记者:原玲 夏庆涛制作:南京广电融媒新闻中心责任编辑:高菲2025-11-03

-

【新华网】远古发现丨我国科学家发现最古老的动物“地下公寓”新华社南京10月30日电(记者王珏玢)记者30日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所早期生命研究团队在湖北宜昌石板滩生物群中首次系统性发现一套复杂的三维动物潜穴遗迹化石。这套遗迹化石距今约有5.5亿年历史,是目前最古老的复杂三维动物洞穴化石之一。新华社南京10月30日电(记者王珏玢)记者30日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所早期生命研究团队在湖北宜昌石板滩生物群中首次系统性发现一套复杂的三维动物潜穴遗迹化石。这套遗迹化石距今约有5.5亿年历史,是目前最古老的复杂三维动物洞穴化石之一。这一新发现将动物复杂掘穴行为的确切出现时间提前了约1000万年。相关研究成果当天发表在国际学术期刊《科学进展》。此次研究发现的新遗迹种“旋脊锯形迹”。(中国科学院南京地质古生物研究所供图)此次研究中,科研团队发现的三维潜穴化石复杂程度令人惊叹。它们忠实记录下约5.5亿年前远古动物在海底泥沙里“钻、撬、挖、住”留下的“地下工程”:有的呈“之”字或阶梯状形态,显示掘穴生物进行有节奏、可重复的推进和探测;有的像包含“前厅”“通道”“餐厅”等多种功能结构的“复式公寓”;还有的酷似蝌蚪,一头膨大,仿佛动物挖了一个“取食坑”后掉头离开。根据其中一类“之”字形遗迹,科研团队还建立起一个新遗迹化石种——“旋脊锯形迹”。图片由ai生成。(陈哲供图)位于三峡地区的石板滩生物群地质年代约5.5亿至5.43亿年前,被誉为从埃迪卡拉纪向寒武纪过渡的“咽喉”。石板滩生物群的遗迹化石复原图。(中国科学院南京地质古生物研究所供图)“发现这些复杂的‘地下工程’,意义远不止于证明‘远古的虫子会打洞’。它彻底改变了我们对当时动物能力的认知,约5.5亿年前远古动物对生态空间的利用,发生了从二维平面到三维立体的根本性跃迁。”领导此项研究的南京古生物所研究员陈哲介绍,这些远古“挖掘工”的行为很可能既“拆毁”了当时一些生物赖以附着和生存的“地基”,引发了对生存空间和资源的激烈争夺,又给海底环境“松了土”,改变了氧气和营养物质的循环、分布。旧平衡被打破,新生态位产生,也为此后寒武纪大量动物“集体登场”搭好了“舞台”。2025-10-31