媒体关注

-

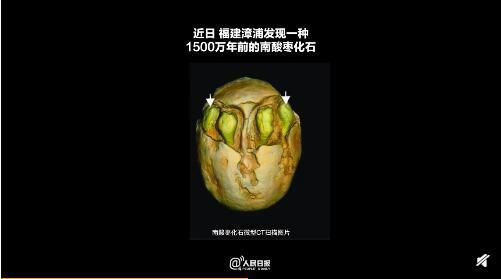

【中国新闻网】科学家发现1500万年前木乃伊化南酸枣果化石

2020年11月19日 来源:中国新闻网

中国科学院南京地质古生物研究所19日消息,该所王姿晰博士、史恭乐副研究员、舒军武副研究员、硕士研究生尹素心与美国芝加哥植物园的同行合作,在福建发现了1500万年前木乃伊化南酸枣果化石。这也是全球首例具有7个萌发孔的南酸枣属果化石。

该项研究成果已发表于国际古植物学专业期刊《古植物学和孢粉学评论》上。

南酸枣又名五眼果,其果实具有5个萌发孔,有着“五福临门”的寓意。南酸枣的果实在热带雨林中被多种动物食用,种子也被进行多途径传播,其中鹿科动物和犀鸟作为主要的食用和传播者发挥着积极的作用。

南酸枣的果实是由薄果皮、木质内果皮、可食用的中果皮和果肉组成,在中国南方其果肉常被加工成南酸枣糕,是备受人们喜爱的零食。据考古学证据显示,早在8000多年前,古人就已经开始食用南酸枣,并且喜欢将其果实大量储存起来。

该研究报道了全球首例具有7个萌发孔的南酸枣属果化石,并建立了新种福建南酸枣。现生南酸枣属仅有南酸枣一种,是东亚特有植物。此次福建南酸枣化石的发现表明:中新世时南酸枣属的形态特征比现代更为多样化。事实上,在渐新世时南酸枣属就已广泛分布于欧亚大陆,但在中新世大暖期之后,该属在欧洲便消失了,东亚地区现也仅存一种南酸枣。

古植物学和环境考古资料显示,南酸枣属在东亚地区自渐新世以来几乎保存着连续的记录。通过古生态学分析显示,南酸枣属的生态适应范围较广,这个特点可能是该属在东亚地区一直延续至今的一个重要原因。

相关研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金、江苏省青年基金、现代古生物学和地层学国家重点实验室项目等联合资助。2020-11-23 -

【网易新闻】形态更多样!1500万年前的枣被发现 有7个萌发孔与现代南酸枣不同

2020年11月22日 来源:网易新闻

1500万年前的枣被发现。不少古代生物和印记的发现,都让考古学家们如获至宝。而最近在福建漳浦,中、美古生物学者发现了7枚1500万年前的南酸枣化石,并从中揭开了远古南酸枣在形态结构方面的多样性。

据悉,发现的化石里,首次出现了具有7个萌发孔的果实,这与现代南酸枣顶端一般是3-6个萌发孔不同。这说明,1500万年前的远古南酸枣,形态比现代“子孙”更加多样。

在2000万年前,南酸枣曾广泛分布于欧亚大陆,不过后来成了东亚地区特有的植物。考古证据显示,早在8000多年前,古人就已经开始食用南酸枣,并且将其果实大量储存起来。

不过,这次发现的化石不同于传统的化石形成方式,而是通过干枯、脱水的方式立体保存了下来。对于这一发现,不少网友调侃是“木乃伊酸枣”。

南酸枣的果核较大且非常坚硬,部分果实顶端有五个眼,自古以来就象征着“五福临门”的意思。其又名四眼果,果可生食或酿酒。果核可作活性炭原料。

不久前,科研人员很惊喜地发现,在河姆渡遗址中,有着较多的南酸枣核存留,有时甚至是成坑的。这证明了,在河姆渡人生活的时代,其居所附近是有着南酸枣树生长的,而且先民们已经意识到南酸枣的果实可食用。

除了河姆渡遗址,南酸枣核还曾经发现于跨湖桥和田螺山。2020-11-23 -

-

【新华网】中美学者发现1500万年前“木乃伊”南酸枣化石2020年11月19日 来源:新华社

新华社南京11月19日电(记者王珏玢)记者19日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,中、美古生物学者最近在福建漳浦发现一种1500万年前的南酸枣化石。就像人们熟知的木乃伊,这些干枯、脱水的化石将远古南酸枣的形态结构立体保存了下来。

南酸枣是一种生活在热带、亚热带的乔木,在我国浙江、福建、云南等地有分布。考古证据显示,早在8000多年前,古人就已经开始食用南酸枣,并且将其果实大量储存起来。

此次,研究团队共发现7枚“木乃伊”南酸枣果实化石,它们的形态结构与现代南酸枣基本相同。稍有不同的是,现在的南酸枣果实,顶端有3至6个俗称为“眼”的萌发孔。而发现的化石里,首次出现了具有7个萌发孔的果实。这说明,1500万年前的远古南酸枣,形态比现代“子孙”更加多样。

“古植物学和环境考古资料显示,在2000万年前,南酸枣曾广泛分布于欧亚大陆。而现在,它成了东亚地区特有的植物。我们的研究说明,南酸枣很久以前就在欧洲消失,而在我国华南地区,它们很可能从远古时代一直延续生存至今。”参与此项研究的中科院南古所助理研究员王姿晰说。

相关研究成果已于近日发表在国际期刊《古植物学和孢粉学评论》上。2020-11-23 -

【北京晚报】同一植物长不同叶子果实,古生物学家发现1.25亿年前凌源变果化石

2020年11月11日 来源:北京晚报

记者昨天从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,来自该所和福建农林大学的古生物学者最近在辽宁省凌源市发现一种约1.25亿年前的奇特被子植物化石:凌源变果。这种有趣的远古植物,同一个植物个体上长着形态各不相同的叶子和果实,这为人们探知早期被子植物的形态打开了窗口。

领导此项研究的中科院南古所研究员王鑫介绍,被子植物通俗来讲就是开花结果的植物。它们是植物界中最进化、种类最多、分布最广的一个类群。目前全世界范围内的被子植物约30万种,占现生植物界种类的绝大多数。现在的被子植物,同一种植物的叶、花、果实等器官形态基本一致,而凌源变果之所以特别,在于一个“变”字。

此次发现的凌源变果化石,长约17厘米、宽12厘米,其中保存了植物末端的多个器官,包括茎、叶、花蕾、果实等。从形态上看,同一棵凌源变果上长出了多种模样的叶片和果实:有的叶片具有细长叶柄,有的则没有叶柄,直接长在枝上。有的果柄短而粗,上面聚集生长着很多个果实,有的果柄则细而长,上面只长着一两个果实。

“这些不同特征如果放在现代植物中,有可能已经跨越了很多不同的生物类别。但在1.25亿年前,它们确实出现在了同一棵植物上。这充分说明,早期被子植物在形态上还有很大的可塑性和不稳定性。”王鑫说。据新华社2020-11-18 -

【新华网】古生物学家发现1.25亿年前“善变”植物

新华社南京11月10日电(记者王珏玢)记者10日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,来自该所和福建农林大学的古生物学者最近在辽宁省凌源市发现一种约1.25亿年前的奇特被子植物化石:凌源变果。这种有趣的远古植物,同一个植物个体上长着形态各不相同的叶子和果实,这为人们探知早期被子植物的形态打开了窗口。

领导此项研究的中科院南古所研究员王鑫介绍,被子植物通俗来讲就是开花结果的植物。它们是植物界中最进化、种类最多、分布最广的一个类群。目前全世界范围内的被子植物约30万种,占现生植物界种类的绝大多数。现在的被子植物,同一种植物的叶、花、果实等器官形态基本一致,而凌源变果之所以特别,在于一个“变”字。

此次发现的凌源变果化石,长约17厘米、宽12厘米,其中保存了植物末端的多个器官,包括茎、叶、花蕾、果实等。从形态上看,同一棵凌源变果上长出了多种模样的叶片和果实:有的叶片具有细长叶柄,有的则没有叶柄,直接长在枝上。有的果柄短而粗,上面聚集生长着很多个果实,有的果柄则细而长,上面只长着一两个果实。

“这些不同特征如果放在现代植物中,有可能已经跨越了很多不同的生物类别。但在1.25亿年前,它们确实出现在了同一棵植物上。这充分说明,早期被子植物在形态上还有很大的可塑性和不稳定性。”王鑫说。

相关研究成果已于近日发表在国际学术期刊《历史生物学》上。(完)2020-11-16 -

【金陵晚报】五只眼睛,还有大钳子 南古专家揭秘麒麟虾2020年11月6日 来源:金陵晚报

南报融媒体记者 毛庆

昨天,英国《自然》杂志最新报道了由中国科学院南京地质古生物研究所科学家发现的一种5亿多年前长相奇异的“章氏麒麟虾”化石。这是我国云南“澄江动物群”中又一项新的重大科学发现,为生物进化论增添了又一有力实证。在地球这个充满生机的星球上,生命经历了约40亿年的漫长历史。然而,直到5亿多年前的寒武纪时代,复杂多样的生命才在地球上突然出现。这一重大生命演化事件,被称为“寒武纪大爆发”。达尔文进化论中提出,破解“寒武纪大爆发”之谜的方法,即科学家需要找到动物门类起源的过渡型祖先化石。

此次,由朱茂炎研究员主导的寒武纪大爆发研究组在澄江动物群中找到了解答“节肢动物起源之谜”的关键化石——“章氏麒麟虾”。

之所以称为“麒麟虾”,是因为它如同中国传统神话中的“四不像”瑞兽——麒麟一般,身体嵌合了多种动物的形态特征。

“麒麟虾”是虾形,长有五只眼睛,拥有当时海洋中巨型捕食型动物“奇虾”的“大钳子”,以及我们现在熟知的节肢动物(如无处不在的蚊、虫、虾、蟹)的多种特征。

研究团队采用多种技术手段,对“麒麟虾”化石进行了精细的比较解剖学研究,计算反演出早期节肢动物演化关系和附肢形态转变的新模型。结果表明,“麒麟虾”代表了达尔文进化论预言的重要过渡化石,它架起了从奇虾演化到真节肢动物的中间桥梁,填补了节肢动物起源过程中关键的缺失环节,给生物进化论增添了一个强有力的化石证据。2020-11-06 -

-

-