媒体关注

-

【人民网】中美科学家发现远古海底生物化石2020年9月14日 来源:人民日报海外版02版

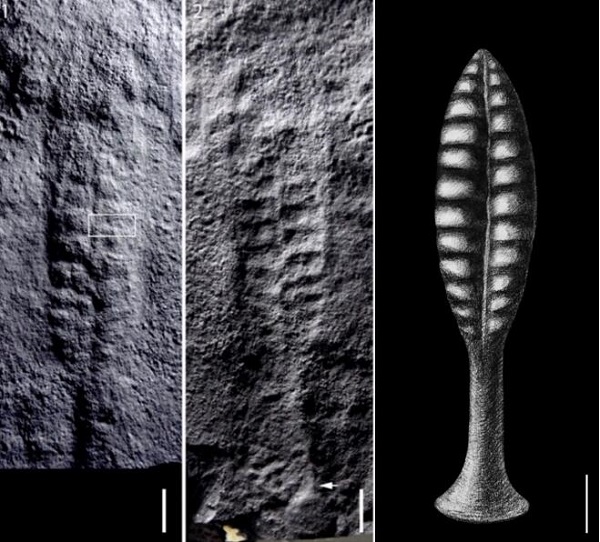

本报南京9月13日电 (记者姚雪青)记者日前从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所早期生命研究团队与美国学者合作,在中国湖北三峡地区的石板滩生物群中,发现了4种形似树叶的远古生物。这些“树叶”实际上是形态奇特的早期动物,它们生活在远古海洋底部。相关研究成果已发表在古生物学国际专业期刊《古生物学杂志》上。

据介绍,这一研究发现来源于22块从湖北三峡地区挖掘的化石,研究人员最终确定这些是来自5.5亿年前的早期动物。参与此项研究的中科院南古所副研究员庞科介绍,此次新发现的这4种古生物生活在约5.5亿年前的海底,现已完全灭绝。从形态上看,这4种古生物大体相似,体长都在10厘米左右,长得很像树叶叶片。

庞科介绍,埃迪卡拉纪的时代为6.35亿-5.41亿年之间。解开这些生存年代比寒武纪生命大爆发还早的远古“树叶”谜团,或将为人类探索早期生命演化提供重要线索。

2020-09-15 -

【中国青年报】南京地质古生物研究所:5.5亿年前的海底躺着一群形似树叶的动物

中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队与美国学者合作,在我国湖北三峡地区的石板滩生物群中,发现4种形似树叶的远古生物。与真正长在树枝上的叶子不同,这些“树叶”实际上是形态奇特的早期动物,它们生活在远古海洋底部。

参与此项研究的中科院南古所副研究员庞科介绍:此次新发现的这4种古生物,生活在约5.5亿年前的海底,现在已经完全灭绝。形态上看,这4种古生物大体相似,体长都在10厘米左右,长得很像树叶叶片。独特的是,这些远古“树叶”底端长着圆形吸盘。它们靠吸盘吸附在海底,“树叶”的“茎干”和“叶片”部分,则直立在海水中。在5.5亿年前,这些海底“树叶”是一大类数量特别众多、分布十分广泛的生物。但是直到今天,人们对它们的生物属性仍然所知不多。它们的生存年代,比著名的“寒武纪生命大爆发”还早。解开这些远古海底“树叶”的谜团,可能会为人类探索早期生命演化提供重要线索。

相关研究成果已于近日发表在古生物学国际专业期刊《古生物学杂志》(Journal of Paleontology)上。2020-09-14 -

-

-

-

【GLOBAL TIMES】Chinese, US scientists find 550 million years ago ‘leaves’ in Central China's Hubei2020年9月9日 来源:GLOBAL TIMES

Leaf-like ancient creatures that lived at the bottom of an ancient sea about 550 million years ago, have been discovered in the Shibantan biota in the Three Gorges region of Central China's Hubei Province, by the early life research team of the Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS), in collaboration with American scholars, the staff of NIGPAS told the Global Times on Tuesday.

Unlike the leaves that grow on branches, these "leaves" are actually curiously shaped early animals that lived at the bottom of the ancient ocean.

The four ancient creatures are extinct. They look roughly similar, with a body length of about 10 centimeters and a leaf-like appearance, Pang Ke, associate professor of NIGPAS told Xinhua.

The frondose fossils have rounded suckers at the bottom. They stick to the bottom of the sea with suction cups, while the stem and leaf parts stand upright in the water. They normally sway with the water under the sea. The researchers speculate that they feed by absorbing small particles of organic matter from seawater as they swayed.

According to NIGPAS, the Ediacara-type organisms are macroscopic, soft-bodied eukaryotes that prospered in the late Ediacaran. They constitute the unique macroscopic fossil biota on the eve of the Cambrian Explosion, which was a landmark in the evolution of early macroscopic organisms.

A typical frondose fossil consists of an upright leaf-like body (petalodium), a connecting stem and a basal attachment disc. Frondose fossils are widespread and occur in great numbers. However, due to their simple external morphology and preserved without internal anatomical information, we know nearly nothing about their phylogenetic affinities, NIGPAS told the Global Times.

Early workers interpreted them to be early sea pens, but ontogenetic and phylogenetic evidence has rejected this hypothesis. Recent studies suggested these frondose fossils might represent crown- or total-groups of metazoa, acording to NIGPAS.

Some 550 million years ago, these undersea "leaves" were a particularly large and widespread group of creatures. But to this day, little is known about their biological properties. They predate what is known as the Cambrian Explosion. Unraveling the mystery of these ancient undersea "leaves" may provide important clues to the evolution of early life, Pang told Xinhua.

2020-09-10 -

【中国科学报】发现几丁虫更接近为一类独立的原生生物2020年9月4日 来源:中国科学报

本报讯(记者沈春蕾)中国科学院南京地质古生物研究所副研究员梁艳团队与来自中南大学以及爱沙尼亚、美国、英国等国家的古生物学家合作,就几丁虫的生物学属性开展了新的研究,认为其更接近为一类独立的原生生物。该研究成果日前在线发表于《地质学》。

作为一类已灭绝的具有机质壳壁的海洋微体生物化石,几丁虫广泛存在于奥陶纪至泥盆纪的各类海相沉积物中,在年代地层和生物地层对比中发挥着重要作用。自1931年几丁虫被首次报道以来,关于这类小瓶小罐小棒状化石的生物学属性就一直争论不休,未有定论。

在20世纪80年代前,根据形态特征,几丁虫常被与原生动物,如跟足虫、纤毛虫、鞭毛虫、有孔虫等联系在一起,进行比较。但由于独特的口盖或口塞,使其从形态学上与已知的原生生物均有显著区别。

随着1963年一批呈茧状保存标本的问世,几丁虫逐渐被视为某类具有软躯体的后生动物的卵或卵囊。然而,通过与现生海洋生物学家的合作交流,新近研究显示,几丁虫的种内形态差异明显大于现代海生无脊椎动物卵的形态差异,进而说明其为后生动物卵的可能性很低。

梁艳等人采用近红外显微成像、显微CT、双束电子扫描和场发射电子成像等多项技术手段,发现长久以来被认为是畸变的特异标本实则是记录几丁虫生殖瞬间的关键材料。

她告诉《中国科学报》,这类特异标本的一大共性是在一个标本的反口极方向(俗称底部)发育一个与该标本具有相同形态特征的、个体略小的不完整标本。通过对20枚特异标本的深入研究,识别出几丁虫的两种生殖模式:一个母体一次繁殖一个后代或一次繁殖多个后代。其中,一个几丁虫母体一次繁殖多个后代的生殖模式是通过子代复制母体的形态特征来产生新的个体,新个体一旦发育成熟,脱离母体,就已经是一个与母体具有高度一致形态特征的完成体。

“根据已有的材料和研究结果,我们对几丁虫的生殖过程进行了复原。”梁艳说,在高分辨率下的超微结构分析显示,无论是生殖标本内部出现的海绵状构造、丛状或枝状构造,抑或是致密的壳表或壳体,均由直径为几十或百余纳米的球形颗粒组成。这些颗粒的大小和排列方式不同,形成各类形态构造,并最终发展成致密的壳体。

几丁虫的超微结构和生殖方式的最新研究成果显示,结合几丁虫呈辐射对称壳体的形态特征、广泛的古地理分布和生态分布、较为显著的种内差异,几丁虫更可能为一类独立的原生生物,而非后生动物的卵或卵囊。

相关论文信息:https://doi.org/10.1130/G47865.1

2020-09-09 -

【中新网】中外科学家最新研究揭示中国东部第三纪“海侵之谜”2020年9月8日 来源:中国新闻网

中新网南京9月8日电 (杨颜慈)中国东部白垩纪晚期至第三纪早期,发育了大量内陆含盐油气盆地,例如胜利油田、中原油田、江苏油田和江汉油田等。自1979年在胜利油田发现海生枝管藻与龙介虫化石之后,中国东部是否发生过海侵成为了石油学界争论的焦点。

据中国科学院南京地质古生物研究所8日消息,为了解决这一困扰石油界的谜题,该所孟凡巍副研究员,与南京大学倪培教授、乌克兰科学院Galamay博士等合作,对江苏金坛盐矿的钻孔进行了研究,通过对金坛盆地始新世石盐流体包裹体成分进行分析,揭开了中国东部第三纪的“海侵之谜”。

研究发现,在金坛盆地盐矿下部发现其石盐流体包裹体中的卤水成分类似于同时期海水,而在盐矿上部其卤水成分逐渐转化为内陆盐湖成分。这一发现,有力地支持了中国东部存在海侵的观点。

该研究结果目前已经发表于石油地质学领域国际学术期刊《海洋和石油地质学》(Marine and Petroleum Geology)上。

科研人员介绍,中国东部是否发生过海侵成为了石油学界争论的焦点,海侵所在的层位往往富集蒸发岩与主力烃源岩,因此这一问题造成持续了40多年的学术争论。

古生物学者持海侵观点的证据为有孔虫、钙质超微化石、沟鞭藻等海相化石,有专家认为,渤海湾盆地胜利油田有些沟鞭藻化石为海相来源,并且这些化石同时出现在新疆西部的海侵沉积中,两者虽远隔千里却可以对比。

然而有地球化学分析却发现这些钙质超微化石壳的锶同位素成分明显高于同期海水,表明这些生物生活在与海水成分明显不同的内陆盐湖环境。

研究人员分析,由于海水入侵的事件可以在短时期产生,在地质记录中很难保存,因此双方的观点都有一定的证据。然而石盐沉积在地质历史中是可以记录极为短暂的地质事件的。

本次研究发现,在金坛盆地盐矿下部发现其石盐流体包裹体中的卤水成分类似于同时期海水。但是,海水入侵后由于内陆环境的影响,形成了“海源陆相”的沉积环境,卤水成分发生了极大转变。这一发现也解决了石油界长期以来的争论,为中国东部油气田白垩纪晚期至第三纪早期烃源岩的正确评价提供了理论基础。

该研究得到中国自然科学基金中以合作项目以及中科院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目的支持。(完)

2020-09-09 -

-

【新华网】中美科学家发现5.5亿年前海底“树叶”2020年9月8日 来源:新华网

新华社南京9月8日电(记者王珏玢)记者8日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所早期生命研究团队与美国学者合作,在我国湖北三峡地区的石板滩生物群中,发现4种形似树叶的远古生物。与真正长在树枝上的叶子不同,这些“树叶”实际上是形态奇特的早期动物,它们生活在远古海洋底部。

参与此项研究的中科院南古所副研究员庞科介绍,此次新发现的这4种古生物,生活在约5.5亿年前的海底,现在已经完全灭绝。形态上看,这4种古生物大体相似,体长都在10厘米左右,长得很像树叶叶片。

独特的是,这些远古“树叶”底端长着圆形吸盘。它们靠吸盘吸附在海底,“树叶”的“茎干”和“叶片”部分,则直立在海水中。平时,这些海底“树叶”随海水摇曳。研究人员推测,它们在摇摆的过程中吸收海水中的有机物小颗粒为生。

“在5.5亿年前,这些海底‘树叶’是一大类数量特别众多、分布十分广泛的生物。但是直到今天,人们对它们的生物属性仍然所知不多。它们的生存年代,比著名的‘寒武纪生命大爆发’还早。解开这些远古海底‘树叶’的谜团,可能会为人类探索早期生命演化提供重要线索。”庞科说。

相关研究成果已于近日发表在古生物学国际专业期刊《古生物学杂志》(Journal of Paleontology)上。(完)

2020-09-09