媒体关注

-

【光明网】南京古生物所等揭示中国东部第三纪海侵迹象2020年9月7日 来源:光明网

中国东部白垩纪晚期至第三纪早期,发育了大量内陆含盐油气盆地,如胜利油田、中原油田、江苏油田和江汉油田等。自1979年在胜利油田发现海生枝管藻与龙介虫化石,中国东部是否发生过海侵成为石油学界争论的重点,海侵所在的层位往往富集蒸发岩与主力烃源岩,因此这一问题造成持续多年的学术争论。

古生物学者持海侵观点的证据为有孔虫、钙质超微化石、沟鞭藻等海相化石,有专家认为,渤海湾盆地胜利油田有些沟鞭藻化石为海相来源,并且这些化石同时出现在新疆西部的海侵沉积中,两者虽远隔千里却可以对比。然而有地球化学分析发现,这些钙质超微化石壳的锶同位素成分明显高于同期海水,表明这些生物生活在与海水成分明显不同的内陆盐湖环境。由于海水入侵的事件可以在短时期产生,在地质记录中很难保存,因此双方的观点都有一定的证据。

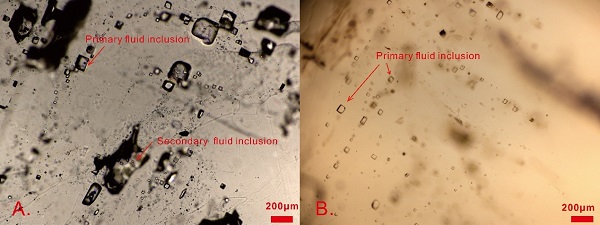

石盐沉积在地质历史中可以记录极为短暂的地质事件。中国科学院南京地质古生物研究所副研究员孟凡巍,与南京大学教授倪培、乌克兰科学院博士Galamay等合作,对江苏金坛盐矿的钻孔进行研究,通过分析金坛盆地始新世石盐流体包裹体成分,在金坛盆地盐矿下部发现其石盐流体包裹体中的卤水成分类似于同时期海水,而在盐矿上部其卤水成分逐渐转化为内陆盐湖成分。相关研究成果发表在《海洋和石油地质学》(Marine and Petroleum Geology)上。

这一发现支持了中国东部存在海侵的观点,但是海水入侵后因内陆环境的影响,形成“海源陆相”的沉积环境,卤水成分发生较大转变。同时,研究也解决石油界长期以来的争论,为中国东部油气田白垩纪晚期至第三纪早期烃源岩的正确评价提供理论基础。

研究工作得到中国自然科学基金中以合作项目、中科院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目的支持。

2020-09-08 -

【科技日报】帮人类找石油的亿年几丁虫身世之谜解开了

科技日报南京9月2日电(记者张晔)今天,当我们挖开数亿年前的沉积岩,随便掰一块,其中可能就有成千上万个几丁虫化石,它们为寻找油气资源立下汗马功劳。但是,自1931年被首次报道以来,关于这类小虫的生物学属性就一直争论不休,未有定论。

9月2日,记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所与中外科学家合作,对几丁虫的生物学属性开展研究,并取得新的认识。该研究成果已在国际地学期刊《地质学》在线发表。

几丁虫是生活在4.8~2.6亿年之前的奥陶纪至泥盆纪海洋中的微体生物,它形同瓶瓶罐罐,身长只有数百微米,外面是辐射对称的有机质壳体,里面是柔软的身躯,与其他生物不同的是,它有一个独特的口盖或口塞封闭身体,就像大海中的漂流瓶。

过去,有的科学家猜测它与纤毛虫、有孔虫类似,是一种原生动物;后来,还有人认为它是某种后生动物的卵或卵囊。但是,这些猜测均没有有力证据,反而引发多重争议。

中科院南京地质古生物所梁艳副研究员等与来自爱沙尼亚、美国、英国和中南大学的古生物学家合作,采用近红外显微成像、显微CT、双束电子扫描和场发射电子成像等多项技术手段,在数百枚化石中发现,过去被人当作畸变的特异标本,其实是几丁虫生殖瞬间的定格。

在显微镜下观察这些微小化石,几丁虫的生殖过程就像挤牙膏:首先,一个形态相同、个体略小的幼体会从母体底部冒出头来,当幼体在母体内长出外壳后,就与母体脱离,母体底部的“洞”则慢慢回缩消失。有的几丁虫一次生一只,有的一次生一串。这两种生殖方式与出芽和横裂生殖分别具有一定的相似性,但又有明显不同。

“我们研究了几丁虫的超微结构和生殖方式,并结合几丁虫呈辐射对称壳体的形态特征、广泛的古地理分布和生态分布、较为显著的种内差异,判断几丁虫更可能为一类独立的原生生物,而非后生动物的卵或卵囊。”梁艳告诉记者,弄清几丁虫的生物学属性,对年代地层和微体生物进化研究具有重要意义。

显微CT下的特异标本。均可在母体标本体室内清晰地观测到子代的壳体

近红外显微成像(A,L)和经双束扫描电镜切割后在场发射电镜下观测的超微结构

几丁虫生殖过程复原示意图

图片由中科院南京地质古生物所提供。2020-09-04 -

【南报网】南古专家揭秘这种3亿年前海洋生物的生殖模式

2020年9月2日 来源:南报网

几丁虫是生存于距今5到3亿年前的奥陶纪至泥盆纪的海洋生物,数量巨大,极其微小,只有显微镜下才能看到,形状类似于小瓶小罐或小棒,在近百年的研究当中,几丁虫具有非常重要的生物地层学意义,可以协助人们找到石油、矿产等资源,然而,从1931年被首次报道以来,关于几丁虫到底是什么样的生物一直争论不休,未有定论。

在上世纪80年代之前,几丁虫常被与原生动物,如跟足虫、纤毛虫、鞭毛虫、有孔虫等联系在一起,进行比较。随着1963年一批呈茧状保存标本的问世,几丁虫逐渐被作为是某类具有软躯体的后生动物的卵或卵囊。但这两种结论都没有确切证据支持。

近年来,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员梁艳等与来自爱沙尼亚、美国、英国和中南大学的古生物学家合作,从大量标本中获得20枚精美的特异标本,采用近红外显微成像、显微CT等技术手段,揭示几丁虫的生殖模式。

梁艳介绍,通过对20枚特异标本的深入研究,识别出几丁虫的两种生殖模式:一个母体一次繁殖一个后代或一次繁殖多个后代。几丁虫的子代仅在母体的底部“出芽”。虽然子代的体室以类似“出芽”的方式呈现在母体的底部,但在母体的体室内,子代的颈部也几乎在同步进行生长。而一个几丁虫母体一次繁殖多个后代的生殖模式是通过子代复制母体的形态特征来产生新的个体,新个体一旦发育成熟,脱离母体,就已经是一个与母体具有高度一致形态特征的完成体。“通过我这项研究,我们就进一步确定了几丁虫是一类独立的原生生物,而不是某一类生物的卵或者是卵囊,对后续进行开展进一步的生物地层学研究,或者是生物多样性的研究,具有着非常重要的意义。”

目前该项研究已经得到了国家自然科学基金委、中国科学院先导B项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室、爱沙尼亚基金委的联合资助。2020-09-03 -

-

-

【荔枝网】南京古生物所破解上亿年前微生物之谜

2020年9月2日 来源:荔枝网

作为一类已灭绝的具有机质壳壁的海洋微体生物化石,几丁虫广泛存在于奥陶纪至泥盆纪的各类海相沉积物中,在年代地层和生物地层对比中发挥着重要作用。然而,自1931年被首次报道以来,关于这类小瓶小罐小棒状化石的生物学属性就一直争论不休,未有定论。

近年来,得益于一批保存精美的标本和新技术在古生物学领域的应用,中国科学院南京地质古生物研究所梁艳副研究员等与来自爱沙尼亚、美国、英国和中南大学的古生物学家合作,就几丁虫的生物学属性开展了新的研究,并取得了新的认识。这一研究成果日前已在国际地学期刊《地质学》(Geology)在线发表。

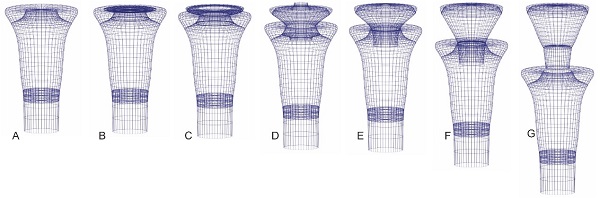

该研究采用近红外显微成像、显微CT、双束电子扫描和场发射电子成像等多项技术手段,发现长久以来被认为是畸变的特异标本实则是记录几丁虫生殖瞬间的关键材料。这类特异标本的一大共性是在一个标本的反口极方向(俗称底部)发育一个与该标本具有相同形态特征的、个体略小的不完整标本。通过对20枚特异标本的深入研究,识别出几丁虫的两种生殖模式:一个母体一次繁殖一个后代(Fig. 1A–E)或一次繁殖多个后代(Fig. 1F–G)。

Fig. 1 显微CT下的特异标本;均可在母体标本体室内清晰地观测到子代的壳体

这两种生殖方式与出芽和横裂生殖分别具有一定的相似性,但又有明显不同。相对出芽生殖而言,几丁虫的子代仅在母体的底部“出芽”。虽然子代的体室以类似“出芽”的方式呈现在母体的底部,但在母体的体室内,子代的颈部也几乎在同步进行生长。横裂则是水螅体在生成水母幼体之前进行横裂产生多个碟状幼体的过程,其生成的碟状体在形态上与水螅体和水母均有显著区别,仍需进一步的发展才能发展成为一个完整个体。而一个几丁虫母体一次繁殖多个后代的生殖模式是通过子代复制母体的形态特征来产生新的个体,新个体一旦发育成熟,脱离母体,就已经是一个与母体具有高度一致形态特征的完成体。根据已有的材料和研究结果,项目对几丁虫的生殖过程进行了复原(Fig. 4)。

高分辨率下的超微结构分析显示,无论是生殖标本内部出现的海绵状构造(Fig. 2Q–U)、从状或枝状构造(Fig. 3D–T),抑或是致密的壳表(Fig. 2J–K)或壳体(Fig. 3X–Y),均由直径为几十或百余纳米的球形颗粒组成(Fig. 5)。根据这些颗粒的大小和排列方式的不同,形成各类形态构造,并最终发展成致密的壳体。

Fig. 2 近红外显微成像(A,L)和经双束扫描电镜切割后在场发射电镜下观测的超微结构

根据本项研究对几丁虫的超微结构和生殖方式的最新研究成果,结合几丁虫呈辐射对称壳体的形态特征、广泛的古地理分布和生态分布、较为显著的种内差异,几丁虫更可能为一类独立的原生生物,而非后生动物的卵或卵囊。

Fig. 4 几丁虫生殖过程复原示意图

该项研究得到了国家自然科学基金委、中国科学院先导B项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室、爱沙尼亚基金委的联合资助。

(来源:江苏广电融媒体新闻中心/黄蒙 吕莹莹 编辑/韩瑜)2020-09-02 -

-

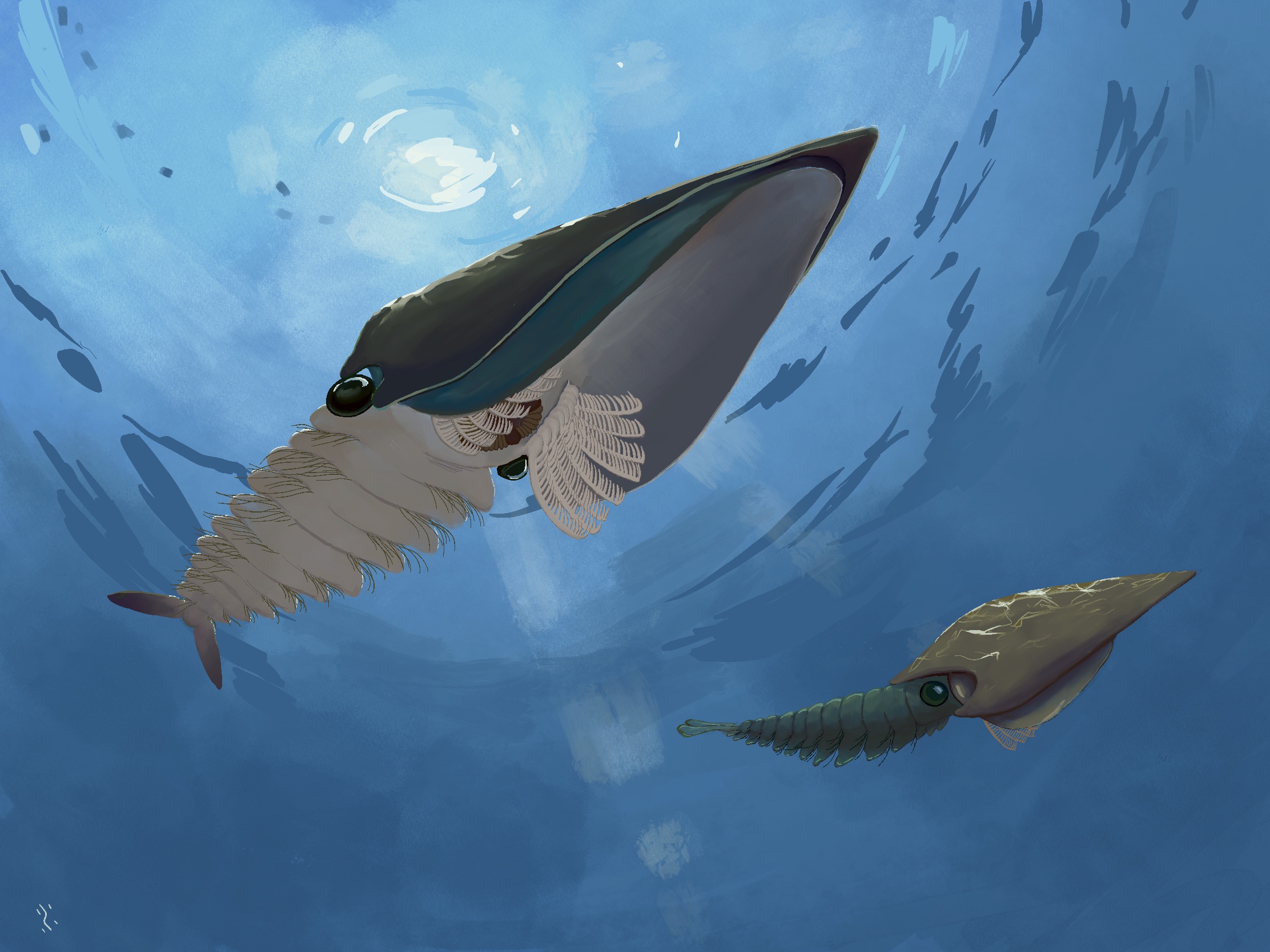

【新浪新闻】科学家发现5亿年前“迷你”奇虾

据新华社电 记者1日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所研究人员最近在山东临沂发现一种约5亿年前的原始节肢动物:线纹心虾。这种线纹心虾,是寒武纪明星动物奇虾的一种,它们长着爱心形的头部,在远古海洋中捕食。

在寒武纪的海洋中,奇虾是最凶猛的捕食者。它们体型巨大、造型奇特,有能够快速捕猎的前肢和长长的尾巴。不过,虽然名字、长相和虾子类似,奇虾和现代虾类并无亲缘关系。它们是一大类已经灭绝的原始节肢动物。

此次,研究团队在我国山东发现的线纹心虾,是一种相对“迷你”的奇虾。它体长约30厘米,身体前部被一个巨大的心形头壳覆盖,头壳长度几乎占身长的一半。头壳后部的凹口中,伸出一对大眼睛。头壳之下,是一个由四个大牙和许多小齿构成的环形嘴巴,和一对位于嘴前的特殊爪子。这对爪子上具有刀片状的叶片,叶片上还有密集的长刺。这种复杂的爪子结构,可能用于抖筛沉积物或海水,以便捕食。

“奇虾是‘寒武纪生命大爆发’最具代表性的明星动物之一,此次在山东被发现,预示着我国还存在更多寒武纪化石,以供人们探索生命起源的奥秘。”领导此项研究的中科院南古所研究员赵方臣说。2020-09-02 -

-

【新华网】科学家发现5亿年前奇怪“虾子”新华社南京9月1日电(记者王珏玢)记者1日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所研究人员最近在山东临沂发现一种约5亿年前的原始节肢动物:线纹心虾。这种线纹心虾,是寒武纪明星动物奇虾的一种,它们长着爱心形的头部,在远古海洋中捕食。

在寒武纪的海洋中,奇虾是最凶猛的捕食者。它们体型巨大、造型奇特,有能够快速捕猎的前肢和长长的尾巴。最大的奇虾个体可以长到2米以上,而当时其他动物大多只有几毫米到几厘米。加上拥有坚硬的外壳,这些“巨无霸”动物几乎成了海中之王。不过,虽然名字、长相和虾子类似,奇虾和现代虾类并无亲缘关系。它们是一大类已经灭绝的原始节肢动物。

此次,研究团队在我国山东发现的线纹心虾,是一种相对“迷你”的奇虾。它体长约30厘米,身体前部被一个巨大的心形头壳覆盖,头壳长度几乎占身长的一半。头壳后部的凹口中,伸出一对大眼睛。头壳之下,是一个由四个大牙和许多小齿构成的环形嘴巴,和一对位于嘴前的特殊爪子。这对爪子上具有刀片状的叶片,叶片上还有密集的长刺。这种复杂的爪子结构,可能用于抖筛沉积物或海水,以便捕食。

“相比其他1米以上的大奇虾,线纹心虾好像是个‘小可爱’:小爪子、小嘴巴,还长了个‘爱心头’。奇虾是‘寒武纪生命大爆发’最具代表性的明星动物之一,此次在山东被发现,预示着我国还存在更多寒武纪化石,以供人们探索生命起源的奥秘。”领导此项研究的中科院南古所研究员赵方臣说。

相关成果已于近日发表在国际地质学期刊《三古》上。2020-09-02